आज विज्ञान इस स्तर तक पहुंच चुका है कि मलेरिया और टाइफाइड जैसी संक्रामक बीमारियों का इलाज मानक दवाइयों के नियमानुसार सेवन से किया जा सकता है। हालांकि भारत में अतिसंवेदनशील आबादी तक अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव में अभी भी मलेरिया के कारण मौतें हो रही हैं। एक अप्रभावी उपचार क्रम एंटीबायोटिक-रोधी किस्मों को जन्म दे सकता है। यह आगे चलकर देश की जटिल स्वास्थ्य सम्बंधी चुनौतियों को और बढ़ा देगा।

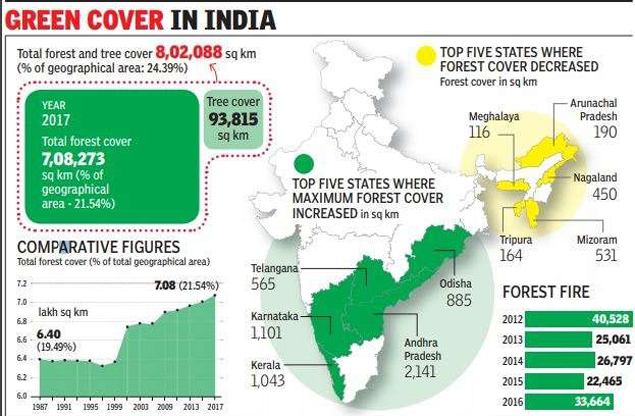

भारत में रोग निरीक्षण सहित वर्तमान स्वास्थ्य सेवा प्रणाली अभी भी मध्य युग में हैं। भारत ने आर्थिक रूप से और अंतरिक्ष अन्वेषण जैसे कुछ अनुसंधान क्षेत्रों में बेहद उन्नत की है। किंतु विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की मलेरिया रिपोर्ट 2017 के अनुसार, भारतीय मलेरिया रोग निरीक्षण प्रणाली केवल 8 प्रतिशत मामलों का पता लगा पाती है, जबकि नाइजीरिया की प्रणाली 16 प्रतिशत मामलों का पता लगा लेती है। इसलिए भारत सरकार बीमारी के वास्तविक बोझ का अनुमान लगाने और उसके आधार पर संसाधन आवंटन करने में असमर्थ है। जबकि किसी भी अन्य राष्ट्र की तरह, भारत को भी सतत विकास के लिए एक स्वस्थ आबादी की आवश्यकता है।

भारत टीकों का सबसे बड़ा निर्माता है। भारत सरकार का राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम, हाल ही में शुरू किए गए इंद्रधनुष कार्यक्रम सहित, एक मज़बूत प्रणाली है जिसने स्वच्छता एवं स्वास्थ्य सेवा के कमतर स्तर, उच्च तापमान, बड़ी विविधतापूर्ण आबादी और भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद सफलतापूर्वक पोलियो उन्मूलन का लक्ष्य हासिल किया है। इसके अलावा, भारत सरकार द्वारा टीकाकरण क्षेत्र को मज़बूत करने के लिए विभिन्न शोध कार्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं, जैसे इम्यूनाइज़ेशन डैटा: इनोवेटिंग फॉर एक्शन (आईडीआईए)।

भारत में मूलभूत अनुसंधान उस स्थिति में पहुंच चुका है, जहां वह विकास की चुनौती के बावजूद सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार समाधान विकसित कर सकता है। अकादमिक शोध में कम से कम तीन संभावित मलेरिया वैक्सीन तैयार हुए हैं, जबकि एक भारतीय कंपनी (भारत बायोटेक) द्वारा हाल ही में डब्ल्यूएचओ प्रीक्वालिफाइड टाइफाइड वैक्सीन विकसित किया गया है। अलबत्ता, आश्चर्य की बात तो यह है कि इस डब्ल्यूएचओ प्रीक्वालिफाइड टाइफाइड वैक्सीन की रोकथाम-क्षमता का डैटा ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में नियंत्रित मानव संक्रमण मॉडल (CHIM) का उपयोग करके हासिल किया गया है। इसका कारण यह हो सकता है कि भारत में नैदानिक परीक्षण व्यवस्था कमज़ोर और जटिल है।

भारत की पारंपरिक नैदानिक परीक्षण व्यवस्था बहुत जटिल है। 2005 के बाद से चिकित्सा शोध पत्रिका संपादकों की अंतर्राष्ट्रीय समिति मांग करती है कि किसी भी क्लीनिकल परीक्षण का पूर्व-पंजीकरण (यानी प्रथम व्यक्ति को परीक्षण में शामिल करने से पहले पंजीकरण) किया जाए ताकि प्रकाशन में पक्षपात को रोका जा सके। हालांकि भारत की क्लीनिकल परीक्षण रजिस्ट्री अभी भी परीक्षण के बाद किए गए पंजीकरण को स्वीकार करती है। ह्रूमन पैपिलोमा वायरस (एचपीवी) वैक्सीन के क्लीनिकल परीक्षण पर काफी हल्ला-गुल्ला हुआ था जिसके चलते संसदीय स्थायी समिति और एक विशेषज्ञ समिति द्वारा जांच हुई, मीडिया में काफी चर्चा हुई और सबसे महत्वपूर्ण बात यह हुई कि सार्वजनिक विश्वास में गिरावट आई। भारत में एचपीवी परीक्षणों की जांच करने वाली विशेषज्ञ समिति ने पाया कि गंभीर घटनाओं का पता लगाने में हमारी क्लीनिकल अनुसंधान प्रणाली विफल है।

टीकों के उपयोग से रोग का प्रकोप कम हो जाता है जिसके चलते दवा का उपयोग कम करना पड़ता है। इस प्रकार टीकाकरण एंटीबायोटिक प्रतिरोध की समस्या को भी कम कर सकता है। भारत में बेहतर टीकाकरण कार्यक्रम, वैक्सीन उत्पादन सुविधाओं और बुनियादी वैक्सीन अनुसंधान को देखते हुए, सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भारत में वैक्सीन विकास को किस तरह तेज़ किया जा सकता है? जब हमारे पास टीके की रोकथाम-क्षमता पर पर्याप्त डैटा न हो तो क्या हम एक बड़ी आबादी को एक संभावित टीका देने का खतरा मोल ले सकते हैं? या क्या यह बेहतर होगा कि पहले अत्यधिक नियंत्रित परिस्थिति में टीके की रोकथाम-क्षमता का मूल्यांकन किया जाए और फिर बड़ी जनसंख्या पर परीक्षण शुरू किए जाएं?

सीएचआईएम (मलेरिया के लिए, नियंत्रित मानव मलेरिया संक्रमण, सीएचएमआई) एक संभावित वैक्सीन की रोकथाम-क्षमता का ठीक-ठाक मूल्यांकन करने के लिए एक मंच प्रदान करता है, जिसमें बड़े परीक्षण की ज़रूरत नहीं है। सीएचएमआई में ‘नियंत्रित’ शब्द अत्यधिक नियंत्रित परिस्थिति का द्योतक है। जैसे भलीभांति परिभाषित परजीवी स्ट्रेन, संक्रमण उन्मूलन के लिए प्रभावी दवा और कड़ी निगरानी के लिए अत्यधिक कुशल निदान प्रणाली। ‘संक्रमण’ शब्द से आशय है कि परीक्षण के दौरान संक्रमण शुरू किया जाएगा, बीमारी नहीं। शब्द ‘मानव’ का मतलब है कि प्रयोग इंसानों पर होंगे जैसा कि किसी भी क्लीनिकल टीका अनुसंधान में रोकथाम-क्षमता के आकलन में किया जाता है।

अमेरिका, ब्रिाटेन, जर्मनी, तंजानिया और केन्या जैसे कई देशों में सीएचआईएम अध्ययन करने की क्षमता विकसित की गई है। संयुक्त राज्य अमेरिका में पिछले 25 वर्षों से सीएचएमआई परीक्षण में 1000 से अधिक वालंटियर्स ने भाग लिया है और कोई प्रतिकूल घटना सामने नहीं आई है। पहले संक्रामक बीमारी के लिए हम ज़्यादातर दवाइयां/टीके बाहर से मंगाते थे, लेकिन स्थिति तेज़ी से बदल रही है। उदाहरण के लिए भारत में रोटावायरस टीके का विकास हुआ है।

यह सही है कि स्वदेशी समाधान विकसित करने की बजाय आयात करना हमेशा आसान होता है लेकिन यदि पोलियो टीका भारत में विकसित किया गया होता, तो हम एक पीढ़ी पहले पोलियो से मुक्त हो सकते थे। भारत में सीएचआईएम अध्ययन विकसित करने के लिए कड़ी मेहनत की आवश्यकता होगी। वर्तमान स्थिति में, यह मलेरिया और टाइफाइड जैसी बीमारियों के लिए किया जा सकता है लेकिन शायद ज़ीका, डेंगू और टीबी के लिए नहीं। अलबत्ता, यदि उच्चतम मानकों को पालन नहीं किया जा सकता है तो बेहतर होगा कि सीएचआईएम अध्ययन न किए जाएं।

सीएचआईएम में सबसे बड़ी बाधा लोगों की धारणा की है। इस धारणा को केवल तभी संबोधित किया जा सकता है जब हम सीएचआईएम अध्ययन के लिए वैज्ञानिक, नैतिक और नियामक ढांचा विकसित कर सकें जिसमें बुनियादी अनुसंधान, क्लीनिकल अनुसंधान, नैतिकता, विनियमन, कानून और सामाजिक विज्ञान में सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञता का समावेश हो। यह भी सुनिश्चित करना होगा कि यह ढांचा सीएचआईएम के लिए उच्चतम मानकों को परिभाषित करे। मीडिया को उनकी मूल्यवान आलोचना और कार्यवाही के व्यापक पारदर्शी प्रसार की अनुमति दी जानी चाहिए।

इसकी शुरुआत किसी सरकारी संगठन द्वारा की जानी चाहिए ताकि जनता में यह संदेह पनपने से रोका जा सके कि यह दवा कंपनियों द्वारा वाणिज्यिक लाभ के लिए किया जा रहा है। एक या दो उत्कृष्ट अकादमिक संस्थानों को चुना जाना चाहिए और सीएचआईएम अध्ययन करने की क्षमता विकसित की जानी चाहिए। चूंकि संक्रामक बीमारियां निरंतर परिवर्तनशील हैं, भारत में सीएचआईएम अध्ययन पर चर्चा के लिए गहन प्रयासों की तत्काल आवश्यकता है। (स्रोत फीचर्स)

नोट: स्रोत में छपे लेखों के विचार लेखकों के हैं। एकलव्य का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।

Photo Credit : https://d1u4oo4rb13yy8.cloudfront.net/article/82039-tujirsarni-1518674858.jpg