शुक्र ग्रह (जिसे कई बार शुक्र तारा भी कह देते हैं) अपनी धुरी पर बहुत धीमे-धीमे घूमता है। पृथ्वी जितने समय में अपनी धुरी पर 243 बार घूम जाती है, उतने समय में शुक्र मात्र एक चक्कर पूरा कर पाता है। यानी पृथ्वी के 243 दिन शुक्र के एक दिन के बराबर होते हैं। धुरी पर चक्कर लगाने को घूर्णन कहते हैं। पता यह चला है कि हाल के अवलोकनों में घूर्णन के इस समय में वृद्धि हुई है। पृथ्वी के बारे में प्रमाण हैं कि उसकी घूर्णन गति बदलती तो है मगर सहस्राब्दियों में बदलती है। लेकिन शुक्र का दिन पिछले मात्र 16 सालों में 6.5 मिनट लंबा हो गया है।

लॉस एंजेल्स स्थित कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के थॉमस नवारो, जेराल्ड श्यूबर्ट और सेबेस्शियन लेबोनिस तथा पेरिस के सोर्बोन ने नेचर जियोसाइन्स पत्रिका में शुक्र ग्रह के वातावरण की अपनी अनुकृति का विवरण प्रस्तुत किया है। इससे पता चल सकता है कि शुक्र के घने वायुमंडल में गड़बड़ी उसके घूर्णन को प्रभावित करेगी। इस अनुकृति में एक सौर दिवस की लंबाई में 2 मिनट तक की घट-बढ़ की गुंजाइश है। जो अनुकृति बनाई गई है वह एक असाधारण संरचना के प्रस्तुतीकरण के लिए है। यह एक ग्रह के आकार की रचना है जो एक वायुमंडलीय तरंग भी हो सकती है। यह शुक्र के ऊपरी वायुमंडल में देखी गई है। शोध पत्र के मुताबिक यह तरंग पिछले चालीस वर्षों में शुक्र के दिन की लंबाई में देखे गए उतार-चढ़ाव की व्याख्या कर सकती है।

लट्टू के समान घूमती वस्तुएं अपनी आंतरिक रचना में बदलाव के ज़रिए अपनी घूर्णन गति को बदल सकती हैं। इसके लिए किसी बाहरी वस्तु से संपर्क की ज़रूरत नहीं होती। दूसरी ओर, सीधी रेखा में गतिमान कोई वस्तु चलती ही रहेगी, जब तक कि उसे रोका या धीमा न किया जाए। किंतु एक बार वह धीमी हो जाए, तो तब तक वापिस गति नहीं पकड़ेगी जब तक कि उसे ठेला न जाए। घूर्णन करती वस्तु के साथ ऐसा नहीं है। यदि चक्कर मारता कोई स्केटर या कलाबाज़ अपनी भुजाएं फैला दे, तो उसकी घूर्णन गति धीमी पड़ जाएगी। और यदि वह अपनी भुजाओं को वापिस समेट ले, तो गति बढ़ जाएगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि घूर्णन करती वस्तु के उन हिस्सों में घूर्णन ऊर्जा ज़्यादा संग्रहित होती है जो अक्ष से ज़्यादा दूरी पर हैं। सीधी रेखा में चल रही वस्तु के साथ ऐसा नहीं होता। ऐसे मामलों में वस्तु के सारे हिस्से अपने-अपने द्रव्यमान के अनुसार ऊर्जा का संग्रह करते हैं।

तारों और ग्रहों जैसे पिंडों की शुरुआत गैस और धूल के विशाल बादलों के रूप में हुई थी। फिर ये गुरुत्वाकर्षण के कारण धीरे-धीरे संघनित हुए। जो शुरुआती हल्का-सा घूर्णन चल रहा था वह तब कई गुना बढ़ गया जब पिंड के दूरस्थ हिस्से अक्ष के समीप आते गए। जब किसी तारे या ग्रह का अंतिम आकार व बनावट स्थापित हो जाते हैं तब एक अंतिम घूर्णन गति होती है। आम तौर पर यह स्थिर बनी रहती है।

पृथ्वी के मामले में वैसे तो आकार और डील-डौल कमोबेश स्थिर रहे हैं किंतु लाखों सालों में थोड़े-बहुत परिवर्तन भी हुए हैं। घूर्णन की वजह से ही पिंड पर कुछ बल लगते हैं जो उसकी आकृति को बदलते हैं। चूंकि भूमध्य वाला हिस्सा ध्रुवों की अपेक्षा अधिक तेज़ी से घूमता है, इसलिए भूमध्य का पदार्थ थोड़ा बाहर की ओर फेंका जाता है बनिस्बत ध्रुवों के और इस वजह से मध्य में पृथ्वी थोड़ी फूल गई है और ध्रुवों पर चपटी हो गई है। इसकी वजह से घूर्णन की गति धीमी हो जाती है, जब तक कि मध्य भाग का विस्तार स्थिर नहीं हो जाता। हिम युग के दौरान समुद्रों का पानी ध्रुवों के आसपास बर्फ के रूप में संग्रहित हो जाता है। बर्फ का वज़न दबाव डालता है जिसकी वजह से भूमध्य क्षेत्र और फूल जाता है और घूर्णन धीमा पड़ जाता है। फिर जब धरती गर्म होती है और बर्फ पिघलता है, तो दबाव शिथिल पड़ जाता है, तोंद घट जाती है और घूर्णन गति बढ़ जाती है।

समुद्री धाराएं और हवाएं भी किसी ठोस पिंड के घूर्णन को प्रभावित कर सकती हैं। जब धाराएं और हवाएं ठोस पिंड की गति के विपरीत दिशा में आती हैं तो ठोस पिंड के घूर्णन की रफ्तार बदलना ही होती है ताकि घूर्णन की कुल ऊर्जा अपरिवर्तित रहे। वैसे पृथ्वी के संदर्भ में समुद्रों और वायुमंडल का वज़न शेष धरती के मुकाबले बहुत कम हैं, जिसके चलते यह असर नज़र नहीं आता। चांद और पृथ्वी के बीच लगने वाला ज्वारीय असर भी घूर्णन गति में बहुत कम परिवर्तन कर पाता है। आंकड़ों में कहें तो यह असर प्रति शताब्दी में एक दिन में 2.3 मिलीसेकंड के बराबर होता है।

शुक्र का कोई चांद तो है नहीं, इसलिए ज्वारीय असर की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन वहां वायुमंडल का असर उल्लेखनीय हो जाता है। शुक्र का वायुमंडल कार्बन डाईऑक्साइड से भरा है। थोड़ी ऊंचाई पर गंधकाम्ल है। शुक्र के वायुमंडल का दबाव पृथ्वी के वायुमंडल की अपेक्षा 92 गुना अधिक है और वज़न 93 गुना अधिक है। इसमें हम 20 प्रतिशत और जोड़ सकते हैं क्योंकि शुक्र का वज़न पृथ्वी के वज़न का 80 प्रतिशत है। इसके अलावा, शुक्र का वायुमंडल अत्यंत ऊर्जावान है। यह वायुमंडल 4 पृथ्वी दिवसों में पूरे ग्रह का चक्कर काट लेता है जबकि शुक्र को एक अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में 243 पृथ्वी-दिवस लगते हैं। लिहाज़ा, शुक्र पर चक्कर काटते वायुमंडल का असर पृथ्वी की तरह नगण्य नहीं है।

शुक्र के घूर्णन का निश्चित माप वह माना गया जो नासा के मेजीलान मिशन द्वारा किया गया था। यह था प्रति घूर्णन 242.0185ल्0.0001 पृथ्वी दिवस। युरोपीय अंतरिक्ष संस्था के मिशन वीनस एक्सप्रेस ने 2006 में पाया कि शुक्र पर कुछ भौगोलिक संरचनाओं की स्थिति की गणना और वास्तविक स्थिति में 19.9 किलोमीटर की त्रुटि है। इसका मतलब है कि 16 साल पहले किए गए आखरी मापन के बाद शुक्र का घूर्णन 6.5 मिनट धीमा हुआ है।

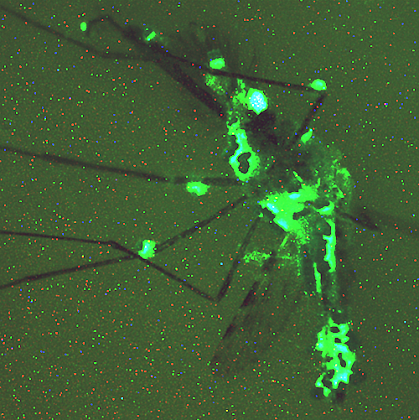

2015 से शुरू करके जापान के वीनस ऑर्बाइटर आकात्सुकी शुक्र के वायुमंडल की विस्तृत तस्वीरें भेजता रहा है। यह देखा गया था कि उच्च गति की हवाएं छोटे आकार की रचनाओं को धीमा करती हैं, वहीं ग्रह के पैमाने की रचनाएं मुख्य हवाओं की अपेक्षा धीमी या तेज़ चलती हैं। यह सोचा गया था कि यह वायुमंडल में विशाल तरंगों की द्योतक हैं। आकात्सुकी ने दर्शाया था कि शुक्र के ऊपरी वायुमंडल में एक धनुषाकार रचना है जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव के बीच 10,000 कि.मी. में फैली है। कई दिनों के अवलोकन के दौरान इस रचना की स्थिति स्थिर रही जबकि ग्रह की सतह अपनी गति से घूमती रही। वर्तमान शोध पत्र में कहा गया है कि शुक्र के चार दिवसों तक ग्रह के सूर्य की ओर वाले हिस्से पर दोपहर के समय वायुमंडल में बड़े आकार की एक रचना बनी रही थी।

थॉमस नवारो और साथियों ने शुक्र पर संभावित विभिन्न परिस्थितियों की कंप्यूटर अनुकृति तैयार की। ये परिस्थितियां ज्ञात मापदंडों और वर्तमान रचना के साथ मेल खाती थीं। अनुकृति विश्लेषण के आधार पर उन्हें लगता है कि जो कुछ देखा गया है वह शुक्र की सतह की संरचना से मेल खाता है जो वायुमंडलीय तरंगों को जन्म देती है। यहां वायुमंडल का वज़न किसी भी अंसतुलन को बहाल करने की कोशिश करता है। इन तरंगों को ‘गुरुत्व तरंगें’ कहते हैं और ये पृथ्वी के वायुमंडल में भी पैदा होती हैं। ये तरंगें तब पैदा होती है जब वायुमंडल की निचली परतों (जो ऊंचाई के साथ ठंडी होती जाती हैं) से ऊपरी परतों को ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। इनके बीच एक मध्यवर्ती परत होती है।

उच्च गति से घूमते वायुमंडल और धीमी गति से घूमते ठोस पिंड के बीच अंतरक्रिया का परिणाम यह होता है कि घूर्णन गति प्रभावित होती है। लिहाज़ा, ग्रह की घूर्णन गति में किसी बैले नर्तकी या कलाबाज़ की तरह उतार-चढ़ाव होते रहते हैं। देखा जाए तो 243 दिनों में 6.5 मिनट की कमी कोई बड़ी बात नहीं है, मगर बड़ी बात यह है कि यह कमी मात्र 16 सालों की छोटी-सी अवधि में हुई है। यह भी संभव है कि इन्हीं वजहों से शुक्र की घूर्णन गति सौर मंडल के शेष ग्रहों की अपेक्षा सबसे धीमी है। (स्रोत फीचर्स)

नोट: स्रोत में छपे लेखों के विचार लेखकों के हैं। एकलव्य का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।

Photo Credit : https://www.worldatlas.com/r/w728-h425-c728x425/upload/a4/65/ee/shutterstock-420260473.jpg