नाक पर की जाने वाली शल्य क्रिया यानी सर्जरी को राइनोप्लास्टी कहते हैं। आजकल इसे ‘नोस जॉब’ के नाम से किया जाता है और आम तौर पर यह सौंदर्य सर्जरी के रूप में लोकप्रिय है – चेहरे की सुडौलता में सुधार। नाक के कामकाज में सुधार भी राइनोप्लास्टी का एक प्रमुख कारण है। इसके अलावा कुछ जन्मजात विकृतियों (जैसे कटा तालू) में भी इसकी मदद ली जाती है।

प्रति वर्ष की जाने वाली राइनोप्लास्टी के मामले में भारत का दुनिया में चौथा स्थान है (यहां ध्यान रखने की बात यह है कि इस प्रक्रिया की उपलब्धता का मतलब यह नहीं है कि विशेषज्ञता भी उसी मान में उपलब्ध है। नोस जॉब का परिणाम गलत-सही हो सकता है और कई जाने-माने सर्जन बताते हैं कि कई मरीज़ पुन: सर्जरी की तलाश में होते हैं)।

नाक हमारी शक्ल सूरत और पहचान का एक महत्वपूर्ण भाग रहा है। ‘नाक कट जाना’ जैसे मुहावरे नाक के महत्व को व्यक्त करते हैं, हालांकि यहां बात शारीरिक नाक कटने से नहीं बल्कि बदनामी से है। कई समाजों में नाक काटना अत्यंत सख्त सज़ा मानी जाती थी। इससे यह भी समझा जा सकता है कि क्यों नाक का पुनर्निर्माण काफी समय पहले से होने लगा होगा।

प्राचीन विधि

नाक के पुनर्निर्माण का पहला व्यवस्थित विवरण सुश्रुत संहिता में मिलता है। आधुनिक विद्वानों ने इस ग्रंथ का काल 7वीं या 6ठी सदी ईसा पूर्व निर्धारित किया है। इस ग्रंथ के प्रतिष्ठित लेखक इस तकनीक का अभ्यास गंगा किनारे किया करते थे। सुश्रुत के लेखन को प्राचीनतम चिकित्सा पाठ्य पुस्तक माना गया है।

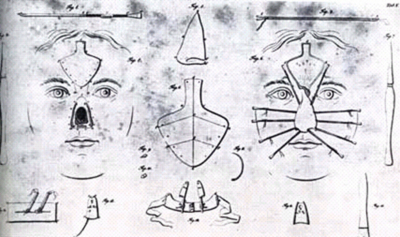

संहिता में नई नाक के निर्माण के लिए त्वचा प्राप्त करने के दो स्थान बताए गए हैं – गाल या कपाल। इनसे प्राप्त त्वचा को नाक का आकार दिया जाता था। एक पत्ती चुनी जाती थी जो कटी हुई नाक के माप के लगभग बराबर हो। इसके बाद गाल से त्वचा के एक टुकड़े को काटा जाता था (हालांकि पूरी तरह काटकर अलग नहीं किया जाता था)। काटी गई त्वचा एक जगह से डंठल की तरह चेहरे से जुड़ी रहती थी ताकि रक्त संचार जारी रहे। इसके बाद नाक के बचे हुए ठूंठ के आसपास छुरी की मदद से ताज़ा घाव किए जाते थे।

गाल की कटी हुई त्वचा को एक पल्लू की तरह पलटकर इन ताज़ा घावों के ऊपर जमाया जाता था और उसे चेहरे पर सिल दिया जाता था। नाक को आकार देने के लिए अरंडी के ठूंठों को उस जगह जमाया जाता था जहां नथुने होने चाहिए। दारुहल्दी, मुलेठी और रक्तचंदन का चूर्ण बनाकर उसे उस जगह पर छिड़का जाता था। यह दर्दनिवारक और निश्चेतक का काम करता था। घावों को कपास से ढंक दिया जाता था और त्वचा के पूरी तरह जुड़ जाने तक कपास पर तिल का तेल लगाते रहते थे। त्वचा के पूरी तरह जुड़ जाने पर गाल से उसे पूरी तरह काट दिया जाता था।

सुश्रुत ने इस तकनीक के आविष्कार के श्रेय का दावा नहीं किया था। उन्होंने इसे एक ‘प्राचीन पद्धति’ की संज्ञा दी थी। सुश्रुत संहिता को 8वीं सदी में अरबी में अनूदित किया गया था। कुंज लाल भीषागरत्न द्वारा किया एक बढ़िया अंग्रेज़ी अनुवाद 1907 में सामने आया था। गौरतलब है कि युरोप में 13वीं सदी तक राइनोप्लास्टी का कोई विवरण नहीं मिलता। लगभग इस समय ‘इंडियन चीक फ्लैप’ (गाल के पल्लू की भारतीय विधि) का उल्लेख मिलने लगता है।

अनभिज्ञता

ब्रिटिश लोग इस शल्य क्रिया से अनभिज्ञ थे, इस बात का प्रमाण 1816 में प्रकाशित यॉर्क के जोसेफ कार्प्यू की पुस्तक एन अकाउंट ऑफ टू सक्सेसफुल ऑपरेशन्स फॉर रिस्टोरिंग ए लॉस्ट नोस (कटी हुई नाक को बहाल करने के दो सफल ऑपरेशनों का विवरण) से मिलता है। कार्प्यू अपने देश में राइनोप्लास्टी के अग्रणि लोगों में से थे। इस पुस्तक में वे ईस्ट इंडिया कंपनी के दो ‘चिकित्सा महानुभावों’ के अवलोकनों का ज़िक्र करते हैं; इन दोनों ने 1792 में पुना के श्री कुमार द्वारा की गई सर्जरी को देखा था।

नाक से चोटिल व्यक्ति कोई कावसजी थे, जो बैलगाड़ी चलाते थे और ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों के लिए सामान लाने-ले जाने का काम करते थे। कावसजी की नाक टीपू सुल्तान की फौज के लोगों ने काट दी थी। श्री कुमार ने मोम के एक टुकड़े को सफाई से काट-छांटकर गुमशुदा नाक का आकार दिया था। फिर उसे सावधानीपूर्वक चपटा करके कावसजी के कपाल पर जमा दिया गया था। मोम के इस आकार से यह निर्धारित किया गया कि त्वचा को कहां से काटा जाएगा। काटा इस तरह गया था कि मध्य रेखा भौंहों के बीच रहे। कटी हुई चमड़ी के पल्लू को नीचे की ओर पलटाकर नाक के हिस्से पर जमाकर सिल दिया गया।

सूक्ष्मजीव रोधी क्रिया के लिए सर्जरी की जगह पर कत्था लगाया गया और कुछ दिनों तक घी में सना कपड़ा रखा गया। समय के साथ सिलने के निशान गायब हो गए। और तो और, कावसजी बगैर किसी असुविधा के छींक भी सकते थे और नाक छिनक भी सकते थे।

यह सर्जरी सुश्रुत द्वारा अपना ग्रंथ लिखे जाने के लगभग 2500 साल बाद हुई थी लेकिन तरीका लगभग अपरिवर्तित था।

यहां एक बात ध्यान देने की है। नाक के पुनर्निर्माण की यह तकनीक सही मायनों में नाक प्रत्यारोपण नहीं थी। त्वचा प्रत्यारोपण यानी शरीर के एक हिस्से की त्वचा को दूसरे हिस्से पर या एक व्यक्ति की त्वचा को दूसरे व्यक्ति के शरीर पर उगाना एक ऐसी तकनीक है जिसे लेकर अभी और अध्ययन की ज़रूरत है। यह समझना होगा कि ऊतकों का तालमेल कैसे होता है और अस्वीकार की स्थिति क्यों बनती है। (स्रोत फीचर्स)

नोट: स्रोत में छपे लेखों के विचार लेखकों के हैं। एकलव्य का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।

Photo Credit : https://ee_ce_img.s3.amazonaws.com/cache/ce_img/media/remote/ce_img/https_ee_channel_images.s3.amazonaws.com/article-figures/7839/article-g03_400_237.jpg