दुनिया भर में ‘उपयोग करो और फेंको’ संस्कृति, जो कई टन कचरे को जन्म देती है, के विरुद्ध शंखनाद हो गया है। दरअसल पूरी दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक कचरा (ई-कचरा) बड़ी एवं घातक समस्या बन गया है। इससे निजात पाने के लिए युरोपीय संघ और अमेरिका के पर्यावरण संगठनों ने इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाने वाली कंपनियों की मनमानी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वे राइट-टु-रिपेयर यानी मरम्मत का अधिकार की मांग कर रहे हैं। इस अभियान के भारत समेत पूरी दुनिया में फैलने की उम्मीद है। भारत को तो विकसित देशों ने ई-कचरा का डंपिंग ग्राउंड माना हुआ है। इस कचरे को नष्ट करने के जैविक उपाय भी तलाशे जा रहे हैं, लेकिन इसमें अभी बड़ी सफलता नहीं मिली है।

अमेरिका एवं युरोप के कई देशों के पर्यावरण मंत्री कंपनियों को यह सुझा चुके हैं कि वे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाएं, जो लंबे समय तक चलें और खराब होने पर उनकी मरम्मत की जा सके। भारत में भी कई गैर-सरकारी संगठनों ने आवाज़ बुलंद की है।

दुनिया के विकसित देश अपना ज़्यादातर कचरा भारतीय समुद्र में खराब हो चुके जहाज़ों में लादकर बंदरगाहों के निकट छोड़ जाते हैं। इससे भारतीय तटवर्ती समुद्रों में कचरे का अंबार लग गया है। इस ई-कचरे में कंप्यूटर, टीवी स्क्रीन, स्मार्टफोन, टैबलेट, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, इंडक्शन कुकर, एसी और बैटरियां होते हैं। इस अभियान के बाद अमेरिका में 18 राज्य राइट-टु-रिपेयर कानून बनाने पर विचार कर रहे हैं।

एक शोध के मुताबिक 2004 में घरेलू कामकाज की 3.5 फीसदी इलेक्ट्रॉनिक मशीनें पांच साल बाद खराब हो रही थीं। 2012 में इनका अनुपात बढ़कर 8.3 प्रतिशत हो गया। रिसाइÏक्लग केंद्रों पर दस फीसदी से ज़्यादा ऐसे उपकरण आए, जो पांच साल से पहले ही खराब हो गए थे। कंप्यूटर, लेपटॉप, टैबलेट और मोबाइल के निरंतर नए-नए मॉडल आने और उनमें नई सुविधाएं उपलब्ध होने से भी ये उपकरण अच्छी हालत में होने के बावजूद उपयोग के लायक नहीं रह जाते। लिहाज़ा ई-कचरे की मात्रा लगातार बढ़ रही है। एक अनुमान के मुताबिक 2018 में दुनिया भर में पांच करोड़ टन ई-कचरा इकट्ठा हुआ। इस कचरे को एक जगह जमा किया जाए तो माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा पर्वत बन जाएगा अथवा 4500 एफिल टावर बन जाएंगे। ई-कचरा पैदा करने में भारत दुनिया का पांचवां बड़ा देश है। भारतीय शहरों में पैदा होने वाले ई-कचरे में सबसे ज़्यादा कंप्यूटर और उसके सहायक यंत्र होते हैं। ऐसे कचरे में 40 प्रतिशत सीसा और 70 प्रतिशत भारी धातुएं होती हैं। कई लोग इन्हें निकालकर आजीविका भी चला रहे हैं।

आज ई-कचरा, जिसमें बड़ी मात्रा में प्लास्टिक के उपकरण भी शामिल हैं, नष्ट करना भारत व अन्य देशों के लिए मुश्किल हो रहा है। इसे जैविक रूप से नष्ट करने के उपाय तलाशे जा रहे हैं। इस कचरे का एक सकारात्मक पहलू सोना व अन्य उपयोगी धातुओं की उपस्थिति है। हाल ही में ऐपल कंपनी ने बेकार हो चुके कचरे को पुनर्चक्रित करके ई-कचरे से 264 करोड़ का सोना निकाला है। इसके अलावा करीब 580 करोड़ का इस्पात, एल्यूमिनियम, ग्लास और अन्य धातुई तत्व निकालने में कामयाबी हासिल की है। ऐपल के इस रचनात्मक खुलासे के बाद अच्छा होगा कि हमारी सरकारें युवाओं को ई-कचरे से सोना एवं अन्य धातुएं निकालने का प्रशिक्षण दें और स्टार्टअप के तहत इस तरह के संयंत्र लगाने को प्रोत्साहित करें। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के उत्पादन और उनके नष्ट होने की प्रक्रिया निरंतर चलने वाली है, इसलिए यदि ये संयंत्र देश के कोने-कोने में लग जाते हैं तो इनके संचालन में कठिनाई आने वाली नहीं है। बेकार हो चुके उपकरणों के रूप में कच्चा माल स्थानीय स्तर पर ही मिल जाएगा और पुनर्चक्रण के बाद जो सोना-चांदी, इस्पात, जस्ता, तांबा, पीतल, एल्यूमीनियम आदि धातुएं निकलेंगी उनके खरीददार भी स्थानीय स्तर पर ही मिल जाएंगे। वैसे भी ये धातुएं और इनसे बनी वस्तुएं रोज़मर्रा के जीवन में इतनी जरूरी हो गई हैं कि इनकी आवश्यकता बनी ही रहती है। इन संयंत्रों के लगने से धरती व जल प्रदूषित होने से बचेंगे। यदि कचरा बिना कोई उपचार किए धरती में गड्ढे खोदकर दफना दिया जाता है तो इससे खतरनाक गैसें निकलती हैं जो धरती और मानव स्वास्थ्य के लिए तो हानिकारक हैं ही, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए भी हानिकारक है।

इलेक्ट्रॉनिक उपकरण विशेषज्ञों का मानना है कि औसतन एक स्मार्टफोन में 30 मिलीग्राम सोना होता है। साफ है, समस्या बने ई-कचरा पुनर्चक्रण में बड़े पैमाने पर युवाओं को रोज़गार मिलेगा और देश बड़े स्तर पर इस कचरे को नष्ट करने के झंझट से भी मुक्त होगा। इसलिए इस कचरे को रोज़गार उपलब्ध कराने वाले संसाधन के रूप में देखने की ज़रूरत है।

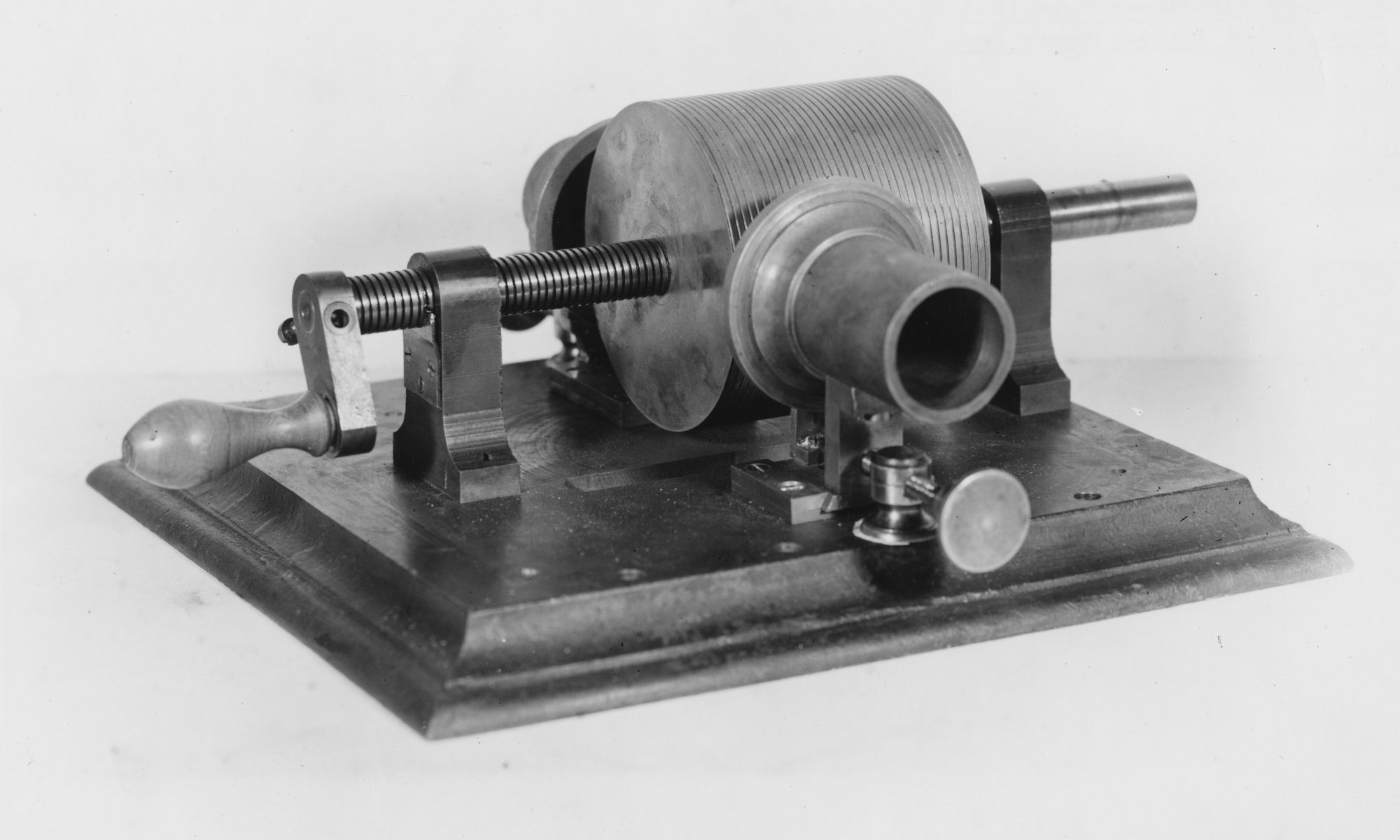

औसतन एक टन ई-कचरे के टुकड़े करके उसे यांत्रिक तरीके से पुनर्चक्रित किया जाए तो लगभग 40 किलो धूल या राख जैसा पदार्थ तैयार होता है। इसमें अनेक कीमती धातुएं रहती हैं। इन धातुओं के पृथक्करण की प्रक्रिया में हाथों से छंटाई, चुंबक से पृथक्करण, विद्युत-विच्छेदन, सेंट्रीफ्यूज और उलट परासरण जैसी तकनीकें शामिल हैं। लेकिन ये तरीके मानव शरीर और पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाले हैं, इसलिए इस हेतु बायो-हाइड्रो मेटलर्जिकल तकनीक कहीं बेहतर है। इस तकनीक को अमल में लाते वक्त सबसे पहले बैक्टीरियल लीचिंग प्रोसेस का प्रयोग करते हैं। इसके लिए ई-कचरे को बारीक पीसकर उसे जीवाणुओं के साथ रखा जाता है। बैक्टीरिया में मौजूद एंज़ाइम कचरे में उपस्थित धातुओं को घुलनशील यौगिकों में बदल देते हैं। बायो-लीचिंग की विधि में जीवाणु कुछ विशेष धातुओं को अलग करने में मदद करते हैं। हालांकि ऐपल द्वारा ई-कचरे से सोना निकालने की जानकारी आने के पहले से ही कई प्रकार के जीवाणुओं और फफूंद का उपयोग प्रिटेंड सर्किट बोर्ड से सीसा, तांबा और टिन को अलग करने के लिए किया जाता रहा है।

यदि ई-कचरे को छीलन में बदलकर 5-10 ग्राम प्रति लीटर की सांद्रता में घोलकर कुछ खास बैक्टीरिया के साथ रखा जाए तो कुछ तांबा, जस्ता, निकल और एल्यूमीनियम 90 प्रतिशत से अधिक निकाले जा सकते हैं। इसी प्रकार से कुछ फफूंदों की मदद से 65 प्रतिशत तक तांबा और टिन अलग किए जा सकते हैं। इसके अलावा कचरे की छीलन की सांद्रता 100 ग्राम प्रति लीटर रखी जाए तो यही फफूंदें एल्यूमीनियम, निकल, सीसा और जस्ते में से भी 95 प्रतिशत धातु को अलग करने में सक्षम सिद्ध होती हैं। ये सभी उपयोगी धातुएं हैं।

पुनर्चक्रण के लिए भौतिक-रासायनिक और ऊष्मा आधारित तकनीकें भी उपलब्ध हैं, किंतु जैविक तकनीक की तुलना में इनकी सफलता कम आंकी गई है। हालांकि भारत में ई-कचरे के पुनर्चक्रण के संयंत्र दिल्ली, मेरठ, बैंगलुरू, मुबंई, चैन्नई और फिरोज़ाबाद में लगे हुए हैं, लेकिन जिस पैमाने पर ई-कचरा पैदा होता है, उसे देखते हुए ये संयंत्र ऊंट के मुंह में ज़ीरे के समान हैं। इसलिए ई-कचरे के पुनर्चक्रण संयंत्र लगाने की जबावदेही ई-कचरा उत्पादन कंपनियों को भी सौंपने की ज़रूरत है। यदि पुनर्चक्रण के ये संयंत्र स्थान-स्थान पर स्थापित कर दिए जाते हैं तो कचरे का निपटारा तो होगा ही, कच्चे माल की कीमत कम होने से वस्तुओं के दाम भी कमोबेश सस्ते होंगे। साथ ही पृथ्वी, जल और वायु प्रदूषण मुक्त रहेंगे। (स्रोत फीचर्स)

नोट: स्रोत में छपे लेखों के विचार लेखकों के हैं। एकलव्य का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।

Photo Credit : https://uploads.mesym.com/wp-content/uploads/2017/05/New-Used-12.png