डॉ. सुशील जोशी

यह तो जानी-मानी बात है कि कोशिका जीवन की इकाई (cell is the basic unit of life) होती है। इसका मतलब यह है कि जीवन की सारी क्रियाएं कोशिका नामक प्रकोष्ठ में संपन्न होती हैं। कई सारे जीव एक-कोशिकीय (unicellular organisms) होते हैं यानी उनका शरीर एक कोशिका से बना होता है और यह एक कोशिका जीवन की समस्त क्रियाएं (पोषक पदार्थों का अवशोषण, पाचन, अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन, आसपास के परिवेश के बारे में सूचनाएं प्राप्त करना और उन पर प्रतिक्रिया देना, पोषक पदार्थों से ऊर्जा प्राप्त करना, और श्वसन वगैरह) संपन्न करती है। लेकिन कई जीव बहुकोशिकीय (multicellular organisms) होते हैं। उनमें उक्त सारी क्रियाओं को कई सारी कोशिकाएं मिल-बांटकर समन्वय से संपन्न करती हैं।

क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे शरीर में कितनी कोशिकाएं (how many cells in human body) होती हैं। यदि आप यह संख्या जान जाएंगे तो आपको यह बात हैरान करेगी कि इतनी सारी कोशिकाएं मिल-जुलकर कैसे काम करती हैं। इस संदर्भ में हाल ही में प्रकाशित एक शोध पत्र (scientific paper on cell count) में दिलचस्प खुलासे किए गए हैं।

प्रोसीडिंग्स ऑफ दी नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज़ (PNAS) में प्रकाशित समीक्षा पर्चे में जर्मनी के मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर मैथेमेटिक्स इन साइंस के इयान हटन, एरिक गालब्रेथ, नोनो साहा सिरिल मर्लो, टीमू मीटिनेन, बेंजामिन स्मिथ तथा जेफ्री शैंडर ने एक औसत पुरुष, एक औसत स्त्री और 10 वर्ष के बालक के शरीर में कोशिकाओं की संख्या के जो अनुमान पेश किए हैं वे तालिका 1 में देखिए।

तालिका 1: मानव शरीर में कोशिकाओं की संख्या

| पुरुष (वज़न 70 किलोग्राम, कद 176 से.मी., उम्र 20-50 वर्ष) | 36 ट्रिलियन |

| स्त्री (वज़न 60 किलोग्राम, कद 163 से.मी., उम्र 20-50 वर्ष) | 28 ट्रिलियन |

| बच्चा (वज़न 32 किलोग्राम, कद 138 से.मी., उम्र 10 वर्ष) | 17 ट्रिलियन |

इन आंकड़ों तक पहुंचने के लिए शोधकर्ताओं ने 60 अलग-अलग ऊतकों में 400 किस्म की कोशिकाओं (400 types of human cells) की साइज़ व संख्याओं के आंकड़े शामिल किए। लेखकों ने स्वीकार किया है कि ये आंकड़े औसत पर आधारित हैं और यह इनकी सीमा है।

इसी प्रकार से उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि जिन शोध पत्रों (research papers on cell biology) या संदर्भों का सहारा लिया गया है, उनमें अधिकांशत: आंकड़े 60 किलोग्राम वज़न के एक वयस्क पुरुष के आंकड़े थे, और वर्तमान अनुमान के लिए उन्हें इन्हीं के आधार पर गणना करनी पड़ी थी।

कोशिकाओं की संख्या का अनुमान लगाने के लिए शोधकर्ताओं ने पूर्व शोध साहित्य (scientific literature) का सहारा लिया। किसी भी ऊतक की प्रति इकाई में सबसे प्रमुख कोशिका प्रकार के तुलनात्मक अनुपात, कोशिका संख्या, सतह के क्षेत्रफल और डीएनए सांद्रता (DNA density) को आधार बनाया गया। इन आंकड़ों को इंटरनेशनल कमीशन ऑन रेडियोलॉजिकल प्रोटेक्शन के आंकड़ों से जोड़कर प्रत्येक किस्म की कोशिका की संख्या का अनुमान लगाया गया।

शोधकर्ताओं ने अलग-अलग प्रकार की कोशिकाओं के वज़न (cell mass estimation) का आकलन भी किया। 400 से अधिक प्रकार की कोशिकाओं के वज़न के आंकड़े विभिन्न हिस्टॉलॉजी (histology data) स्रोतों से प्राप्त किए गए, जिनका अनुमान कोशिकाओं की आकृति, लंबाई, व्यास तथा कभी-कभी अन्य किस्म की कोशिकाओं से समानता के आधार पर किया गया है। इसके बाद कोशिका संख्या में कोशिका के वज़न से गुणा करके शरीर में उस किस्म की कोशिका का कुल बायोमास निकाल गया।

कोशिकाओं की साइज़ (cell size variation)

यह तो सभी जानते होंगे कि शरीर की सारी कोशिकाएं (human cells are not all the same size) एक समान नहीं होतीं। वैसे तो सारी कोशिकाएं कुछ काम तो एक जैसे करती हैं, लेकिन हर किस्म की कोशिका इन सामान्य कामों के अलावा कुछ विशिष्ट काम (specialized cell functions) करती हैं। जैसे कुछ कोशिकाएं ऑक्सीजन से जुड़कर उसे शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाती हैं, कुछ कोशिकाएं पर्यावरण से मिलने वाले संकेतों को ग्रहण करती हैं और उन्हें दिमाग तक पहुंचाती हैं, कुछ कोशिकाएं भोजन के पाचन के लिए एंज़ाइमों का निर्माण करती हैं, वगैरह। आप सोच ही सकते हैं कि हमारे शरीर में कितने सारे काम होते हैं और उनके लिए कितनी तरह की विशिष्ट कोशिकाओं की ज़रूरत होगी। फिर इन कोशिकाओं के कामों के बीच समन्वय भी करना होता है।

यह तो हुई बात कामकाज की। यह भी देखा गया है कि मानव शरीर में कोशिकाओं की साइज़ में भी बहुत विविधता (cell size range in human body) होती है। इस विविधता का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सबसे बड़ी कोशिका सबसे छोटी कोशिका से 10 लाख गुना बड़ी (size difference among human cells) होती है। मोटे तौर पर कहें तो सबसे छोटी कोशिका यदि छछूंदर के बराबर मानी जाए, तो सबसे बड़ी कोशिका एक ब्लू व्हेल के बराबर निकलेगी।

साइज़ में विविधता के अलावा एक अंतर प्रत्येक किस्म की कोशिकाओं की संख्या (variation in cell count) में भी देखने को मिलता है।

लेकिन इयान हटन व साथियों के उपरोक्त समीक्षा पर्चे में हमारे शरीर में कोशिकाओं को लेकर एक दिलचस्प बात बताई गई है: किसी किस्म की कोशिका जितनी बड़ी-बड़ी होती हैं, उनकी कुल संख्या उतनी ही कम होती है जबकि छोटी-छोटी कोशिकाएं संख्या में अधिक पाई जाती हैं।

वैसे यह बात हमारे आसपास की कई चीज़ों पर लागू होती है और इसे ज़िफ (Zipf’s law in biology) का नियम कहा जाता है। नियम यह कहता है कि जब किसी चीज़ की साइज़ दुगनी हो जाती है तो उसकी कुल आबादी आधी रह जाती है। जैसे जीवजगत में बड़े जीवों की तादाद कम होती है, बनिस्बत छोटे जीवों के।

तो जीव वैज्ञानिकों के मन में विचार आया कि इस नियम को मानव शरीर पर लागू करके देखा जाए। और जब किया तो आश्चर्यजनक नतीजे मिले। मानव शरीर में विभिन्न किस्म की कोशिकाओं के आयतन और उनकी संख्या के आंकड़े एकत्रित करके इनके पैटर्न (cell size vs frequency pattern) का विश्लेषण करने पर देखा गया कि ज़िफ का नियम कोशिकाओं पर भी लागू होता है।

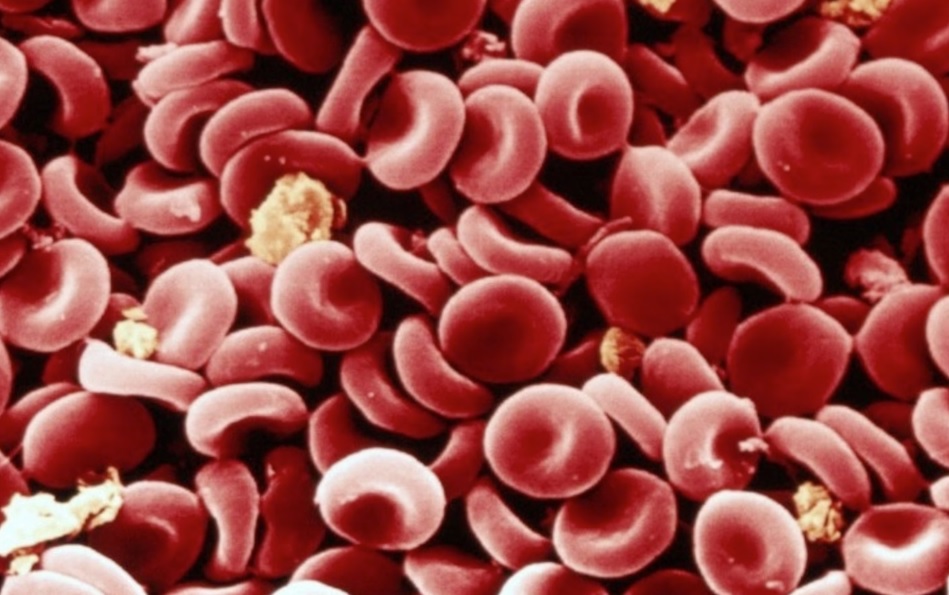

देखा गया कि जब किसी किस्म की कोशिकाओं का आयतन दुगना होता है, तो शरीर में उस किस्म की कोशिकाओं की आवृत्ति आधी रह जाती है। एक उदाहरण देखिए। हमारे शरीर में केंद्रक-विहीन लाल रक्त कोशिकाएं सबसे अधिक संख्या में पाई जाती हैं। दूसरी ओर, हमारे हाथ-पैरों की मांसपेशियों की बड़ी-बड़ी कोशिकाएं सबसे कम होती हैं। आयतन के हिसाब से देखेंगे तो लाल रक्त कोशिकाएं (RBCs – red blood cells) सबसे छोटी और मांसपेशीय कोशिकाएं सबसे बड़ी होती हैं।

लेकिन सवाल यह है कि इस नियम को जानकर फायदा क्या (benefits of Zipf’s law in cell biology)। शोधकर्ताओं का कहना है कि इससे डॉक्टरों को कई तंत्रों को बेहतर समझने में मदद मिलेगी और उन कोशिका किस्मों की संख्या का आकलन किया जा सकेगा जिनकी गिनती करना मुश्किल होता है। उदाहरण के लिए लिम्फोसाइट (lymphocytes in immune system) नामक प्रतिरक्षा कोशिकाओं की शरीर में संख्या जीव वैज्ञानिकों के अनुमान से कहीं अधिक हो सकती है।

खैर नियम लागू हो ना हो, हम मानव शरीर में कोशिकाओं के प्रकारों और उनकी संख्या के आंकड़े देखने का आनंद तो ले ही सकते हैं।

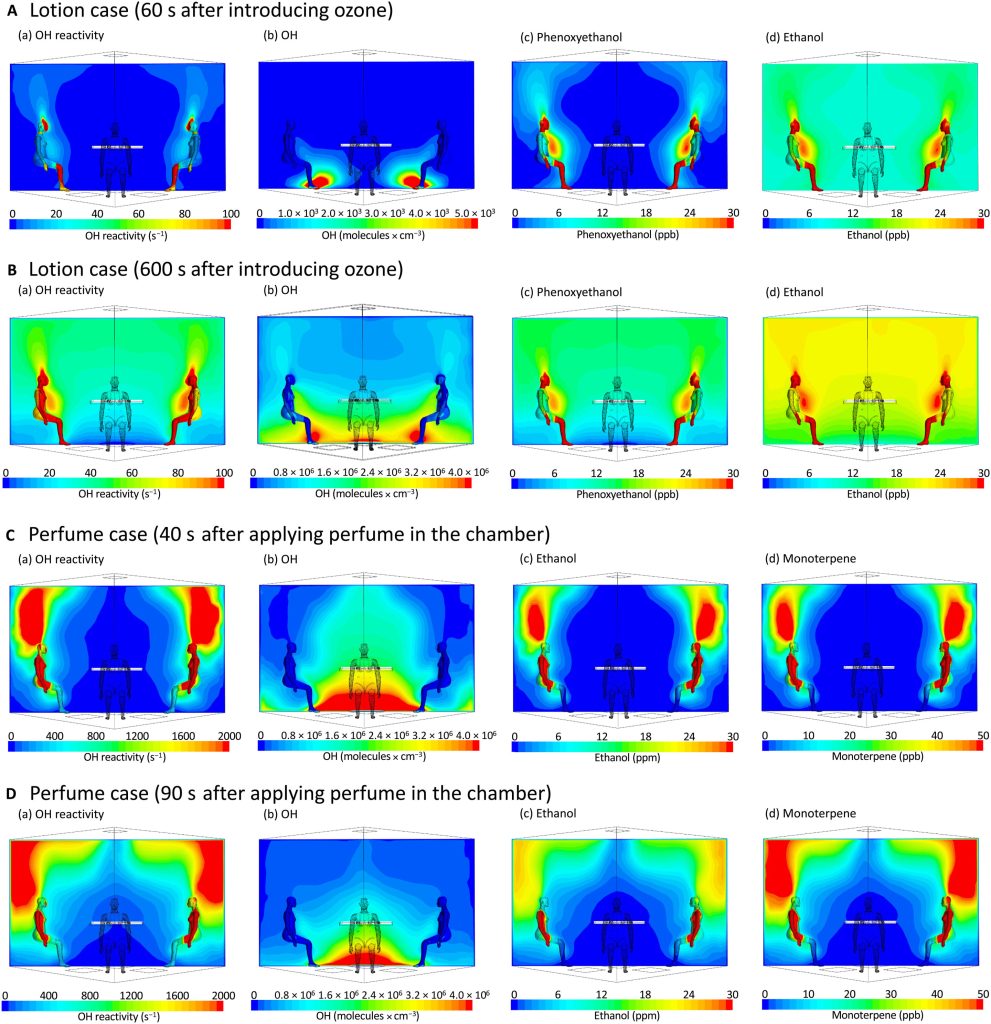

प्रोसीडिंग्स ऑफ नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज़ (PNAS) में प्रकाशित उक्त समीक्षा पर्चे आधार पर विभिन्न कोशिका प्रकारों की बात करते हैं। नीचे दिया गया चार्ट देखें।

आप सोच रहे होंगे कि कोशिकाओं का कुल वज़न 38.616 ग्राम ही है जो शरीर के वज़न से काफी कम है। यह बताता है कि हमारे शरीर में काफी वज़न पानी (body water composition) का होता है जिसमें से लगभग दो-तिहाई पानी कोशिकाओं के अंदर होता और एक-तिहाई कोशिकाओं के बाहर पाया जाता है। (स्रोत फीचर्स)

एपिथीलियल, एंडोथीलियल कोशिकाएं: नाना प्रकार की एपिथीलियल कोशिकाएं शरीर पर और आंतरिक अंगों की बाहरी सतह पर आवरण बनाती हैं। एंडोथीलियल कोशिकाएं रक्त वाहिनियों की अंदरुनी सतह पर फैली होती हैं। इन दोनों की कुल संख्या 1780 अरब है। कुल वज़न 1940 ग्राम।

फाइब्रोब्लास्ट तथा ओस्टिऑइड: फाइब्रोब्लास्ट कोशिकाएं शरीर के संयोजी ऊतक बनाती हैं जबकि ओस्टिऑइड कोशिकाएं (ओस्टियोब्लास्ट तथा ओस्टियोसाइट समेत) हड्डियों में पाई जाती हैं। संख्या 470 अरब। वज़न 720 ग्राम।

न्यूरॉन व ग्लियल कोशिकाएं: इस वर्ग में 57 किस्म की तंत्रिका कोशिकाएं और 22 किस्म की ग्लियल कोशिकाएं शामिल हैं। परिधीय तंत्रिका तंत्र में कोशिकाओं की साइज़ तथा संख्या में काफी विविधता होती है। इनकी संख्या 134 अरब है। कुल वज़न 938 ग्राम।

स्टेम कोशिकाएं, जर्म कोशिकाएं तथा पेरिसाइट: इस वर्ग की कोशिकाओं में क्षमता होती है कि वे परिपक्व होकर अन्य किस्म की अपेक्षाकृत विभेदित कोशिकाएं बना सकें। इनमें ऊसाइट (अपरिपक्व अंडाणु कोशिकाएं) शामिल हैं। संख्या 229 अरब। वज़न 106 ग्राम।

रक्त कोशिकाएं: रक्त में कई तरह की कोशिकाएं होती हैं। इनमें से कुछ ऐसी भी होती हैं जिनमें केंद्रक नहीं होता (एरिथ्रोसाइट्स तथा प्लेटलेट्स)। एरिथ्रोसाइट्स फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर विभिन्न अंगों तक पहुंचाती हैं जबकि प्लेटलेट्स खून का थक्का बनने में भूमिका निभाती हैं। लिम्फोसाइट, मोनोसाइट्स तथा मैक्रोफेज कोशिकाएं प्रतिरक्षा तंत्र का हिस्सा हैं और केंद्रक युक्त होती हैं। रक्त में कोशिकाओं की कुल संख्या 24,900 अरब होती है। इनमें से भी लाल रक्त कोशिकाएं यानी एरिथ्रोसाइट्स लगभग 19,200 अरब होती हैं। रक्त कोशिकाओं का कुल वज़न 6500 ग्राम।

मायोसाइट यानी मांसपेशीय कोशिकाएं: ये दो तरह की होती हैं – रेखित तथा चिकनी। रेखित कोशिकाएं कंकाल व हृदय में पाई जाती हैं। जबकि चिकनी मांसपेशीय कोशिकाएं खोखले अंगों, वाहिकाओं की दीवारों, आंखों तथा अन्य स्थानों पर पाई जाती हैं। संख्या 87 अरब। कुल वज़न 14,000 ग्राम।

एडिपोसाइट: ये वसा कोशिकाएं हैं। इनमें श्वेत वसा कोशिकाएं और भूरी वसा कोशिकाएं होती हैं। ये त्वचा के नीचे, अंदरुनी मुलायम अंगों तथा अस्थि मज्जा में स्थित होती हैं और शरीर में वसा संग्रह करती हैं। इनकी संख्या 261 अरब है। कुल वज़न 18,200 ग्राम।