वर्ष 2017, गुरुत्वाकर्षण और खगोल भौतिकी के क्षेत्र में काम करने वालों के लिए काफी रोमांचक रहा। अगस्त में लीगो समूह ने घोषणाएं कीं। लीगो समूह में हैनफोर्ड और लिविंगस्टन (यूएसए) के अलावा पीसा (इटली) स्थित समूह भी शामिल हैं। लीगो का पहला अवलोकन एक ब्लैक होल के विलय का था। दूसरा अवलोकन दो न्यूट्रॉन तारों के विलय का था। दूसरे अवलोकन की सूचनाएं ऐसे उपकरणों को प्रेषित की गई थीं जो विद्युत चुम्बकीय तरंगों के विभिन्न हिस्सों (रेडियो तरंगों, गामा तरगों, और प्रकाशीय तरंगों) के विभिन्न क्षेत्रों के प्रति संवेदनशील थे। आश्चर्यजनक रूप से, ये उपकरण भी घटना को देखने में सक्षम थे। इस तरह मिले–जुले डैटा की मदद से न्यूट्रॉन तारों के विलय का बेहतर विवरण प्राप्त हुआ। जैसा कि स्टीफन हॉकिंग ने बीबीसी को दिए गए अपने अंतिम साक्षात्कार में कहा था: “हम अपनी आंखों या सही मायनों में अपने कानों को अभी मसल ही रहे हैं, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण तरंगों की आवाज़ ने हमें अभी जगाया है।”

यह लगभग ऐसा था जैसे प्रकृति ने खुद इस क्षेत्र में काम कर रहे वैज्ञानिकों की हिचकिचाती सोच की पुष्टि कर दी हो। यह एहसास कुछ हद तक वैसा ही था जैसा तब हुआ था जब 1965 में पेन्ज़ियास और विल्सन ने ब्राहृांडीय सूक्ष्म तरंग पृष्ठभूमि विकिरण (सीएमबीआर) की खोज की थी। इस खोज के साथ गैमोव, एल्फर और हरमन के वे परिणाम अचानक सही साबित हो गए थे जिन्हें अटकलबाज़ी माना जा रहा था।

न्यूट्रॉन तारों की खोज 1967 में बर्नेल और हेविश ने की थी। चूंकि ये तारे नियमित समय–अंतराल पर ऊर्जा–पुंज (पल्स) उत्सर्जित कर रहे थे इसलिए उन्हें ‘पल्सर‘नाम दिया गया। हम अभी भी विस्तार से पल्स उत्सर्जन की क्रियाविधि नहीं समझ पाए हैं। हालांकि, 50 साल बाद हम यह समझ गए हैं कि उनका आपस में विलय कैसे होता है।

2015 में, ब्लैक होल विलय ने विश्वेश्वरा के ब्लैक होल के क्वासी–नॉर्मल मोड्स की गणना को सही साबित कर दिया था। जिस समय उन्होंने ये गणनाएं की थीं उससमय तक कोई भी ब्लैक होल के अस्तित्व में विश्वास तक नहीं करता था।

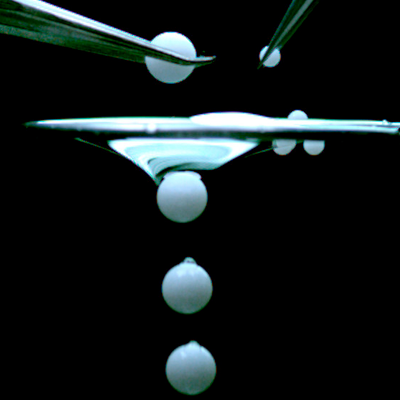

वास्तव में गुरुत्वाकर्षण तरंग के विस्थापन प्रोटॉन के आकार की तुलना में बहुत छोटे होते हैं। इसलिए जो कुछ हम देख पा रहे हैं, उसे लेकर हमारे अंदर बेचैनी उत्पन्न हो रही है। वैसे, रेडियो, प्रकाशीय और उच्च ऊर्जा संकेतों का एक साथ अवलोकन इस बात की पुष्टि करता है कि न्यूट्रॉन तारों के विलय के दौरान गुरुत्व तरंगें निर्मित होती हैं और वास्तव में, अब हमारे पास ब्राहृांड को देखने के लिए एक नया झरोखा है।

2015 के परिणाम (जिसके परिणामस्वरूप नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था) केवल लीगो समूह के थे, किंतु 2017 के परिणाम लीगो और वर्गो समूह के संयुक्त परिणाम थे। इसने अंतरिक्ष में उक्त घटना स्थल को अधिक सटीकता से परिसीमित करने में मदद की।

आने वाले कुछ वर्षों में भारत भी उम्मीद करेगा कि उसके पास स्वयं का लिगो (इंडिगो) हो और वह भी इस संयुक्त उपक्रम का हिस्सा बने। गुरुत्वाकर्षण तरंगों की खोज स्पष्ट रूप से अधिकांश लोगों के लिए अवलोकन का एक नया झरोखा है।

एक समानांतर विकास में, पुणे स्थित इंटर युनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिज़िक्स (आईयूसीएए) और बैंगलुरू में रामन रिसर्च इंस्टीट्यूट (आरआरआई) तथा अन्य कुछ अन्य स्थानों के भारतीय वैज्ञानिक, दुनिया भर के हज़ारों शोधकर्ताओं के साथ मिलकर गुरुत्वाकर्षण तरंगों के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। आईयूसीएए में, नार्लीकर ने शुरुआत से ही गुरुत्वाकर्षण तरंगों के अध्ययन को प्रोत्साहित किया। धुरंधर और उनके सहयोगियों ने सिग्नल के लिए कुछ टेम्पलेट्स के उपयोग का विचार दिया, जिनकी मदद से तमाम शोर को अलग किया जा सकता था। ऑस्ट्रेलिया और यूएसए के संस्थानों के साथ भी सहयोग था। आरआरआई में, बाला अय्यर और उनके समूह ने गुरुत्वाकर्षण समीकरणों के समाधान के अध्ययन के लिए न्यूटन–उपरांत विधियों का उपयोग करके तारों के विलय के परिणामों की गणना की। अय्यर को फ्रांस में डामौर और उनके समूह के साथ काम करने का मौका मिला। मैं उनके कुछ छात्रों का थीसिस परीक्षक था। मैं मासूमियत से सोचता (चिंता करता) था कि इन छात्रों को नौकरियां कहां मिलेंगी? परंतु ये वैज्ञानिक तो अब भारत में चल रहे प्रयासों के केंद्र में हैं। दी इंटरनेशनल सेंटर फॉर थिएरेटिकल साइंस अब इस क्षेत्र में एक प्रमुख केंद्र बन गया है। तरुण सौरादीप ने आईयूसीएए, पुणे समूह के साथ–साथ पूरे भारत के लिए गुरुत्वाकर्षण तरंगों के अनुसंधान और इंडिगो की स्थापना का ज़िम्मा उठाया है। विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में खगोल भौतिकी और सामान्य सापेक्षता में कुछ सक्रिय कार्यकर्ता हैं जिनमें से कई आईयूसीएए का दौरा कर चुके हैं। अतीत में वैज्ञानिक अनुसंधान में विश्वविद्यालयों ने एक प्रमुख भूमिका निभाई है। हालांकि, स्वतंत्रता के बाद उनका महत्व तेज़ी से कम हो रहा है। पश्चिम में, खासकर ब्रिाटेन और यूएसए में, विश्वविद्यालय शिक्षण और अनुसंधान दोनों में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। भारत में ऐसा क्यों नहीं है?

इसका एक कारण देश में अनुसंधान का निम्न स्तर हो सकता है। हालांकि, विश्वविद्यालय औसत से भी कम प्रतीत होते हैं। इसके दो व्यापक कारण हैं: एक प्रशासनिक और दूसरा शैक्षणिक। बहुत कम विश्वविद्यालयों में दूरगामी योजनाएं बनाने के लिए कोई समूह है। अक्सर कुलपति विश्वविद्यालय के बाहर से आता है और थोड़ी–बहुत जानकारी के साथ ही विश्वविद्यालय के संकाय में से अपनी टीम चुनता है। लंबे समय के लिए योजनाएं बनाने में मदद करने के लिए बहुत कम संकायों के पास आवश्यक दृष्टि होती है। इसके परिणामस्वरूप निरंतरता नहीं बन पाती और एक कुलपति का पांच वर्ष का कार्यकाल मानकों को सुधारने या बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। यदि समय पर हों और निष्पक्ष रूप से हों, तो भी नियुक्तियां लॉटरी की तरह होती हैं, जिनमें चयन उस समय उपलब्ध उम्मीदवारों में से करना होता है। दूसरा कारण शिक्षण पद्धति है, जो छात्र को उस स्तर पर जानकारी देने पर ज़ोर देती है जो उसकी उपलब्धियों से बहुत दूर है। इसके साथ, ट्यूटोरिअल वगैरह के लिए अपर्याप्त समय का नतीजा यह होता है कि अधिकांश छात्र लगभग रटने को मजबूर हो जाते हैं। छात्रों को कभी भी संतुष्टि और खुशी का अनुभव नहीं होता, जो कुछ नया समझने और इसे अपने वैश्विक दृष्टिकोण में जोड़ने से आता है। यहां तक कि आंतरिक रूप से आयोजित की जाने वाली परीक्षाएं भी वर्णनात्मक प्रश्नों पर आधारित होती हैं जिनके उत्तर देने के लिए याददाश्त से उत्तर तेज़ी से निकालने पड़ते हैं। परिणामस्वरूप हमें ऐसे छात्र मिलते हैं, जो अक्सर अंत में जाकर शिक्षक (स्कूलों से लेकर कॉलेजों के सभी स्तरों पर) बनते हैं और अपने शिक्षकों की तरह ही काम करते हैं।

इसे कैसे बदलें? मेरे विचार में हम आईआईटी जैसे संस्थानों से सबक ले सकते हैं। प्रत्येक संकाय के लिए एक गवर्निंग बॉडी हो ताकि नीतियों को निरंतरता और दिशा मिल सके। आदर्श रूप से विभागों या संकाय के डीन या प्रमुख को यह नेतृत्व प्रदान करना चाहिए। हालांकि, अधिकांश विश्वविद्यालयों में प्रमुख की नियुक्ति के लिए वरिष्ठता का मापदंड होता है जिसके चलते उनमें नेतृत्व करने के गुण सीमित होते हैं। इस मामले में आईयूसीएए आदर्श होगा जहां बढ़िया गवर्निंग बॉडी के साथ अच्छा कार्यकारी प्रमुख होता है। निदेशक को पश्चिमी विशेषज्ञों की एक अंतर्राष्ट्रीय समिति का सहयोग प्राप्त था। दिल्ली में इंटर युनिवर्सिटी एक्सेलेरेटर सेंटर (आईयूएसी) में संयुक्त राज्य अमेरिका के सक्रिय एनआरआई थे जो सलाह देने के साथ उनकी मदद भी कर रहे थे। अब बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? यूजीसी, विश्वविद्यालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार या विज्ञान अकादमियां?

वास्तव में, यूजीसी ने उपरोक्त मुद्दों पर पहले से ही कुछ अच्छा काम किया है। वास्तविकता तो यह है कि यूजीसी द्वारा इंटर–युनिवर्सिटी सेंटर (आईयूसीएए) की स्थापना की बदौलत ही विश्वविद्यालयों के मेरे जैसे लोग भी ब्राहृांड विज्ञान, गुरुत्वाकर्षण तरंगों, अष्टेकर वेरिएबल्स और क्वांटम गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र में शामिल हो पाए थे। 1980 के दशक के अंत में पुणे में स्थापित आईयूसीएए की अध्यक्षता नार्लीकर ने की थी, जिसने केंद्र के भवन को डिज़ाइन करने के लिए प्रसिद्ध वास्तुकार चाल्र्स कोरिया को राज़ी किया था। यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी के साथ उदार कलाओं का संयोजन था। यूजीसी के एक अन्य केंद्र आईयूएसी के साथ भी मैंने काम किया है। इसका नेतृत्व आईआईटी कानपुर के एक परमाणु भौतिक विज्ञानी गिरिजेश मेहता कर रहे थे। इन केंद्रों की स्थापना के लिए, यूजीसी के तत्कालीन उपाध्यक्ष रईस अहमद को संसद में यूजीसी अधिनियम संशोधन करवाना पड़ा था। यूजीसी के अध्यक्ष बनने पर यश पाल ने भी वास्तव में कई चीज़ों को आगे बढ़ाया। इन दो और इंदौर में तीसरे केंद्र के कारण ही आज विश्वविद्यालयों के वैज्ञानिक विशेषज्ञों से चर्चा कर सकते हैं और नवीनतम प्रगति जान सकते हैं। उनके प्रवास पूरा खर्च यूजीसी केंद्र वहन करता है।

जो छात्र हाल ही में पीएचडी प्राप्त करके अपने संस्थानों में वापस गए थे (जैसे नेपाल का मेरा छात्र), उन्होंने इन केंद्रों का दौरा किया और वहां वरिष्ठ संकाय द्वारा उन्हें सलाह भी दी गई। वहां कुछ ने टेलीस्कोप डैटा के साथ काम करना भी सीख लिया। टीआईएफआर के नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिज़िक्स के पुणे में होने से मदद मिलती है। गोविंद स्वरूप हमेशा विश्वविद्यालयों को याद दिलाते रहते हैं कि छात्रों और शिक्षकों को विषय और डैटा विश्लेषण के बारे में सीखने के लिए भेजें। दिल्ली विश्वविद्यालय के संकाय सदस्यों को इस तरह की मदद से काफी फायदा हुआ। आईयूएसी में, प्रत्येक परियोजना में विश्वविद्यालयों–कॉलेजों के शिक्षकों को शामिल करना होता था। आईयूएसी अनुप्रयोगों के लिए परमाणु वैज्ञानिकों को परिचित कर रहा है – पहले संघनित पदार्थ भौतिकी में और अब जीव विज्ञान में। विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के बीच इन अंतर–विश्वविद्यालयीन केंद्रों के प्रभाव को और मज़बूत करने की आवश्यकता है।

हमें कचरा निपटान, नदी की सफाई, नरवाई जलाने जैसी खराब कृषि प्रथाओं, आदि के लिए अंतर्विषयक परियोजनाओं के लिए उपकेंद्र स्थापित करना चाहिए। हम इन क्षेत्रों में भारतीय विज्ञान संस्थान, आईआईटी आदि में विशेषज्ञता विकसित कर रहे हैं। अपने कैरियर के दौरान कई शिक्षक अपनी पीएचडी–समस्याओं में रुचि खो देते हैं, जिनका महत्व अब खत्म हो गया है। कुछ ही सामाजिक हितों की समस्याओं पर ध्यान देते हैं।

अंत में, अकादमियों और समितियों की भूमिका जुड़ाव और संबद्धता की समझ उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण है। दी एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया और दी इंडियन एसोसिएशन फॉर जनरल रिलेटिविटी एंड ग्रेविटेशन ने एक समावेशी तरीके से मेरी रुचि के क्षेत्रों में उपयोगी भूमिका निभाई है। विश्वविद्यालय और कॉलेज में पी. सी. वैद्य और ए. के. रायचौधरी जैसे सक्षम शिक्षकों की उपस्थिति काफी प्रेरणादायक थी। उच्च ऊर्जा और परमाणु भौतिकी समूहों की वार्षिक या द्विवार्षिक बैठकें भी बेहद उपयोगी और कामकाजी थीं। ए. एस. दिवातिया, बी. एम. उदगांवकर और अन्य द्वारा स्थापित भारतीय भौतिकी संघ काफी महत्वाकांक्षी था, लेकिन वह अपने अमेरिकी समकक्ष की तरह विकसित नहीं हो पाया। मैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) से अनुदान की भूमिका का भी ज़िक्र करना चाहूंगा, जिसमें प्रयोगात्मक काम के अलावा दिल्ली में एस्ट्रोपार्टिकल भौतिकी में सैद्धांतिक कार्य के लिए भी एक बड़ा अनुदान (सौजन्य एन. मुकुंदा) दिया गया। राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी (एनआईआरएफ) की हालिया रिपोर्ट में कई विश्वविद्यालयों के बारे में सकारात्मक बातें कही गई हैं। हालांकि, अभी रास्ता काफी लंबा है। प्रतिभा को तलाशने और पोषित करने की बेहतर क्षमता के अलावा, सभी अनुसंधान संस्थानों और विश्वविद्यालयों के बीच और अधिक सहयोग की आवश्यकता है। (स्रोत फीचर्स)

नोट: स्रोत में छपे लेखों के विचार लेखकों के हैं। एकलव्य का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।

Photo Credit : New Scientist