गंध से हमारा बेहद करीबी रिश्ता रहा है। पकवानों की खुशबू से ही हम यह बता देते हैं कि पड़ोसी के घर में क्या बना है। गरमा-गरम कचोरी, कढ़ाई से उतरती सेव व पकोड़े, पके आम व खरबूज़े की मीठी खुशबू हो या चंदन, गुलाब, मोगरा, चंपा आदि के इत्र की मदहोश कर देने वाली गंध हमें दीवाना बनाने के लिए काफी है। अलबत्ता, हममें से कुछ ऐसे भी हैं जो तपेली में जलते हुए दूध, बासी दाल और हींग जैसी तेज़ गंध को भी नहीं सूंघ पाते।

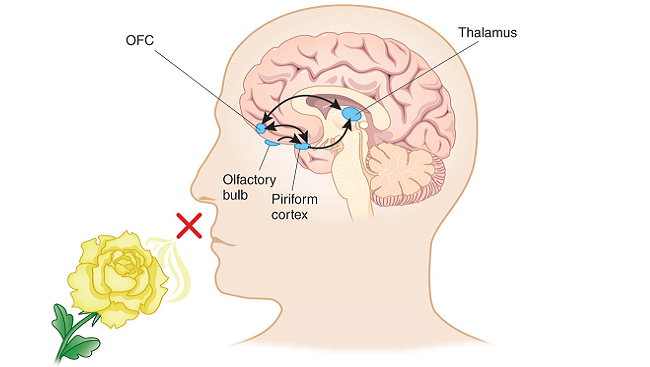

स्वाद की तरह गंध भी एक रासायनिक संवेदना है। हमारे आसपास का वातावरण गंध के वाष्पशील अणुओं से भरा हुआ है। जब हम नाक से सांस खींचते हैं तो गंध के अणु नाक के भीतर रासायनिक ग्राहियों से क्रिया करके संदेश को मस्तिष्क में पहुंचा देते हैं। अभी तक यही समझा जाता था कि मस्तिष्क के कुछ विशेष हिस्से (जैसे घ्राण बल्ब) गंध संदेशों की विवेचना कर हमें गंध का बोध कराते हैं। लेकिन कुछ ही समय पहले एक शोध टीम ने कुछ ऐसी महिलाओं की खोज की है जिनकी सूंघने की क्षमता तो सामान्य है परन्तु उनके मस्तिष्क में घ्राण बल्ब नहीं है।

विभिन्न जंतुओं में गंध को पहचानने वाले जीन्स की संख्या अलग-अलग होती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अक्सर गंध के जीन्स की संख्या का सीधा सम्बंध गंध संवेदना से है – ज़्यादा जीन्स मतलब सूंघने की बेहतर क्षमता। विभिन्न प्रजातियों पर किए गए एक अध्ययन से निष्कर्ष निकला है कि हाथी, भालू और शार्क कुछ ऐसे जंतु हैं जिनमें सूंघने की क्षमता बहुत विकसित होती है। भालू की सूंघने की क्षमता बेहद तगड़ी है। ये सुगंध का पीछा करते-करते जंगलों से बाहर मानव आवास, कैम्प स्थल तथा कूड़ेदानों तक पहुंच जाते हैं। हालांकि भालू का मस्तिष्क मानव मस्तिष्क का केवल एक तिहाई ही होता है परन्तु अग्र मस्तिष्क में स्थित घ्राण बल्ब मनुष्यों के मुकाबले पांच गुना बड़े होते हैं। वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि मानव की तुलना में भालू में गंध को ग्रहण करने की क्षमता 2000 गुना से भी बेहतर है। भालू न केवल भोजन बल्कि यौन साथी की खोज, खतरे और शावकों पर नज़र रखने के लिए भी गंध का उपयोग करते हैं। कितने आश्चर्य की बात है कि मादा भालू अपने बच्चों की निगरानी उन पर निगाह रखे बगैर भी कर सकती है। मांसाहारी ध्रुवीय भालू बर्फ से ढंके विशाल भू-भाग में 150 कि.मी. की दूरी से प्रणय को आतुर मादाओं की गंध पहचान लेते हैं। भारतीय जंगलों के भालू भी 30 कि.मी. दूर से मृत जानवर की गंध पहचानकर उस ओर खिंचे चले आते हैं।

ग्रेट व्हाइट शार्क में घ्राण ग्रंथियां बेहद विकसित होती हैं। कुत्तों के समान विकसित सूंघने की क्षमता के चलते इसे डॉग फिश भी कहा जाता है। ग्रेट व्हाइट शार्क में तो मस्तिष्क का दो तिहाई हिस्सा गंध की संवेदनाओं के लिए निर्धारित होता है। शार्क के नथुनों से लगातार पानी बहता रहता है और गंध के अणु रिसेप्टर्स से जुड़कर संवेदना देते रहते हैं।

अफ्रीकन हाथियों में खुशबू लेने वाले जीन्स की संख्या 1948 होती है। गंध के जीन्स किस खूबी से हाथियों में कार्य करते हैं, यह तब पता चलता है जब पानी को खोजते हुए हाथी 20 कि. मी. दूर से आती गंध को पहचान कर उस स्थान पर पहुंच जाते हैं। बहु-उपयोगी सूंड में ही गंध को पहचानने वाले रिसेप्टर्स पाए जाते हैं।

इरुााइल के वाइज़मैन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में शोधकर्ता ताली वीस और नोआम सोबेल की टीम गंध एवं प्रजनन क्षमता के बीच सम्बंध की तलाश में मस्तिष्क का एमआरआई देख रही थी। अनेक वालंटियर्स की जांच के दौरान उन्होंने पाया कि एक महिला के मस्तिष्क में घ्राण बल्ब है ही नहीं। यह एक असामान्य घटना थी परन्तु पूर्व के शोध भी बताते हैं कि 10,000 में से एकाध मनुष्य में घ्राण बल्ब नहीं होता है और वे गंध नहीं सूंघ सकते।

उस महिला से पूछा गया कि क्या वह गंध नहीं पहचान सकती? महिला इस बात पर दृढ़ रही कि उसकी गंध सूंघने की क्षमता बेहतरीन है। शंका से भरे वैज्ञानिकों ने महिला की गंध पहचानने की क्षमता पर अनेक परीक्षण किए और आश्चर्यजनक रूप से महिला ने गंध पहचानने की उत्तम क्षमता का परिचय दिया। आम तौर पर घ्राण बल्ब और उससे निकले न्यूरॉन्स गंध की पहचान में महत्वपूर्ण माने जाते हैं। शोध के दौरान कुछ ही समय में एक और ऐसी महिला मिली जिसकी सूंघने की क्षमता तो बेहतरीन थी परन्तु गंध के अणुओं को ज्ञात करने वाला मस्तिष्क का भाग अनुपस्थित था।

शोधकर्ताओं ने शंका के समाधान के लिए ह्यूमन कनेक्टोम प्रोजेक्ट की ओर रुख किया जो प्रतिभागियों के गंध स्कोर एकत्रित करता है। 600 महिलाओं और 500 पुरुषों से प्राप्त आंकड़ों में खोजबीन करने पर तीन महिलाएं ऐसी निकलीं जिनकी सूंघने की शक्ति तो बहुत अच्छी थी परन्तु उन सबके मस्तिष्क में घ्राण बल्ब का अभाव था। ऐसी महिलाओं का प्रतिशत केवल 0.6 था।

उपरोक्त तीनों महिलाओं में से एक लेफ्ट हेण्डेड थी। आंकड़े और खंगालने तथा एमआरआई एवं गंध परीक्षण करने पर तीन और महिलाएं मिलीं जिनमें से एक ऐसी थी जिसके मस्तिष्क में घ्राण बल्ब नहीं था और सूंघने की क्षमता भी नहीं थी। बाकी दोनों अन्य सामान्य व्यक्तियों के समान ही अधिकांश गंधों को पहचान सकती थीं। अब यह देखने की कोशिश की गई कि प्रतिभागी कौन-सी गंधों को पहचानते हैं। इसके लिए लगभग समान आयु की 140 महिलाओं को दो गंध सुंघाकर यह पता लगाया गया कि क्या वे अंतर कर पाती हैं? फिर बगैर घ्राण बल्ब वाली महिलाओं और बाकी सभी सामान्य महिलाओं में सूंघने की क्षमता में तुलनात्मक अंतर देखा गया। घ्राण बल्ब रहित महिलाएं बाकी सभी के विपरीत एक जैसी गंध पहचानती थीं। पूरे शोध से दो निष्कर्ष प्राप्त हुए। एमआरआई के आंकड़ों में से केवल महिलाएं ही ऐसी थीं जिनमें घ्राण बल्ब नहीं थे और वे भी ऐसी थी जो लेफ्ट हेण्डेड (खब्बू) थीं। इस विषय पर शोध कार्य कर रहे वैज्ञानिक सोबेल ने पाया कि ब्रोन स्केन के आंकड़े लेते समय लेफ्ट हेण्डेड महिलाओं को छोड़ ही दिया गया था क्योंकि उनकी वजह से आंकड़ों में असमानता एवं भिन्नता उत्पन्न हो रही थी।

अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि बगैर घ्राण बल्ब के इन महिलाओं में गंध पहचानने की क्षमता कैसे विकसित हो गई। एक परिकल्पना के अनुसार घ्राण बल्ब के बगैर पैदा होने के बाद शैशवावस्था में ही मस्तिष्क ने गंध को पहचानने का अन्य तरीका निकाल लिया और उसका एक अन्य हिस्सा इस कार्य को करने लगा। या शायद हमें घ्राण बल्ब की आवश्यकता सूंघने, गंध पहचानने और गंध में अंतर करने में पड़ती ही नहीं है। तो शायद अभी तक हम जैसा समझते थे, घ्राण बल्ब वैसा सूंघने का कार्य करते ही नहीं है। यह भी हो सकता है कि वे घ्राण बल्ब बताते है कि गंध किस दिशा से आ रही है। इसलिए आप खाने की गंध कहां से आ रही है तुरंत बता देते हैं। (स्रोत फीचर्स)

नोट: स्रोत में छपे लेखों के विचार लेखकों के हैं। एकलव्य का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।

Photo Credit : https://www.brainfacts.org/thinking-sensing-and-behaving/smell/2015/making-sense-of-scents-smell-and-the-brain