कोविड-19 महामारी ने तमाम किस्म की गैर-वैज्ञानिक धारणाओं को जन्म दिया है। अमेरिका में इस बात ने काफी ज़ोर पकड़ा है कि कोविड-19 की वजह से मरने वालों में अश्वेत लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा इसलिए है क्योंकि उनमें ऐसे जीन्स पाए जाते हैं, जो उन्हें कोरोनावायरस के प्रति दुर्बल बनाते हैं। फ्लोरिडा विश्वविद्यालय में मानव विज्ञान के प्रोफेसर क्लेरेंस ग्रेवली ने मामले का विश्लेषण किया है। प्रस्तुत है उसका सार।

वैसे तो कोविड-19 पर हमारी समझ अभी भी काफी कम है फिर भी इस महामारी से जुड़े एक तथ्य को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। एक अनुमान है कि 27 मई तक कोविड-19 से मरने वाले अफ्रीकी-अमेरिकी लोगों की तादाद श्वेत-अमेरिकी लोगों की तुलना में 2.4 गुना अधिक थी। इस असमानता पर रोष स्वाभाविक था। इसके सही कारण (व्यवस्थागत असमानता और उत्पीड़न के चलते जैविक क्षति) पर ध्यान देने की बजाय कुछ लोगों ने इसका पूरा दोषारोपण अफ्रीकी अमरीकियों में उपस्थित एक अज्ञात जीन पर कर दिया जो उन्हें संक्रमण के प्रति दुर्बल बनाता है।

वास्तव में यह नस्लवादी विचार राजनेताओं, वैज्ञानिकों, चिकित्सकों और अन्य लोगों से आता है कि कालापन लोगों को निहित रूप से रोगों के प्रति दुर्बल बनाता है। ऐसे विचार वैज्ञानिकों ने लैंसेट और हेल्थ अफेयर जैसी कई प्रतिष्ठित शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित भी किए हैं।

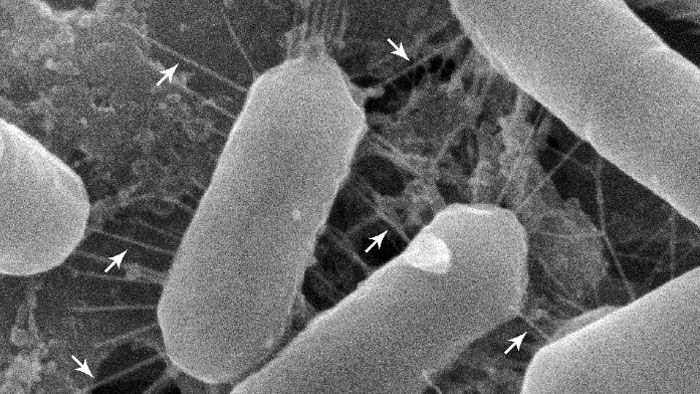

जीव विज्ञान का नस्लीय दृष्टिकोण न केवल गलत है बल्कि हानिकारक भी है। यदि अन्य प्राइमेट्स से तुलना की जाए तो मनुष्यों में बहुत ही कम आनुवंशिक विविधता नज़र आती है। कारण यह है कि मनुष्य हाल ही में अस्तित्व में आए हैं। जितनी विविधता दिखती है वह जेनेटिक नहीं बल्कि भौगोलिक कारणों से है। त्वचा के रंग के जीन और रोगों के प्रति दुर्बल बनाने वाले जीन्स में कोई सम्बंध नहीं है।

तो फिर हम ‘श्वेत’ और ‘अश्वेत’ लोगों में रक्तचाप, मधुमेह या कोविड-19 जैसी समस्याओं की संभावना में अंतर की बात कैसे करते हैं? कारण यह है मानव जीव शास्त्र मात्र जीनोम नहीं है। वास्तव में हमारा वातावरण, हमारे अनुभव और रोगों से संपर्क का हमारे शारीरिक विकास पर गहरा प्रभाव पड़ता है जो हमारी आनुवंशिक संभावनाओं को साकार रूप देता है। सुनियोजित नस्लीय भेदभाव शारीरिक बनावट को उतना ही प्रभावित करता है जितना कि जीनोम। स्वस्थ भोजन तक सीमित पहुंच, विषैले प्रदूषकों से संपर्क, पुलिस की हिंसा का डर या नस्लीय भेदभाव के ज़ख्म किसी की भी उच्च रक्तचाप, मधुमेह और कोविड-19 जैसी गंभीर जटिलताओं से ग्रस्त होने की संभावना को बढ़ा सकते हैं।

बदकिस्मती से, यह दृष्टिकोण जीव विज्ञान में गायब ही रहा है। जैसे 2006 में हुआ तांग और सहयोगियों द्वारा ह्यूमन जेनेटिक्स में प्रकाशित एक पेपर को देखिए। इस पेपर में शोधकर्ताओं ने पारिवारिक रक्तचाप कार्यक्रम के डैटा का विश्लेषण किया। इस कार्यक्रम में यह देखने की कोशिश की गई थी कि क्या मेक्सिकन अमरीकियों और अफ्रीकी अमरीकियों में बॉडी मॉस इंडेक्स और रक्तचाप के आधार पर जेनेटिक वंशावली का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। इस अध्ययन का निष्कर्ष था कि अफ्रीकी और गैर-अफ्रीकी मूल के लोगों के बीच आनुवंशिक अंतर रक्तचाप को प्रभावित करते हैं, हालांकि पर्यावरणीय कारक शायद ज़्यादा महत्वपूर्ण हों।

तांग के अध्ययन ने भी इस निराधार धारणा को हवा दी कि अफ्रीकी मूल के लोगों में रक्तचाप की समस्या होने की संभावना ज़्यादा है। और कोविड-19 से होने वाली मृत्यु दर में यह धारणा काफी महत्वपूर्ण हो गई है।

वेंडरबिल्ट युनिवर्सिटी में रसायन विज्ञान की प्रोफेसर रेना रॉबिन्सन बताती हैं कि अफ्रीकी अमरीकी लोगों में संभवत: ऐसे जेनेटिक कारक हैं जो उनको नमक के प्रति अधिक संवेदनशील बनाते हैं। यह रक्तचाप के लिए व्यापक रूप से फैलाई गई एक निराधार व अब खंडित संकल्पना है। इसमें कहा जाता है कि अटलांटिक दास व्यापार के दौरान कुछ ऐसी परिस्थितियां विकसित हुर्इं जिसने गुलाम अफ्रीकियों में नमक को बनाए रखने वाले जीनोटाइप को पीढ़ी-दर-पीढ़ी जीवित रखा। गौरतलब है कि ह्रदय रोग और नस्ल के सम्बंधों के लिए आनुवंशिक कारक खोजने के लिए अरबों डॉलर खर्च किए गए थे लेकिन कोई नतीजा सामने नहीं आया।

तांग के अध्ययन में दो सामान्य त्रुटियां नज़र आती हैं जिनके चलते नस्लीय-आनुवंशिक सोच टिकी हुई है।

पहली, इस अध्ययन में अफ्रीकी जेनेटिक समूह और रक्तचाप के बीच सांख्यिकी रूप से कोई महत्वपूर्ण सम्बंध नहीं पाया गया। लेकिन तांग ने फिर भी यह निष्कर्ष निकाला जो उनके आंकड़ों से नहीं निकला था। वैज्ञानिक शोध के प्रस्तुतीकरण में यह समस्या बहुत बिरली नहीं है।

और दूसरी यह कि यदि उनकी टीम ने आनुवंशिक वंश और रक्तचाप के बीच सम्बंध पाया भी तो उन्होंने अकारण मान लिया कि इसका कारण कुछ अज्ञात जेनेटिक अंतर है जो

1. उच्च रक्तचाप के प्रति संवेदनशीलता को बढ़ाता है; और

2. वह अफ्रीकी मूल के लोगों में ज़्यादा पाया जाता है।

इन धारणाओं का न तो उन्होंने कोई परीक्षण किया और न ही इस वैकल्पिक संभावना पर विचार किया कि जैविक गुणधर्मों पर सामाजिक-सांस्कृतिक अंतरों का असर हो सकता है।

तांग का अध्ययन सामने आने के कुछ समय बाद ही युनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा की एमी नॉन ने पारिवारिक रक्तचाप कार्यक्रम के आकड़ों पर दोबारा बारीकी से विचार किया। उन्होंने इस बार विश्लेषण में आनुवंशिक वंश और रक्तचाप के साथ-साथ शैक्षिक वर्षों (जो व्यवस्थित नस्लीय भेदभाव का एक जाना-माना परिणाम है) को भी शामिल किया। अमेरिकन जर्नल ऑफ पब्लिक हेल्थ में प्रकाशित इस विश्लेषण की रिपोर्ट के अनुसार शिक्षा के प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष के साथ रक्तचाप में औसतन 0.51 मि.मी. मर्क्यूरी की कमी देखने को मिली। जबकि आनुवंशिक वंश से इसका कोई सम्बंध नहीं था।

कोविड-19 महामारी के दौर में इस अध्ययन से पता चलता है कि आनुवंशिक वंश का असर केवल हमारी मान्यताओं के कारण होता है। यदि हम किसी को ‘श्वेत’ या ‘अश्वेत’ के रूप में वर्गीकृत करते हैं तो इसके परिणामस्वरूप हम वही जैविक अंतर पैदा कर देते हैं जिसको हम मानना चाहते हैं। यह हमारे डीएनए में किसी गहरे अंतर के कारण नहीं बल्कि हमारी सामाजिक संरचनाओं और व्यवहार पर निर्भर करता है जो कुछ को तो महत्व देता है और अन्य को तुच्छ समझता है।(स्रोत फीचर्स)

नोट: स्रोत में छपे लेखों के विचार लेखकों के हैं। एकलव्य का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।

Photo Credit : https://media.newyorker.com/photos/5e90a41cb1814300082a929d/16:9/w_2784,h_1566,c_limit/Taylor-blackplague.jpg