‘अमूर्तिकरण’ एक बहुअर्थी शब्द है। एक मायने में इसका मतलब होता है कि वास्तविक घटनाओं और वस्तुओं की बजाय उनका प्रतिनिधित्व करने वाले विचारों का प्रस्तुतीकरण। ऑक्सफोर्ड अंग्रेज़ी शब्दकोश अमूर्तिकरण की परिभाषा कुछ इस तरह देता है: “किसी चीज़ पर उसके अंतर्सम्बंधों या गुणधर्मों से स्वतंत्र विचार करना।” एक दूसरे अर्थ में, इसका आशय चंद उदाहरणों के आधार पर किसी अवधारणा का सामान्यीकरण भी होता है। इसका एक अर्थ यह भी होता है कि कतिपय रचनाओं का आसान सारतत्व निकालना।

प्रचलित संस्कृति में अमूर्तिकरण का सम्बंध प्राय: आधुनिक कला के साथ जोड़ा जाता है। यह कला रंगों और रेखाओं की एक दृश्य भाषा में व्यक्त होती है, जो वास्तविक दुनिया को छूती भी है और नहीं भी छूती है। शुद्ध या अमूर्त गणित अवधारणाओं के साथ खेलता है जो प्राय: अजीबोगरीब लगती हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि उनका हमारे आसपास की दुनिया से कुछ लेना–देना नहीं है। यह अलहदा बात है कि ये अवधारणाएं कभी–कभी उच्च टेक्नॉलॉजी का सूत्रपात करती हैं। अर्थ शास्त्र में इंसानों के लोभ और कमज़ोरियों तथा समय व स्थान के साथ इनमें होने वाले परिवर्तनों की वजह से उत्पन्न उथल–पुथल को अक्सर अमूर्त गणितीय समीकरणों का रूप दिया जाता है। ये समीकरण बाज़ारों को चलाते हैं, गिराते और उठाते हैं।

जीव विज्ञान का सम्बंध वास्तविकता से है और यह जीवन के अचरजों के साथ सख्त वैज्ञानिक ढंग से काम करता है। क्या अमूर्तिकरण का जीव विज्ञान से कुछ भी लेना–देना हो सकता है? मैं नहीं जानता कि लोग जानकारी के लिए कितनी बार कोरा (Quora) जैसे ढुलमुल स्रोतों का सहारा लेते हैं। बहरहाल ‘जीव विज्ञान में अमूर्तिकरण’ को गूगल सर्च करें तो वह आपको एक कोरा पेज पर पहुंचा देता है, जहां यह कहा गया है कि ‘जीव विज्ञान में कोई अमूर्तिकरण नहीं होता क्योंकि सब कुछ ठोस वास्तविकता है।’ अब यदि जीव विज्ञान से आशय जीवन के अध्ययन से है, और अमूर्तिकरण में यह भी शामिल है कि किसी पेचीदा समष्टि के हिस्सों को अलग–अलग करना और उन्हें आसान तरीके से निरूपित करना जो जीवन की बहु–स्तरीय वास्तविकता का प्रतिनिधित्व कर सकें और नहीं भी कर सकें, तो अमूर्तिकरण जीव विज्ञान का मुख्य हिस्सा हो जाता है।

आणविक नृत्य का समंवय

जैविक तंत्र निहित रूप से पेचीदा होते हैं। प्रत्येक कोशिका हज़ारों किस्म के रसायनों की खिचड़ी होती है जो परस्पर टकराते हैं और क्रिया करते हैं। और यह सब एक सघन आणविक दीवार के अंदर भरे अत्यंत गाढ़े घोल में चलता है। जीव विज्ञान इस सवाल का जवाब देने का प्रयास करता है कि अणुओं के इस सुसंयोजित थैले में कैसे जीवन पैदा होता है और कैसे उसके कुछ रूपों में चेतना का संचार होता है। यदि हम इसमें यह और जोड़ दें कि आणविक विलयनों की एक विशाल विविधता है जिसे कुछ सामान्य सूत्र आपस में जोड़े रखते हैं, जिसका उपयोग हमारे आसपास मौजूद विविध जीव जीवन की रचना के लिए करते हैं, तो सवाल की विशालता स्वत: स्पष्ट हो जाती है। इस जटिलता को देखते हुए, यदि किसी को लगता है कि जीवन की व्याख्या उसकी समस्त बारीकियों के साथ करने के लिए एक वैज्ञानिक रूप से मान्य एकीकारक सिद्धांत प्रतिपादित किया जा सकता है, तो वह थोड़ी ज़्यादा ही मांग कर रहा है। एकमात्र सिद्धांत जो इसके नज़दीक आता है वह है जैव विकास का ढांचा किंतु यह कैसे काम करता है, इसकी बारीकियों का खुलासा अभी होना है और हम समाधान के निकट भी नहीं पहुंचे हैं।

यह स्पष्ट है कि जीवन के अध्ययन का एकमात्र तरीका अमूर्तिकरण का है। जीव विज्ञान के विभिन्न उप–विषय जीवन को विभिन्न बिंबों में प्रस्तुत करते हैं। जेनेटिक विज्ञानी के लिए, जीवन के अध्ययन का मुख्य औज़ार यह समझ है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सूचनाओं का संचार कैसे होता है और इस सूचना की विषयवस्तु में उत्परिवर्तनों का व्यवहारगत परिणाम क्या होता है। स्वयं जेनेटिक सामग्री को कई हज़ार अक्षरों के खंडों में अमूर्त रूप दिया जा सकता है जिनमें से प्रत्येक खंड एक जीन का प्रतिनिधित्व करता है। या इस सामग्री को और भी छोटे खंडों के रूप में देखा जा सकता है जो कुछेक अक्षरों से मिलकर बने हों।

दूसरी ओर, ज़रूरी नहीं कि सूचनाओं के संचार में रुचि रखने वाली किसी जैव–रसायनविद की रुचि सजीव के व्यवहार और जीन्स से उसके सम्बंधों में हो। हो सकता है कि उसे लगे कि वर्णमाला के अक्षरों के रूप में जेनेटिक पदार्थ का निरूपण बहुत सरलीकरण है। इसकी बजाय वह शायद यह अध्ययन करने का आग्रह करे कि डीएनए को बनाने वाले अलग–अलग परमाणु कोशिका के अन्य रसायनों के साथ कैसे अंतर्क्रिया करते हैं।

जीव विज्ञान में रुचि रखने वाले वैज्ञानिकों का एक समूह सिद्धांतविद है। उनके हिसाब से कोशिका के अंतर चल रहे आणविक नृत्य को या शायद शिकारियों और उनके शिकार के बीच चल रही इकॉलॉजिकल अंतर्क्रियाओं को भी चंद गणितीय समीकरणों में बांधा जा सकता है। इन समीकरणों का उपयोग नई–नई जीव वैज्ञानिक परिकल्पनाएं विकसित करने में किया जा सकता है और फिर उन परिकल्पनाओं की प्रायोगिक जांच की जा सकती है।

मॉडल जीव का चुनाव

पिछले एकाध दशक में जीव वैज्ञानिकों का एक नया वर्ग उभरा है जिन्हें सिस्टम्स बायोलॉजिस्ट या तंत्रगत जीव वैज्ञानिक कहते हैं। इन जीव वैज्ञाविकों में भी एक उपसमूह ऐसा है जो कोशिका में आणविक नेटवक्र्स को सामाजिक नेटवर्क्स के समान देखता है। दो अणु ठीक उसी तरह अंतर्क्रिया करते हैं जैसे (उदाहरण के लिए) फेसबुक पर दो मित्र करते हैं। प्रत्येक अणु नेटवर्क में एक नोड बन जाता है और दो नोड्स के बीच अंतर्क्रिया एक किनोर बन जाती है। इन नेटवर्क्स में अंतर्क्रियाओं में काफी विविधता हो सकती है। जैसे यह हो सकता है कि हज़ारों कोशिकीय रसायनों के बड़े पैमाने के नेटवर्क में सारी अंतर्क्रियाएं बराबरी की हों या यह भी हो सकता है कि कुछ बड़े पैमाने की अंतर्क्रियाओं के अलग–अलग महत्व हों। यह भी संभव है कि किसी नेटवर्क में दस–बीस अणु ही शामिल हों। इन नेटवर्क का विश्लेषण सांख्यिकीय विधियों से किया जा सकता है और इनकी व्याख्या जीव वैज्ञानिक नज़रिए से की जा सकती है।

इनमें से कोई भी रास्ता संपूर्ण नहीं है। एक मायने में यह उस परिस्थिति के समान है जहां चार अंधे व्यक्ति एक हाथी के बारे में अलग–अलग राय बनाते हैं। चतुर जीव वैज्ञानिक वह है जो इन विभिन्न रास्तों का एकीकरण कर सके और यह समझाने के लिए परिकल्पना विकसित कर सके कि जीवन का कोई छोटा हिस्सा कैसे काम करता है। इसी वजह से अंतर्विषयी अनुसंधान को बढ़ावा देने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया जा रहा है। इसके लिए एक ही सवाल के विभिन्न नज़रियों को समझने की क्षमता ज़रूरी है बल्कि यह भी ज़रूरी है कि आप विविध रवैयों के प्रति खुला दिमाग रखें।

जीवन की विस्तृत विविधता जीव वैज्ञानिक के लिए एक चुनौती है। हम नहीं जानते कि इनमें से अधिकांश जीवों का अध्ययन प्रयोगशाला में कैसे करें। किसी भी जीव के जीव विज्ञान की वैज्ञानिक खोजबीन के लिए प्राय: उसके साथ जेनेटिक छेड़छाड़ करनी पड़ती है। अक्सर हमें पता नहीं होता कि यह कैसे करें। ज़ाहिर है, हम मनुष्यों के जीव विज्ञान का अध्ययन तो करना चाहते हैं किंतु किसी मनुष्य में जेनेटिक इंजीनियरिंग के प्रयोग करना संभव नहीं है। तकनीकी कारण तो हैं ही, साथ में नैतिकता से जुड़े कारण भी हैं।

इसलिए ढेर सारे जीव वैज्ञानिक अनुसंधान में हमने बड़ी संख्या में जीव–रूपों का अमूर्तिकरण करके कुछ काम करने योग्य ‘मॉडल‘ जीवों का निर्माण किया है। इसके पीछे मान्यता यह है कि जीवन के अधिकांश रूपों में कुछ साझा सूत्र हैं और एक तरह के जीवों के अध्ययन से अन्य जीवों की आणविक प्रक्रियाओं को समझा जा सकता है; एकदम बारीकियों में नहीं, तो भी मोटे तौर पर तो समझा ही जा सकता है।

‘मॉडल’ जीवों का चयन उनके साथ काम करने तथा उनमें फेरबदल करने की सरलता पर निर्भर है। आणविक जीव विज्ञान के क्षेत्र में ऐसे सर्वप्रथम ‘मॉडल’ जीव एक किस्म के वायरस थे जिन्हें बैक्टीरिया–भक्षी वायरस (बैक्टीरियोफेज) कहते हैं। ये झुंड में और काफी रफ्तार से संख्यावृद्धि करते हैं। इसलिए इनके साथ काम करना सुविधाजनक है। अंतत: बैक्टीरियाभक्षी वायरस भी प्रजनन करते हैं और मनुष्य भी। यह सही है कि प्रजनन की प्रक्रिया की बारीकियों में अंतर होते हैं किंतु जीवन के सबसे ‘निचले’ से लेकर सबसे ‘ऊपरी’ स्तर तक सिद्धांत वही रहता है। बैक्टीरिया–भक्षियों ने हमें यह खोज करने में मदद दी कि आनुवंशिक पदार्थ प्रोटीन नहीं बल्कि डीएनए है।

अलबत्ता, वायरस स्वतंत्र जीव नहीं होते और उन्हें अपना कामकाज चलाने के लिए किसी अधिक विकसित जीव के सहारे की ज़रूरत होती है। इसलिए मशहूर एशरीशिया कोली (ई. कोली) नामक बैक्टीरिया जीवन का बेहतर मॉडल बन गया। इस बैक्टीरिया ने न सिर्फ प्रजनन के मूल रूप को समझने में मदद की बल्कि यह समझने में भी मदद की कि आम तौर पर शरीर की बुनियादी क्रियाएं यानी चयापचय कैसे चलती हैं और कोशिका नामक कारखाना कैसे जीवनदायी रसायनों के उपभोग व उत्पादन का नियमन करता है।

गैर–मनुष्य केंद्रित दृष्टि

मानव कोशिकाएं संरचना के लिहाज़ से ई. कोली व अन्य बैक्टीरिया से बहुत भिन्न होती हैं, इसलिए खमीर कोशिकाओं जैसी ज़्यादा पेचीदा कोशिकाएं मनुष्य की कोशिकीय प्रक्रियाओं को समझने का बेहतर मॉडल बनकर उभरीं। खमीर यानी यीस्ट एक–कोशिकीय जीव होते हैं जबकि मनुष्य बहु–कोशिकीय हैं। लिहाज़ा, बहु–कोशिकीय मगर काम करने में आसान फ्रूट फ्लाई (फल–मक्खी) और अन्य कृमि मनुष्य के जीव विज्ञान के अध्ययन के बेहतर मॉडल बन गए। इनके साथ फेरबदल करना और अध्ययन करना अपेक्षाकृत आसान है।

इसके बाद आती है बीमारियों को समझने और उनका उपचार करने की ज़रूरत। इसके लिए हमें चूहों, खरगोशों और बंदरों का उपयोग करना होता है। कई बार हमें इनके जेनेटिक रूप से परिवर्तित रूपों का भी उपयोग करना पड़ता है। इन अध्ययनों के चलते न सिर्फ कई महत्वपूर्ण खोजें हुर्इं बल्कि इन्होंने जंतु अधिकार सम्बंधी कई विवादों को भी जन्म दिया।

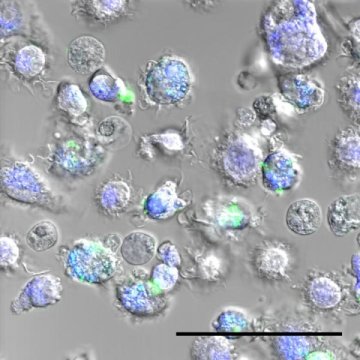

ऐसे भी मौके आते हैं जब हमें मनुष्य की कोशिकाओं की ज़रूरत पड़ती है, और किसी चीज़ से काम नहीं चलता। विज्ञान के अनुसंधान और नैतिकता के क्षेत्र यह समझने के प्रयास में जुटे हैं कि यह काम प्रभावी ढंग से कैसे किया जा सकता है। अलबत्ता, यह सब कहने का मतलब यह नहीं है कि मॉडल जंतु मात्र ऐसे औज़ार हैं जिनका उपयोग यह समझने में किया जाता है कि मनुष्य के शरीर कैसे काम करते हैं। तथ्य तो यह है कि मनुष्य इस धरती पर जीवन का एक अत्यंत छोटा–सा अंश हैं और मॉडल तंत्रों का अध्ययन प्राय: उन जंतुओं को समझने के लिए ही किया जाता है ताकि जीवन को पूरे विस्तार में समझा जा सके। (स्रोत फीचर्स)

नोट: स्रोत में छपे लेखों के विचार लेखकों के हैं। एकलव्य का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।

Photo Credit : https://www.ohio.edu/cas/biosci/images/cell-microbiology_spotlight.jpg