सिंगापुर मात्र 730 वर्ग किलोमीटर का द्वीप देश (Singapore island nation) है, आबादी करीब 60 लाख। इसके घनी शहरी बसाहट के बीच कुछ नाज़ुक प्राकृतिक क्षेत्र भी हैं, जिन्हें बचाने की ज़रूरत है। ऐसा ही एक जंतु जोहोरा सिंगापोरेन्सिस (Johora singaporensis) है। यह एक दुर्लभ, निशाचर, मीठे पानी का केकड़ा है (rare freshwater crab) और केवल सिंगापुर के आरक्षित क्षेत्रों में जलधाराओं के आसपास पाया जाता है।

2008 में जब इसकी संख्या तेज़ी से घटने लगी (endangered species Singapore), तब यह पर्यावरणीय चिंता का विषय बन गया। एक छात्र द्वारा इसे ढूंढने के असफल प्रयासों ने सरकार और वैज्ञानिकों को सतर्क किया। इसके बाद सरकार के नेशनल पार्क्स बोर्ड (NParks) ने वैज्ञानिकों और संगठनों के साथ मिलकर इस केकड़े को बचाने के लिए प्रजनन और पुनर्वास कार्यक्रम शुरू (captive breeding and reintroduction) किया। आज भी यह केकड़ा संकटग्रस्त है, लेकिन इन प्रयासों से इसके जीवित रहने की संभावना कुछ बेहतर हुई है।

तेज़ विकास के दबाव के बीच सिंगापुर की हरियाली को बचाने की कोशिश काबिल-ए-तारीफ है (urban greenery Singapore)। 1819 में जब यह एक ब्रिटिश व्यापारिक केंद्र बना था, तब से अब तक देश के ज़्यादातर मूल वर्षावन खत्म हो चुके हैं। अब केवल थोड़ा-सा हिस्सा बचा है, जिसे सेंट्रल कैचमेंट नेचर रिज़र्व (Central Catchment Nature Reserve) में संरक्षित किया गया है।

सिंगापुर के सामने एक बड़ी चुनौती बढ़ती आबादी और तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के साथ-साथ अपनी प्राकृतिक धरोहर को बचाए (sustainable urban development) रखना भी है। भले ही देश में जन्म दर घट रही है, लेकिन विदेश से आने वाले मज़दूरों और छात्रों के कारण आबादी लगातार बढ़ रही है। यहां की एक-तिहाई आबादी प्रवासी है। लगभग 80 प्रतिशत लोग सरकार द्वारा बनाए गए बहुमंज़िला मकानों में रहते हैं। 2025 तक करीब 1 लाख नए मकान बनाने की योजना है, जिनमें से कुछ वन्य क्षेत्रों (housing projects in forest areas) में बनेंगे।

तेज़ी से हो रहे विकास को लेकर पर्यावरणविदों में चिंता (environmental concerns Singapore) बढ़ रही है। सरकार भले ही एक करोड़ पेड़ लगाने और एक लाख कोरल ट्रांसप्लांट (one million trees plan, coral transplantation) करने जैसे दीर्घकालिक उपायों का वादा कर रही है, लेकिन आलोचकों का मानना है कि ये कोशिशें शायद काफी नहीं हैं। इस स्थिति में कई सवाल उठते हैं – इन परियोजनाओं के दौरान कितने पेड़ काटे जा रहे हैं? क्या सैकड़ों साल पुराने जंगल आधुनिक घरों के लिए खत्म किए जा रहे हैं? और क्या इतने बड़े पैमाने पर कोरल ट्रांसप्लांट करना वास्तव में मुमकिन है?

पर्यावरण से जुड़े कई लोग इस बात से भी नाराज़ हैं कि सरकार की योजना से जुड़ा डैटा आसानी से नहीं मिलता, जिससे आपसी सहयोग में बाधा (lack of environmental data transparency) आती है। भले ही एनपार्क्स कहता है कि ज़्यादातर योजनाएं साझेदारी से चलती हैं, लेकिन आंकड़े साझा न किए जाने को लेकर असहमति बनी हुई है। कई बार सरकार लुप्तप्राय प्रजातियों की जानकारी इसलिए नहीं देती कि कहीं उनका शिकार न होने लगे लेकिन पारदर्शिता (endangered species secrecy) की कमी लोगों के बीच अविश्वास पैदा करती है।

2024 में विशेषज्ञों और गैर-सरकारी संगठनों द्वारा मिलकर तैयार किए गए सिंगापुर टेरेस्ट्रियल कंज़र्वेशन प्लान (Singapore Terrestrial Conservation Plan) में सुझाव है कि पर्यावरण से जुड़ी योजनाओं में बेहतर संवाद और आम लोगों की अधिक भागीदारी (public participation in conservation) होनी चाहिए। लेकिन कुछ कार्यकर्ता अब भी संदेह में हैं। उनका कहना है कि जब तक किसी जंगल को काटे जाने की योजना की खबर आम जनता तक पहुंचती है, तब तक फैसला लिया जा चुका होता है।

इन चुनौतियों के बावजूद, शहरी हरियाली (urban nature Singapore global model) को लेकर सिंगापुर की कोशिशें दुनिया भर में सराही जाती हैं। यहां पेड़ों की छांव (ट्री-कैनपी) का घनत्व दुनिया में सबसे ज़्यादा (highest tree canopy density) है। कारण है कड़े नियम, जिनके तहत नई इमारतों में पर्यावरण के अनुकूल डिज़ाइन अनिवार्य हैं. जैसे हरित छतें और पेड़ों से सजे पैदल पुल।

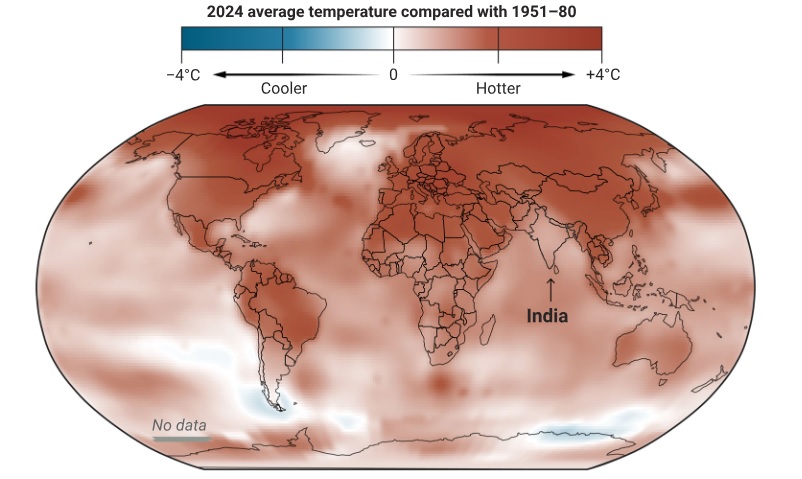

एक शानदार उदाहरण है बिशन-आंग मो किओ पार्क, जो न सिर्फ सैर-सपाटे के लिए मशहूर है, बल्कि जलवायु लाभ भी देता है। 62 हैक्टर में फैला यह पार्क आसपास की ऊंची इमारतों वाले इलाकों की तुलना में लगभग 3 डिग्री सेल्सियस ठंडा रहता है और लोगों को राहत पहुंचाता है। हरित क्षेत्र बारिश का पानी सोखने, शोर कम करने और मानसिक स्वास्थ्य (green spaces and mental health) को बेहतर बनाने में भी मदद करते हैं।

सिंगापुर की सरकार अपनी पर्यावरण नीति को ‘प्रकृति में बसा शहर’ (city in nature Singapore) कहती है। यह एक महत्वाकांक्षी सोच को ज़ाहिर करता है जिसमें शहर के हर पहलू में प्रकृति को शामिल करने की कोशिश है। इस घनी आबादी वाले शहर में प्रकृति को केवल बचाया नहीं गया है, बल्कि उसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बना दिया गया है। सिंगापुर का अनुभव दुनिया भर के शहरों के लिए एक मिसाल है: पर्यावरण संरक्षण का मतलब प्रगति को रोकना नहीं है (environment and progress coexistence) बल्कि इसके लिए समझदारी से फैसले लेने तथा खुली बातचीत और दूरदृष्टि की ज़रूरत होती है। उम्मीद है आगे भी सिंगापुर बाकी दुनिया के लिए मिसाल बना रहेगा। (स्रोत फीचर्स)

नोट: स्रोत में छपे लेखों के विचार लेखकों के हैं। एकलव्य का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।

Photo Credit : https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3d/Before_and_After_of_Bishan_Park.jpg/800px-Before_and_After_of_Bishan_Park.jpg