कोरोनावायरस को थामने के लिए विश्व भर के लगभग 4 अरब लोग तालाबंदी में हैं। इस विशाल संख्या को देखते हुए ग्रीनहाउस गैसों में कमी नगण्य जान पड़ रही है। यदि यह माना जाए कि सकल घरेलू उत्पाद और कार्बन डाईऑक्साइड उत्सर्जन के बीच समानुपाती सम्बंध है तो वर्तमान अति-भयानक आर्थिक गिरावट के रूबरू कार्बन डाईऑक्साइड के उत्सर्जन में जिस कमी का अनुमान लगाया जा रहा है वह कुछ नहीं है।

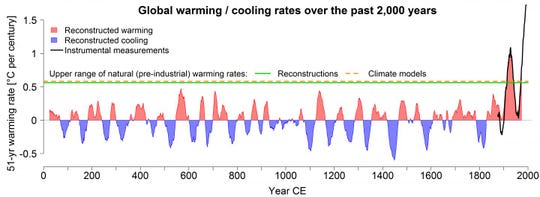

भविष्यवेत्ताओं अनुसार वर्ष 2020 में उत्सर्जन में 5 प्रतिशत से अधिक गिरावट की उम्मीद है लेकिन यह लक्ष्य से काफी कम है। वैज्ञानिकों का मत है कि आने वाले दशक में पृथ्वी के तापमान में वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने के लिए यह दर कम से कम 7.6 प्रतिशत वार्षिक की होनी चाहिए। तो यह सवाल स्वाभाविक है कि इतिहास की सबसे भयानक आर्थिक गिरावट के दौरान भी भविष्यवेत्ता कार्बन डाईऑक्साइड के स्तर में काफी गिरावट की भविष्यवाणी क्यों नहीं कर रहे हैं?

इसका उत्तर उत्सर्जन के पूर्वानुमान लगाने के तरीकों, हमारी ऊर्जा प्रणाली की संरचना और इस बात में निहित है कि कैसे यह महामारी अन्य मंदियों से अलग ढंग की आर्थिक गिरावट पैदा कर रही है।

कार्बन ब्राीफ नामक एक शोध समूह के अनुसार चीन में शुरुआती कामबंदी के 4 हफ्तों के दौरान कार्बन उत्सर्जन में 25 प्रतिशत की गिरावट आई थी लेकिन दोबारा से सामान्य जीवन शुरू होने पर यह उत्सर्जन फिर से शुरू हो गया। इसी तरह रोडियम नामक संस्था के मुताबिक अमेरिका में भी 15 मार्च से 14 अप्रैल 2020 के बीच पिछले वर्ष उसी अवधि की तुलना में उत्सर्जन में 15-20 प्रतिशत की कमी आई थी।

फिर भी वार्षिक अनुमानों में किसी बड़ी कटौती की उम्मीद व्यक्त नहीं की जा रही है। अधिकांश भविष्यवेत्ताओं का मानना है कि इस वर्ष के उत्तरार्ध में अर्थव्यवस्था में पुन: उछाल आएगा और उत्सर्जन बढ़ सकता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोश (आईएमएफ) ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में 3 प्रतिशत और अमेरिका के जीडीपी में 6 प्रतिशत की गिरावट की आशंका व्यक्त की है लेकिन उसके अनुसार भी 2020 की दूसरी छमाही में सुधार उम्मीद है।

हो सकता है कि यह आशावादी हो। अनुमान है कि दुनिया के कुछ हिस्सों में तालाबंदी 2020 में पूरे साल जारी रहेगी लेकिन कार्बन डाईऑक्साइड उत्सर्जन में मार्च-अप्रैल जैसी गिरावट शायद जारी न रहे।

ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट के अनुसार 2010 से 2018 के बीच वैश्विक उत्सर्जन में औसत 0.9 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि हुई। अमेरिका में, 2005 से अब तक, उत्सर्जन में 0.9 प्रतिशत वार्षिक की कमी हुई है और 2019 में तो 2.1 प्रतिशत की गिरावट दर्ज हुई। ऐसे में उत्सर्जन में 25 प्रतिशत की गिरावट के परिदृश्य में भी तीन-चौथाई वैश्विक कार्बन डाईऑक्साइड उत्सर्जन तो एक साल की तालाबंदी में भी जारी रहेगा।

रोडियम समूह के जलवायु और ऊर्जा अनुसंधान के प्रमुख ट्रेवर हाउसर इस तालाबंदी और आर्थिक मंदी के बीच अंतर स्पष्ट करते हैं। आम तौर पर आर्थिक मंदी में कार्बन डाईऑक्साइड उत्सर्जन में गिरावट मैन्यूफेक्चरिंग (विनिर्माण) और शिपिंग में गिरावट के कारण होती है। लेकिन वर्तमान में इसका विपरीत हुआ है। शिपिंग गतिविधियों में तो कोई कमी नहीं आई और विनिर्माण कार्य काफी धीमा होने में वक्त लगा। तालाबंदी के दौरान भी चीन में कई स्टील और कोयला संयंत्र कम स्तर पर जारी रहे।

उत्सर्जन में कमी विशेष तौर पर भूतल परिवहन में रिकॉर्ड गिरावट के कारण आ रही है। यू.के. के यातायात में 54 प्रतिशत, अमेरिका में 36 प्रतिशत और चीन में 19 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है। इसके साथ ही चीन में कोविड-19 के प्रथम 500 मामले सामने आने के बाद हवाई यात्रा में 40 प्रतिशत की गिरावट आई जबकि युरोप में 10 में से 9 उड़ानों को रोक दिया गया।

इसके परिणामस्वरूप जेट र्इंधन की मांग में 65 प्रतिशत की गिरावट आई। डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी स्टेटिस्टिक्स के अनुसार अमेरिका में 4 हफ़्तों में गैसोलीन की मांग में 41 प्रतिशत की गिरावट हुई। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के अनुसार अप्रैल माह में प्रतिदिन गैसोलीन की मांग में 1.1 करोड़ बैरल और मई में 1 करोड़ बैरल की कमी आएगी। फिर भी वैश्विक अर्थव्यवस्था काफी अधिक तेल का उपभोग कर रही है।

एजेंसी के अनुसार पूरे वि·ा में इस वर्ष की दूसरी तिमाही में 7.6 करोड़ बैरल प्रतिदिन का उपयोग किया जाएगा। गैसोलीन और जेट र्इंधन की मांग में कमी के बाद भी अमेरिका की तेल कंपनियों से पिछले 4 हफ्तों में 55 लाख बैरल तेल बाज़ार पहुंचाया गया। डीज़ल की मांग में भी कमी आई है लेकिन शिपिंग और मालवाहक जहाज़ों में उपयोग जारी रहने से केवल 7 प्रतिशत की गिरावट ही दर्ज की गई है। पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में भी प्रभाव एकरूप नहीं हैं। ऑटो विनिर्माण में उपयोग होने वाले प्लास्टिक में तो कमी आई है लेकिन खाद्य सामग्री की पैकेजिंग में इसका उपयोग जारी है। कुल मिलाकर एजेंसी का मानना है कि ईथेन और नेफ्था जैसे प्लास्टिक फीडस्टॉक की मांग साल के अंत तक कम हो जाएगी लेकिन गैसोलीन और डीज़ल के समान नहीं। .

ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट के अनुसार 2019 में उत्सर्जन 0.6 प्रतिशत बढ़कर कुल 36.8 गीगाटन हो गया है। कुल उत्सर्जन में परिवहन का हिस्सा लगभग 20 प्रतिशत था, जिसमें से आधा सड़क परिवहन का है। वैसे यह 20 प्रतिशत काफी बड़ी संख्या है लेकिन बाकी के 80 प्रतिशत में अभी भी कोई भारी कमी नहीं आई है। इससे पता चलता है कि तेल हमारी अर्थ व्यवस्था में किस कदर गूंथा हुआ है। सारी कारें खड़ी हो जाएं, फिर भी तेल की खपत होती रहेगी।

इस महामारी में बड़ी कमी मात्र परिवहन के क्षेत्र में आई है। कोयले के उपयोग में कमी तो आई है लेकिन दुनिया भर में बिजली उत्पादन इसी पर निर्भर करता है। वैश्विक कार्बन डाईऑक्साइड का 40 प्रतिशत उत्सर्जन कोयले से होता है जो किसी अन्य र्इंधन की तुलना में सबसे अधिक है। भारत में नेशनल ग्रिड संचालन के दैनिक आंकड़ों से पता चलता है कि अप्रैल में कोयला-आधारित बिजली उत्पादन प्रतिदिन 1.9 गिगावॉट-घंटे था जबकि 24 मार्च (जिस दिन लॉकडाउन शुरू हुआ) के दिन 2.3 गिगावॉट-घंटे था। तेल की तरह यह भी आर्थिक उत्पादन में केंद्रीय भूमिका निभाता है।

ब्रोकथ्रू इंस्टिट्यूट में जलवायु और उर्जा निदेशक ज़ेके हॉसफादर के अनुसार यह महामारी विश्व के विकासशील हिस्सों के लिए स्वच्छ उर्जा को सस्ती बनाने की आवश्यकता को रेखांकित करती है। अर्थव्यवस्था को कार्बन-मुक्त करने के लिए टेक्नॉलॉजी की आवश्यकता है। (स्रोत फीचर्स)

नोट: स्रोत में छपे लेखों के विचार लेखकों के हैं। एकलव्य का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।

Photo Credit : https://images.assettype.com/bloombergquint/2019-12/465baac6-fc1d-4c49-a46b-0505d08499f1/1.jpg