इस वर्ष का रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार तीन वैज्ञानिकों को मिला है। इन्होंने अणुओं के संश्लेषण के लिए जैव विकास के सिद्धांतों का उपयोग किया है और आश्चर्यजनक परिणाम हासिल किए हैं। इस तरह से निर्मित अणुओं के कई व्यावहारिक उपयोग भी सामने आए हैं।

पुरस्कार की आधी राशि कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी की फ्रांसेस अरनॉल्ड को दी जाएगी जबकि शेष आधी राशि मिसौरी विश्वविद्यालय के जॉर्ज स्मिथ और एम.आर.सी. लैबोरेटरी ऑफ मॉलीक्यूलर बायोलॉजी के ग्रेगरी विंटर के बीच बंटेगी।

अरनॉल्ड एक प्रोटीन इंजीनियर हैं। प्रोटीन वे अणु हैं जो जीवन की हर क्रिया के लिए उत्तरदायी होते हैं। एंज़ाइम भी प्रोटीन ही होते हैं और शरीर की विभिन्न रासायनिक क्रियाओं में उत्प्रेरक की भूमिका निभाते हैं। अरनॉल्ड नए–नए एंज़ाइम बनाना चाहती थीं जो नए किस्म की रासायनिक क्रियाओं को अंजाम दे सकें। इसके लिए पहले तो उन्होंने रासायनिक तर्क पर आधारित क्रमबद्ध तरीका अपनाया।

एंज़ाइम विशाल अणु होते हैं जो अमीनो अम्लों की शृंखला से बने होते हैं। तार्किक रूप से एंज़ाइम में एक–एक अमीनो अम्ल को बदलकर देखा जा सकता है कि इसका एंज़ाइम की क्रिया पर क्या असर होता है। किंतु यह पता करना मुश्किल होता है कि किसी एक अमीनो अम्ल को बदलने से या पूरे अणु के तह होने के बिंदु को एक जगह हटाकर दूसरी जगह कर देने का उसके कार्य पर क्या असर होगा। गौरतलब है कि एंज़ाइम की क्रिया काफी हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि उसका अणु सही जगहों पर मुड़कर तह बना ले। कुल मिलाकर एंज़ाइम बनाने की यह ‘तार्किक’ प्रक्रिया काफी लंबी और श्रमसाध्य होगी।

तो अरनॉल्ड ने जीव विज्ञान का रुख किया। सजीवों में लगातार परिवर्तन होते रहते हैं और नए–नए अणु बनते रहते हैं। जैव विकास की प्रक्रिया में यह साधारण बात है। और अणु बनाने की प्रक्रिया डीएनए के निर्देशन में चलती है। यदि डीएनए के कोड में कोई परिवर्तन हो जाए तो वह परिवर्तन उससे बनाए जाने वाले अणु में नज़र आता है। तो अरनॉल्ड जिस एंज़ाइम का अध्ययन करना चाहती थीं उसके जीन को उन्होंने एक बैक्टीरिया में रोप दिया। यह तो सर्वविदित है कि बैक्टीरिया काफी तेज़ी से विभाजन करते हैं। जब बैक्टीरिया का विभाजन होता है तो डीएनए की प्रतिलिपि बनाई जाती है और दोनों नई कोशिकाओं को एक–एक प्रतिलिपि मिल जाती है। प्रतिलिपि बनाने की इस प्रक्रिया में डीएनए में फेरबदल (उत्परिवर्तन) भी होते हैं। इस तरह से यदि आप किसी एंज़ाइम का जीन बैक्टीरिया के डीएनए में फिट कर दें तो वह उसकी प्रतिलिपि बनाएगा, और काफी संभावना है कि प्रतिलिपि बनाने की इस प्रक्रिया में जीन में परिवर्तन होंगे और फिर उसी के अनुरूप एंज़ाइम की रचना में भी परिवर्तन हो जाएंगे।

वास्तविक प्रयोग में अरनॉल्ड इस प्रक्रिया से बैक्टीरिया की तीसरी पीढ़ी में ऐसा एंज़ाइम प्राप्त कर पार्इं जो मूल एंज़ाइम से 200 गुना अधिक असरदार था। कई लोगों का ख्याल था कि यह विज्ञान नहीं बल्कि ताश के पत्ते फेंटने जैसी बाज़ीगरी है।

बहरहाल, इसी क्रम में अगला नवाचार विलियम स्टेमर की प्रयोगशाला में हुआ। स्टेमर ने डीएनए फेंटने नामक तकनीक का ही सहारा लिया। उन्होंने एक ही जीन के विभिन्न रूप लिए और उनके टुकड़ों को मिलाकर एक नया परिवर्तित रूप तैयार कर लिया। स्टेमर भी इस साल के नोबेल में शरीक होते किंतु यह पुरस्कार सिर्फ जीवित व्यक्तियों को दिया जाता है। स्टेमर का निधन 2013 में हो गया था।

अरनॉल्ड और स्टेमर की इन तकनीकों के इस्तेमाल से डिटरजेंट्स में दाग–धब्बे हटाने वाला एंज़ाइम जोड़ा गया है और जैव–र्इंधन के उत्पादन में भी इनके उपयोग की उम्मीद है।

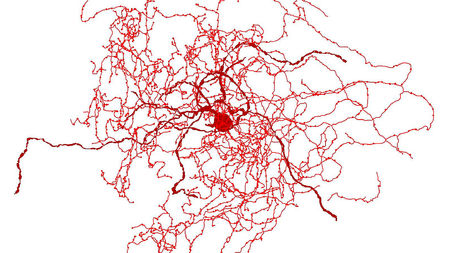

पुरस्कार का शेष आधा हिस्सा स्मिथ और विंटर को दिया गया है। उनका काम भी जैविक पदार्थों के संश्लेषण से जुड़ा है। 1980 के दशक में बैक्टीरिया–भक्षी वायरसों के उपयोग से किसी जीन का क्लोनिंग करना संभव हो गया था। जीन क्लोनिंग का मतलब है कि आप कोई जीन किसी बैक्टीरियाभक्षी के जीनोम में जोड़ दें और फिर उस वायरस को किसी बैक्टीरिया को संक्रमित करने दें। वायरस उस बैक्टीरिय़ा की पूरी मशीनरी पर कब्ज़ा कर लेगा और अपनी प्रतिलिपियां बनाएगा और साथ–साथ आपके द्वारा जोड़े गए जीन की भी प्रतिलिपियां बन जाएंगी। वायरस दरअसल एक डीएनए होता है जो एक प्रोटीन आवरण में लिपटा होता है।

स्मिथ का विचार था कि इस तरीके का उपयोग करते हुए हम किसी ज्ञात प्रोटीन के अज्ञात जीन का पता लगा सकते हैं। उस समय तक जीन्स के कई संग्रह उपलब्ध हो चुके थे जिनमें कई जीन्स के खंड रखे जाते थे। स्मिथ ने सोचा कि यदि आप इनमें से कुछ खंडों को जोड़कर एक जीन बना लें और फिर उसे वायरस के उस जीन के साथ जोड़ दें जो उसके आवरण का हिस्सा है तो उस अज्ञात जीन द्वारा बनाया जाने वाला प्रोटीन या प्रोटीन–खंड (पेप्टाइड) उस वायरस की प्रतिलिपियों के बाह्र आवरण पर प्रकट हो जाएगा।

इस तरह से करने पर वायरस की जो अगली पीढ़ी बनेगी उनकी सतह पर तमाम प्रोटीन नज़र आएंगे। स्मिथ का विचार था कि इनमें से ज्ञात प्रोटीन या पेप्टाइड वाले वायरस को अलग करने में एंटीबॉडी की मदद ली जा सकेगी।

एंटीबॉडी प्रतिरक्षा तंत्र द्वारा बनाए जाने वाले प्रोटीन होते हैं जो किसी विशिष्ट अणु से जुड़ जाते हैं। स्मिथ को लगा कि यदि आवरण पर विभिन्न प्रोटीन का प्रदर्शन करने वाले वायरसों को ज्ञात एंटीबॉडी के संपर्क में लाया जाएगा तो उससे सम्बंधित अणु प्रदर्शित करने वाला वायरस उससे जुड़ जाएगा। इस तरह से हमें पता चल जाएगा कि जो जीन–खंड जोड़ा गया था वह किस प्रोटीन का कोड था।

लेकिन स्मिथ सिर्फ विचार करके नहीं रुके। उन्होंने अपने विचार का प्रायोगिक प्रदर्शन भी करके दिखाया। उन्होंने एक बैक्टीरिया–भक्षी में एक ज्ञात प्रोटीन का जीन जोड़कर उसे बैक्टीरिया को संक्रमित करने दिया। जब वायरस की नई पीढ़ी तैयार हुए तो एंटीबॉडी की मदद से वे मनचाहे वायरस को अलग करने में सफल रहे। चूंकि जोड़े गए जीन का प्रोटीन वायरस के आवरण पर प्रकट (डिस्प्ले) होता है, इसलिए इस तकनीक को फेज–डिस्प्ले तकनीक कहा जाता है।

मगर स्मिथ के शोध को उसकी मंज़िल तक पहुंचाने का काम विंटर ने किया। स्मिथ के द्वारा विकसित तकनीक का उपयोग करने के तरीके विंटर ने विकसित किए। विंटर ने इस तकनीक का उपयोग करके ऐसी एंटीबॉडीज़ तैयार करने में सफलता प्राप्त की जिनका उपयोग मल्टीपल स्क्लेरोसिस तथा कैंसर जैसी बीमारियों में किया जा सकता है। पारंपरिक दवाइयां में तो कोशिकाओं के अंदर चल रही प्रक्रियाओं को बदलने के लिए छोटे–छोटे अणुओं का उपयोग किया जाता है। औषधि के रूप में एंटीबॉडी का उपयोग अधिकांश दवा निर्माताओं के सोच में नहीं था।

विंटर ने किया यह कि किसी एंटीबॉडी को बनाने वाला जीन बैक्टीरियाभक्षी वायरस के जीनोम में जोड़ दिया। जैसा कि हम देख ही चुके हैं, एंटीबॉडी भी प्रोटीन या पेप्टाइड ही होती हैं। इसके बाद बैक्टीरिया को अपने हाल पर छोड़ दिया गया। बैक्टीरिया ने उसे संक्रमित करने वाले वायरस की प्रतिलिपियां बनार्इं जिनकी सतह पर एंटीबॉडी डिस्प्ले हुई। इनमें से मनचाही एंटीबॉडी को अलग करने के लिए अन्य अणुओं की मदद ली गई जो किसी एंटीबॉडी विशेष से जुड़ते हों।

एक बार यह विधि प्रायोगिक रूप से सफल हो गई तो विंटर ने इसमें जैव विकास का आयाम जोड़ दिया। उन्होंने कई सारे बैक्टीरियाभक्षी वायरस तैयार किए जिनकी सतह पर अलग–अलग एंटीबॉडी उपस्थित थी। अब इनमें से उन वायरसों को अलग किया गया जो सही लक्ष्य से सबसे मज़बूती से जुड़ते थे। इसके बाद इन वायरसों को बैक्टीरिया को संक्रमित करके संख्यावृद्धि करने दिया गया और हर बार उनमें से सबसे सशक्त ढंग से लक्ष्य से जुड़ने वाले वायरसों को पृथक किया गया।

इस विधि से जो पहली एंटीबॉडी औषधि बनाई गई उसका नाम था एडेलिम्यूनैब। इसका उपयोग गठिया, सोरिएसिस और आंतों की शोथ के लिए किया जाता है। कुछ एंटीबॉडीज़ का इस्तेमाल कैंसर कोशिकाओं को मारने, ल्यूपस नामक आत्म–प्रतिरक्षा रोग की प्रगति को थामने तथा एंथ्रेक्स में किया जा रहा है। कई अन्य एंडीबॉडीज़ परीक्षण के चरण में हैं।

एक मायने में इन तीनों शोधकर्ताओं ने जैविक संश्लेषण की विधि में वैकासिक आयाम जोड़कर एक नया धरातल तैयार किया है। और नोबेल पुरस्कार उनके कार्य में अवधारणात्मक नवीनता तथा सादगी के परिणामस्वरूप दिया गया है।(स्रोत फीचर्स)

नोट: स्रोत में छपे लेखों के विचार लेखकों के हैं। एकलव्य का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।