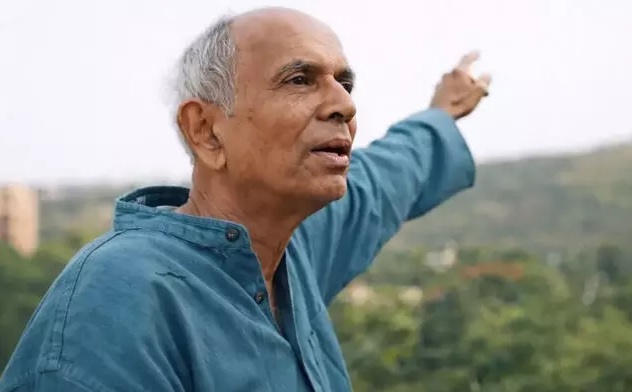

संकेत राउत

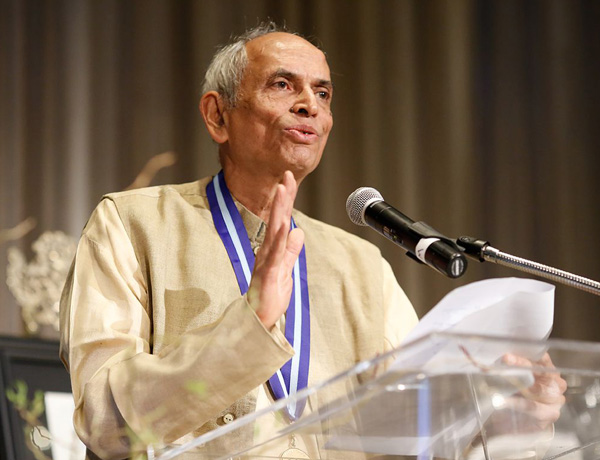

भारत के अग्रणी पर्यावरणविद डॉ. माधव गाडगिल (environmentalist Madhav Gadgil) का हाल ही में निधन हो गया। माधव गाडगिल के जाने से हमने एक ऐसा विचारक, लेखक और योद्धा खो दिया जो पर्यावरण संरक्षण और उस पर निर्भर जनजीवन, दोनों के बीच संतुलित समन्वय का पक्षधर था। वे उन दुर्लभ पर्यावरणविदों में से थे, जो प्रकृति के साथ-साथ आम इंसान से भी उतना ही प्रेम करते थे। प्राकृतिक संसाधनों के टिकाऊ उपयोग (sustainable use of natural resources) के सरल और व्यवहारिक उपाय सुझाकर लोगों का जीवन स्तर कैसे सुधारा जा सकता है, इस दिशा में उनकी जागरूकता और प्रयास उल्लेखनीय रहे हैं।

आज जब पर्यावरण संरक्षण के मोर्चे पर चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं, माधव गाडगिल को खोना एक बहुत बड़ी क्षति है।

प्रकृति प्रेम का पहला पाठ

माधवराव प्रख्यात नियोजन विशेषज्ञ धनंजयराव गाडगिल के पुत्र थे। उन्हें प्रकृति प्रेम के शुरुआती पाठ अपने पिता से ही मिले। धनंजयराव को पक्षी निरीक्षण (bird watching) का शौक था और वे प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालीम अली (Salim Ali) के मित्र थे। बर्ड वॉचिंग के दौरान माधव गाडगिल अपने पिता के साथ जंगलों और घाटियों की सैर किया करते थे। इसी घुमक्कड़ प्रवृत्ति ने उनके मन में प्रकृति प्रेम के बीज बोए और उन्होंने जंगलों में घूमकर अध्ययन करने वाला जीवविज्ञानी बनने का निर्णय लिया।

प्रयोगशाला के बाहर भी

माधव गाडगिल की उच्च शिक्षा हारवर्ड विश्वविद्यालय (Harvard University) में हुई। भारत लौटने के बाद, दिसंबर 1971 में उन्होंने ‘देवराइयों’ (sacred groves) का अध्ययन करना शुरू किया। देवराई वन के वे हिस्से या प्राकृतिक वनस्पतियों के वे क्षेत्र होते हैं, जिन्हें स्थानीय या अन्य समुदायों द्वारा किसी देवी-देवता या आध्यात्मिक शक्ति को समर्पित किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं के कारण इन क्षेत्रों में मानवीय हस्तक्षेप (जैसे पेड़ काटना, शिकार करना या खेती करना) पूरी तरह वर्जित होता है। इस तरह देवराई में प्रकृति को पनपने का मौका बनता है।

चूंकि माधव गाडगिल को जंगलों में भटकने का शौक था, इसलिए उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से देवराइयों में जाकर उनका वैज्ञानिक अध्ययन किया। एक वैज्ञानिक के रूप में वे कभी भी केवल प्रयोगशाला तक सीमित नहीं रहे; उन्होंने प्रकृति की खुली प्रयोगशाला में दुनिया भर की यात्रा की। इस यात्रा के दौरान उन्होंने बच्चों से लेकर बुज़ुर्गों तक, हर किसी से खुलकर संवाद किया और उनकी परंपराओं व पर्यावरण के प्रति उनके ज्ञान (traditional ecological knowledge) को समझा। यही कारण है कि समाज और गाडगिल को अलग करना असंभव है। डॉ. जयराम रमेश द्वारा उन्हें लोगों का ‘वैज्ञानिक’ (People’s Scientist) कहना अत्यंत सटीक जान पड़ता है।

लेखन और सामाजिक जागरूकता

देवराइयों के अध्ययन पर आधारित माधव गाडगिल का एक लेख प्रकाशित हुआ था, जो आम जनता के लिए उनका पहला लेख था। यहीं से उनकी निरंतर लेखन यात्रा शुरू हुई। विभिन्न समाचार पत्रों, साप्ताहिकों और पत्रिकाओं में उनके अनेक लेख प्रकाशित हुए। कठिन वैज्ञानिक अवधारणाओं को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाने वाले माधव गाडगिल ने अपनी लेखनी से सामाजिक चेतना (public awareness) भी जाग्रत की। प्रसिद्ध इतिहासकार रामचंद्र गुहा (Ramachandra Guha) के साथ उनकी पुस्तक This Fissured Land का कई भाषाओं में अनुवाद हुआ है और कई विश्वविद्यालयों में इसे पाठ्यपुस्तक के रूप में पढ़ाया जाता है। Ecology and Equity, उत्क्रांति – एक महानाट्य, निसर्गाने दिला आनंदकंद, जीवन की बहार और बच्चों के लिए लिखी गई गोडतोंड्या मुचकुंद उनकी अन्य प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। सह्याचला आणि मी: एक प्रेम कहाणी उनकी आत्मकथा है।

माधव गाडगिल ने कई सरकारी समितियों में काम किया। 1975 से 1980 के बीच वे कर्नाटक राज्य वन्यजीव बोर्ड के सदस्य थे। उन्होंने प्रधानमंत्री की सलाहकार समिति (Prime Minister’s advisory committee) के सदस्य के रूप में भी कार्य किया। पश्चिमी घाट, जहां उनका बचपन गुज़रा था, उसके सतत विकास कार्यक्रम में गाडगिल जी का योगदान अतुलनीय है। उन्होंने स्थानीय लोगों और शासकों का ध्यान वहां के महत्वपूर्ण मुद्दों की ओर आकर्षित किया। आगे चलकर उनकी ‘वेस्टर्न घाट इकॉलॉजिकल एक्सपर्ट पैनल’ (WGEEP) की रिपोर्ट बहुत चर्चित रही। हालांकि, स्थानीय लोगों की इच्छाओं और अपेक्षाओं को जानकर तैयार की गई इस रिपोर्ट को नज़रअंदाज़ कर दिया गया।

पीपुल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर

जैव विविधता अधिनियम (Biological Diversity Act) का मसौदा तैयार करने वाली समिति में रहते हुए, माधव गाडगिल ने ‘पीपुल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर’ (People’s Biodiversity Register – PBR) बनाने का विचार रखा, जिसे बाद में कानून में शामिल किया गया। यह रजिस्टर स्थानीय लोगों के लिए अपने क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधनों और पारंपरिक ज्ञान के दस्तावेजीकरण का एक महत्वपूर्ण कानूनी साधन है। इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि यह ज्ञान या इन संसाधनों के आर्थिक लाभ स्थानीय जनता तक पहुंचें और साथ ही वे संसाधन अक्षुण्ण भी बने रहें। कुदरती संसाधन पर लोगों के स्वामित्व को वे असली लोकतंत्र (grassroots democracy) का रूप मानते थे।

पर्यावरण बनाम विकास (environment vs development)

माधव गाडगिल की कार्यशैली सीधे लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याओं को समझने की थी। वे वैज्ञानिक तथ्यों को प्रत्यक्ष अनुभव से जोड़ते थे और बिना किसी संकोच के वास्तविकता को सामने रखते थे। चाहे वह वन्यजीव संरक्षण में पश्चिमी देशों का पाखंड हो, या सरकारी संस्थाओं, एनजीओ और वन विभाग की कार्यप्रणाली, वे निर्भीक होकर आलोचना करते थे।

भारत में शहरी और ग्रामीण आबादी के बीच की बढ़ती खाई को उन्होंने नज़रंदाज़ नहीं किया। इसे उदाहरण के ज़रिए समझना हो तो इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बात हो सकती है। शहर में प्रदूषण मुक्त इलेक्ट्रिक कारों के लिए जो कोयला जलाकर बिजली बनाई जाती है, उसका कष्ट ताप बिजली घरों के पास रहने वाले ग्रामीणों को भुगतना पड़ता है। और यदि उन्हें कोयला खदानों के कारण विस्थापित होना पड़े तो उन्हें ‘इकॉलॉजिकल रिफ्यूजी’ (पारिस्थितिक शरणार्थी) कहा जाता है। प्रदूषण मुक्त शहर के लिए यह बड़ी कीमत ग्रामीण लोग चुकाते हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि शहर के लोग इस तरफ ध्यान नहीं देते। माधव गाडगिल जी ऐसे कई विस्थापित समूहों से वाकिफ थे और उनके हक में लिखते थे।

जब तेंदुए जंगल छोड़कर गांवों में घुसने लगते हैं, तब इसका दोष ग्रामीणों पर यह कहकर मढ़ा जा सकता है कि वे खेती के लिए जंगल काटते हैं। उसी समय, शहरी लोगों को सुख-सुविधाएं प्रदान करने के लिए होने वाले वन्य संसाधनों के विनाश के बारे में शहरी लोग खुद अनभिज्ञ रहते हैं। जिन लोगों ने तेंदुए के हमले में अपने परिवार के किसी सदस्य को खो दिया है या जिनके खेतों का नुकसान हुआ है, वे लोग जब तेंदुए को मारने की मांग करते हैं, तब इस हमले की आंच से दूर रहने वाले लोग उन्हें ‘पर्यावरण द्रोही’ करार देते हैं। और इसी आधार पर, माधव गाडगिल के इस बयान पर भी आपत्ति जताई जा सकती है कि ‘तेंदुओं का शिकार करना चाहिए’।

लेकिन सही परिस्थिति में माधव जी ने पर्यावरण के मुद्दे पर लोगों के साथ खड़ा रहना पसंद किया। उनका यह विश्वास था कि लोग अक्सर प्रकृति बचाने के पक्ष मे होते हैं। वे ‘पर्यावरण बनाम विकास’ के विरोधाभास को भी भ्रामक मानते थे। उनका विश्वास था कि विज्ञान का सहारा लेकर, प्रकृति (science-based development) के अनुरूप और लोगों के सहयोग से ही वास्तविक विकास संभव है।

सम्मान और विरासत

वर्ष 2015 में उन्हें प्रकृति संरक्षण और मानवीय विकास के समन्वय के लिए ‘टायलर पुरस्कार’ (Tyler Prize for Environmental Achievement) प्रदान किया गया। उन्हें शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार (Shanti Swarup Bhatnagar Award) और पद्म भूषण (Padma Bhushan) से भी सम्मानित किया गया। संयुक्त राष्ट्र ने उन्हें पर्यावरण क्षेत्र के सर्वोच्च सम्मान ‘चैंपियंस ऑफ दी अर्थ’ (Champions of the Earth Award) से नवाज़ा। वे सच में पर्यावरण क्षेत्र के चैंपियन थे। माधव गाडगिल का कार्य पर्यावरण शोधकर्ताओं, कार्यकर्ताओं और विद्यार्थियों के लिए हमेशा प्रेरणादायी रहेगा। (स्रोत फीचर्स)

नोट: स्रोत में छपे लेखों के विचार लेखकों के हैं। एकलव्य का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।

Photo Credit : https://www.lhrgroup.in/wp-content/uploads/2021/02/madhav.jpg