भारत का शीतलता प्लान एक सकारात्मक कदम है किंतु इसे कारगर बनाने के लिए काफी काम करने की ज़रूरत है।

पिछली एक सदी में भारत 1 डिग्री सेल्सियस गर्म हुआ है और इसमें भी गर्मी बढ़ने की रफ्तार पिछले दो दशकों में सबसे तेज़ रही है। अध्ययन दर्शाते हैं कि भविष्य में इंतहाई ग्रीष्म लहरों की आवृत्ति में कई गुना की वृद्धि होगी। ग्रीष्म-आधारित मौतों पर गंभीरता से ध्यान देने की ज़रूरत है। शहरीकरण की वजह से गर्मी का असर और भी बुरा हो जाता है क्योंकि इमारतों, सड़कों और प्रदूषण की वजह से गर्मी कैद हो जाती है। इसके अलावा, गर्मी भोजन, दवाइयों और टीकों को बरबाद करती है क्योंकि इनका प्रभावी जीवनकाल गर्मी के कारण सिकुड़ जाता है।

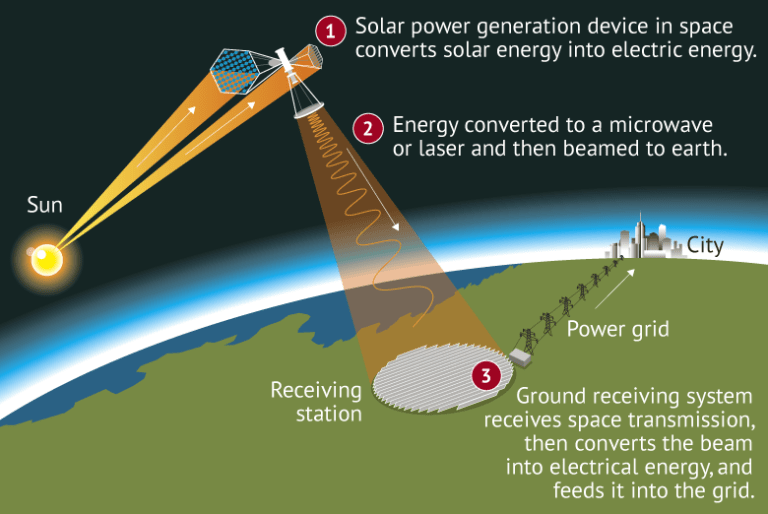

इस मामले में भारत दोहरी चुनौती का सामना कर रहा है। एक ओर तो देश को यह सुनिश्चित करना होगा कि जोखिम से घिरे व्यक्तियों को ऐसे साधन किफायती ढंग से और पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हों जो उन्हें गर्मी से राहत प्रदान करें। दूसरी ओर, यह भी सुनिश्चित करना होगा कि मशीनीकृत शीतलन उपकरणों और प्रक्रियाओं में जो ऊर्जा व रेफ्रिजरेंट रसायन इस्तेमाल होते हैं उनकी वजह से नुकसान कम से कम हो।

इस चुनौती से निपटने के लिए पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने हाल ही में इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान (ICAP) का मसौदा जारी किया है। प्लान में अनुमान लगाया गया है कि 2017-18 के मुकाबले 2037-38 तक देश में कूलिंग की मांग आठ गुना बढ़ जाएगी। प्लान में 2037-38 तक कूलिंग मांग में अनुमानित वृद्धि को 20-25 प्रतिशत कम करने के लिए लघु, मध्यम व दीर्घ अवधि के लिए सिफारिशों की सूची भी शामिल की गई है। इन सिफारिशों का प्रमुख लक्ष्य ‘समाज के लिए पर्यावरणीय तथा सामाजिक-आर्थिक लाभ सुरक्षित रखते हुए सबके लिए शीतलन व उष्मीय सहूलियत प्रदान करना है।’ यह योजना मंत्रालय की वेबसाइट पर लोगों की टिप्पणियों के लिए उपलब्ध है। यह प्लान घोषित लक्ष्य की ओर एक सकारात्मक कदम है किंतु इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए अभी काफी काम करना होगा।

सबसे पहले, रणनीति के स्तर पर, प्लान में 2037-38 तक रेफ्रिजरेंट रसायनों की मांग में 20-25 प्रतिशत कमी लाने, कूलिंग के लिए ऊर्जा की ज़रूरत में 25-40 प्रतिशत की कमी लाने वगैरह के लिए समय सीमाओं सहित लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। अलबत्ता, प्लान में इन लक्ष्यों की दिशा में प्रगति को आंकने के लिए निगरानी व सत्यापन की ज़रूरत को कम करके आंका गया है। इसके अंतर्गत भविष्य में कूलिंग, ऊर्जा तथा रेफ्रिजरेंट रसायनों की मांग में कमी की गणना करने के लिए विधियां निर्र्धारित की जा सकती हैं और यह भी स्पष्ट किया जा सकता है कि मांग में कमी के सत्यापन के लिए समय-समय पर किस तरह के आंकड़े एकत्रित करने होंगे। योजना में उसके घोषित उद्देश्यों के विभिन्न पहलुओं पर बराबर ज़ोर दिए जाने की आवश्यकता है।

हाल की एक वैश्विक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की सबसे अधिक आबादी कूलिंग सम्बंधी जोखिम का सामना कर रही है। ICAP में शहर व गांव दोनों जगह के सबसे जोखिमग्रस्त लोगों को किफायती व पर्याप्त कूलिंग साधन मुहैया कराने के लिए बहुत कम हस्तक्षेपों की सिफारिश की गई है। प्लान की सिफारिशों में कई सारे नीतिगत व नियामक हस्तक्षेप सुझाए गए हैं किंतु उन्हें क्रियांवित करने के लिए ज़रूरी संसाधनों को मात्रात्मक रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्लान की सफलता के लिए ज़रूरी है कि वित्तीय खाई को पहचाना जाए और उसकी पूर्ति की योजना बनाई जाए।

दूसरा, कामकाजी स्तर पर, प्लान में विभिन्न वर्तमान नीतियों से सीखे गए सबकों को शामिल करके सिफारिशों को सशक्त बनाया जा सकता है। मसलन, इस प्लान की एक सिफारिश है कि छत के पंखों के लिए एक अनिवार्य मानक व लेबलिंग कार्यक्रम होना चाहिए और एयर कंडीशनर्स तथा रेफ्रिजरेटर्स के लिए कार्य कुशलता के मानक उच्चतर स्तर के बनाए जाने चाहिए। इस कार्यक्रम के तहत 1-स्टार (सबसे कम कार्यकुशल) से लेकर 5-स्टार (सर्वाधिक कार्यकुशल) तक की रेटिंग होती है। ऊर्जा-दक्षता के प्रति जागरूकता बढ़ाने में यह कार्यक्रम सफल रहा है किंतु इसकी सीमाएं भी हैं। छत के पंखों के मामले में कुल निर्मित पंखों में से मात्र 10 प्रतिशत पर स्टार लेबल होते हैं। अधिकांश निर्माताओं ने 2010 के बाद से दक्षता मानक को बेहतर बनाने का विरोध किया है। हालांकि ये मानक हर 2-3 साल में अधुनातन किए जाते हैं किंतु यह प्रक्रिया कमोबेश अनुपयोगी ही रही है। दूसरी ओर, रेफ्रिजरेटर्स के मामले में, मानक नियमित रूप से अधुनातन किए गए हैं। आज ये मानक दुनिया के सर्वश्रेष्ठ मानकों में से हैं। इस मामले में निर्माताओं ने इसका जवाब कम स्टार रेटिंग वाले मॉडल्स बेचकर दिया है। वर्ष 2017-18 में निर्मित कुल 25 लाख उपकरणों में से मात्र 2000 ही 5-स्टार रेटिंग वाले थे। लिहाज़ा, प्लान की सिफारिशों के क्रियांवयन को ठोस रूप देना होगा ताकि ऐसे लक्ष्यों की व्यावहारिक धरातल पर पूर्ति की जा सके।

तीसरा, प्लान में लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु मुख्य रूप से टेक्नॉलॉजी, नियमन और प्रलोभन-प्रोत्साहन स्कीमों पर ध्यान दिया गया है। कूलिंग की चुनौती का एक निर्णायक आयाम मानव व्यवहार है, जिसे प्लान में अनदेखा किया गया है। उदाहरण के लिए, मानव व्यवहार को समझने से एयर कंडीशंड जगहों के लिए थोड़ा ऊंचा डिफॉल्ट तापमान निर्धारित करने में मदद मिलेगी। यह एक ऐसा तापमान होगा जिस पर लोग सुकून महसूस करेंगे। इससे बिजली के उपयोग में काफी बचत की जा सकेगी। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी द्वारा जारी किए गए ताज़ा दिशानिर्देश इसी बात का अनुमोदन करते हैं। साथ ही मानव व्यवहार को समझकर यह जानने में भी मदद मिलेगी कि यदि ऊर्जा-दक्षता बढ़ाकर एयर कंडीशनिंग संयंत्रों को चलाना सस्ता हो जाता है, तो क्या लोग उन्हें ज़्यादा देर तक चलाने लगेंगे? इसे रिबाउंडिंग प्रभाव कहते हैं और इसकी वजह से ऊर्जा दक्षता बढ़ाने से अर्जित लाभ काफी हद तक निरस्त हो जाते हैं।

अंत में, अध्ययनों ने यह भी दर्शाया है कि खरीदार के व्यवहार में छोटे-छोटे किंतु उपयुक्त बदलाव करने से लागत और उपभोक्ता द्वारा खरीदी के निर्णय पर काफी प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए, जब उपभोक्ता के सामने विकल्पों की सूची रखी जाती है तो वे प्राय: समझौता करके मध्यम विकल्प को चुनने की प्रवृत्ति दर्शाते हैं। क्या इसका परिणाम यह होता है कि उपभोक्ता 3-स्टार रेटिंग वाला विकल्प चुनेंगे और क्या इससे निपटने के लिए मात्र 4 व 5-रेटिंग वाले विकल्प पेश करना ठीक रहेगा? इस तरह के सवालों के जवाब से कम लागत हस्तक्षेपों को इस तरह से विकसित करने में मदद मिलेगी ताकि उनसे अधिकतम लाभ मिल सके।

कूलिंग एक्शन प्लान भारत के सामने उपस्थित एक गंभीर समस्या से निपटने का अच्छा अवसर प्रदान करता है। एक समग्र व संतुलित नज़रिया और साथ में रणनीतिक प्राथमिकताओं का निर्धारण तथा उन्हें संदर्भ-अनुकूल बनाना भारत की कूलिंग चुनौती का सामना करने की कुंजी हो सकती है। (स्रोत फीचर्स)

नोट: स्रोत में छपे लेखों के विचार लेखकों के हैं। एकलव्य का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।

Photo Credit : www.moef.gov.in/sites/default/files/imagecache/media_slider_image/media_gallery/7_3.jpg