हर साल डे-लाइट सेविंग टाइम प्रथा के चलते मार्च में अमेरिका में घड़ियां एक घंटा आगे बढ़ाई जाती हैं (daylight saving time USA)। संयुक्त राज्य अमेरिका में डे-लाइट सेविंग टाइम सबसे पहले 1918 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अपनाया गया था। उद्देश्य था ऊर्जा की बचत (energy saving policy) और दिन की रोशनी का अधिकाधिक उपयोग करना। गर्मी और वसंत ऋतु में घड़ियां आगे बढ़ाकर लोग प्राकृतिक रोशनी का अधिक उपयोग कर सकते थे और बिजली की खपत कम की जा सकती थी।

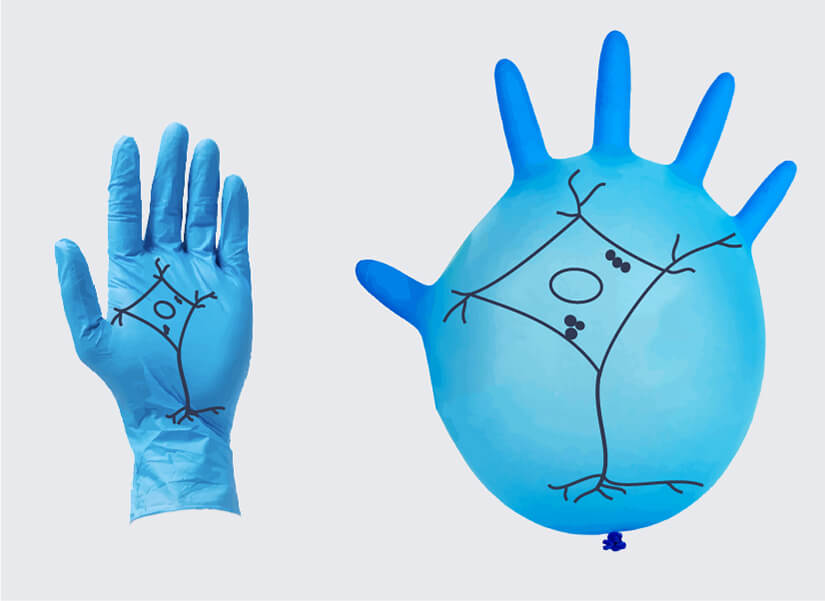

लेकिन देखा गया है कि घड़ियां आगे बढ़ने पर लाखों लोग थकान और नींद की कमी से जूझते हैं (sleep disruption, DST)। नींद में एक घंटे की कमी कोई छोटी समस्या नहीं है – यह स्वास्थ्य पर गंभीर असर (health effects of DST) डाल सकती है। 54 प्रतिशत अमरीकियों का मत है कि डे-लाइट सेविंग टाइम (DST) को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाए (End DST USA)।

इसके दो विकल्प हैं: DST को पूरे साल लागू रखा जाए। या स्थायी मानक समय – पूरे साल वही समय रखना जो प्राकृतिक दिन की रोशनी के अनुसार हो (permanent standard time)।

कई स्वास्थ्य विशेषज्ञ स्थायी DST का विरोध करते हैं। उनका कहना है कि देर रात तक रोशनी और अंधेरी सुबह जैविक लय (circadian rhythm disruption) को प्रभावित कर सकती है। इसकी बजाय, आधे से अधिक अमरीकियों और कई वैज्ञानिक संगठनों का मानना है कि स्थायी मानक समय अधिक स्वस्थ विकल्प होगा (healthier time choice)। रॉयल सोसाइटी ओपन साइंस में प्रकाशित एक अध्ययन DST समाप्त करने के विचार को चुनौती देता है।

सेविले विश्वविद्यालय की भौतिक विज्ञानी जोस मारिया मार्टिन-ओलाला का मानना है कि DST सिर्फ ऊर्जा की बचत से कहीं अधिक है (social impact of DST)। उनके अनुसार घड़ी में मौसमी बदलाव से आधुनिक समाजों को काम के निर्धारित समय और प्राकृतिक दिन के बदलाव के बीच सामंजस्य बैठाने में मदद मिलती है। लेकिन आजकल की भागमभाग वाली दिनचर्या मौसमी बदलावों की अनदेखी करती है। ऐसे में DST हमें सर्दियों में काम और स्कूल बहुत जल्दी शुरू करने और गर्मियों में बहुत देर से शुरू करने से रोकता है, खासकर उन क्षेत्रों में जो भूमध्य रेखा से दूर हैं (day length variation), जहां दिन की अवधि में बड़े बदलाव होते हैं।

इन तर्कों के बावजूद, चिकित्सा विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि DST हमारी जैविक घड़ी को प्रभावित करता है। पिट्सबर्ग विश्वविद्यालय की न्यूरोलॉजिस्ट जोआना फोंग-इसरियावोंगसे का कहना है कि सुबह की धूप (morning sunlight benefits) मेलाटोनिन स्तर को नियंत्रित करने और लोगों को सतर्क रखने के लिए महत्वपूर्ण है (melatonin regulation)। अध्ययनों में DST से जुड़े कुछ गंभीर स्वास्थ्य जोखिमों की पहचान की गई है; जैसे, दिल का दौरा और स्ट्रोक के मामलों में वृद्धि (heart attach risks); उनींदेपन के कारण कार दुर्घटनाओं में वृद्धि (car accidents due to DST), कार्यस्थल दुर्घटनाओं में वृद्धि; सालाना स्वास्थ्य सेवा खर्च में वृद्धि और उत्पादकता में क्षति।

अमेरिकन एकेडमी ऑफ स्लीप मेडिसिन (American academy of sleep medicine) और अन्य चिकित्सा संगठनों ने स्थायी मानक समय का समर्थन किया है, जो मानव जैविकी के अनुसार बेहतर है।

सभी वैज्ञानिक इस पर सहमत नहीं हैं। कुछ शोधकर्ता मानते हैं कि DST के नकारात्मक प्रभावों (DST criticism) को बढ़ा-चढ़ा कर बताया गया है। नींद में विघ्न डालने के लिए अकेला DST ज़िम्मेदार नहीं है; आधुनिक इनडोर जीवनशैली (indoor lifestyle sleep impact), कृत्रिम रोशनी, और देर रात तक स्क्रीन का उपयोग नींद को कहीं अधिक प्रभावित करते हैं।

बहरहाल, अधिकांश स्वास्थ्य विशेषज्ञ मानते हैं कि स्थायी मानक समय सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छा विकल्प (public health policy) है।

बहरहाल, फैसला चाहे जो हो, यह बहस इस दृष्टि से वैश्विक महत्व की है कि हम समय का प्रबंधन कैसे करते हैं, यह हमारे दैनिक क्रियाकलापों के साथ-साथ हमारे स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है (global time management debate)। (स्रोत फीचर्स)

नोट: स्रोत में छपे लेखों के विचार लेखकों के हैं। एकलव्य का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।

Photo Credit : https://www.science.org/do/10.1126/science.z0vspqy/full/_20250318_on_daylightsavings-1742829506453.jpg