भारत में बड़ी संख्या में लोग अधेड़ उम्र से ही घुटने के दर्द (Knee Pain) जैसी समस्याओं से जूझते हैं। कुछ मामलों में तो लोग ठीक से चल भी नहीं पाते या चलते-चलते अक्सर गिर जाते हैं। दरअसल, यह अस्थिछिद्रता (Osteoporosis) नामक स्थिति है जिसमें हड्डियों का घनत्व (Bone Density) कम हो जाता है और वे भुरभरी हो जाती हैं। हल्की-सी टक्कर से उनके टूटने की संभावना बढ़ जाती है। एक बड़ी समस्या यह है कि इस स्थिति पर तब तक किसी का ध्यान नहीं जाता जब तक कोई गंभीर चोट न लग जाए। यह दुनिया भर में 50 से ज़्यादा उम्र की लगभग एक तिहाई महिलाओं और 20 प्रतिशत पुरुषों को प्रभावित करती है। संभव है कि भारत के तकरीबन 6 करोड़ लोग अस्थिछिद्रता से पीड़ित हैं, लेकिन इसके सटीक आंकड़े जुटाना काफी मुश्किल है।

अस्थिछिद्रता के कई कारण होते हैं – जैसे हार्मोनल परिवर्तन (Hormonal Changes), व्यायाम की कमी (Lack of Exercise), मादक पदार्थों का सेवन (Substance Abuse) और धूम्रपान (Smoking)। लेकिन भारत में एक और कारक इसमें योगदान दे रहा है: वायु प्रदूषण (Air Pollution)।

अध्ययनों से पता चलता है कि उच्च प्रदूषण स्तर (High Pollution Levels) वाले क्षेत्रों में अस्थिछिद्रता का प्रकोप अधिक है। भारतीय शहर और गांव अपनी प्रदूषित हवा (Polluted Air) के लिए कुख्यात हैं, इसलिए शोधकर्ता धुंध (Smog) और भंगुर हड्डियों (Brittle Bones) के बीच जैविक सम्बंधों की जांच कर रहे हैं।

ऑस्टियोपोरोसिस (Osteoporosis) शब्द 1830 के दशक में फ्रांसीसी रोगविज्ञानी जीन लोबस्टीन ने दिया था। तब से, वैज्ञानिकों ने हड्डियों की क्षति (Bone Damage) की प्रक्रिया और कई जोखिम कारकों (Risk Factors) की पहचान की है। 2007 में, नॉर्वे में किए गए एक अध्ययन ने पहली बार वायु प्रदूषण और हड्डियों के घनत्व में कमी (Bone Density Loss) के बीच सम्बंध का संकेत दिया था। इसके बाद विभिन्न देशों में किए गए शोध ने भी इस सम्बंध को प्रमाणित किया है।

2017 में इकान स्कूल ऑफ मेडिसिन के डिडियर प्राडा और उनकी टीम ने उत्तर-पूर्वी यूएस के 65 वर्ष से अधिक उम्र के 92 लाख व्यक्तियों के डैटा विश्लेषण में पाया कि महीन कण पदार्थ (PM 2.5) और ब्लैक कार्बन के अधिक संपर्क (Exposure to Black Carbon) में रहने से हड्डियों के फ्रैक्चर (Bone Fractures) और अस्थिछिद्रता की दर में वृद्धि हुई। इसके बाद 2020 में किए गए शोध ने रजोनिवृत्त महिलाओं (Postmenopausal Women) में अस्थिछिद्रता के कारकों की फेहरिस्त में एक अन्य प्रमुख प्रदूषक, नाइट्रोजन ऑक्साइड (Nitrogen Oxides), को जोड़ा।

यूके में, लगभग साढ़े चार लाख लोगों के आंकड़ों के विश्लेषण से पता चला कि अधिक प्रदूषित क्षेत्रों में रहने वालों में फ्रैक्चर का जोखिम (Fracture Risk) 15 प्रतिशत अधिक था। इसी तरह, दक्षिण भारत के एक अध्ययन में पाया गया कि अधिक प्रदूषित गांवों (Polluted Villages) के निवासियों की हड्डियों में खनिज और हड्डियों का घनत्व काफी कम था।

चीन में भी वायु प्रदूषण (Air Pollution in China) और अस्थिछिद्रता के बीच सम्बंध देखा गया है। शैंडोंग प्रांत में किए गए एक अध्ययन से पता चला है कि थोड़े समय के लिए भी यातायात से सम्बंधित प्रदूषकों (Traffic-Related Pollutants) के संपर्क में आने से अस्थिछिद्रता जनित फ्रैक्चर (Osteoporosis-Induced Fractures) का खतरा बढ़ता है। एक अन्य अध्ययन का निष्कर्ष है कि ग्रामीण निवासियों को भी इसी तरह के जोखिमों का सामना करना पड़ता है।

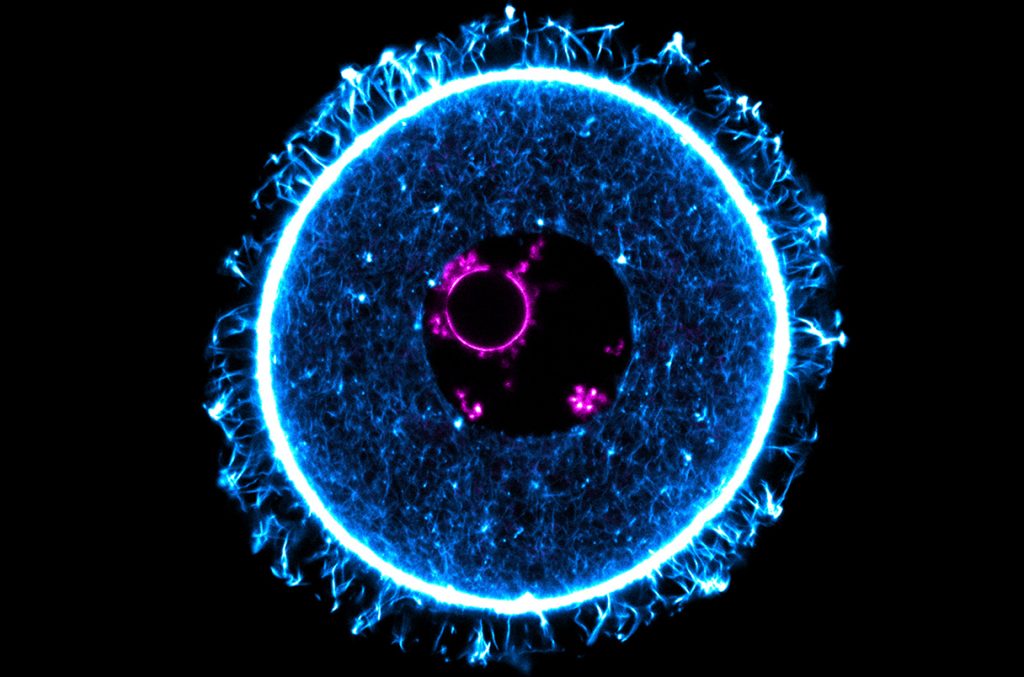

फिलहाल, शोधकर्ता यह समझने का प्रयास कर रहे हैं कि प्रदूषक किस तरह से हड्डियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसमें एक प्रत्यक्ष कारक ज़मीन के निकट पाई जाने वाली ओज़ोन (Ground-Level Ozone) है, जो प्रदूषण के कारण पैदा होती है। यह विटामिन डी (Vitamin D) के उत्पादन के लिए आवश्यक पराबैंगनी प्रकाश को कम कर सकती है, जो हड्डियों के विकास (Bone Development) के लिए आवश्यक है। कोशिकीय स्तर पर, प्रदूषक से मुक्त मूलक (Free Radicals) बनते हैं जो डीएनए और प्रोटीन को नुकसान पहुंचाते हैं, सूजन (Inflammation) को बढ़ाते हैं और अस्थि ऊतकों के नवीनीकरण (Bone Tissue Renewal) में बाधा डालते हैं।

ये निष्कर्ष भारत के लिए महत्वपूर्ण हैं, जहां 1998 से 2021 तक कणीय वायु प्रदूषण (Particulate Air Pollution) लगभग 68 प्रतिशत बढ़ा है। जीवाश्म ईंधन (Fossil Fuels) और कृषि अवशेषों (Agricultural Residue Burning) को जलाने के साथ-साथ चूल्हों पर खाना पकाने से समस्या बढ़ जाती है। आज भी कई भारतीय महिलाएं पारंपरिक चूल्हे (Traditional Stove Cooking) पर खाना बनाती हैं, जिससे उनकी हड्डियों की हालत खस्ता हो सकती है।

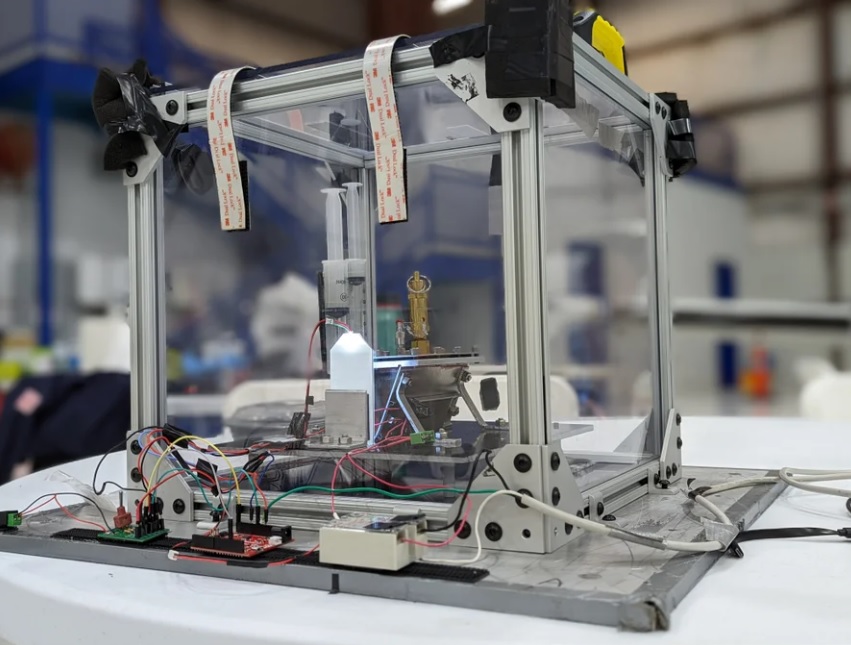

प्रदूषण और अस्थिछिद्रता के बीच इस सम्बंध से प्रदूषण कम करने (Pollution Control) के लिए प्रभावी कार्रवाई की आवश्यकता स्पष्ट है। इसके अतिरिक्त, अस्थिछिद्रता के निदान (Osteoporosis Diagnosis) को बेहतर करना ज़रूरी है। अस्थि घनत्व की जांच (Bone Density Test) के लिए ज़रूरी DEXA स्कैनरों की भारी कमी है, जो महंगे हैं और मात्र बड़े शहरों में उपलब्ध हैं। समय पर समस्या का पता चलने से हड्डियों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है। फिलहाल अस्थिछिद्रता से पीड़ित बहुत से लोग बिना निदान और इलाज (Osteoporosis Treatment) के तकलीफ झेलते हैं, जो वायु प्रदूषण जैसे पर्यावरणीय कारकों (Environmental Factors) से और भी बढ़ जाती है। (स्रोत फीचर्स)

नोट: स्रोत में छपे लेखों के विचार लेखकों के हैं। एकलव्य का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।

Photo Credit : https://www.science.org/do/10.1126/science.zfposeu/full/_20240726_fea_air_pollution_osteo_lede_1600-1722265683820.jpg