कोविड महामारी ने हम सबको वायरस के अस्तित्व और महत्व से दर्दनाक ढंग से परिचित करा दिया है। दरअसल, वायरसों की खोज 1800 के दशक के उत्तरार्ध में हुई थी। ये छोटी-से-छोटी कोशिकाओं से भी छोटे होते हैं। इनमें एक प्रोटीन कवच होता है और उस कवच के अंदर ज़्यादा कुछ नहीं, बस चंद जीन्स होते हैं। लेकिन इनकी दिक्कत यह है कि इनके पास वह व्यवस्था नहीं होती कि इन जीन्स की प्रतिलिपियां बना सकें। अपनी प्रतिलिपि बनाने के लिए ये किसी अन्य कोशिका के ताम-झाम पर निर्भर होते हैं। लिहाज़ा, खोज के साथ ही यह बहस शुरू हो गई कि ये वायरस कण सजीव माने जाएं या निर्जीव। ये तो अपनी प्रतिलिपि तभी बना पाते हैं जब ये किसी उपयुक्त कोशिका में प्रवेश कर पाएं।

लेकिन इनकी सरल संरचना ने जीव वैज्ञानिकों को बहुत लुभाया। कई लोग तो मानते हैं कि वायरसों के अध्ययन ने ही आधुनिक जीव विज्ञान (खासकर जेनेटिक्स, जेनेटिक इंजीनियरिंग, बायोटेक्नॉलॉजी वगैरह) को संभव बनाया है। कोशिकाओं की जटिलताओं से मुक्त वायरसों के अध्ययन से वे नियम उजागर हुए जिनसे जीन्स के कामकाज को समझा जा सका। लेकिन धीरे-धीरे पता चला कि सरलता एक तरफ, वायरसों में कई जटिलताएं भी होती हैं।

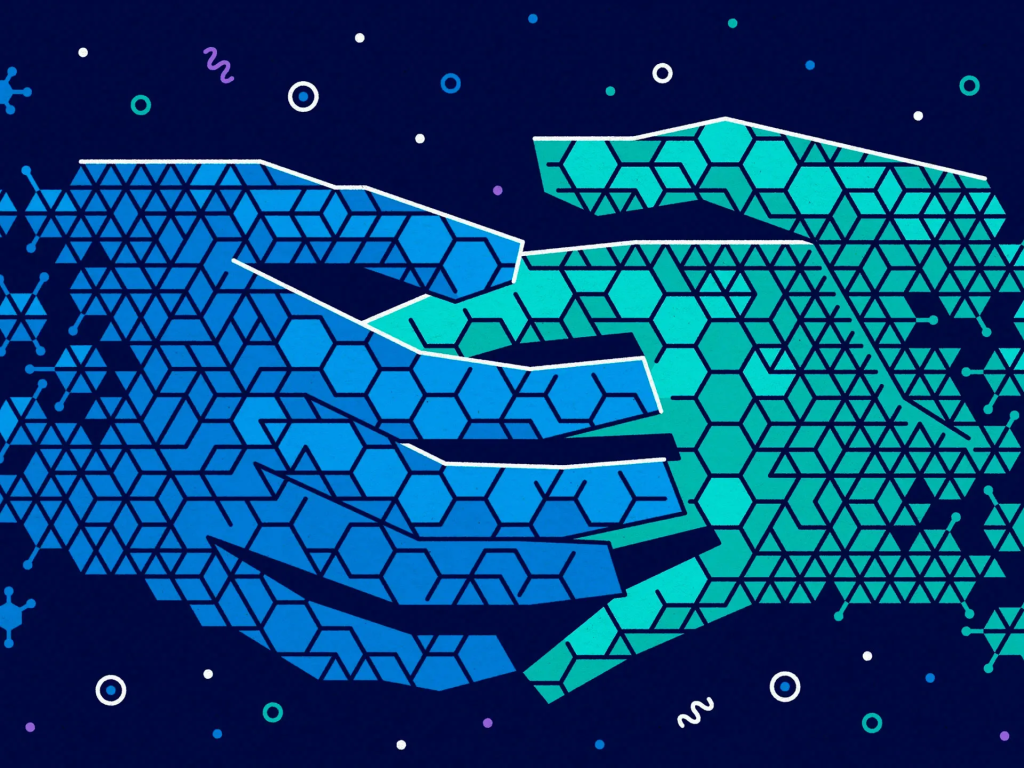

हाल के दशकों में हुए अनुसंधान ने वायरसों के कई ऐसे गुणधर्म उजागर किए हैं जिनकी कल्पना तक नहीं गई थी। नए अनुसंधान ने सबसे महत्वपूर्ण बात यह उजागर की है कि वायरसों को एक-दूसरे से स्वतंत्र कण मानकर उनके सारे गुणों को नहीं समझा जा सकता। दरअसल नए अनुसंधान से वायरसों के सामाजिक संसार की बातें सामने आने लगी हैं। कई वायरस-विज्ञानी मानने लगे हैं कि वायरसों की वास्तविकता को तभी समझा जा सकता है जब आप उन्हें एक समुदाय का सदस्य मानें – इस अर्थ में कि वे एक-दूसरे से सहयोग करते हैं, एक-दूसरे को ठगते हैं और अन्य तरह से परस्पर क्रिया करते हैं।

पूरी सोच की शुरुआत 1940 के दशक में एक डैनिश वायरस विज्ञानी प्रेबेन फॉन मैग्नस के प्रयोगों से हुई थी। फॉन मैग्नस जब अपनी प्रयोगशाला में वायरस पनपा रहे थे, तब उन्होंने एक विचित्र बात पर गौर किया। वायरसों की वृद्धि के लिए वे मुर्गी के अंडे में वायरस स्टॉक का इंजेक्शन लगाते थे और फिर उन्हें संख्यावृद्धि करने देते थे। आम तौर पर बैक्टीरिया वगैरह को पनपने के लिए पोषक पदार्थों से परिपूर्ण माध्यम पर्याप्त होता है। लेकिन चूंकि वायरस के पास अपनी प्रतिलिपि बनाने के लिए आवश्यक जीन्स नहीं होते, इसलिए उन्हें किसी सजीव कोशिका में ही पनपाना होता है। फॉन मैग्नस के प्रयोग में जीवित कोशिका के रूप में मुर्गी के अंडे का उपयोग किया गया था। उन्होंने पाया कि एक अंडे में तैयार कई वायरस दूसरे अंडे में इंजेक्ट करने पर वृद्धि नहीं कर पाते थे। ऐसे तीन चक्र पूरा होने के बाद 10,000 में से मात्र एक वायरस ही संख्यावृद्धि कर पा रहा था। लेकिन इसके बाद के चक्रों में ‘दोषपूर्ण’ वायरसों की संख्या कम होती गई और संख्यावृद्धि योग्य वायरसों की संख्या बढ़ गई।

फॉन मैग्नस ने माना कि संख्यावृद्धि न कर पाने वाले वायरस पूरी तरह विकसित नहीं हो पाए हैं और उन्हें ‘अपूर्ण’ घोषित कर दिया। आगे चलकर, अपूर्ण वायरसों के उतार-चढ़ाव की इस तरह की घटनाएं कई बारी देखी गईं और इसे नाम दे दिया गया ‘फॉन मैग्नस प्रभाव’। लेकिन वायरस वैज्ञानिकों के लिए यह मात्र एक समस्या थी जिसे हल करने की ज़रूरत थी क्योंकि यह प्रयोगों में अड़चन पैदा करती थी। वैसे भी किसी ने प्रयोगशाला से बाहर यानी प्राकृतिक परिस्थिति में अपूर्ण वायरस नहीं देखे थे, इसलिए माना गया कि यह प्रयोगशाला कल्चर तक सीमित मामला है।

बहरहाल, 1960 के दशक में शोधकर्ताओं ने देखा कि अपूर्ण वायरस के जीनोम सामान्य वायरसों के जीनोम से छोटे होते हैं। इस खोज के चलते वायरस विज्ञानियों का यह विश्वास और दृढ़ हो गया कि अपूर्ण वायरस इसलिए संख्या-वृद्धि नहीं कर पाते क्योंकि उनमें प्रतिलिपि बनाने के लिए ज़रूरी जीन नहीं होता। यानी ये दोषपूर्ण हैं। लेकिन 2010 के दशक में शक्तिशाली जीन अनुक्रमण टेक्नॉलॉजी की मदद से यह स्पष्ट हो गया कि तथाकथित अपूर्ण वायरस स्वयं हमारे शरीर में बहुतायत में पाए जाते हैं।

2013 में प्रकाशित एक अध्ययन में पिट्सबर्ग विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने विचित्र अवलोकन किया। उन्होंने फ्लू से पीड़ित व्यक्तियों की नाक व मुंह से फोहों पर नमूने (स्वाब) एकत्रित किए। इन नमूनों में से उन्होंने फ्लू के वायरसों का जेनेटिक पदार्थ अलग किया और देखा कि उनमें से चंद वायरसों में कुछ जीन्स नदारद हैं। ये ‘बौने’ वायरस तब बनते हैं जब संक्रमित मेज़बान कोशिका किसी कामकाजी वायरस के जीनोम की गलत नकल कर देती है, और कुछ जीन्स की नकल करना चूक जाती है। इस खोज की पुष्टि कई अन्य अध्ययनों से भी हुई। अन्य अध्ययनों से अपूर्ण वायरसों के बनने के कई अन्य रास्ते भी सामने आए।

जैसे कुछ वायरसों में जीनोम गड्ड-मड्ड हुए होते हैं। होता यह है कि संक्रमित कोशिका वायरस जीनोम की नकल करने लगती है और किसी वजह से बीच में रुककर उल्टी नकल कर डालती है और प्रारंभिक बिंदु तक फिर से नकल कर देती है। कुछ अन्य अपूर्ण वायरस तब बनते हैं जब कोई उत्परिवर्तन किसी जीन के अनुक्रम को तहस-नहस कर देता है और फिर वह जीन कोई काम का प्रोटीन नहीं बना पाता।

इन तमाम अध्ययनों से यह स्पष्ट हो गया कि फॉन मैग्नस के अपूर्ण वायरस मात्र प्रयोगशालाओं तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वायरस जैविकी का कुदरती हिस्सा है। फिर हमारे अपने शरीरों में अपूर्ण वायरसों की खोज ने इनमें दिलचस्पी में इजाफा किया। और तो और, यह भी पता चला कि अपूर्ण वायरस मात्र फ्लू तक सीमित नहीं हैं बल्कि कई अन्य संक्रमणों (जैसे आरएसवी और खसरा) से बीमार व्यक्तियों के शरीर में पाए गए अधिकांश वायरस अपूर्ण होते हैं।

समस्या यह है कि अपूर्ण वायरस कोशिकाओं में बाकी वायरसों के समान ही घुस सकते हैं लेकिन घुसने के बाद वे अपनी प्रतिलिपि नहीं बना सकते। उनके पास वे जीन्स ही नहीं होते जो मेज़बान की प्रोटीन-निर्माण मशीनरी को अगवा करने के लिए ज़रूरी होते हैं। जैसे उनके पास जीन-प्रतिलिपिकरण का एंज़ाइम (पोलीमरेज़) बनाने के लिए ज़रूरी जीन होता ही नहीं। लेकिन वे अपनी प्रतिलिपि बनाते तो हैं। इसके लिए वे ठगी का सहारा लेते हैं। वे अपने हमसफर वायरसों का फायदा उठाते हैं।

ठगों के लिए अच्छी बात यह होती है कि अमूमन कोई भी कोशिका एक से अधिक वायरसों द्वारा संक्रमित की जाती है। यदि ऐसी संक्रमित कोशिका में कोई कामकाजी वायरस हो, तो वह पोलीमरेज़ बनाएगा। तब ठग वायरस इस पोलीमरेज़ का लाभ लेकर अपने जीन्स की प्रतिलिपि बनवा सकता है।

वास्तव में, ऐसी मेज़बान कोशिका में दोनों वायरस अपने-अपने जीनोम की प्रतिलिपि बनवाने की होड़ करते हैं। ठग वायरस इस होड़ में फायदे में रहता है: उसके पास प्रतिलिपिकरण के लिए कम सामग्री है। लिहाज़ा वही पोलीमरेज़ एक अपूर्ण जीनोम की प्रतिलिपियां जल्दी बना देता है। और जब ये पूर्ण व अपूर्ण वायरस संक्रमण को आगे बढ़ाते हैं (यानी एक से दूसरी कोशिका में जाते हैं) तो ठग को और फायदा मिलता है। यह फायदा संक्रमण बढ़ने के साथ बढ़ता जाता है।

ठगों की अन्य रणनीतियां भी होती हैं। जैसे कुछ अपूर्ण वायरसों में पोलीमरेज़ का जीन तो होता है लेकिन उनके पास वह प्रोटीन कवच बनाने का जीन नहीं होता जिसके अंदर वे अपनी जेनेटिक सामग्री को सहेज सकें। ऐसे ठग प्रतिलिपिकरण करके इंतज़ार करते रहते हैं कि कोई पूर्ण कामकाजी वायरस उस मेज़बान कोशिका में प्रवेश करके कवच बनाए। वे चुपचाप उस कवच में घुस जाते हैं। अनुसंधान से पता चला है कि कवच में घुसने के मामले में ठग का जीनोम कहीं फुर्तीला होता है, छोटा जो है।

एशर लीक येल विश्वविद्यालय में एक पोस्ट-डॉक छात्र के रूप में ऐसे वायरसों पर शोध करते रहे हैं जिनके लिए ज़रूरी होता है कि वे एक ही कोशिका में एक साथ उपस्थित हों, तभी वे प्रतिलिपियां बना सकते हैं। इन्हें मल्टीपार्टाइट वायरस कहते हैं। उनके अनुसार, लगता तो है कि ये वायरस परस्पर सहयोग कर रहे हैं लेकिन शायद यह व्यवहार ठगी से ही उपजा है। बहरहाल, अपूर्ण वायरस जो भी रणनीति अपनाएं, एक बात स्पष्ट है – वे इसकी कीमत नहीं चुकाते।

लेकिन एक समस्या पर विचार करना ज़रूरी है। ठग खुद तो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकता, लेकिन किसी अन्य (पूर्ण) वायरस की उपस्थिति में उसका प्रदर्शन पूर्ण वायरस की अपेक्षा बेहतर रहता है। समस्या यह है कि यदि इस तरह से बहुत सारे ठग इकट्ठे हो गए तो वे ठगेंगे किसे? दूसरे शब्दों में कहें, तो ठग की बेइन्तहा सफलता का परिणाम होना चाहिए कि वायरसों का सफाया हो जाए, वे विलुप्त हो जाएं। क्योंकि हर पीढ़ी के बाद अपूर्ण वायरसों की संख्या बढ़ती जाएगी और वे हावी हो जाएंगे। अब यदि उनका अनुपात बहुत बढ़ गया तो उनके अपने प्रतिलिपिकरण में मददगार वायरस बहुत कम बचेंगे और वायरस का नामोनिशान मिटने की कगार पर होगा।

ज़ाहिर है, ऐसा होता नहीं। फ्लू के वायरस इस तरह के विलुप्तिकरण के शिकार नहीं हुए हैं। यानी इस ठगी-चालित मृत्यु के चक्र में कुछ और पहलू भी हैं जो वायरसों की रक्षा करते हैं। वॉशिंगटन विश्वविद्यालय की कैरोलिना लोपेज़ का मत है कि ठगी में लिप्त वायरस संभवत: कोई अन्य भूमिका भी निभाते होंगे। शायद वे अपने हमसफर वायरसों को लूटने की बजाय उन्हें पनपने में सहयोग करते हैं। लेकिन कैसे?

लोपेज़ सैन्डाई वायरस का अध्ययन करती हैं। यह वायरस चूहों को संक्रमित करता है। अध्ययनों से पता चल चुका था कि इस वायरस की दो किस्में (स्ट्रेन्स) अलग-अलग ढंग से व्यवहार करती हैं। इनमें से एक को SeV-52 कहते हैं और यह प्रतिरक्षा तंत्र से ओझल रहता है। इसके चलते SeV-52 ज़ोरदार संक्रमण पैदा कर पाता है। लेकिन एक अन्य किस्म (SeV-Cantell) के खिलाफ त्वरित व शक्तिशाली प्रतिरक्षा उत्पन्न होती है जिसके चलते इसके संक्रमण के परिणाम ज़्यादा घातक नहीं होते। लोपेज़ की टीम ने पाया कि इस अंतर की वजह यह है कि SeV-Cantell बड़ी संख्या में अपूर्ण वायरस उत्पन्न करता है।

तो सवाल यह उठा कि ये अपूर्ण वायरस चूहों में इतनी शक्तिशाली प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया क्यों उत्पन्न करते हैं। काफी अनुसंधान के बाद लोपेज़ की टीम यह दर्शाने में सफल रही कि अपूर्ण वायरस संक्रमित कोशिका के चेतावनी तंत्र को सक्रिय कर देते हैं। इसके चलते कोशिका इंटरफेरॉन नामक एक संदेशवाहक अणु बनाने लगती है जो आसपास की कोशिकाओं को चेता देता है कि कोई घुसपैठिया आया है। इस चेतावनी का परिणाम यह होता है कि वे कोशिकाएं वायरस के खिलाफ तैयारी कर लेती हैं और वायरस का त्वरित प्रसार थम जाता है।

लोपेज़ ने परिकल्पना बनाई कि किसी कोशिका के अंदर अपूर्ण वायरस कामकाजी वायरसों से ठगी करता होगा लेकिन कुल मिलाकर असर यह होता है कि संक्रमण के प्रसार पर अंकुश लग जाता और यह पूरे वायरस समुदाय के लिए लाभदायक होता है। और तो और, लोपेज़ के दल ने पाया कि यह स्थिति सिर्फ सेन्डाई वायरस के साथ नहीं होती। जब उन्होंने RSV पर ध्यान दिया तो पाया कि उसमें भी संक्रमण के दौरान अपूर्ण वायरस शक्तिशाली प्रतिरक्षा उत्पन्न करता है।

स्थिति बहुत ही दिलचस्प है। क्योंकि यदि अपूर्ण वायरस ठग हैं तो उनके लिए यह तो कदापि लाभदायक नहीं होगा कि वे संक्रमण को जल्दी खत्म करवा दें। यदि प्रतिरक्षा तंत्र ने सारे कामकाजी वायरसों को नष्ट कर दिया तो ठग किसे ठगेंगे?

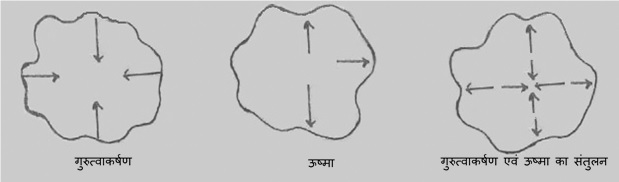

उपरोक्त परिणामों को एक ही ढंग से देखने पर कोई अर्थ निकलता है। लोपेज़ ने अपूर्ण वायरसों को ठग के तौर पर देखने की बजाय यह विचार करना शुरू किया कि शायद अपूर्ण वायरस और कामकाजी वायरस मिल-जुलकर काम कर रहे हैं। और इस सहयोग का अंतिम लक्ष्य है समुदाय का लंबे समय तक जी पाना। लोपेज़ ने विचार किया कि यदि कामकाजी वायरस अनियंत्रित ढंग से नए-नए वायरस बनाते रहे तो वे अपने मेज़बान पर हावी होकर उसकी जान ले लेंगे, इससे पहले कि वे किसी नए मेज़बान तक पहुंच सकें। यह तो आत्मघाती होगा। लोपेज़ कहती हैं कि एक स्तर की प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया ज़रूरी है तभी मेज़बान कम से कम इतने समय जीवित रहेगा कि वायरस नए मेज़बान में पहुंच सके।

इसी मुकाम पर अपूर्ण वायरस प्रकट होते हैं। वे संक्रमण पर लगाम लगाते हैं ताकि अगले मेज़बान तक पहुंचा जा सके। इस तरह से देखें तो शायद अपूर्ण और कामकाजी वायरस परस्पर सहयोग कर रहे हैं। हाल के वर्षों में लोपेज़ की टीम ने पता किया है कि अपूर्ण वायरस कई तरीकों से संक्रमण पर लगाम लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए, वे कोशिका में ऐसी स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं कि जैसे वह गर्मी या ठंड के कारण तनाव में है। ऐसी स्थिति में कोशिका की एक प्रतिक्रिया यह होती है कि वह अपनी प्रोटीन-निर्माण मशीनरी को बंद कर देती है। ऐसा होने पर वायरसों का बनना स्वत: कम हो जाएगा।

हाल ही में इलिनॉय विश्वविद्यालय के क्रिस्टोफर ब्रुक ने बताया है कि संक्रमित कोशिका सैकड़ों विचित्र प्रोटीन बनाने लगती है जो अपूर्ण वायरस जीनोम के जीन्स के ज़रिए बनते हैं। वे भी इस बात से सहमत हैं कि वायरस अकेले-अकेले नहीं बल्कि समुदाय के रूप में रहते हैं। ब्रुक अब इसी तरह के प्रमाण फ्लू वायरस के संदर्भ में खोजने की जुगाड़ में हैं। गौरतलब है कि एक संपूर्ण फ्लू वायरस में 8 जीन खंड होते हैं जो आम तौर पर 12 या अधिक प्रोटीन बनाते हैं। लेकिन जब संक्रमित कोशिकाएं अपूर्ण वायरस पैदा करती हैं, तब किसी जीन का मध्य भाग छोड़ दिया जाता है और शेष भागों को आपस में जोड़ दिया जाता है। इतनी उथल-पुथल के बावजूद ये परिवर्तित जीन्स प्रोटीन बनाते रहते हैं। अलबत्ता, इन प्रोटीन्स के काम सर्वथा भिन्न हो सकते हैं। हाल ही में प्रकाशित एक अध्ययन में ब्रुक ने बताया है कि फ्लू संक्रमित कोशिकाओं में उन्हें ऐसे सैकड़ों नए प्रोटीन्स मिले हैं। ये विज्ञान के लिए एकदम नए हैं। शोधकर्ता पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये प्रोटीन करते क्या हैं।

ऐसे एक प्रोटीन पर किए गए प्रयोगों से पता चला है कि यह जाकर संपूर्ण वायरस द्वारा बनाए गए पोलीमरेज़ से चिपक जाता है और उसे नए वायरस जीनोम बनाने से रोक देता है। लेकिन फिलहाल वैज्ञानिक नहीं जानते कि अपूर्ण वायरस द्वारा बनाए गए इतने सारे प्रोटीन करते क्या हैं।

लेकिन ये दो परिकल्पनाएं महत्वपूर्ण हैं – ठगी और सहयोग। इनके बीच फैसला कर पाना मुश्किल है।

इस संदर्भ में एक महत्वपूर्ण उदाहरण नैनोवायरसों का है। ये वायरस पार्सले और फेवा बीन्स जैसे पौधों को संक्रमित करते हैं। इनका प्रतिलिपिकरण का तरीका बहुत अजीब होता है। इनमें कुल मिलाकर 8 जीन्स होते हैं लेकिन दिलचस्प बात यह है कि प्रत्येक वायरस कण में इन 8 में से एक ही जीन पाया जाता है। तो होता यह है कि जब ऐसे सारे 8 अलग-अलग जीनधारी वायरस कण एक साथ एक ही कोशिका में उपस्थित हों, तभी वे अपनी प्रतिलिपि बना सकते हैं। पौधे की कोशिका सभी 8 जीन्स के प्रोटीन बनाती है और उनके जीन्स की प्रतिलिपि भी बनाती है जो नए कवचों में पैक हो जाते हैं।

यह तो सहयोग का शास्त्रोक्त मामला लगता है। देखा जाए तो इन आठों वायरस कणों को मिल-जुलकर काम करना पड़ेगा, तभी प्रतिलिपि बन पाएगी। लेकिन लीक्स और उनके साथियों ने दर्शाया है कि नैनोवायरस (जिन्हें मल्टीपार्टाइट वायरस भी कहते हैं) में यह सहयोग बारास्ता ठगी भी विकसित हो सकता है।

मान लीजिए कि शुरुआत में नैनोवायरसों में सारे जीन्स एक ही जीनोम में मौजूद थे। यह संभव है कि इस वायरस ने गलती से कोई अपूर्ण वायरस उत्पन्न कर दिया जिसमें एक ही जीन है। यह अपूर्ण ठग वायरस तभी जी सकता है जब कोई पूर्ण वायरस इसके जीन की प्रतिलिपि बनवा दे। इसी प्रकार से किसी दूसरे जीन से युक्त कोई अन्य अपूर्ण ठग बन सकता है और उसे भी किसी पूर्ण वायरस को लूटकर ऐसा ही लाभ मिल जाएगा। लीक्स के दल ने इस तरह की क्रियाविधि का गणितीय मॉडल बनाया तो समझ में आया कि वायरस काफी तेज़ी से ठगों का रूप ले सकते हैं। यानी लगेगा सहयोग, लेकिन शुरुआत होगी ठगी से। इनके बीच फैसला करने के लिए बहुत अनुसंधान की ज़रूरत होगी, लेकिन वैज्ञानिकों के बीच एक उम्मीद भी जगी है।

सामाजिक वायरस विज्ञानी यह देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वायरसों में उपस्थित ठगी और सहयोग की घटना का उपयोग वायरस से लड़ने में किया जा सकता है। उदाहरण के लिए सिंगापुर एजेंसी फॉर साइन्सेज़ के मार्को विग्नुज़ी की टीम ने इस विचार की जांच ज़िका वायरस के संदर्भ में की है। उन्होंने जेनेटिक इंजीनियरिंग की तकनीक से ऐसे अपूर्ण ज़िका वायरस तैयार किए जो कामकाजी वायरसों का भरपूर शोषण कर सकते थे। जब उन्होंने ऐसे ठगों को संक्रमित चूहों में प्रविष्ट किया तो उनमें कामकाजी वायरसों की संख्या में तेज़ी से कमी आई। अब इसे एक उपचार विधि के रूप में विकसित करने पर काम चल रहा है। न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय में शोधकर्ता बेन टेनोवर की टीम फ्लू वायरस के ठग वायरस विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए वे वायरस के ही एक लक्षण का फायदा उठाने की फिराक में हैं। ऐसा देखा गया है कि कभी-कभार एक ही कोशिका को एक ही समय पर संक्रमित करने वाले दो अलग-अलग वायरसों की जेनेटिक सामग्रियां एक ही कवच में पैक हो जाती हैं और एक नया वायरस प्रकट हो जाता है। टेनोवर का दल ऐसे अपूर्ण वायरस विकसित करना चाहता है जो फ्लू वायरस के जीनोम में घुसपैठ कर सकें।

इस दिशा में टेनोवर की टीम ने ठग वायरस से एक नेज़ल स्प्रे तैयार किया है। यह स्प्रे चूहों की नाक में छिड़क दिया जाए तो वे फ्लू के संक्रमण को झेल जाते हैं। न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय की इस टीम ने फ्लू संक्रमित कोशिकाओं से अपूर्ण वायरस हासिल किए हैं। इनमें से उन्होंने कुछ महा-ठग पहचाने हैं जो अपने जीन्स को कामकाजी फ्लू वायरस में पहुंचाने में कामयाब रहते हैं। इसके बाद जो वायरस बनता है वह संख्या-वृद्धि करने में कमज़ोर रहता है। जब कुछ चूहों को जानलेवा फ्लू से संक्रमित करने के बाद इस महा-ठग के संपर्क में लाया गया तो उनका संक्रमण काफी नियंत्रण में आ गया। यही प्रयोग उन्होंने गंधबिलावों पर भी करके अच्छे परिणाम हासिल किए।

अचरज की बात तो यह रही कि संक्रमित गंधबिलावों ने अन्य को जो वायरस हस्तांतरित किए उनमें काफी सारे महा-ठग भी थे। अर्थात यह संभव है कि ये महा-ठग वायरस के प्रसार पर भी अंकुश लगा सकते हैं।

अलबत्ता, कई शोधकर्ताओं ने चेताया है कि हम इस विषय में अभी बहुत कुछ नहीं जानते हैं। इसलिए इन ठगों के चिकित्सकीय उपयोग से पहले काफी अध्ययन की ज़रूरत है। (स्रोत फीचर्स)

नोट: स्रोत में छपे लेखों के विचार लेखकों के हैं। एकलव्य का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।

Photo Credit : https://media.wired.com/photos/664794450289e528557fbd67/4:3/w_1920,h_1440,c_limit/Science_1_Quanta_VirusSocialLives-byCarlosArrojo-Lede-scaled.jpg