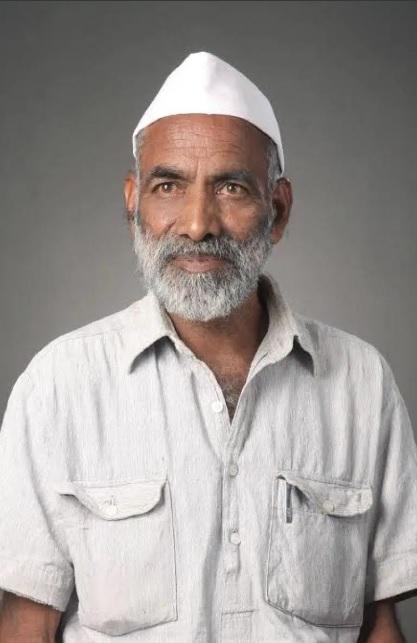

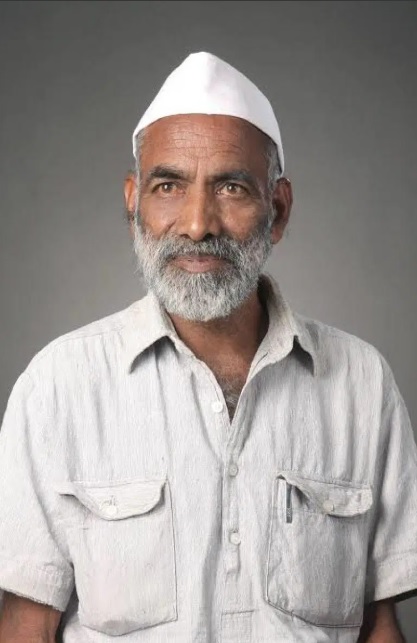

निधि सोलंकी

दो लेखों की शृंखला के पहले लेख में आपने पढ़ा कि शिवाजी दादा ने अपना संपूर्ण जीवन सामाजिक भलाई के कामों में लगाया। शृंखला के दूसरे भाग में उनके व्यक्तित्व के कुछ और पहलू उजागर होंगे।

गांव के लोगों की समस्या ने दादा को इस कदर प्रभावित किया कि उन्होंने अपना सब कुछ सामाजिक काम में लगा दिया। ऐसे कामों में कई बार हमें बदलाव दिखते हैं, और कई बार इतने साफ दिखते हैं कि वह हमें प्रेरित कर जाते हैं, विश्वास जगाते हैं। कुछ ऐसा ही बदलाव देखने को मिला जब दादा ने वॉटरशेड (watershed management) के काम का ज़िम्मा उठाया।

बंबार्गे, कटनभवी, निंगेन्हट्टी और गोरामठी गांवों का समूह, जो बेलगाम तालुका के उत्तर में स्थित हैं, 1995 से पहले जल संकट (water scarcity) का सामना कर रहा था, क्योंकि इस क्षेत्र में कोई प्राकृतिक जल स्रोत (natural water source) नहीं था। गांववासियों का जीवनस्तर केवल सीमित वर्षा पर निर्भर था। वर्षा कम होने और पेड़ों की कमी के कारण यह क्षेत्र सूखा और बंजर दिखता था। बचे-खुचे पेड़ों को भी गांववाले अपने घरेलू उपयोगों, जैसे खाना पकाने और अन्य कार्यों के लिए काट देते थे, जिसके कारण वर्षा का पानी किसी काम का नहीं रह जाता था और भूमि में समाहित नहीं हो पाता था।

एक रात दादा ने देखा कि एक महिला रात को लैंप लेकर कुएं से पानी निकाल रही थी। इस गांव में पानी की कमी के कारण दिन में कुएं में पानी खत्म हो जाता था, और फिर किसी को अगर पानी चाहिए होता था तो रात को ही आकर लेना पड़ता था। इस दृश्य ने दादा को झंझोरा।

उन्होंने गांववालों को इकट्ठा किया और डीसी ऑफिस पहुंचे। कई बार चक्कर लगाने पर भी जब कुछ नहीं हुआ, तब उन्होंने फादर से बात की। फादर मान गए और दादा को एक प्रस्ताव तैयार करने को कहा। फादर कई विदेश यात्राओं (foreign fundraising trips) पर जाते थे। अपनी अगली यात्रा पर उन्होंने चर्च में लोगों के सामने यह प्रस्ताव साझा किया और फंड की ज़रूरत बताई। वहां मौजूद एक जर्मन व्यक्ति ने कहा कि वे मदद करना चाहेंगे। दादा को जब फादर ने यह बात बताई तो उन्हें पैसे लेने में हिचकिचाहट हुई; तब उस व्यक्ति ने टेलीग्राम भेजकर कहा कि यह पैसा तो आपके देश का ही है जो युरोपीय देशों ने आपके जैसे देशों को उपनिवेश (colonial exploitation) बनाकर बटोरा है। दादा ने पैसे का काम येलियप्पा को सौंप दिया। इस पर भी कई लोगों ने आपत्ति जताई कि आपने यह ज़िम्मेदारी किसी बड़ी शख्सियत को न देकर एक मामूली व्यक्ति को क्यों सौंप दी।

फंडिंग से पहले भी एक ज़रूरी सवाल था कि किया क्या जाए? दादा ने विद्या ताई (अक्षरनंदन स्कूल पुणे की संस्थापक) को अपनी समस्या बताते हुए लिखा, तो विद्या ताई ने अन्ना हजारे के बारे में बताया कि कैसे उन्होंने वॉटरशेड के विचार को इस्तेमाल करके पानी की समस्या से निजात पायी। दादा तुरंत ही कुछ और लोगों के साथ रालेगण सिद्धी (अहमदनगर) पहुंच गए और वहां जाकर वॉटरशेड के बारे में देखा और सीखा। वॉटरशेड में वर्षा का पानी (rainwater harvesting) रोकना, उसे भूमि में समाहित होने देना (पर्कोलेट करना) (percolation techniques) और पेड़ लगाना शामिल है।

वॉटरशेड प्रबंधन (watershed development) के लिए ज़मीन की आवश्यकता थी, और लोगों को इस परियोजना के महत्व को समझाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। उन्हें यह समझाना सरल नहीं था कि यह काम केवल उनके लिए नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी फायदेमंद होगा। शुरुआत में दादा के कार्यों को जानने वाले लोग ही राजी हुए, और उनके माध्यम से अन्य गांववाले भी इस परियोजना से जुड़ने के लिए प्रेरित हुए। अंततः अधिकांश लोग इस प्रयास का समर्थन करने के लिए तैयार हो गए। यह कार्य केवल ज़मीन देने तक सीमित नहीं था; इसमें समुदाय का सक्रिय सहयोग (community participation) भी आवश्यक था।

पहाड़ों पर ट्रेंच बना कर पेड़ लगाए। जब ट्रेंच के साथ पेड़ लगाए गए तो पानी को ज़मीन में समाहित करने की क्षमता बढ़ी। पेड़ की जड़ों ने मिट्टी को बहने से रोका और पानी को सोखने में मदद की, जिससे भूमिगत जलस्तर (groundwater recharge) में वृद्धि हुई।

बंबार्गे गांव में स्थानीय लोगों की भागीदारी से एक छोटा बांध (check dam) बनाया गया, जिससे निचले इलाकों में सिंचाई की सुविधा मिली और कुओं का जलस्तर बढ़ गया। कटनभवी क्षेत्र में भी तालाब और कुएं खुदवाए गए। यहां एक कुआं हमेशा आठ फीट पानी से भरा रहता है। इससे न केवल लोगों को फायदा हुआ बल्कि जानवरों और पक्षियों के लिए भी पानी की उपलब्धता सुनिश्चित हुई। निंगेन्हट्टी और गोरामठी गांवों में भी छोटे तालाब बनाए गए, साथ ही कुएं खोदे गए, जिससे गांव को पीने का पानी (drinking water supply) मिल पाया। इसके साथ-साथ, गांव के चारों ओर फलदार पेड़ लगाए गए, जिनसे आज गांववाले आय प्राप्त कर रहे हैं। इन सभी प्रयासों से जलस्तर बढ़ा, कुएं पानी से भर गए, और कृषि कार्य में वृद्धि हुई। लोग अब दुधारू जानवर पाल रहे हैं, जिससे क्षेत्र हरा-भरा हो गया है और पानी की समस्या हल हो गई है।

कुछ और बातें

शिवाजी दादा के साथ वक्त बिताने के इरादे से मैं बेलगावी में रुक गई। जिस मीटिंग के लिए मैं गई थी उसमें दादा भी शामिल थे। मीटिंग के अंतिम दिन दादा ने मुझे बताया कि वे अगले दिन डीएम ऑफिस जाने वाले हैं। उन्होंने अपने झोले से एक प्रचार पत्र निकाला और उसे मेरे साथ बैठी एक महिला को दे दिया जो मराठी पढ़ना-लिखना जानती थीं। उस प्रचार पत्र में लिखा था कि सरकारी अस्पताल (government hospital) की हालत खराब है, जो दवाइयां आ रही हैं वे किसी बड़ी फैक्ट्री से बनकर आ रही हैं और वे ठीक नहीं हैं। और इसके लिए वे एक शहर से दूसरे शहर तक समूह यात्रा (public awareness campaign) करने वाले हैं। चूंकि यात्रा का रास्ता बेलगावी से गुज़र कर नहीं जा रहा था उन्होंने डीएम ऑफिस के बाहर लोगों को इकट्ठा करके डीएम को यह बताने का फैसला किया कि डीएम ठीक दवाइयां उपलब्ध कराएं।

दादा ने मुझे कहा कि हम अगले दिन सुबह 10 बजे निकल जाएंगे। अगले दिन दादा अपने झोले के साथ घर आ गए। मैंने उन्हें ग्रीन टी ऑफर की तो उन्होंने हामी भर दी। चाय के वक्त हमारी बातचीत सर्वोदय आंदोलन (sarvodaya movement ), गांधी, नेहरू, टैगोर और पता नहीं कहां-कहां पहुंच गई। उसके बाद हम निकल गए। ऑटो में बैठ कर दादा से मैंने पूछ ही लिया कि वे मोबाइल क्यों नहीं रखते; उन्होंने कहा कि ज़रूरत नहीं पड़ती। रास्ते में मैंने दादा से एक और सवाल पूछ ही लिया कि वे अपना गुज़र-बसर कैसे करते हैं। दादा ने कहा कि उनका खर्चा सिर्फ यात्राओं और दवाई का है। खाना और रहना गांव में हो जाता है। और रहे चाय के शौकीन दादा तो उनके चाहने वाले उन्हें चाय का बड़ा गिलास पिलाते हैं। उन्होंने बताया कि उनके कुछ दोस्त हैं जो उन्हें पैसे भेजते हैं: “कई बार उन्हें मना करना पड़ता है कि अब मेरे पास पैसे हैं, और नहीं चाहिए।”

हम डीएम ऑफिस पहुंचे और दादा ने मेरे फोन से येलियप्पा को फोन लगाया तो पता चला कि वे 10 मिनट में आ रहे हैं। फिर उनका फोन आया कि आज प्रदर्शन नहीं हो रहा है। दादा के चेहरे पर इस बात से मायूसी आ गई। उन्होंने कुछ देर सोचने के बाद पूछा कि आप मेरे दोस्त के यहां चलोगे? मुझे तो उनकी हर बात पर जैसे हां ही कहना था। हम बस स्टॉप पहुंचे तो पता चला कि बस 2 घंटे बाद की है। हम कुछ देर बस स्टॉप पर ही बैठे रहे। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या आप मेरे गांव जाना चाहेंगी। हम तुरंत ही एक बस पकड़कर उनके गांव के लिए रवाना हो गए। उनके गांव करोड़ी पहुंचते ही मैंने देखा कि वहां लोग उन्हें नमस्कार करते हुए जा रहे थे। कुछ रुककर बातचीत भी कर रहे थे। हम उनके भाई के घर कुछ देर रुके जहां उन्होंने चाय पी और मैंने छास। फिर उन्होंने एक और फोन लगाया और कुछ देर बाद उनके एक मित्र ने अपनी गाड़ी से हमें मंज़िल तक छोड़ दिया। और इस तरह हम गंगाराम जी के घर पहुंच गए। गंगाराम उनके विद्यार्थी रह चुके थे और उन्हें सर कहकर बुलाते थे। वे ऑर्गेनिक फॉर्मिंग दादा से सीख रहे थे और कर रहे थे। इस काम में उनका बेटा शेखर भी उनकी मदद कर रहा था।

शिवाजी दादा के लिए चिंता का विषय है मिट्टी। वे कहते हैं कि मिट्टी की उर्वरता जा रही है और मिट्टी खराब हो रही है और अगर मिट्टी खराब होगी तो फसल को प्रभावित करेगी। इसलिए उनका मानना था कि मिट्टी की उर्वरता को सुधारना चाहिए। और इसके लिए दादा के अनुसार जैविक खेती (organic farming, natural farming) ही एक मात्र तरीका है। गंगाराम ने अपने खेत में इस वक्त गन्ने लगाए हुए हैं। वे रासायनिक उर्वरकों (chemical fertilizers) की जगह खाद, गुड़, गोबर और कुछ चीज़ों के मिश्रण का इस्तेमाल करते हैं। दादा हर हफ्ते उनके खेत देखने आते हैं और उन्हें सुझाव देते हैं। जब हम गए तो उन्होंने शेखर को बताया कि उन्होंने गन्ने बहुत पास-पास लगा दिए हैं जिससे जब वो बड़े होंगे तो एक की छांव दूसरे पर आएगी और उससे सबको धूप नहीं मिलेगी। दादा के दोस्त जीवन भोंसले जैविक खाद (organic manure) खरीदते हैं या बनाते हैं और उन्होंने वेजिटेबल गार्डन (home vegetable garden) बनाने का भी प्लान किया है। साथ ही साथ खेत के कोनों पर पपीते के पेड़ लगे हैं। मुझे जाते वक्त उन्होंने गन्ने और पपीते दिए।

इसके अलावा गंगाराम ने मधुमक्खी पालन ([beekeeping], [honey production]) भी किया है। यह शहद उत्पादन के साथ परागण (pollination) में भी मदद करता है। दादा चाहते हैं कि बाज़ार पर निर्भरता बिलकुल खत्म हो जाए और ज़रूरत का सारा सामान खुद ही उगाया (self-sustainable farming) जाए। दादा का प्लान खेतों के आसपास और स्कूल बाउंड्री पर पेड़ लगाना है। उन्होंने अब तक 15,00,00,00 पेड़ लगाए हैं। उन्होंने गांव में Gliricidia के कई पेड़ लगाए हैं जिसमे गुलाबी रंग के बहुत खूबसूरत फूल आते हैं। इसके अलावा उनकी योजना है कि स्कूलों (fruit tree plantation in schools) में बच्चे मिलकर आम, काजू और आंवला के पेड़ लगाएं।

जब आप इस तरह का काम करते हैं जहां आप आम लोगों के हक के लिए लड़ते हैं, सवाल करते हैं तो आपको नापसंद करने वाले लोग भी होते हैं। एक बार दादा ने कुछ शिक्षकों के क्लास में समय पर ना आने पर डीएम से बात की। कुछ दिनों बाद दादा बस में गांव जा रहे थे और तब उस शिक्षक ने उन्हें बस से उतरने को कहा। उतरने पर वह कहने लगे कि शिकायत क्यों की और उन्हें खाई में धक्का दे दिया। इत्तेफाकन खेत में काम कर रहे लोग समय पर आ गए और उन्हें बचा लिया। दादा कहते हैं कि उन्हें प्यार करने वालों का आंकड़ा, नापसंद करने वालों के मुकाबले कहीं अधिक अधिक है। इतना कि जब हम गांव देखने जाने के पहले बेलगावी बस अड्डे पर नाश्ता करने के लिए गए तो रेस्टोरेंट वाले ने बहुत इसरार करने पर भी हमसे पैसे नहीं लिए।

अपने जीवन में मैंने पहली बार किसी इंसान की ताकत को देखा, ऐसी ताकत जो दूसरों को दबाती नहीं, उठाती है (grassroots leadership); जिसमें ज़ोर-ज़बरदस्ती नहीं, सहयोग के साथ आगे बढ़ना होता है; जिसमें नफरत की जगह प्रेम और अन्याय की जगह न्याय की भावना ([social justice], [non-violent activism]) है। मेरे लिए तो दादा वह मशाल हैं जो न जाने कितनों के जीवन रोशन कर चुके हैं। (स्रोत फीचर्स)

नोट: स्रोत में छपे लेखों के विचार लेखकों के हैं। एकलव्य का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।

Photo Credit : https://images.prajavani.net/prajavani/import/sites/pv/files/article_images/2023/03/09/file7p8rce0ewfmce68hcvk1678303898.jpg?auto=format,compress&fmt=webp&fit=max&format=webp&w=400&dpr=2.5