डॉ. अनुराग भार्गव

हाल ही में डॉ. अनुराग भार्गव ने PLOS Global Public Health के एक आलेख में पर्याप्त व संतुलित पोषण और संक्रामक व गैर–संक्रामक रोगों से बचाव के इतिहास पर विचार करते हुए बताया है कि भरपेट संतुलित आहार को टीके की संज्ञा देना उचित ही है। प्रस्तुत है उनके उपरोक्त आलेख का रूपांतरित सार।

यह तो जानी-मानी बात है कि जीवित रहने, स्वास्थ्य और बीमारियों के बचाव के लिए पोषण अनिवार्य है। 1970 के दशक में यह तक कहा गया था कि निमोनिया जैसे सांस सम्बंधी रोगों, दस्त (डायरिया) व अन्य आम संक्रमणों (infections) के विरुद्ध पर्याप्त भोजन ही सबसे कारगर टीका है। यह देखा जा चुका था कि कुपोषण की हालत में पूरक पोषण से संक्रमणों के प्रकोप में कमी आती है। हाल ही में झारखंड में एक परीक्षण किया गया था – रैशन्स (RATIONS) यानी रिड्यूसिंग एक्टिवेशन ऑफ ट्यूबरकुलोसिस थ्रू इम्प्रूवमेंट ऑफ न्यूट्रिशनल स्टेटस (अर्थात पोषण की स्थिति में सुधार के ज़रिए सक्रिय टीबी में कमी)। इस परीक्षण ने स्पष्ट रूप से दर्शाया है कि पूरक पोषण परिवारों में टीबी (TB) प्रकोप को 50 प्रतिशत तक कम करता और कुपोषित मरीज़ों में मृत्यु दर को भी 35-50 प्रतिशत तक कम कर सकता है।

टीका भी तो यही करता है कि व्यक्ति को किसी संक्रमण से लड़ने या बीमारी से बचने में मदद करता है और इस लिहाज़ से पोषण की भूमिका टीके की अवधारणा का विस्तार ही है।

1970 के दशक में पोषण विशेषज्ञ और विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) में पोषण निदेशक रहे डॉ. मॉइज़ेस बेहर ने अपने एक लेख में कहा था, एक ओर तो “टीकाकरण या पर्यावरण में सुधार जैसे विशिष्ट उपायों द्वारा संक्रामक रोगों (infectious diseases) पर नियंत्रण से समुदाय की पोषण की स्थिति बेहतर होती है। दूसरी ओर, पर्याप्त भोजन संक्रामक रोगों के ज़्यादा गंभीर प्रभावों से सुरक्षा देता है; उन रोगों के संदर्भ में भी जिनके लिए हमारे पास सटीक या आसान उपाय उपलब्ध नहीं हैं। फिलहाल तो समुचित भोजन ही दस्त, श्वसन तथा अन्य आम संक्रमणों के विरुद्ध सबसे कारगर ‘टीका’ (vaccine) है।”

यह बात रैशन्स परीक्षण में प्रत्यक्ष रूप में सामने आई ही है, लेकिन इसके कई ऐतिहासिक प्रमाण भी उपलब्ध हैं। ये प्रमाण हमें बीसवीं सदी के पूर्वार्ध में हुए कुछ ‘कुदरती प्रयोगों’ से मिले हैं।

कुछ अनायास प्रयोग

यू.के. में 1918 में टीबी मरीज़ों की देखभाल और पुनर्वास (rehabilitation) के लिए पैपवर्थ विलेज सेटलमेंट स्थापित किया गया था। इसके पीछे सोच यह थी कि मात्र सेनेटोरियम उपचार पर्याप्त नहीं है, बल्कि टीबी (tuberculosis) के मरीज़ों के लिए रोज़गार व सामुदायिक जीवन जैसे सहारे की भी ज़रूरत होती है। यहां रह रहे सक्रिय टीबी ग्रस्त मरीज़ों के संपर्क में आए परिवारों में टीबी के प्रकोप में जो 84 प्रतिशत की कमी आई थी, उसके लिए समुचित पोषण को मुख्य कारण माना गया था। आश्चर्य की बात यह थी कि उस दौरान टीबी संक्रमण के कुल प्रसार में कोई कमी नहीं आई थी मगर पोषण ने संक्रमण (infection) को बीमारी में परिवर्तित होने से बचा लिया था।

जर्मनी के युद्धबंदी शिविरों (prison camps) में ब्रिटेन तथा रूस के युद्धबंदी सैनिक (POW – पीओडब्ल्यू) एक जैसे हालात में रह रहे थे। देखा गया कि ऐसे एक शिविर में मात्र 1.2 प्रतिशत ब्रिटिश सैनिकों में ही टीबी विकसित हुई थी जबकि 15 प्रतिशत रूसी सैनिक टीबी से ग्रस्त हुए। यानी रूसी सैनिकों के मुकाबले ब्रिटिश सैनिकों में टीबी का प्रकोप 92 प्रतिशत कम रहा। इसका कारण इस तथ्य से जोड़कर देखा गया था कि रेड क्रॉस (red cross) द्वारा दिया जाने वाला अतिरिक्त पोषण पार्सल (1000 किलोकैलोरी तथा 30 ग्राम प्रोटीन) मात्र ब्रिटिश सैनिकों को मिलता था।

ऐसे ही एक अन्य युद्धबंदी शिविर में एक ब्रिटिश डॉक्टर आर्किबाल्ड कोक्रेन ने पाया था कि टीबी का प्रकोप रूसियों में 6 प्रतिशत, फ्रांसिसियों में 0.5 प्रतिशत और ब्रिटिश सैनिकों में शून्य प्रतिशत था। गौरतलब है कि फ्रांसिसियों को भी 1944 के बाद अतिरिक्त फूड पैकेट मिलना बंद हो गया था।

युद्धबंदी शिविरों में किए गए इन अवलोकनों के अलावा आम आबादी के आंकड़े भी यही कहानी कहते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2015-2023 के दरम्यान दुनिया भर में टीबी (global TB cases) के प्रकोप में 8.3 प्रतिशत तथा टीबी मृत्यु दर में 23 प्रतिशत की कमी आई है। सवाल यह उठता है कि रासायनिक उपचार और (टीबी के लिए) बीसीजी टीका (BCG vaccine) आने से पहले के दौर में टीबी के प्रकोप और टीबी से होने वाली मौतों की क्या स्थिति थी।

पहली बात तो यह है कि यू.के. जैसे जिन देशों में आज टीबी का बोझ कम है, वहां भी अतीत में टीबी का प्रकोप और टीबी से होने वाली मौतों का आंकड़ा काफी अधिक था। एक अनुमान के मुताबिक 1851 में यू.के. में श्वसन सम्बंधी टीबी (respiratory TB) से प्रति लाख आबादी में 268 मौतें होती थी। और तो और, वहां हर चार में से 1 मौत टीबी के कारण होती थी। गौर करने वाली बात यह है कि यू.के. में टीबी प्रकोप और मृत्यु में गिरावट रासायनिक उपचार (drug treatement of TB) और टीकाकरण जैसे उपाय लागू होने से पहले हो गई थी। 1891 में टीबी से होने वाली मौतों में 50 प्रतिशत की गिरावट आ चुकी थी और यह मात्र 139 प्रति लाख रह गई थी।

यू.के. में 1913 में टीबी का प्रकोप प्रति एक लाख आबादी में 300 था और मृत्यु दर प्रति लाख आबादी में 100 थी और 1940 में यह इसकी 50 प्रतिशत रह गई थी। गौरतलब है कि टीबी के लिए रासायनिक उपचार 1947 में उपलब्ध हुआ था। रासायनिक उपचार शुरू होने से पहले यू.के. में टीबी प्रकोप 3 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से कम हो रहा था और उपचार उपलब्ध होने के बाद गिरावट की दर 10 प्रतिशत वार्षिक हो गई थी।

1962 में थॉमस मैककिओन का महत्वपूर्ण पर्चा प्रकाशित हुआ था जिसमें उन्होंने 1850 से 1950 की अवधि में यू.के. में टीबी सम्बंधी मौतों में गिरावट के विभिन्न कारकों का विश्लेषण किया था। उनका निष्कर्ष था कि टीबी प्रकोप में गिरावट का प्रमुख कारक जीवन स्तर (living standards) में सुधार, खासकर पोषण में सुधार रहा था। 1850 के दशक के बाद यू.के. में कामगारों की आमदनी में सुधार हुआ था। यह देखा गया था कि आमदनी में सुधार और श्वसन सम्बंधी टीबी से मृत्यु दर में गिरावट लगभग एक ही दर पर हुए थे। मैककिओन का सुझाव था कि बेहतर पोषण (improved nutrition) से व्यक्तियों में रोग के विरुद्ध प्रतिरोध पैदा होता है और यह मृत्यु दर में गिरावट का कारण बनता है। इसके पक्ष में उन्होंने कुछ परोक्ष प्रमाण भी प्रस्तुत किए थे।

वैसे नोबेल विजेता रॉबर्ट फोगेल ने 1850 से 1950 के बीच यू.के. में कैलोरी के उपभोग में वृद्धि (increase in calorie intake) के प्रत्यक्ष प्रमाण भी प्रस्तुत किए थे। इसी सम्बंध में एक और प्रमाण यह था कि 1870 से 1970 के बीच ब्रिटेन समेत युरोपीय लोगों के कद में औसतन 11 से.मी. (यानी प्रति दशक 1 से.मी.) की वृद्धि हुई थी। कद को किसी भी आबादी के पोषण व जीवन स्तर का एक सूचकांक माना जाता है।

इस बात के और भी प्रमाण प्रस्तुत हुए हैं कि यू.के. में टीबी के प्रकोप व मृत्यु दर में कमी का सम्बंध पोषण में सुधार से रहा है।

पोषण, संक्रमण और प्रतिरक्षा

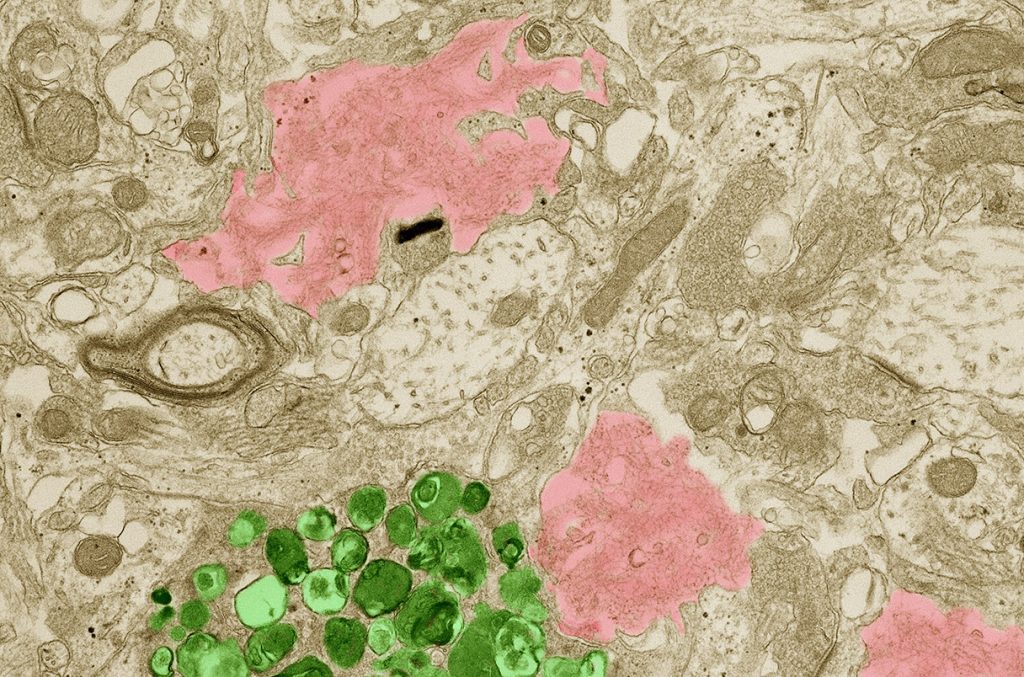

1968 में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रकाशित एक मोनोग्राफ (monograph) में पोषण व संक्रमण के बीच दो-तरफा सम्बंध की समीक्षा की गई थी। मोनोग्राफ में स्पष्ट किया गया था कि पोषण की स्थिति टीबी समेत कई संक्रमणों (infections) की आवृत्ति, गंभीरता और मृत्यु दर पर असर डालती है और संक्रमण अपने तईं पोषण की स्थिति को बदतर करते हैं। इस परस्पर क्रिया के अनुकूली प्रतिरक्षा सम्बंधी क्रियामार्गों का खुलासा 1960 व 1970 के दशकों में हुआ। इसके बाद यह भी दर्शाया गया था कि कुपोषण (malnutrition) का प्रतिकूल असर शारीरिक अवरोधों, जन्मजात प्रतिरक्षा तथा अनुकूली प्रतिरक्षा के कई पहलुओं पर होता है। यह भी पता चला था कि टी-कोशिकाओं और मैक्रोफेज (macrophage) द्वारा प्रदत्त सुरक्षा टीबी से बचाव में महत्वपूर्ण होती है और कुपोषण टी-कोशिकाओं (T-cells) के कामकाज को कमज़ोर करता है।

टीबी की बीमारी होने के लिए संक्रमण ज़रूरी होता है लेकिन मात्र संक्रमण हो जाए तो टीबी नहीं होती – संक्रमण के बाद मात्र 10 प्रतिशत लोग ही सक्रिय टीबी की हालत में पहुंचते हैं। इसका मतलब है कि हमारा प्रतिरक्षा तंत्र 90 प्रतिशत संक्रमणों को बीमारी तक पहुंचने से रोक लेता है। अर्थात सक्रिय टीबी के विकास का कुछ न कुछ सम्बंध तो प्रतिरक्षा तंत्र के कामकाज में गड़बड़ी से है।

यूएस सर्जन जनरल का मत है कि प्रतिरक्षा तंत्र की अर्जित कमज़ोरी (जिसे ठीक किया जा सकता है) का प्रमुख कारण कुपोषण है। जॉन्स हॉपकिन्स विश्वविद्यालय (John Hopkins University) के डॉ. विलियम बाइसेल ने इसे न्यूट्रिशनली एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी (N-AIDS) यानी ‘कुपोषण की वजह से अर्जित प्रतिरक्षा अभाव’ की संज्ञा दी है। यह N-AIDS दुनिया भर में टीबी के बोझ का प्रमुख कारण है।

2022 में दुनिया भर में पांच साल से कम उम्र के 49 लाख बच्चों की मौत हुई थी (यानी रोज़ाना 13,000 से अधिक) और इनमें से आधी मौतें कुपोषण और संक्रमण के जानलेवा गठबंधन का परिणाम थीं।

1959 से 1964 के बीच ग्वाटेमाला (guatemala) में एक प्रयोग हुआ था। यहां एक गांव में चिकित्सा सुविधा या स्वच्छता व्यवस्था में कोई सुधार न करते हुए मात्र पूरक पोषण (supplementary nutrition) दिया गया था। इस गांव में संक्रमणों का प्रकोप काफी कम हुआ, बनिस्बत उस गांव के जहां उत्कृष्ट चिकित्सा सुविधाएं और साफ-सफाई व्यवस्था उपलब्ध कराई गई थी। गांवों के बीच अंतर उल्लेखनीय था – चार वर्षों की अवधि में पूरक पोषण प्राप्त करने वाले गांव में प्रति बच्चा 6.6 अस्वस्थताएं हुईं जबकि दूसरे गांव में 18.7 अस्वस्थता प्रति बच्चा।

भ्रूणावस्था का कुपोषण

शुरुआती जीवन में कुपोषण के सेहत पर असर नवजात शिशु (newborn) में, शैशवावस्था में, स्कूल-पूर्व उम्र में और जीवन भर देखे जाते हैं। मां का कुपोषण भ्रूण के कुपोषण में दिखता है जो जन्म के समय कम वज़न के रूप में सामने आता है। भ्रूणावस्था में कुपोषण का सम्बंध आगे चलकर गैर-संक्रामक रोगों (जैसे मोटापे(obesity), मधुमेह(diabetes), उच्च रक्तचाप(hypertension), हृदय रोगों (heart diseases) तथा गुर्दों के जीर्ण रोगों) (NCDs) से देखा गया है।

निम्न-मध्यम आमदनी वाले देशों (low-income countries) में गैर-संक्रामक रोगों का प्रकोप तेज़ी से बढ़ रहा है। इन देशों में जन्म के समय कम वज़न आम बात है। पिछले 30 वर्षों में अनुसंधान से प्रमाणित हुआ है कि उच्च रक्तचाप, डायबिटीज़, गुर्दा रोग जैसी बीमारियों की उत्पत्ति का सम्बंध विकसित होते भ्रूण को मिलने वाले पोषण में कमी से हो सकता है। यह इस बात की व्याख्या कर देता है कि क्यों भारत के निम्न आय वर्ग में भी ये रोग काफी व्याप्त हैं। वैसे इसका सम्बंध अस्वस्थ भोजन तथा सुस्त जीवनशैली से भी हो सकता है। अस्वस्थ भोजन का सम्बंध प्राय: खाद्यान्न असुरक्षा (food security) से देखा जाता है। पर्याप्त संतुलित भोजन के अभाव में प्रोसेस्ड भोजन (processed food) का उपभोग बढ़ता है जिसमें अत्यधिक शर्करा, संतृप्त वसाएं, सोडियम होते हैं लेकिन पोषक तत्वों का अभाव होता है। भारत में इसका असर डायबिटीज़ (जल्दी शुरू होने वाले) के बढ़ते प्रकोप में दिख रहा है। भ्रूणावस्था में कुपोषण के बाद यदि बढ़ती उम्र में अधिक ऊर्जा का सेवन किया जाए या प्रोटीन व कैलोरी का अभाव रहे तो डायबिटीज़ का जोखिम बढ़ सकता है।

जन्म के समय कम वज़न (low birth weight) का परिणाम शरीर की वृद्धि कम होने और संज्ञान के विलंबित विकास के रूप में सामने आ सकता है। लिहाज़ा, बच्चों को सबसे पहला टीका तो गर्भावस्था के दौरान महिला को पर्याप्त संतुलित आहार (balanced diet) के रूप में होगा।

जन स्वास्थ्य पर पोषण के असर का प्रथम प्रमाण तो ग्रेट ब्रिटेन द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के समय अपनाई गई युद्धकालीन खाद्य नीति थी। इस नीति ने सारे नागरिकों के लिए, उनकी आमदनी की परवाह न करते हुए, ज़रूरी खुराक सुनिश्चित की थी। लोगों की खुराक में दूध और सब्ज़ियों के सेवन में क्रमश: 28 प्रतिशत और 34 प्रतिशत वृद्धि देखी गई जबकि मांस की खपत में 21 प्रतिशत की कमी आई। परिणाम यह रहा कि “शिशुओं, नवजात बच्चों और माताओं की मृत्यु दर न्यूनतम स्तर पर पहुंच गई और एनीमिया का प्रकोप कम हुआ, स्कूली बच्चों की विकास दर तथा दांतों की सेहत बेहतर हुई, और आम आबादी का पोषण स्तर युद्ध-पूर्व की स्थिति से बेहतर हो गया।”

पर्याप्त संतुलित भोजन: एक कारगर टीका

उपरोक्त चर्चा से स्पष्ट है कि पर्याप्त संतुलित भोजन बीमारियों की रोकथाम (disease prevention) में अहम भूमिका निभाता है। एक मायने में यह टीके (vaccine alternative) का काम करता है। पर्याप्त संतुलित भोजन उसे कह सकते हैं जो व्यक्ति की उम्र, वज़न, काम के अनुसार पर्याप्त ऊर्जा व प्रोटीन प्रदान करे और विविध अनाजों, दालों, फलों, सब्ज़ियों, स्वस्थ वसाओं, मेवों, जंतु स्रोतों से प्राप्त भोजन (दूध, पोल्ट्री, मछली) की दृष्टि से संतुलित हो (balanced diet)। यह टीबी पैदा करने वाले एसिड-फास्ट बैसिली के विरुद्ध एक टीके की क्षमता रखता है। इसकी कई खूबियां इसे एक अनोखा टीका बनाती हैं।

पर्याप्त संतुलित भोजन रोग की रोकथाम का उपाय भी है और रोग हो जाने पर मुत्यु से बचाव का तरीका भी है। यह टीबी उपचार के दौरान कुपोषण सम्बंधी जोखिमों से बचाव कर सकता है। ये जोखिम काफी होते हैं। जैसे, रैशन्स परीक्षण में देखा गया था कि शुरुआत में लगभग आधे टीबी मरीज़ काफी कम वज़न वाले थे और अगले दो महीनों में उनका वज़न औसतन 5 प्रतिशत बढ़ा और मृत्यु का खतरा 60 प्रतिशत कम हुआ। इसके विपरीत जिन टीबी मरीज़ों को पोषण का सहारा नहीं दिया गया था, उनका वज़न पहले दो महीनों में या तो स्थिर रहा या कम होता गया। और मृत्यु का जोखिम पांच गुना अधिक रहा।

एक व्यवस्थित समीक्षा में यह भी देखा गया कि कम वज़न (underweight) का सम्बंध उपचार-उपरांत मृत्यु से भी है। कम वज़न वाले मरीज़ों में यह 14.8 प्रतिशत रही जबकि अन्य मरीज़ों में मात्र 5.6 प्रतिशत। जिन मरीज़ों का वज़न शुरुआत में कम था और परीक्षण के दौरान उनका वज़न पर्याप्त नहीं बढ़ा, उनमें टीबी (TB relapse) के फिर से सिर उठाने का ज़ोखिम लगभग दुगना रहा।

पर्याप्त संतुलित आहार टीके की खूबियां

- पर्याप्त संतुलित आहार (suffecient balanced diet) टीबी मरीज़ों के लिए रोकथाम और इलाज दोनों भूमिकाएं निभा सकता है – तत्काल व दीर्घावधि दोनों तरह के प्रतिकूल परिणामों के लिहाज़ से। यह बीमारी के रोकथाम (disease prevention) में तो कारगर है ही, साथ ही यह मृत्यु की रोकथाम तथा बीमारी के वापिस सिर उठाने से रोकथाम में भी कारगर है।

- पर्याप्त संतुलित आहार एक ऐसा टीका है जिसे मुंह से लिया जा सकता है और कोल्ड चेन (cold chain) वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं होती। वैसे तो मां का दूध पहला संतुलित आहार टीका है जिसके लाभदायक असर जाने-माने हैं।

- पर्याप्त संतुलित आहार एक बहुआयामी (पोलीवैलेंट – polyvalent) टीका है यानी यह व्यक्ति के प्रतिरक्षा तंत्र को कई संक्रामक रोगों के खिलाफ मज़बूती देता है। और यह मज़बूती आने वाली पीढ़ियों को भी मिल जाती है। और यह कई गैर-संक्रामक रोगों की भी रोकथाम का काम करता है। कुपोषण की स्थिति में कई संक्रमण बार-बार होते हैं और गंभीर हो जाते हैं। संतुलित आहार इसे कम करता है।

- यह बच्चों, बुज़ुर्गों, गर्भवती तथा दूध पिलाती माताओं सबके लिए समान रूप से उपयोगी है। और यह सामान्य स्वास्थ्य को भी बेहतर करता है।

- पर्याप्त संतुलित आहार टीका खेतों में उगाकर आसानी से वितरित किया जा सकता है। इसके उत्पादन के लिए किसी उच्च टेक्नॉलॉजी की ज़रूरत नहीं होती और न किसी डॉक्टर की ज़रूरत होती है जो इसे लिखे।

- सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसमें पेटेंट(patent), बौद्धिक संपदा अधिकार (intellectual property rights – IPR) वगैरह जैसे झंझट भी नहीं होते। वैसे भी भोजन के अधिकार को मानव अधिकार के सार्वभौमिक घोषणा पत्र तथा आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक अधिकारों की अंतर्राष्ट्रीय संधि में मान्य किया गया है।

- पर्याप्त संतुलित आहार टीके में अनुपालन की गारंटी होती है क्योंकि यह प्राप्तकर्ता को प्रसन्नता का एहसास देता है।

- पर्याप्त संतुलित आहार टीके के असर आने वाली पीढ़ियों (future generation) पर भी होते हैं। किसी व्यक्ति को मिलने वाला भोजन कई पीढ़ियों को प्रभावित करता है। कम वज़न वाली स्त्री के बच्चे भी कम वज़नी होने का खतरा होता है और उनके बच्चे भी कम वज़न के होने की संभावना ज़्यादा होती है।

- पर्याप्त संतुलित आहार स्वास्थ्य में सुधार लाने के अलावा संज्ञान क्षमता व उत्पादकता को भी बढ़ाता है। ग्वाटेमाला (guatemala) में किए गए अध्ययन से पता चला है कि शुरुआती बचपन में दिए गए पूरक पोषण से बच्चों के शैक्षिक परिणामों (educational outcomes) में सुधार आया और आगे चलकर उनकी आर्थिक उत्पादकता भी बेहतर रही।

- पर्याप्त संतुलित आहार टीबी (TB) एवं अन्य रोगों के खिलाफ उपलब्ध टीकों के असर को बढ़ा सकता है। एक समुचित प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया काफी हद तक ज़रूरी पोषक पदार्थों की उपस्थिति पर निर्भर करती है। लिहाज़ा, व्यक्ति में पोषण की स्थिति टीकों के प्रति व्यक्ति की प्रतिक्रिया को प्रभावित करती है।

कुल मिलाकर, पर्याप्त संतुलित आहार को एक ऐसा टीका कहना अनुचित न होगा जो कारगर है, उपाचारात्मक है, रोकथाम करता है, मुंह से दिया जा सकता है, सुरक्षित है, वृद्धि को बढ़ावा देता है, और प्रसन्नता देता है, जिसका उपयोग अन्य टीकों के साथ सहकारी के रूप में किया जा सकता है, जिसे पेटेंट वगैरह झंझट के बिना खेतों में उगाया जा सकता और सीधे उपभोक्ता को दिया जा सकता है। कुछ लोगों को शायद यह बात अतिरंजित लगे लेकिन निम्न-मध्यम आमदनी वाले देशों (low-medium income countries) में आबादी में व्याप्त कुपोषण – जो टीबी प्रकोप का एक प्रमुख चालक है – को नज़रअंदाज़ करना हमें कभी टीबी मुक्त दुनिया की ओर नहीं ले जा सकता। (स्रोत फीचर्स)

नोट: स्रोत में छपे लेखों के विचार लेखकों के हैं। एकलव्य का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।

Photo Credit : https://media.citizen.co.za/wp-content/uploads/2019/01/iStock-931193062-e1557227498438.jpg