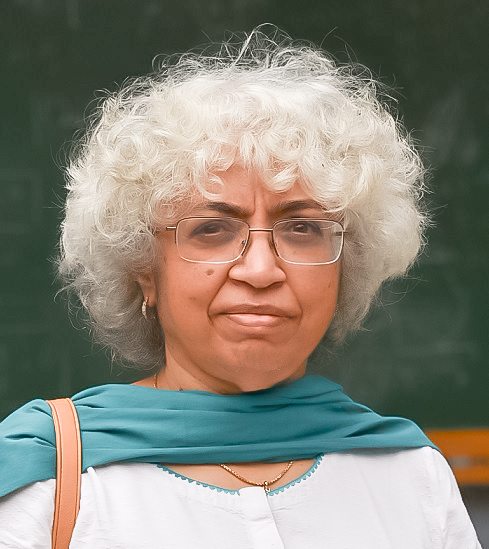

सुमति राव

मैं स्कूल और कॉलेज में बहुत अच्छी छात्रा थी और हमेशा पहेलियों (puzzles) में रुचि रखती थी, चाहे वे शाब्दिक हों या आंकिक। बचपन में मुझे जासूसी कहानियां बहुत पसंद थीं। मुझे गणित (mathematics) और विज्ञान दोनों अच्छे लगते थे, क्योंकि ये दोनों ही निगमन तर्क (deductive logic) पर आधारित थे। जैसे-जैसे मैं बड़ी हुई (वडोदरा में), मैंने लोकप्रिय विज्ञान और वैज्ञानिकों पर किताबें पढ़नी शुरू कीं और वैज्ञानिक (scientist) बनना चाहती थी।

पिता ने हमें हमेशा ऊंचे लक्ष्य निर्धारित करने को प्रेरित किया। जब मैंने वैज्ञानिक बनने का फैसला किया, तो उन्होंने सोचा कि मैं मैरी क्यूरी (Marie Curie) बनूंगी। मेरी मां की सोच अधिक व्यावहारिक और सरल थी। उन्हें भी पढ़ाई का शौक था, इसलिए उन्हें मेरा वैज्ञानिक बनने का ख्याल बहुत अच्छा लगा, और उन्होंने इसे करियर से अधिक एक जुनून के रूप में देखा जिसे पारिवारिक जीवन के साथ निभाया जा सकता है।

मुझे सिर्फ विज्ञान से प्रेम नहीं था, बल्कि मेरी एक मज़बूत नारीवादी (feminist) सोच थी और करियर की महत्वाकांक्षाएं थी। स्कूल छोड़ते समय मैंने सोचा कि क्या विज्ञान सही करियर विकल्प है या इंजीनियरिंग (engineering) करना बेहतर होगा (चिकित्सा से तो मुझे नफरत थी)। मुझे यह भी चिंता थी कि विज्ञान को एक ऐसे व्यक्ति के लिए कम प्रतिष्ठित माना जाएगा जो ‘टॉपर’ है और जिसे चिकित्सा और इंजीनियरिंग (आई.आई.टी. सहित) जैसे पेशेवर क्षेत्रों में दाखिला मिल रहा था। लेकिन, नेशनल साइंस टैलेंट स्कॉलरशिप (NSTS scholarship) मिली और मुझे अपने दिल की सुनने की प्रेरणा मिली, क्योंकि इससे मुझे उन छात्रों से अलग पहचान मिली जो भौतिकी केवल इसलिए पढ़ रहे थे क्योंकि वे पेशेवर क्षेत्रों में नहीं जा पाए थे।

NSTS ग्रीष्मकालीन शाला ने मुझे अन्य हमउम्र छात्रों से मिलने का मौका दिया, जो विज्ञान (science) में रुचि रखते थे। यह मेरे स्कूल के समूह में संभव नहीं था (जो एक लड़कियों का स्कूल था)। यह मेरे लिए आंखें खोल देने वाला अनुभव था और मुझे उन छात्रों से मिलकर अच्छा लगा, जो भौतिकी (physics) के सवालों पर चर्चा करना चाहते थे। यह सुखद अनुभव बाद में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मुंबई (IIT Bombay) में भी जारी रहा, जहां परीक्षा और टेस्ट के दबाव के बावजूद मुझे भौतिकी पढ़ना बहुत मज़ेदार लगता रहा।

स्टोनीब्रुक (Stony Brook University), जहां मैंने अपनी पीएचडी (PhD) की, वहां भी यही अनुभव रहा। हमें एक अद्भुत सहकर्मी समूह मिला, जहां हमने एक-दूसरे से भौतिकी सीखी, और जीवन के बारे में भी सीखा। मैंने अपनी पीएचडी उच्च ऊर्जा भौतिकी (high energy physics) में की थी, खासकर ग्रैंड यूनिफाइड थ्योरी (grand unified theory) के उपक्षेत्र में, जो उन दिनों बहुत रोमांचक लग रहा था। मेरा अपने पीएचडी मार्गदर्शक के साथ अच्छा सम्बंध था; वे युवा थे और महिला छात्रों के प्रति कोई भेदभाव नहीं करते थे। अलबत्ता, वे उस समय काफी चिंतित हो गए थे जब मैं पहले साल में ही एक लंबा ब्रेक लेकर भारत लौटी थी। उन्हें लगा कि मैं शादी कर लूंगी और पढ़ाई छोड़ दूंगी। लेकिन मेरे असली गुरु तो मेरे सहपाठी थे, हमने एक-दूसरे को प्रेरित किया, परखा और सिखाया।

ज़िंदगी में असली चुनौती तब आई जब उम्र बढ़ी और हमें नौकरी की तलाश (job search) में जुटना पड़ा। मैंने स्टोनीब्रुक के एक साथी छात्र से शादी की और हम दोनों ने पोस्ट-डॉक्टरल फैलोशिप ले ली। मेरी पहली पोस्ट-डॉक्टरल फैलोशिप (postdoctoral fellowship) मेरे पति के साथ थी, लेकिन उसके बाद साथ में नौकरी पाना मुश्किल हो गया। शादी के शुरुआती सालों में हम भौतिकी पर चर्चा करते थे, क्योंकि यह हमारी साझा रुचि थी और यही हमें एक साथ लाने का कारण भी था। लेकिन मुझे इस बात का ध्यान रखना पड़ा कि मैं स्वतंत्र रूप से काम करूं, ताकि मुझे स्वतंत्र रूप से आंका जाए।

हम दोनों भारत लौटना चाहते थे और विदेश में नौकरी की तलाश नहीं की। लेकिन उन दिनों (1980 के दशक के उत्तरार्ध) भारत में बहुत कम संस्थान थे और नौकरी के अवसर भी कम थे। उस समय कुछ पुराने और अलिखित, ‘चाचा-भतीजावाद विरोधी’ नियम थे, जो पति-पत्नी को एक ही जगह नौकरी करने से रोकते थे। मुझे भुवनेश्वर के इंस्टीट्यूट ऑफ फिज़िक्स (Institute of Physics) में नौकरी मिली और मेरे पति को मुंबई के टाटा इंस्टीट्यूट में नौकरी मिली, यानी भारत के दो अलग-अलग हिस्सों में। हम दोनों करियर के प्रति समर्पित थे, इसलिए एक जगह साथ रहने और दो अलग-अलग स्थानों पर नौकरी करने के बीच चयन करना कठिन नहीं था। मैं यह भी कहूंगी कि मुझे अपने परिवार से भरपूर समर्थन मिला। मेरे ससुराल वालों ने इस फैसले के लिए मुझे कभी दोषी महसूस नहीं कराया।

हालांकि निर्णय तो लिया मगर जीवन आसान नहीं था। उस समय संचार बहुत कठिन था। हमारे पास फोन नहीं थे और सूचना प्रौद्योगिकी (information technology) का दौर, जैसे ईमेल और इंटरनेट, अभी दूर था। सस्ती हवाई यात्रा भी उपलब्ध नहीं थी। दोनों शहरों के बीच ट्रेन यात्रा में लगभग 40 घंटे लगते थे। पति से दूर रहने के अलावा, भुवनेश्वर जैसे छोटे शहर में अकेले रहना भी आसान नहीं था। अंतत: मुझे कैंपस के एक गेस्टहाउस में रहना पड़ा और पीएचडी के दस साल बाद भी एक पीएचडी छात्र की तरह जीवन गुज़ारना पड़ा।

यहां मुझे यह एहसास हुआ कि एक युवा महिला शिक्षक को छात्रों और लगभग उसी की उम्र के पोस्ट-डॉक्टरल फैलो द्वारा गंभीरता से लिया जाना कठिन होता है। ‘एकल महिला’ (अलग रह रही युवा विवाहित महिलाएं भी इस श्रेणी में आती हैं) (single woman) पर ध्यान आकर्षित होने के अलावा युवा महिला भौतिकविदों को लगातार परीक्षाओं से गुज़रना होता है। बहुत तेज़ आवाज़ न होना और आक्रामक व्यक्तित्व न होने को आत्मविश्वास की कमी समझा जाता है।

जब मुझे यह एहसास हुआ कि मेरी उपलब्धियों को कम करके आंका जा रहा है और मेरे काम और शोध पत्रों का श्रेय मेरे पति को दिया जा रहा है, तो मैंने अपना शोध क्षेत्र (research field) बदलने का एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया ताकि मेरे पति और मैं एक ही क्षेत्र में न रहें। इससे मेरी ज़िंदगी थोड़ी और कठिन हो गई, क्योंकि उच्च-ऊर्जा भौतिकी में ट्रेनिंग और विदेशों में संपर्क अब मेरे लिए उपयोगी नहीं रह गए थे और मुझे फिर से शुरुआत करनी पड़ी।

हालांकि, मुझे लगता है कि लंबे समय में यह निर्णय सही था। संघनित पदार्थ भौतिकी (कंडेंस्ट मैटर फिज़िक्स) (condensed matter physics) एक विस्तृत क्षेत्र है जिसमें बहुत सारे रोचक सवाल थे, और इससे मेरी पहले की ट्रेनिंग बेकार नहीं गई। इसके अलावा, इस विषय ने मुझे अच्छे पीएचडी छात्र (PhD students) दिए। उन्होंने निश्चित रूप से भौतिकी में मेरी रुचि बनाए रखने में काफी मदद की। आखिरकार, भारत लौटने के आठ साल बाद, और शादी के बारह साल बाद, 1995 में मेरे पति और मैंने इलाहाबाद के हरिशचंद्र अनुसंधान संस्थान (Harish-Chandra Research Institute) में नौकरी पाई। अब हम दोनों अच्छे से स्थापित हैं और सीनियर फैकल्टी हैं। वर्षों से, शोध और शिक्षा (जिसे मैं पसंद करती हूं) (education) के अलावा, मैंने भौतिकी में महिलाओं और दबे-छिपे पक्षपातों (gender bias) पर काम करना शुरू किया है, जो कई प्रतिभाशाली महिलाओं को नौकरी के अवसर से बाहर कर देते हैं।

यदि मैं आज अपने करियर की शुरुआत फिर से करूं, तो क्या मैं फिर से भौतिकी (physics career) चुनूंगी? यकीनन, हां। मुझे अब भी लगता है कि यह एक बहुत ही तार्किक विषय है और यह हमें हर चीज़ के बारे में सोचने की क्षमता सिखाता है। और अगर मैं सब कुछ फिर से शुरू करती, तो मैं क्या अलग करती? मैं अब खुद को उन तानों के प्रति कम संवेदनशील पाती, जो मुझे एक युवा महिला के रूप में दुख पहुंचाते थे। अब मैं न सिर्फ अपने पसंद के काम करने से, गलतियां करने से कम डरती बल्कि सामान्य तौर पर भी कम डरती! लेकिन शायद यह केवल एक वरिष्ठ महिला ही कह सकती है। इसके अलावा, मुझे लगता है कि मैं भारत में एक भौतिकीविद (physicist in India) के रूप में जीवन से पूरी तरह संतुष्ट हूं और इसे किसी अन्य पेशे से नहीं बदलूंगी! ऐसा कौन सा पेशा है जो हमें इतनी स्वतंत्रता देता है? ऐसा कौन-सा करियर है जहां हम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का हिस्सा महसूस करते हैं? ऐसा कौन सा करियर है जहां हम सेमिनार और सम्मेलनों के लिए कई देशों का दौरा कर सकते हैं और उन देशों के भौतिकविदों से परिचित हो सकते हैं? (स्रोत फीचर्स)

नोट: स्रोत में छपे लेखों के विचार लेखकों के हैं। एकलव्य का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।

Photo Credit : https://scontent.fbho3-4.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/313204636_5562470503847355_6088309461863341847_n.png?_nc_cat=110&ccb=1-7&_nc_sid=127cfc&_nc_ohc=12WhSj35bVsQ7kNvwHDCaaY&_nc_oc=AdmHnAZVRf75fpo9moYe00JOKRs_fCl6miHkJz5FbzEWkzVOdeLJXDnREDWA055gkV9v78b8OMQ7NTPoakOKF-P-&_nc_zt=23&_nc_ht=scontent.fbho3-4.fna&_nc_gid=mV7r8x9vjEeqtHwG81Gv7g&oh=00_AfaAOc1WveYhXxfuZxg8Pn-qL_jRRLxaOzkw3w6USI1Fmg&oe=68BDC782