संकेत राऊत

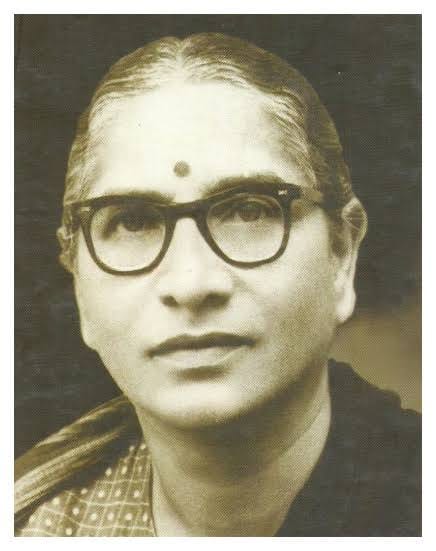

जेन गुडॉल

(3 अप्रैल 1934 – 1 अक्टूबर 2025)

बचपन से ही टारज़न और डॉक्टर डूलिटल जैसी किताबें पढ़ने वाली जेन का सपना था अफ्रीका (Africa) जाना और किताबों के ज़रिए परिचित हुए अपने पसंदीदा जानवरों के साथ काम करना। उन्हें जानवरों के जीवन को गहराई से समझने और उनके बारे में लिखने की तीव्र इच्छा थी। इस सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने कई छोटे-मोटे काम किए, पैसे बचाए और अथक मेहनत की जो उनके दृढ़ निश्चयी (determined personality) होने का प्रमाण है।

शोध और अध्ययन

उनके शोध से यह सिद्ध हुआ कि चिम्पैंज़ियों के भी मनुष्य की तरह व्यक्तित्व होते हैं। इससे यह धारणा गलत साबित हुई कि ‘जानवर केवल आदत के अनुसार व्यवहार करते हैं’। उस समय कई वैज्ञानिक उनके निष्कर्षों से असहमत थे, क्योंकि तब यह विश्वास दृढ़ था कि ‘मनुष्य अन्य प्रजातियों से बिल्कुल अलग है’।

जेन ने जिन चिम्पैंज़ियों का अध्ययन किया, उन्हें पहचान के लिए संख्या नहीं बल्कि नाम दिए। उस समय यह ‘अवैज्ञानिक’ माना जाता था, लेकिन शायद इससे उनके निरीक्षण में भावनात्मक गहराई आई। उनमें से एक चिम्पैंज़ी, डेविड ग्रेबियर्ड (David Greybeard), ने सबसे पहले जेन पर भरोसा किया और पास आने दिया। वह अपने समूह का प्रमुख था, जिससे अन्य चिम्पैंज़ियों ने भी जेन को स्वीकार किया। उसी डेविड ग्रेबियर्ड को जेन ने घास की डंडी की मदद से दीमक निकालते हुए देखा — पहली बार यह साबित हुआ कि ‘मनुष्य के अलावा अन्य प्रजातियां भी औज़ार का उपयोग करती हैं’। इस खोज ने मनुष्य और जानवरों के बीच की सीमा रेखा धुंधली कर दी। नेशनल जियॉग्राफिक (National Geographic) में प्रकाशित इस खोज ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि दिलाई।

जेन के अध्ययन ने चिकित्सा क्षेत्र (medical research) में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। गॉम्बे के कुछ चिम्पैंज़ियों में SIVcpz नामक वायरस पाया गया, जो मनुष्यों में एड्स उत्पन्न करने वाले वायरस HIV-1 (HIV AIDS research) का निकट सम्बंधी है। अध्ययनों में यह भी पाया गया कि SIVcpz से संक्रमित चिम्पैंज़ियों में CD4+ टी कोशिकाओं की संख्या घटती है, एड्स जैसे लक्षण दिखाई देते हैं और मृत्यु का खतरा 10 से 16 गुना बढ़ जाता है। इस खोज से यह स्पष्ट हुआ कि एड्स का उद्भव संभवत: चिम्पैंज़ी या गोरिल्ला जैसे ऐप (ape) में होकर मानव में हस्तातंरण हुआ; संभवत: शिकार या मांस काटने के दौरान।

इन खोजों की वजह से जेन को आगे के अध्ययन के लिए आर्थिक सहायता (research funding) मिली, जिससे उनका प्रारंभिक पांच महीने का प्रोजेक्ट आगे बढ़कर दुनिया का सबसे लंबा वन्यजीव अध्ययन (longest wildlife study) बन गया जो आज भी 60 वर्षों से अधिक समय से चल रहा है। चिम्पैंज़ियों के दीर्घ जीवनकाल को देखते हुए, उनका दीर्घकालीन अध्ययन आवश्यक भी था। अब तक इस पर लगभग 300 से अधिक शोधपत्र प्रकाशित हो चुके हैं।

जेन की यात्रा में डॉ. लुईस लीकी (Louis Leakey) का मार्गदर्शन अत्यंत महत्वपूर्ण रहा। उन्होंने जेन की जिज्ञासा और प्रकृति-प्रेम को पहचाना और उन्हें तंज़ानिया में शोध का अवसर दिया। आगे चलकर, उन्होंने ही जेन को कैंब्रिज विश्वविद्यालय से पीएचडी करने का अवसर दिलाया, भले ही उनके पास स्नातक की डिग्री नहीं थी। 1966 में जेन ने गॉम्बे नदी के किनारे संरक्षित क्षेत्र में मुक्त रूप से रहने वाले चिम्पैंज़ियों के व्यवहार (The Behaviour of Free-living Chimpanzees in the Gombe Stream Reserve) विषय पर पीएचडी पूरी की। उनकी शोध पद्धति, नैतिकता और अनुशासन आज भी आदर्श माने जाते हैं।

संरक्षण कार्य

पीएचडी के बाद भी जेन का कार्य रुका नहीं। वे गॉम्बे वापस आ गई लेकिन अब उद्देश्य वन्यजीव संरक्षण था। दुनिया भर में वनों की कटाई और वन्यजीवों के आवासों का विनाश तेज़ी से बढ़ रहा था। गॉम्बे नेशनल पार्क (Gombe National Park) भी इन चुनौतियों से अछूता नहीं था। मानव हस्तक्षेप और चराई के कारण जानवरों में रोगों का संक्रमण बढ़ रहा था; विशेष रूप से चिम्पैंज़ियों में, जो अलग-थलग समूहों में रहते हैं और समूह के बाहर जाकर बिरले ही प्रजनन करते हैं। ऐसी स्थिति में जेन के संरक्षण कार्यों का महत्व और बढ़ गया। जेन के इस कार्य व प्रयासों के चलते 1968 में गॉम्बे स्ट्रीम गेम रिज़र्व को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया।

1977 में उन्होंने जेन गुडॉल इंस्टीट्यूट (Jane Goodall Institute) की स्थापना की। प्रारंभ में इसका उद्देश्य गॉम्बे प्रोजेक्ट को सहायता देना था, लेकिन आगे चलकर यह संस्था वन्यजीव संरक्षण हेतु 25 देशों में सक्रिय हो गई। प्रयोगशालाओं में इस्तेमाल किए जा रहे जानवरों पर हो रहे अत्याचारों के चलते उन्होंने पशु कल्याण (animal welfare) के लिए भी इंस्टीट्यूट के जरिए वैश्विक अभियान शुरू किया और जन जागरूकता बढ़ाई। 1991 में उन्होंने युवाओं के लिए Roots & Shoots कार्यक्रम (Roots and Shoots program) शुरू किया जो केवल 12 छात्रों से शुरू होकर आज 75 देशों में कार्यरत है। यह कार्यक्रम पर्यावरण, वन्यजीव संरक्षण और समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने पर केंद्रित है।

तंज़ानिया के स्थानीय लोगों की भागीदारी से वन्यजीव संरक्षण में मदद के लिए, 1994 में जेन गुडॉल इंस्टीट्यूट ने TACARE (Lake Tanganyika Catchment Reforestation and Education Program) शुरू किया। यह कार्यक्रम स्थानीय ज़रूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है जो लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए वन्यजीवों के आवासों का पुनर्निर्माण भी करता है। इसके अंतर्गत वृक्षारोपण (reforestation), वानिकी और स्वास्थ्य जैसी पहलें की गईं।

लेखन

जेन ने अपने कार्य पर आधारित कई किताबें लिख कर अपना दूसरा सपना भी पूरा कर दिया। उनकी पहली किताब माय फ्रेंड दी वाइल्ड चिम्पैंज़ीस (My Friends the Wild Chimpanzees) आम लोगों के लिए थी। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक इन दी शेडो ऑफ मैन (In the Shadow of Man) का 48 भाषाओं में अनुवाद हुआ। बच्चों के लिए भी जेन ने बहुत सारी किताबें लिखी हैं। उनके अध्ययन और निरीक्षण पर आधारित किताब दी चिम्पैंज़ीस ऑफ गॉम्बे: पैट्रन ऑफ बिहेवियर (The Chimpanzees of Gombe: Patterns of Behavior) आज भी प्राइमेट व्यवहार विज्ञान की ‘बाइबल’ मानी जाती है।

सम्मान और पुरस्कार

जेन गुडॉल जीवन के अंतिम दिनों तक सक्रिय रहीं। वे हर वर्ष लगभग 300 दिन यात्रा करके व्याख्यान देतीं, नेताओं और उद्यमियों से मिलतीं और वन्यजीव संरक्षण के लिए निधि जुटातीं। उन्हें अपने अथक कार्य के लिए अनेक सम्मान मिले। 2002 में संयुक्त राष्ट्र (United Nations) ने उन्हें शांतिदूत (‘Messenger of Peace’) घोषित किया। उन्हें गांधी–किंग पुरस्कार (Gandhi King Award) भी प्रदान किया गया। जेन के जीवन पर कई फिल्में और वृत्तचित्र बने। नेशनल जियॉग्राफिक ने उनके जीवन पर आधारित घूमती हुई प्रदर्शनी बिकमिंग जेन (Becoming Jane) बनाई, जो आज भी लोकप्रिय है।

91 वर्ष का समृद्ध जीवन जीकर जेन गुडॉल ने हमें विदा कहा, पर उनका अध्याय यहीं समाप्त नहीं होता। उनका जीवन इस बात का प्रतीक है कि विपरीत परिस्थितियों में भी एक महिला अनुसंधान (women in science) में महान कार्य कर सकती है। उन्होंने अनेक पीढ़ियों को प्रेरित किया और असंख्य लोगों में नई आशा जगाई। वे कहा करती थीं, “आप जो भी करते हैं, उसका असर पड़ता है, अब आपको तय करना है कि आप किस तरह का असर चाहते हैं।” जेन का कार्य और विचार आने वाली पीढ़ियों को सदैव प्रेरणा देते रहेंगे। (स्रोत फीचर्स)

दो देखने योग्य वीडियो

नोट: स्रोत में छपे लेखों के विचार लेखकों के हैं। एकलव्य का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।

Photo Credit : https://www.science.org/do/10.1126/science.z8pp3za/full/_20251002_on_goodall_obit-1759443157223.jpg