वैश्विक तपन (global warming) अब कोई दूर का खतरा नहीं रह गया है। यह हमारी ज़िंदगी, काम और जीने के तरीकों को बदल रहा है। जैसे-जैसे गर्मियां और अधिक गर्म और प्रचंड हो रही हैं, गर्मी में सिर्फ सूती कपड़े पहनना ठंडक के लिए पर्याप्त नहीं है। ऐसे में ठंडक देने के नए उपाय खोजने की मांग बढ़ रही है – ऐसे उपाय (cooling solutions) जो बिना अधिक बिजली खर्च किए गर्मी से बचा सकें।

इसके लिए सबसे पहले यह समझना होगा कि हमें ठंडक कैसे मिलती है। शरीर को ठंडक मुख्यत: चार प्रमुख तरीके से मिलती है:

विकिरण – जब गर्मी अदृश्य ऊर्जा (इन्फ्रारेड विकिरण – (infrared radiation)) के रूप में बाहर निकलती है।

संचरण – जब गर्मी छूने से स्थानांतरित होती है, जैसे गरम तवे को छूना।

संवहन – जब बहती हवा (air circulation) गर्मी को साथ ले जाती है, जैसे ठंडी हवा का झोंका।

वाष्पीकरण – जब पसीना वाष्पित (sweat evaporation) होकर शरीर से गर्मी बाहर ले जाता है।

और, आधुनिक विज्ञान अब ऐसे कपड़े और पहनने योग्य उपकरण (wearable devices) बना रहा है, जो इन चारों तरीकों को और ज़्यादा असरदार बना सकें।

ठंडक देने वाले स्मार्ट कपड़े

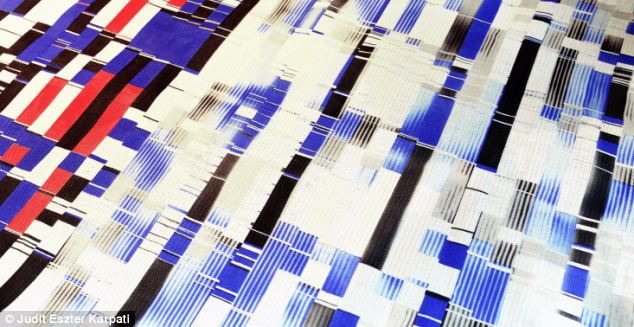

वैज्ञानिक ऐसे खास कपड़े (spectrum-selective textiles) (smart textiles) बना रहे हैं, जो सूरज की हानिकारक गर्मी को रोकें और शरीर की प्राकृतिक इन्फ्रारेड ऊर्जा को बाहर निकलने दें। इसके कुछ उदहारण हैं:

नैनोपोरस पॉलीएथिलीन कपड़ा – यह सूती कपड़े से लगभग 2 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा ठंडा रखता है, क्योंकि यह शरीर की गर्मी को बाहर जाने देता है और सूरज की रोशनी को रोकता है।

मेटाफैब्रिक – यह कपड़ा अलग-अलग तरंगदैर्घ्य के प्रकाश को परावर्तित करता है और शरीर की गर्मी को ‘वायुमंडलीय झरोखे’ (यानी वे किरणें जो अंतरिक्ष में बिखर जाती हैं) (atmospheric window) के ज़रिए बाहर निकलने देता है।

लेकिन ये कपड़े कभी-कभी शहर की इमारतों और सड़कों से निकलने वाली गर्मी को सोख लेते हैं। इसके अलावा नमी और वायु प्रदूषण भी इनके काम में बाधा डालते हैं। इसलिए वैज्ञानिक अब विकिरण प्रक्रिया को संवहन और वाष्पीकरण के साथ मिलाकर ऐसे कपड़े बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो वास्तविक परिस्थितियों में भी काम करें।

संचरण और संवहन

संचरण (thermal conduction) एक कारण है जिससे कुछ कपड़े छूते ही ठंडे लगते हैं। यदि इनमें बोरोन नाइट्राइड जैसे उच्च ऊष्मा चालक कण मिलाए जाएं, तो ये कपड़े त्वचा की गर्मी को जल्दी बाहर खींच लेते हैं। दूसरी ओर, एयरोजेल फाइबर (जो ध्रुवीय भालू के फर से प्रेरित हैं) (aerogel fiber) इंसुलेटर का काम करते हैं और अत्यधिक गर्म माहौल में बाहर की गर्मी को रोकते हैं।

संवहन प्रकृति का अपना एयर कंडीशनर (natural cooling) है। ढीले, हवादार कपड़े गर्म हवा को बाहर निकालते हैं और ठंडी हवा को अंदर लाते हैं। कुछ स्मार्ट कपड़े तो ऐसे भी हैं जिनमें नमी-संवेदनशील रेशे होते हैं, जो पसीना बढ़ने पर छोटे-छोटे छिद्र खोल देते हैं और पसीने को तेज़ी से सुखा देते हैं।

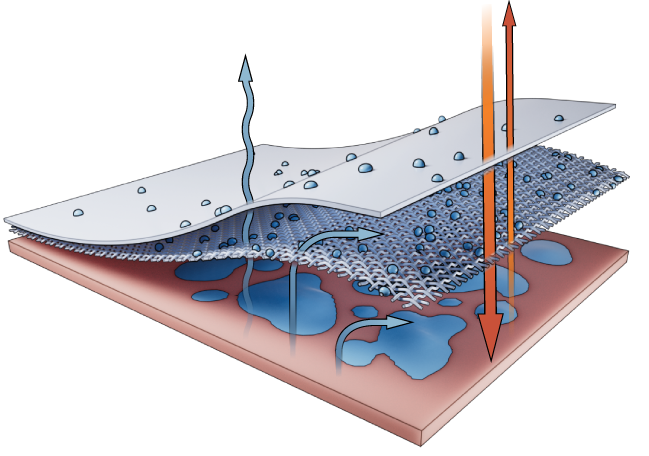

वाष्पीकरण की भूमिका

साधारण कपड़ों की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वे पसीना (sweat) सोख लेते हैं और गीले हो जाते हैं, जिससे ये भारी व असुविधाजनक लगते हैं। अब वैज्ञानिक ऐसे कपड़े बना रहे हैं जो हमारी त्वचा (skin-like fabric) की तरह काम करें – यानी पसीने की बूंदों को बाहर निकाल दें। इससे शरीर सूखा बना रहता है। कुछ कपड़े तो छोटे-छोटे विद्युत आवेश का इस्तेमाल करके पसीने को सक्रिय रूप से बाहर पंप कर देते हैं। इससे न सिर्फ पहनने में आराम मिलता है बल्कि कपड़े की कूलिंग क्षमता (cooling capacity) भी बढ़ जाती है क्योंकि भीगे कपड़े ज़्यादा गर्मी सोखते हैं।

पहनने योग्य शीतलक

हमेशा सिर्फ कपड़े ही अत्यधिक गर्मी से नहीं बचा सकते। यहां काम आते हैं पहनने योग्य शीतलक। पंखे से लैस जैकेट (cooling jacket) और लिक्विड-कूलिंग वेस्ट पहले से मौजूद हैं, लेकिन ये भारी, ज़्यादा बैटरी खाने वाले और रोज़मर्रा के इस्तेमाल के लिए असुविधाजनक हैं।

एक नया विकल्प है किरिगामी-आधारित उपकरण (जापानी पेपर-फोल्डिंग कला से प्रेरित) (Kirigami cooling device)। यह आकार और सतह बदलकर गर्मी को नियंत्रित करता है और लैब टेस्ट में शरीर की आरामदायक सीमा को लगभग 5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा देता है।

एक और समाधान है सौर ऊर्जा से चलने वाले कपड़े (solar-powered clothing), जो ऑर्गेनिक सोलर पैनल और इलेक्ट्रोकैलोरिक डिवाइस की मदद से ज़रूरत के हिसाब से शरीर को ठंडा या गर्म रखते हैं। लेकिन अभी इनमें कई चुनौतियां हैं – जैसे बैटरी का जीवन, लचीलापन और तार की फिटिंग।

कृत्रिम बुद्धि और शीतलन

एक हालिया प्रयास स्मार्ट और निजी कूलिंग सिस्टम्स (AI cooling system) है। इसमें ऐसे पहनने योग्य सेंसर (wearable sensors) होंगे जो शरीर का तापमान, पसीना, हार्ट रेट और तनाव के स्तर को मापेंगे। इसके आधार पर एआई खुद ही पहचान लेगा कि शरीर ज़्यादा गर्म हो रहा है और तुरंत कूलिंग सिस्टम चालू कर देगा।

जल्द ही स्मार्ट कपड़ों में ऐसी तकनीकें भी आ सकती हैं जो खुद शरीर से ऊर्जा पैदा करें। जैसे: थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर (thermoelectric generator), जो शरीर की गर्मी से ऊर्जा बनाएंगे। पिज़ोइलेक्ट्रिक सिस्टम, जो शरीर की हलचल से बिजली बनाएंगे। मॉइस्चर-इलेक्ट्रिक डिवाइस, जो पसीने से बिजली पैदा करेंगे।

लेकिन सिर्फ तकनीक काफी नहीं है। कूलिंग कपड़े तभी सफल होंगे जब वे रोज़ाना पहनने योग्य हों; मज़बूत और धोने योग्य हों; पर्यावरण के अनुकूल (eco-friendly) हों ताकि प्रदूषण न फैले।

पर्सनल कूलिंग (personal cooling) सिर्फ आराम का सवाल नहीं है। धूप में काम करने वाले मज़दूरों, किसानों, डिलीवरी कर्मचारियों और फायरफाइटर्स जैसे लोगों के लिए यह जीवन और मौत (life saving) का फर्क साबित हो सकता है। वहीं एथलीट्स (athletes) और साहसी यात्रियों के लिए भी ऐसे कपड़े मददगार होंगे, जो आपको गर्मी से बचाएं और ज़्यादा ऊर्जा भी न खाएं। (स्रोत फीचर्स)

नोट: स्रोत में छपे लेखों के विचार लेखकों के हैं। एकलव्य का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।

Photo Credit : https://www.science.org/cms/10.1126/science.adt9536/asset/3fcb6f61-cc08-40e3-9e3d-2909441de9ab/assets/graphic/science.adt9536-f1.svg