न्यूज़ीलैंड में 42,000 साल पुराने एक कौरी वृक्ष के तने ने पृथ्वी के चुंबकीय इतिहास की चुगली कर दी है। दरअसल, कुछ साल पहले बिजली संयंत्र के लिए खुदाई के दौरान प्राचीन समय के कौरी पेड़ का 60 टन वज़नी तना मिला था। यह न्यूज़ीलैंड में पाई जाने वाली पेड़ों की सबसे बड़ी प्रजाति का था। 42,000 साल पहले उगा यह पेड़ दलदल में परिरक्षित हो गया था। हालिया अध्ययन में इसकी वार्षिक वलयों ने 1700 साल का इतिहास बताया है – उस समय पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पलट गए थे।

साइंस पत्रिका में प्रकाशित शोध पत्र के अनुसार कौरी पेड़ के तने और अन्य लकड़ियों में रेडियोकार्बन का स्तर बताता है कि उन वर्षों में पृथ्वी का सुरक्षात्मक चुंबकीय क्षेत्र कमज़ोर होने और चुंबकीय ध्रुवों की स्थिति पलटने के कारण अंतरिक्ष से पृथ्वी पर पहुंचने वाले विकिरण में अचानक बढ़ोतरी हुई थी। वायुमंडल पर इस विकिरण के प्रभाव की मॉडलिंग करने पर शोधकर्ताओं ने पाया कि इस प्रभाव के चलते पृथ्वी को जलवायु परिवर्तन का सामना करना पड़ा था, जो संभवत: ऑस्ट्रेलिया के बड़े स्तनधारी जीवों और युरोप के निएंडरथल मनुष्यों के विलुप्त होने का कारण बना।

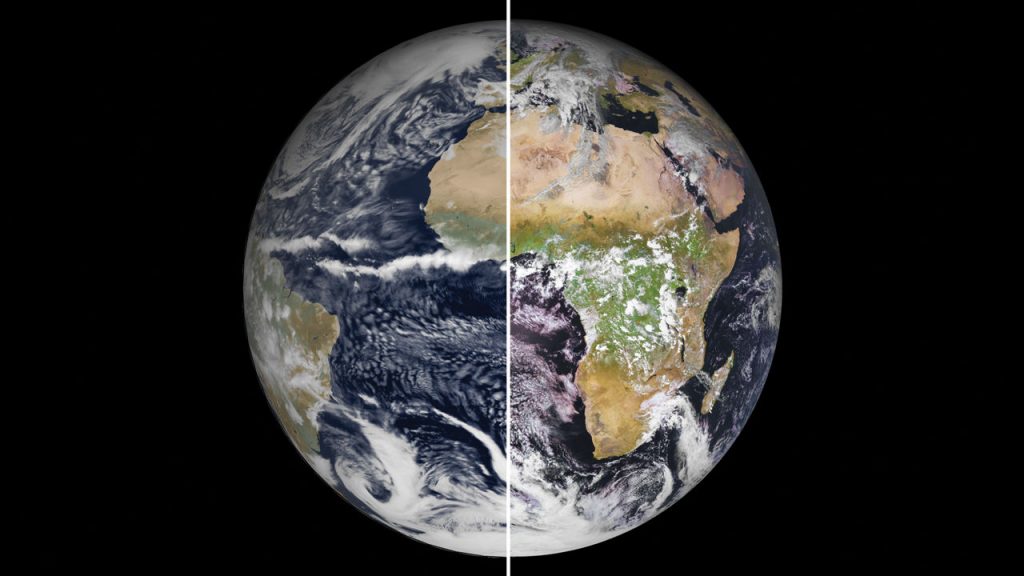

पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के बाहरी कोर में पिघले हुए लोहे के प्रवाह से बनता है। इस प्रवाह में बेतरतीब बदलाव पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को कमज़ोर कर सकता है और उसके ध्रुवों की स्थिति को बदल सकता है; कभी-कभी तो स्थिति पूरी तरह पलट भी सकती है।

चट्टानों में उपस्थित खनिज में ध्रुवों में लंबे समय के लिए हुई उथल-पुथल तो दर्ज हो जाती है लेकिन वे कम अवधि के लिए हुए परिवर्तनों को बारीकी से दर्ज नहीं कर पाते। जैसे कि इस अध्ययन में 42,000 साल पुराने कौरी वृक्ष के तने में देखे गए हैं।

रेडियोधर्मी कार्बन-14 की मदद से इन सूक्ष्म परिवर्तनों को पहचाना जा सकता है। जब ब्रह्मण्डीय किरणें ग्रह के चुंबकीय क्षेत्र को भेदती हुई उसके वायुमंडल में प्रवेश करती हैं तो कार्बन के इस समस्थानिक का निर्माण होता है। इसे सजीव ग्रहण कर लेते हैं। इस समस्थानिक की अर्ध-आयु निश्चित है। यानी यह तय है कि कितने समय में कुल कार्बन-14 का आधा हिस्सा अन्य परमाणुओं में बदल जाएगा। अत: कार्बन-14 के मापन से किसी वस्तु की उम्र निर्धारित की जा सकती है। शोधकर्ताओं ने रेडियोकार्बन डेटिंग की मदद से कौरी तने का काल निर्धारण किया, और इसकी तुलना उन्होंने चीन की गुफा से प्राप्त सटीक रेडियोकार्बन जानकारी के साथ की। तने की अलग-अलग वलयों में कार्बन-14 के अंतर के आधार पर उन्होंने गणना की कि कैसे 40-40 वर्ष की अवधि में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कम-ज़्यादा होती रही।

रेडियोकार्बन की मात्रा में वृद्धियां दर्शाती हैं कि वर्तमान की तुलना में 41,500 साल पहले चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति में छह प्रतिशत की कमी आई थी। फिर पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पलट गए थे और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कुछ हद तक बहाल हो गई थी। 500 साल बाद ध्रुव एक बार फिर पलटे थे।

शोधकर्ता बताते हैं कि न सिर्फ पृथ्वी का चुंबकीय रक्षा कवच कमज़ोर पड़ा था बल्कि सूर्य में भी परिवर्तन हुए थे। हिम खण्ड से प्राप्त साक्ष्य बताते हैं कि इसी समय के आसपास, सूर्य की चुंबकीय गतिविधियों में कमी आई थी। परिणामस्वरूप आने वाली ब्रह्मण्डीय किरणों ने पृथ्वी के वातावरण को इतना आयनित कर दिया होगा कि वह आजकल की बिजली लाइनों को ध्वस्त कर देता।

इस संभावना की जांच के लिए शोधकर्ताओं ने एक जलवायु मॉडल बनाया, जिसने यह संभावना जताई कि ब्रह्मण्डीय किरणों की बौछार ने ओज़ोन परत को क्षति पहुंचाई होगी, जिससे पराबैंगनी किरणों की ऊष्मा अवशोषित करने की क्षमता कम हो गई होगी। परिणामस्वरूप ऊंचे स्थान ठंडे होने लगे होंगे, और हवाओं के बहने की दिशा बदल गई होगी। इस कारण पृथ्वी की जलवायु में कई बड़े परिवर्तन हुए होंगे; इनमें से एक परिवर्तन था कि उत्तरी अमेरिका अपेक्षाकृत ठंडा हुआ और युरोप गर्म।

इन व्यापक निष्कर्षों पर अन्य वैज्ञानिक संदेह जताते हैं। ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका के पिछले 1,00,000 वर्ष पुराने हिम खण्डों से प्राप्त जानकारी बताती है कि प्रत्येक कुछ हज़ार वर्षों के अंतराल पर तापमान में बदलाव होता था। लेकिन इनमें 42,000 साल पूर्व कोई बदलाव पता नहीं चला है।

अध्ययन के शोधकर्ताओं का कहना कि उनके अध्ययन से लगता है कि 42,000 साल पहले जलवायु परिवर्तन से सम्बंधित कई घटनाएं हुई होंगी। जैसे उस समय ऑस्ट्रेलिया से बड़े स्तनधारी जीव विलुप्त हो गए, निएंडरथल युरोप से गायब हो गए, और युरोप और एशिया में बड़े स्तर पर गुफा चित्र दिखाई देने लगे। बहरहाल अन्य शोधकर्ता मानते हैं कि उपरोक्त अध्ययन के आंकड़ों को बहुत खींचा जा रहा है। (स्रोत फीचर्स)

नोट: स्रोत में छपे लेखों के विचार लेखकों के हैं। एकलव्य का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।

Photo Credit : https://www.sciencemag.org/sites/default/files/styles/article_main_image_-1280w__no_aspect/public/ca_0219NID_Kauri_Tree_online.jpg?itok=rdmLLuH_