आम तौर पर माना जाता है कि जुड़वां बच्चे हूबहू एक समान होते हैं। जुड़वां बच्चों की थीम पर बनी हिंदी फिल्मों ने इस धारणा को काफी बल दिया है। लेकिन तथ्य यह है कि दुनिया भर में जितने जुड़वां बच्चे पैदा होते हैं उनमें से मात्र लगभग 10 प्रतिशत ही ऐसे ‘फिल्मी’ जुड़वां होते हैं। आम तौर पर जुड़वां बच्चे दो प्रकार के होते हैं – समान और असमान। इन दोनों के निर्माण के तरीके में अंतर है। तकनीकी भाषा में इन्हें एकयुग्मज (समान) और द्वियुग्मज (असमान) जुड़वां कहते हैं। हाल ही में एक रिपोर्ट आई है कि ऐसे जुड़वां बच्चों का जन्म हुआ है जो न तो पूरी तरह समान हैं न पूरी तरह असमान; ये आंशिक रूप से समान हैं। इस बात को समझने के लिए पहले जुड़वां बच्चों की बात को समझना आवश्यक है।

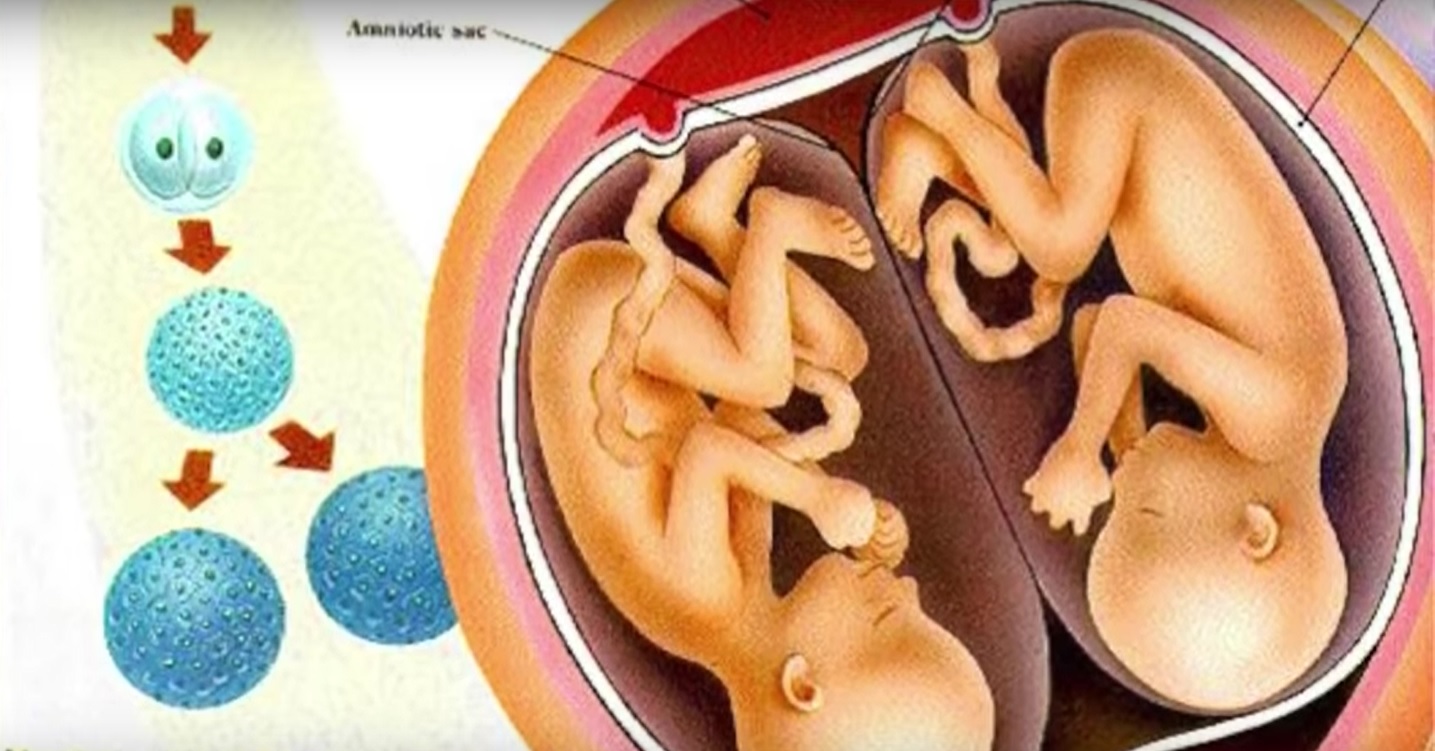

द्वियुग्मज जुड़वां बच्चे दो अलग-अलग अंडाणुओं के दो अलग-अलग शुक्राणुओं के साथ मेल के द्वारा विकसित होते हैं। स्त्री शरीर में सामान्य व्यवस्था यह है कि प्रति माह दो में से किसी एक अंडाशय में से अंडाणु मुक्त होता है। इस अंडाणु के किसी शुक्राणु से मिलन (निषेचन) के फलस्वरूप युग्मज यानी ज़ायगोट बनता है। यही ज़ायगोट विकसित होकर भ्रूण तथा शिशु का रूप लेता है। कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि एक ही समय पर दोनों अंडाशयों में से एक-एक अंडाणु मुक्त हो जाता है। यदि इन दोनों का निषेचन हो जाए तो दो ज़ायगोट बन जाते हैं। दोनों ज़ायगोट बच्चादानी में जुड़ सकते हैं और आगे विकास जारी रख सकते हैं। चूंकि ये दोनों अलग-अलग अंडाणुओं और अलग-अलग शुक्राणुओं के निषेचन से बने हैं इसलिए इनमें उतनी ही समानता होती है जितनी किन्हीं भी दो भाई-बहनों के बीच होती है। अंतर सिर्फ यह होता है कि ये दोनों एक साथ एक ही समय पर गर्भाशय में पलते हैं। इनमें दोनों लड़के, दोनों लड़कियां या एक लड़का और एक लड़की भी हो सकते हैं।

दूसरी ओर, एकयुग्मज जुड़वां (यानी समान जुड़वां) एक ही अंडाणु के एक ही शुक्राणु द्वारा निषेचन से पैदा होते हैं। इनमें जो ज़ायगोट बनता है वह निषेचन के बाद दो भागों में बंट जाता है और दोनों से शिशुओं का विकास होता है। इनमें आनुवंशिक सामग्री एक ही होती है और इसलिए ये हूबहू एक जैसे होते हैं। एकयुग्मज जुड़वां या तो दोनों लड़के होते हैं या दोनों लड़कियां।

जिन कोशिकाओं से शुक्राणु और अंडाणु बनते हैं उनमें प्रत्येक गुणसूत्र की दो-दो प्रतियां पाई जाती हैं। शुक्राणु/अंडाणु बनते समय इनमें से एक ही प्रति उनमें जाती है। इस प्रकार से शुक्राणु/अंडाणु में प्रत्येक गुणसूत्र की एक प्रति होती है। निषेचन के समय हरेक गुणसूत्र की एक प्रति शुक्राणु से और एक प्रति अंडाणु से आती है। इस प्रकार से बच्चे अपने माता या पिता से 50-50 प्रतिशत आनुवंशिक सामग्री प्राप्त करते हैं।

लेकिन यह बात आम तौर पर ज्ञात नहीं है कि इनके अलावा एक तीसरे किस्म के जुड़वां बच्चे भी होते हैं जिन्हें अर्ध-समान जुड़वां या सेमी-आइडेंटिकल ट्विन्स कहते हैं। ये बहुत बिरले होते हैं और यह भी पता नहीं है कि दुनिया में ऐसे आंशिक-समान जुड़वां कितने हैं – रिकॉर्ड में तो मात्र 1 था। हाल ही में दी न्यू इंग्लैण्ड जर्नल ऑफ मेडिसिन में ऐसे ही अर्ध-समान जुड़वां के जन्म की रिपोर्ट प्रकाशित हुई है। इनका जन्म जनवरी 2014 में ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। रिपोर्ट में बताया गया है कि इनमें मां से मिलने वाले तो सारे जीन्स एक जैसे हैं मगर पिता से आए तीन-चौथाई जीन्स ही एक-दूसरे से मेल खाते हैं।

उक्त शोधपत्र के प्रमुख लेखक इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड बायोमेडिकल इनोवेशन के माइकेल गैबेट ने बताया है कि ऐसे अर्ध-समान जुड़वां पहली बार 2007 में यूएस में जन्म के बाद पहचाने गए थे। इस बार जो जुड़वां पहचाने गए हैं उन्हें सबसे पहले गर्भ में ही सोनोग्राफी की मदद से पहचाना गया था। पहली सोनोग्राफी में पता चला था कि वे समान जुड़वां हैं। मगर कुछ समय बाद यह देखकर डॉक्टरों के आश्चर्य का ठिकाना न रहा कि ये दो बच्चे एक लड़का और एक लड़की थे। समान जुड़वां या तो दोनों लड़के होते हैं या दोनों लड़की।

इसके बाद डॉक्टरों ने उनके गर्भजल की जांच की। दोनों बच्चे अलग-अलग गर्भजल थैलियों में बढ़ रहे थे। इस जांच में पता चला कि इन जुड़वां में मां के 100 प्रतिशत जीन्स एक समान थे किंतु पिता के मात्र 78 प्रतिशत जीन्स ही समान थे।

तो ये अर्ध-समान जुड़वां कैसे बने? गैबेट ने इसे समझाने के लिए एक परिकल्पना प्रस्तुत की है। उनके मुताबिक संभवत: हुआ यह है कि एक अंडाणु को दो शुक्राणुओं ने निषेचित किया। प्रत्येक शुक्राणु में गुणसूत्र का अपना-अपना सेट होता है। यानी अंडाणु के गुणसूत्र दो शुक्राणुओं के गुणसूत्रों से मिल गए। एक बार निषेचन हो जाने के बाद अंडाणु अभेद्य हो जाता है – एक शुक्राणु के अंडाणु में प्रवेश के बाद दूसरे शुक्राणु अंदर नहीं पहुंच सकते। यानी संयोगवश ये दो शुक्राणु एक ही समय पर अंडाणु से टकराए होंगे और दोनों को प्रवेश मिल गया होगा। तो अंदर गुणसूत्रों के तीन सेट हो गए होंगे। ये तीन कोशिकाओं में बंटे होंगे – एक में अंडाणु और प्रथम शुक्राणु के गुणसूत्र, दूसरी में अंडाणु और दूसरे शुक्राणु के गुणसूत्र तथा तीसरी में दोनों शुक्राणुओं के गुणसूत्र। संतान के विकास के लिए माता-पिता दोनों के गुणसूत्र होना ज़रूरी है। लिहाज़ा तीसरी कोशिका की मृत्यु हो गई होगी। शेष दो कोशिकाएं आपस में मिल गई होंगी और फिर दो में विभाजित होकर दो शिशु विकसित हुए होंगे।

एक परिकल्पना यह भी प्रस्तुत की गई है कि पहले कोई अनिषेचित अंडाणु दो में बंट जाता है और ये दोनों भाग आपस में जुड़े रह जाते हैं। इन दोनों का ही निषेचन हो सकता है। इन दोनों अंडाणुओं का निषेचन अलग-अलग शुक्राणुओं से हो जाता है और निषेचन के बाद ये आपस में मिल जाते हैं। कुछ समय विकास के बाद यह मिला-जुला अंडा फिर से दो में विभाजित होकर दो शिशुओं को जन्म देता है। इस तरह से इन दोनों में मां के तो सारे गुणसूत्र एक जैसे होंगे मगर पिता के दो शुक्राणुओं से प्राप्त मिले-जुले गुणसूत्र होंगे।

इन जुड़वां में कुछ और भी विचित्रताएं हैं। जैसे दोनों में नर व मादा दोनों लिगों के गुणसूत्र हैं। मनुष्य में कुल 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। इनमें से 22 जोड़ियों में तो दोनों गुणसूत्र एक-दूसरे के पूरक होते हैं मगर 23वीं जोड़ी के गुणसूत्र भिन्न-भिन्न होते हैं। इन्हें एक्स और वाय गुणसूत्र कहते हैं। 23वीं जोड़ी के दोनों गुणसूत्र एक्स हों तो लड़की बनती है और यदि 23वीं जोड़ी में एक एक्स तथा दूसरा वाय गुणसूत्र हो तो लड़का बनता है। ऑस्ट्रेलियाई जुड़वां में दोनों की कुछ कोशिकाओं में एक्स-एक्स जोड़ी है जबकि कुछ कोशिकाओं में एक्स-वाय जोड़ी है। विभिन्न कोशिकाओं में इस तरह से नर व मादा गुणसूत्र जोड़ियों का पाया जाना कई समस्याओं को जन्म देता है। जब डॉक्टरों ने जुड़वां में से लड़की के अंडाशय की जांच की तो पाया कि उसमें कुछ ऐसे परिवर्तन हुए हैं जो कैंसर को जन्म दे सकते हैं। ऐहतियात के तौर पर उसके अंडाशय हटा दिए हैं। अच्छी खबर यह है कि ये दो जुड़वां बच्चे अब साढ़े चार साल के हो चुके हैं और सामान्य ढंग से विकसित हो रहे हैं। (स्रोत फीचर्स)

नोट: स्रोत में छपे लेखों के विचार लेखकों के हैं। एकलव्य का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।

Photo Credit : https://www.youtube.com/watch?v=x7QHAasiDgE