नेचर पत्रिका में प्रकाशित एक शोध पत्र इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करता है कि डायनासौर ने पूरी धरती पर दबदबा कैसे कायम किया था। इस बात का सुराग ट्राएसिक युग (25-20 करोड़ वर्ष पूर्व) के अंतिम दौर से लेकर प्रारंभिक जुरासिक युग (20-14.5 करोड़ वर्ष पूर्व) में डायनासौर की विष्ठा (fossilized dung analysis) और वमन जीवाश्मों (Bromalite study) के विश्लेषण से मिला है। डायनासौर के भोजन के अध्ययन से पता चलता है कि कैसे 23-20 करोड़ वर्ष पूर्व के समय में डायनासौर ने अपने सारे प्रतिद्वन्द्वियों को विस्थापित कर दिया था और स्वयं विविध आकारों और साइज़ों (Dinosaur dominance) में विकसित हुए थे। यह घटना प्राचीन सुपर महाद्वीप पैंजिया के एक हिस्से में घटी थी। यह शोध पत्र उपसला विश्वविद्यालय के पुराजीव वैज्ञानिक मार्टिन क्वार्नस्ट्रॉम (Martin Qvarnström ) और उनके साथियों का है।

क्वार्नस्ट्रॉम का कहना है कि आम तौर पर लोग जंतुओं के कंकालों के जीवाश्मों पर ध्यान देते हैं, उनकी विष्ठा पर नहीं, जबकि विष्ठा जानकारी का खज़ाना होती है।

पहले डायनासौर करीब 23 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी पर अदना किरदारों के रूप में प्रकट हुए थे। उस समय की पारिस्थितिकी में तमाम अन्य किरदार मौजूद थे – विशाल शाकाहारी (डायसिनोडोन्ट–Dicynodonts), बड़े-बड़े शिकारी सरिसृप (रौइसुकिड्स– Rauisuchids) और मगरमच्छ जैसे जीव। लेकिन 3 करोड़ सालों के अंदर डायनासौर धरती पर छा गए – उन्होंने अपने प्रतिद्वन्द्वियों द्वारा घेरे गए समस्त निशे पर कब्ज़ा कर लिया। पारिस्थितिकी में निशे का मतलब होता है कि कोई प्रजाति अपने परिवेश में क्या भूमिका निभाती है – यानी परिवेश के अन्य सजीव और निर्जीव घटकों से क्या सम्बंध निर्वाह करती है। यह बहस का विषय रहा है कि क्या डायनासौर इसलिए हावी हुए थे कि उनके पास खास किस्म के शारीरिक लक्षण थे या फिर उनके प्रतिद्वन्द्वी जलवायु में हुए बदलाव के कारण परास्त हो गए थे।

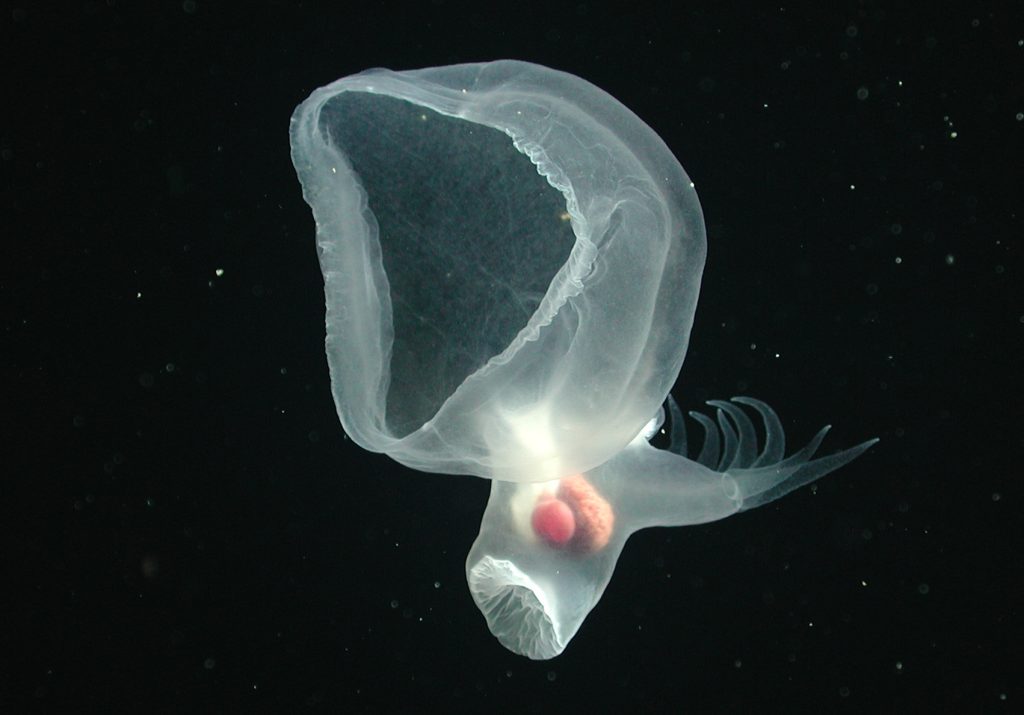

क्वार्नस्ट्रॉम और उनके साथियों को लगता था कि इसका सुराग डायनासौर के भोजन में मिलेगा। डायनासौर की खुराक का खुलासा करने के लिए वे पोलिश बेसिन में डायनासौर की विष्ठा और वमन के जीवाश्म की तलाश में जुट गए। यह वह इलाका है जहां से हड्डियों के जीवाश्म और पुराजलवायु सम्बंधी विस्तृत रिकॉर्ड उपलब्ध हैं। टीम ने तीन मुख्य स्रोतों से प्राचीन भोजन शृंखला का पुनर्निर्माण किया: कोप्रोलाइट (coprolite -विष्ठा जीवाश्म), रीगर्जिएट (Regurgitated fossils – वमन के जीवाश्म) और कोलोलाइट्स (cololites – पाचन तंत्र के जीवाश्मित पदार्थ)। इन तीनों प्रकार के जीवाश्मों का मिला-जुला नाम है ब्रोमालाइट।

शोधकर्ताओं ने नौ जगहों से प्राप्त 532 ब्रोमालाइट्स की जांच की। इसके बाद उन्होंने इन ब्रोमालाइट्स को साइज़, आकृति और पदार्थों के आधार विभिन्न प्राचीन जंतु समूहों (Taxa – टैक्सा) में बांट दिया। उदाहरण के लिए, लंगफिश (Lungfish – फेफड़ों वाली मछलियां) और शार्क की आहार नाल सर्पिलाकार होती है और उनकी विष्ठा ऐंठे हुए भंवर के आकार की होती है। इससे अलग, उभयचर जीव अंडाकार विष्ठा छोड़ते हैं जिसमें मछलियों के शल्क बहुतायत में होते हैं।

खोज स्थल से भी कई सुराग मिले। जैसे कोप्रोलाइट्स प्राय: उससे सम्बंधित जीव की हड्डियों और पदचिंहों के बीच मिलते हैं। उदाहरण के लिए यदि आपको 30 से.मी. से ज़्यादा लंबी/बड़ी विष्ठा मिलती है और जहां आसपास डायनासौर के खूब पदचिंह हैं, तो पक्का है कि उसी की विष्ठा है।

इसके बाद रासायनिक विश्लेषण और सिन्क्रोट्रॉन टोमोग्राफी (Synchrotron tomography) जैसी तकनीकों की मदद से शोधकर्ताओं ने उस काल के भोजन की तहकीकात की। उदाहरण के लिए, जब उन्हें लंबी विष्ठा मिली जिसमें मछलियों के अवशेष भरपूर मात्रा में थे तो उन्होंने माना कि यह विष्ठा मगरमच्छ जैसे किसी सरिसृप ने छोड़ी होगी जिसकी थूथन लंबी होगी और दांत पैने होंगे (Paleorhinus – पैलियोराइनस)। दूसरी ओर यदि गोबर के जीवाश्म में गुबरैले हैं तो वह यकीनन कीटभक्षी सिलेसौरस की करतूत है। सिलेसौरस डायनासौर का निकट सम्बंधी था। आर्कोसौर स्मॉक की विष्ठा के जीवाश्म में उसके शिकार की चबाई हुई हड्डियां और दांत मिले। स्मॉक 5 मीटर लंबा दोपाया शिकारी था जिसके जबड़े निहायत शक्तिशाली और दांत आरीनुमा थे।

इस तरह शोधकर्ताओं ने समय के साथ भोजन में आए परिवर्तनों पर गौर किया तो उन्हें डायनासौर के दबदबा स्थापित होने के नए सुराग मिलते गए।

डायनासौर के पूर्वज छोटे-छोटे सर्वाहारी थे जो ट्राएसिक पारिस्थितिकी में गौण किरदार थे। इनसे शुरुआती डायनासौर का विकास हुआ – जैसे छोटे शिकारी थेरोपॉड्स (Theropods)। ये मूलत: कीट और मछलियां खाते थे। जुरासिक काल के उत्तरार्ध में जलवायु अपेक्षाकृत गर्म और नम होने लगी थी। इसके चलते वनस्पतियों का विस्तार हुआ और शाकाहारी डायनासौर (जाने-माने विशाल लंबी गर्दन वाले सौरोपॉड्स) (Sauropods) के लिए ज़्यादा भोजन उपलब्ध होने लगा। इन्होंने जो विष्ठा छोड़ी है उसमें वनस्पति अवशेष भरपूर मात्रा में पाए गए हैं। सारे संकेत यही दर्शाते हैं कि सौरोपॉड्स भारी मात्रा में बड़ी पत्तियों वाले फर्न खाते थे। धीरे-धीरे ये शाकाहारी विशाल हो गए और साथ ही इनका शिकार करने वाले थेरोपॉड भी।

ट्राएसिक काल के अंतिम दौर का विष्ठा रिकॉर्ड दर्शाता है कि डायनासौर पारिस्थितिकी तंत्र के हर स्तर पर छा चुके थे और उनके गैर-डायनासौर प्रतिद्वन्द्वी विस्थापित हो गए थे। यह पूर्व में अस्थि जीवाश्मों व अन्य प्रमाणों के आधार पर निकाले गए निष्कर्षों की पुष्टि करता है। इस विषय के शोधकर्ता आम तौर पर स्वीकार कर रहे हैं कि विष्ठा के विश्लेषण से यह पता करना कि कौन किसको खाता था, पारिस्थितिकी तंत्र को समझने के लिए काफी महत्वपूर्ण है। क्वार्नस्ट्रॉम को उम्मीद है कि यह शोध पत्र अन्य शोधकर्ताओं को भी इस दिशा में काम करने को प्रेरित करेगा। (स्रोत फीचर्स)

नोट: स्रोत में छपे लेखों के विचार लेखकों के हैं। एकलव्य का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।

Photo Credit : https://cdn.mos.cms.futurecdn.net/XwQSkhizwwso2k3gTUHU7C-1200-80.jpg