चुभने वाली चीज़ें प्रकृति में कई भूमिकाएं अदा करती हैं। कैक्टस व अन्य पौधों के कांटे उन्हें सुरक्षा प्रदान करते हैं, मच्छर की सूंड उसे खून पीने में मदद करती है, साही का कंटीला आवरण उसे बचाता है। ये सभी सीधी रचनाएं हैं जो एक सिरे पर नुकीली होती हैं। भौतिकविदों के लिए इनकी रचना में समानताएं कौतूहल का विषय रही हैं।

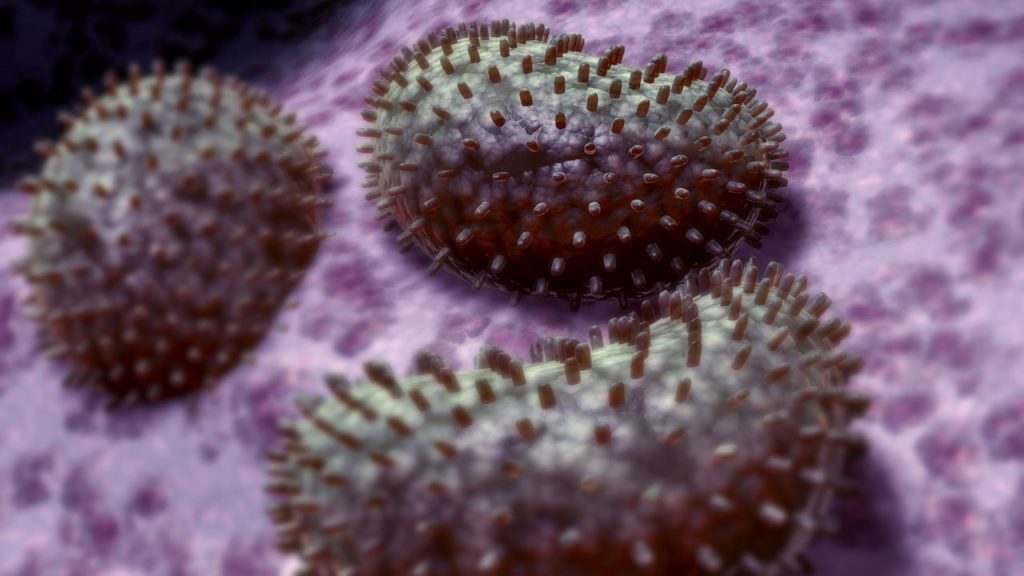

वैज्ञानिकों ने पहली समानता तो यह देखी कि चाहे वह नैनोमीटर की साइज़ के बैक्टीरियाभक्षी वायरस के तंतु हों या आर्कटिक सागर में पाई जाने वाली नारव्हेल की 2-3 मीटर लंबी सूंड हो, सभी लंबूतरे, पतले शंकु होते हैं जिनके आधार का व्यास उनकी कुल लंबाई की तुलना में बहुत कम होता है।

किसी भी चुभने वाली चीज़ का आकार दो परस्पर विरोधी बाधाओं से निर्धारित होता है। पहली, लक्ष्य को बेधने के लिए उसे इतना बल लगाना पड़ेगा जो लक्ष्य द्वारा उत्पन्न घर्षण के दबाव को पार कर सके। और दूसरी, यह बल इतना भी नहीं हो सकता कि बेधक रचना टूट जाए या मुड़ जाए।

वैसे तो इन दो सीमाओं को साधने के लिए कई आकृतियां – पतली और लंबी से लेकर चौड़ी और छोटी – उपयोगी हो सकती हैं लेकिन प्रकृति ने जिस आकृति को सामान्य रूप से अपनाया है उसमें आधार के व्यास और लंबाई का अनुपात लगभग 0.06 होता है। यानी यदि चुभने वाली रचना की लंबाई 5 से.मी. है तो उसके आधार का व्यास लगभग 0.3 से.मी. होगा।

डेनमार्क के तकनीकी विश्वविद्यालय के भौतिक शास्त्री कारे जेंसन का कहना है कि प्रकृति में आम तौर पर इस आकृति का चयन होने का कारण है कि प्रकृति ‘किफायत’ से काम करती है। यह सही है कि मोटे बेधक ज़्यादा टिकाऊ होंगे लेकिन उनमें कुल पदार्थ भी तो ज़्यादा लगेगा, जो सम्बंधित जीव को ही भरना पड़ेगा। इसलिए जैव विकास ऐसी रचना को वरीयता देगा जो लक्ष्य को बेधने के लिए बस पर्याप्त मज़बूत हो। नेचर फिज़िक्स में प्रकाशित शोध पत्र में जेंसन की टीम ने डिज़ाइन के इस सिद्धांत की मदद से बेधने वाली चीज़ों की आकृतियों का सटीक पूर्वानुमान प्रस्तुत किया है।

जेंसन की टीम ने ठोस शंक्वाकार बेधक चीज़ों के लिए एक सैद्धांतिक मॉडल विकसित किया। उनकी गणनाओं से पता चला कि आधार का यथेष्ट व्यास मात्र तीन बातों पर निर्भर करता है – बेधक की लंबाई, उसके पदार्थ की कठोरता और लक्षित ऊतक द्वारा उत्पन्न घर्षण का दबाव। उन्होंने यह भी पाया कि पदार्थ की कठोरता और घर्षण का दबाव ज़्यादा असर नहीं डालता। उनके अनुसार मुख्य बात आधार के व्यास और लंबाई के अनुपात की है।

पहले प्रकाशित एक मॉडल में कहा गया था कि आधार का व्यास लंबाई की तुलना में 2/3 के अनुपात में बदलता है। यानी यदि लंबाई दुगनी हो तो व्यास में 59 प्रतिशत की वृद्धि होगी। जेंसन की समीकरण दर्शाती है कि इन दो के बीच सम्बंध समानुपात का है – लंबाई दुगनी होगी तो व्यास भी दुगना हो जाएगा।

अपनी समीकरण को परखने के लिए जेंसन और उनके साथियों ने सजीवों में उपस्थित 140 बेधक अंगों, कांटों वगैरह का अध्ययन किया। इनमें कशेरुकी-अकशेरुकी, जलचर-थलचर, पौधे, शैवाल और वायरस शामिल थे। इन सभी में बेधक समीकरण से मेल खाते पाए गए। इनके अलावा मानव निर्मित सुइयां, कीलें, तीर वगैरह भी इस समीकरण पर खरे उतरे। तो लगता है समीकरण सही है। वैसे अभी इसमें कई अन्य बातों को जोड़ना शेष है – जैसे कई ऐसी रचनाएं खोखली होती हैं, कई इस तरह बनी होती हैं कि बेधते समय वे मुड़ें, या घुमावदार होती हैं वगैरह। इस प्रकार के विश्लेषण के कई वास्तविक अनुप्रयोग हो सकते हैं।(स्रोत फीचर्स)

नोट: स्रोत में छपे लेखों के विचार लेखकों के हैं। एकलव्य का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।

Photo Credit : https://static.scientificamerican.com/sciam/cache/file/DFD9D551-6694-4889-A6F04A2FB4D7F376_source.jpg?w=590&h=800&68625947-A1CC-40CD-964556A3FD8E4B79