आज़ादी के बाद के दशकों में हमारे देश ने काफी विकास किया है, फिर भी उच्च शिक्षा और विज्ञान व टेक्नॉलॉजी सम्बंधी नीतियों के निर्माण और संशोधन के बाद अभी भी काफी कुछ करना बाकी है। यह आलेख उच्च शिक्षा की पिछली नीतियों और सीखने के परिणाम आधारित उच्च शिक्षा से सम्बंधित है। यहां एक विशिष्ट उदाहरण की मदद से परिणाम आधारित यूजी और पीजी शिक्षा के बारे में कुछ सुझाव दिए गए हैं।

“विज्ञान और वैज्ञानिकों से समाज एवं सरकार को तथा सरकार व समाज से वैज्ञानिकों को क्या उम्मीदें हैं,” यह सवाल जितना महत्वपूर्ण है उतना ही महत्वपूर्ण महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में शिक्षण की गुणवत्ता का सवाल भी है। देश के युवाओं को उच्च शिक्षा का उद्देश्य अस्पष्ट है। क्योंकि उच्च शिक्षा या तो बेहतरीन कैरियर हेतु प्रमाण पत्र हासिल करने की एक प्रक्रिया बनकर रह गई है या फिर इसने ऐसा मानव संसाधन पैदा किया है जो एक अनुपयोगी संपदा बनकर रह गया है। जनता की राय भी इस दृष्टिकोण का समर्थन करती है।

व्यवहार में उच्च शिक्षा को विज्ञान और प्रौद्योगिकी (एसएंडटी) नीतियों से अलग करना, खास तौर से विज्ञान शिक्षा और उसके अपेक्षित परिणामों के सम्बंध में, काफी निराशाजनक रहा है। इसके अलावा राजनीतिक, शैक्षिक, वैज्ञानिक, सामाजिक और यहां तक कि नौकरशाही संस्थानों जैसे कई स्तरों पर स्पष्टता और निष्पक्षता की काफी कमी रही है। नाभिकीय उर्जा व अंतरिक्ष और कुछ हद तक डेयरी एवं कृषि के क्षेत्र को छोड़ दें तो हमारे पास, खासकर जीव विज्ञान में, ज़्यादा नया ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ है। आम तौर पर जिस ज्ञान का दावा किया जा रहा है वह दरअसल पुराने ज्ञान का पुनर्निर्माण भर है।

जीव विज्ञान की इस स्थिति का कारण कुछ ही क्षेत्रों तक सीमित वैज्ञानिक-राजनीतिज्ञ सम्बंधों के इतिहास में दफन है जिसके चलते चुनिंदा क्षेत्रों में वैश्विक दृश्यता हासिल हुई है। इसके अलावा, 1980 व 1990 के दशक में संस्था निर्माता खुद को प्रभावी ढंग से स्थापित करने और अपने पूर्ववर्तियों की तरह सफलता अर्जित करने में विफल रहे हैं। कुछ अन्य कारण रहे हैं – जैसे टुकड़ा-टुकड़ा योगदान जो विश्व स्तर पर जीव विज्ञान में स्थायी प्रभाव छोड़ने के लिए पर्याप्त नहीं है और देश में मात्र गिने-चुने लोगों द्वारा कुछ ही क्षेत्रों में किए जा रहे छिटपुट प्रयास।

दुर्भाग्यवश, उचित दिशा और मार्ग के अभाव के अलावा, एक कारण यह भी रहा है कि इन संस्थानों में राष्ट्रीय की बजाय निजी उद्देश्यों पर ज़ोर देने के चलते बहुत सारी प्रतिभाएं बेकार पड़ी रह गई हैं। 40 वर्षों के कार्य अनुभव के आधार पर मेरी निजी राय है कि इसके परिणामस्वरूप, कुछ व्यक्तियों को छोड़कर, लगभग एक पीढ़ी का योगदान बिलकुल नहीं मिल सका है। इसका दोष सरकारों और प्रशासन से जुड़े उन लोगों पर जाता है जो जीव विज्ञान के विषय में एक ‘विशाल-विज्ञान’ के लिए गुंजाइश विकसित नहीं कर पाए, जैसा कि नाभिकीय ऊर्जा और अंतरिक्ष विज्ञान में संभव हो सका था।

इस बहु-आयामी समस्या का एक दिलचस्प परिणाम यह है कि राष्ट्रीय स्तर पर स्पष्टता की कमी है और व्यक्तिगत कारक प्रमुख भूमिका निभाते हैं। इसलिए, जीव विज्ञान के लिए ‘विशाल-विज्ञान’ का स्थान बनाने के लिए एक ऐसा परिप्रेक्ष्य विकसित करने की आवश्यकता है जिसके तहत मौजूदा प्रतिभा का उपयोग किया जा सके। साथ ही विज्ञान में उच्च शिक्षा को आकार देने की चुनौतियों का सामना करने के लिए एसएंडटी नीति को विकसित करने की भी आवश्यकता है।

इस बात से तो कोई इन्कार नहीं कर सकता कि एक अच्छा विज्ञान कर्म उपलब्ध मानव संसाधन की गुणवत्ता पर और निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इसे तैयार करने के तरीकों पर निर्भर है। इन लक्ष्यों का निर्धारण व्यापक भागीदारी और गंभीर मंथन के आधार पर किया जाना चाहिए। हमें अपनी मौजूदा शक्तियों का उपयोग वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार करना होगा और बार-बार पहिए का आविष्कार करने की कवायद से बचना होगा।

कोई भी देख सकता है कि जीव विज्ञान के क्षेत्र में, अपनी नीतियों को धरातल पर उतारने और उनके द्वारा निर्धारित आत्म निर्भरता, टिकाऊपन और न्यायसंगत विकास के लक्ष्य को हासिल करने में हम कितने सफल रहे हैं। अतीत में प्रधान मंत्रियों और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रियों के तमाम बयानों में ‘टिकाऊपन’ तथा ‘आत्म-निर्भरता’ जैसे नारे कई बार मुखरित हुए हैं लेकिन ज़मीनी हकीकत निराशाजनक बनी हुई है।

स्वास्थ्य के संदर्भ में समाज की बुनियादी न्यूनतम आवश्यकताओं, जैसे जल जमाव रोकना, जल निकासी का प्रबंधन, ठोस एवं इलेक्ट्रॉनिक कचरे के कुशल और कम लागत वाले प्रभावी निपटान के अलावा प्रदूषण नियंत्रण, पर पिछले कई दशकों से प्रभावी रूप से कोई ध्यान नहीं दिया गया है। आज जब स्वच्छ भारत से लेकर स्किल्ड और डिजिटल इंडिया जैसे कई अभियान चल रहे हैं, यह देखना बाकी है कि क्या इनसे ज़मीनी हकीकत में बदलाव आएगा और क्या वैज्ञानिक और शिक्षित वर्ग इनमें अपेक्षित भागीदारी करेगा।

अब हमें प्रशिक्षित मानव संसाधन के बारे में ‘रटंत विद्या और उसके आधार पर सफल कैरियर’ से आगे बढ़कर भविष्य में ऐसे पाठ्यक्रम के बारे में सोचना चाहिए जिसमें सीखने के परिणामों को मापा जा सके। इस प्रकार प्राप्त किए गए ज्ञान का उपयोग उपरोक्त मुद्दों का हल निकालने के साथ-साथ नए ज्ञान के सृजन के लिए करना चाहिए।

यदि आप इस बात का अध्ययन करें कि क्या उच्च शिक्षा नीतियों, खासकर विज्ञान की उच्च शिक्षा नीतियों को एसएंडटी नीतियों के अनुरूप ढालने की कोशिश हुई है, तो आपको पता चलेगा कि ऐसा कोई विचार ही नहीं है। इसके अलावा, हमारी नीतियों के कारण उच्च शिक्षा में महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के बीच अधोसंरचना की संस्थागत असमानता पैदा हुई है और ये अलग-अलग रोडमैप के साथ काम करते हैं। नतीजा यह है, अलग-अलग पाठ्यक्रम हैं, अलग-अलग शिक्षण विधियां हैं, प्रायोगिक प्रशिक्षण में अंतर हैं और सीखने के परिणाम भी अलग-अलग हैं। जब भी और जहां भी एकरूपता लाने की कोशिश की गई, हर बार असफलता ही हाथ लगी है।

इसके साथ ही, उभरते हुए ज्ञान के साथ कदम मिलाकर चलने में असफलता, अन्य विषयों से सम्बद्धता और एकीकरण का अधमना प्रयास, और छात्रों की बदलती ज़रूरतों के हिसाब से आवश्यक कौशल प्रदान करने में असफलता ने पाठ्यक्रम में क्रमिक संशोधनों की बजाय यकायक परिवर्तन को आवश्यक बना दिया है। विषय विशेष की पाठ्यक्रम संरचना को बदलने और मापन योग्य परिणाम हासिल करने के लिए यह दृष्टिकोण और रवैया आवश्यक है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि नए कलेवर में वही पुरानी चीज़ भर दी जाए, जिसमें पाठ्यक्रमों में टुकड़ा-टुकड़ा संशोधन करके उन्हें सीखने के परिणामों पर आधारित शिक्षा का नाम दे दिया जाता है।

शिक्षा नीतियों के माध्यम से समय-समय पर शिक्षा सम्बंधी बहसें होती रही हैं: विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग (1948); माध्यमिक शिक्षा आयोग (1952); राष्ट्रीय शिक्षा आयोग (डी. एस. कोठारी, 1964-66), राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1968); राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा (1979), राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) और राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1992)। हालांकि, ये नीतियां कागज़ पर प्रशंसनीय दिखती थीं तथा अपने समय के लिए प्रासंगिक दिशा प्रदान करती थीं, लेकिन खराब क्रियान्वयन और निगरानी के कारण उत्कृष्टता लाने में विफल रहीं।

हाल ही में, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर प्रबंधन के लिए नियामक एजेंसियों में सुधार की घोषणा की गई है। इसके लिए 2018 में उच्च शिक्षा आयोग का गठन किया गया है ताकि महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों की निगरानी और धन आवंटन के नियामक ढांचे में सुधार किया जा सके। इसने यूजीसी, अखिल भारतीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) जैसी स्थापित संस्थाओं के स्वतंत्र कामकाज से सम्बंधित मुद्दों को उजागर किया है जो अपेक्षित कार्य नहीं कर रही हैं। एक विचार यह भी रहा है कि इन संस्थाओं को हटाकर नई संस्थाएं बनाने की बजाय इनसे सही तरह से काम करवाया जाए और इन्हें जवाबदेह बनाया जाए। डर इस बात का है कि मौजूदा संस्थाओं की तरह, कहीं यह विशालकाय उच्च शिक्षा आयोग भी उन्हीं बुराइयों का शिकार न हो जाए। लिहाज़ा इसका समाधान यह है कि मौजूदा संस्थाओं के कामकाज को सुधारा जाए और उन्हें चुस्त बनाया जाए, ताकि हम फिर से वही बातें सीखने में समय न बर्बाद करें।

एक देश के रूप में प्रतिभा को खोजने, उसे पोषित करने तथा सहायता करने में हमने बहुत कम काम किया है। हां, इक्का-दुक्का अपवाद हैं लेकिन उनकी संख्या काफी कम है। अर्थात जिस पैमाने पर यह काम किया जाना है वह नहीं हुआ है और विभिन्न ज़रूरतों के लिए ज़रूरी क्षमता का निर्धारण करना भी बाकी है। सत्ता के गलियारों में अधिकतर लोग एक उबड़-खाबड़ रास्ते पर हैं। सभी के लिए समान रूप से आवश्यक डिज़ाइन और क्रियान्वयन के लिए उन्हें गहरे चिंतन और मनन की ज़रूरत है।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के माध्यम से देश के सामने अवसर है कि यूजीसी को एक अंग के रूप में शामिल करके स्वयम के माध्यम से मुफ्त ऑॅनलाइन शिक्षा आसानी से उपलब्ध कराई जा सकती है। अभी सबसे बड़ा कार्य, विभिन्न विषयों में यूजी और पीजी के लिए बड़े पैमाने पर ऑॅनलाइन कोर्सेज़ और लर्निंग आउटकम आधारित पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क के तहत ऑॅनलाइन मॉड्यूल विकसित करना है। यह प्रक्रिया काफी समय से कई देशों में लागू है। इसकी रूपरेखा विकसित करने के लिए कोर समिति और विषय विशेषज्ञों की बैठक हुई थी जिसका उद्देश्य रूपरेखा तैयार करके उसे चर्चा, संशोधन और आखिर में अपनाने के लिए प्रसारित करना था। मुझे लगता है कि यह (स्वयम) विज्ञान के विभिन्न विषयों में पाठ्यक्रम संरचनाओं में गुणात्मक बदलाव लाने का उपयुक्त मौका है, जिसमें सीखने के परिणामों को सटीक रूप से परिभाषित किया जाए और मूल्यांकन किया जाए ताकि इन्हें देश की एसएंडटी नीति में व्यक्त आकांक्षाओं के अनुरूप बनाया जा सके। पाठ्यक्रम संरचनाओं को एकीकृत, बहु-विषयी और अंतर-विषयी तरीके से तैयार करने की आवश्यकता है ताकि वैज्ञानिक विषयों के एक बड़े परास को साथ लाया जा सके और जटिल समस्याओं को हल करने के लिए नई विधियों, अवधारणाओं और दृष्टिकोणों का विकास हो सके। एसएंडटी और उच्च शिक्षा नीतियों में संतुलन बनाने के लिए यदि और जब इस दृष्टिकोण को अपनाया जाता है तो इस बदलाव का विरोध करने वाले शिक्षकों और छात्रों के बीच अभिमत उत्पन्न हो सकते हैं। दूसरी ओर, इसे सामाजिक आवश्यकताओं के लिए प्रासंगिक एवं नई खोजों और नवाचारों के लिए मानव संसाधन तैयार करके उच्च शिक्षा को आकार देने के एक अवसर के रूप में भी देखा जा सकता है।

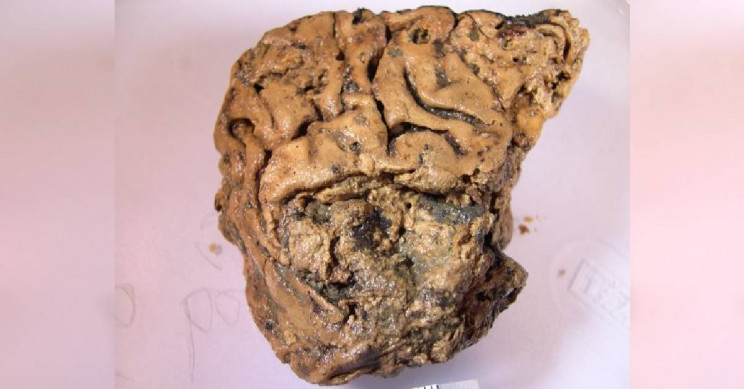

उदाहरण के तौर पर मैं यहां एक विषय क्षेत्र की झलक प्रदान करता हूं कि किस तरह एसएंडटी में नवाचार के घोषित लक्ष्य को पाठ्यक्रम में सीखने के सुपरिभाषित व सार्थक परिणामों के अनुरूप फेरबदल करके प्राप्त किया जा सकता है। एक अध्ययन के तौर पर मैं जंतु विज्ञान को चुन रहा हूं जो हमारे पारंपरिक महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाता है। यूजी और पीजी पाठ्यक्रम में कुछ बदलाव लाने के लिए हमें जंतु विज्ञान को आधुनिक जैविक परिप्रेक्ष्य में समझना होगा जिसमें जीवों को परमाणु स्तर पर देखा जाता है। जीवों की प्रणालियों के तुलनात्मक अध्ययन हेतु रासायनिक, भौतिक, गणितीय और आणविक पहलुओं का कारगर तरीके से एकीकृत अध्ययन करने की आवश्यकता है ताकि विभिन्न जीवों के आंतरिक कामकाज को आकारिकी, कोशिकीय, आणविक, परस्पर क्रियात्मक एवं जैव विकास जैसे विभिन्न स्तरों पर समझा जा सके।

पाठ्यक्रम को संस्था में उपलब्ध संसाधनों और भौगोलिक स्थिति के आधार पर अलग-अलग आकार दिया जा सकता है। लेकिन, इसे सीखने के कमोबेश एकरूप परिणामों के अनुरूप होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर, विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में, विभिन्न कौशलों के साथ शिक्षण और प्रायोगिक प्रदर्शन में जैव विकास के विभिन्न सोपानों की क्षेत्रीय प्रजातियों का उपयोग किया जा सकता है और फिर भी तुलनात्मक जीव विज्ञान की समझ एक जैसी हो सकती है। आखिरकार, इसका उद्देश्य अकशेरुकी और कशेरुकी जीवों यानी एकल कोशिकीय प्रोटोज़ोआ से लेकर बहुकोशिकीय मनुष्यों तक में विभिन्न प्रणालियों की तुलना करते हुए जीव जगत के आंतरिक कामकाज को समझने में मदद देने का होना चाहिए। इसमें सूचना व संचार टेक्नॉलॉजी (आईसीटी) के औज़ारों की मदद ली जा सकती है तथा प्रायोगिक कार्य और मैदानी अध्ययन को भी जोड़ा जा सकता है। दूसरे शब्दों में, यदि विभिन्न फायलम को समझने के लिए एक ही सैद्धांतिक ढांचे का इस्तेमाल किया जाए और आकारिकी और आणविक औज़ारों के आधार पर वर्गीकरण को जैव विकास के आधार पर समझने की कोशिश हो और साथ में उपयुक्त मैदानी व प्रयोगशाला कार्य को जोड़ा जाए तो छात्र रटंत प्रणाली से मुक्त रहेंगे।

यदि कोई छात्र जंतु विज्ञान में उद्यम स्थापित करने में रुचि रखता है तो उसे जीवन के विभिन्न रूपों में विविधता को एक सामाजिक-आर्थिक संपदा के रूप में देखने की आवश्यकता होगी। इसमें प्राणि विज्ञान के प्रयुक्त पहलुओं को ध्यान में रखना होगा। शोध को अपना कैरियर बनाने में रुचि रखने वाले छात्र के लिए ज़रूरी होगा कि वह रासायनिक और भौतिक सिद्धांतों को अणुओं से लेकर स्व-संगठित एवं संगठित जीवों पर इन्हें लागू करना समझे। जीन, जीनोम, कोशिका, ऊतक, अंग और तंत्रों के स्तर पर संरचना व कार्य के परस्पर सम्बंधों का व्यापक व समग्र ज्ञान सीखने के परिणामों में और अधिक योगदान देगा। इसके अलावा ज्ञान का यह आधार औद्योगिक अनुप्रयोग एवं विशुद्ध शोध कार्य, दोनों के लिए जीन एवं जीनोम संपादन के संदर्भ में भी काफी उपयोगी होगा। छात्रों को प्रायोगिक अनुभव प्रदान करने तथा भविष्य में उपयोग के लिए कौशल प्रदान करने के लिए इन समस्याओं से जुड़े लघु शोध प्रबंध हाथ में लिए जा सकते हैं। अर्जित ज्ञान का संश्लेषण और उससे हासिल परिणाम भविष्य में यूजी एवं पीजी के छात्रों के सीखने के परिणामों को परिभाषित करेंगे।

इस तरह जो मानव संसाधन तैयार होगा वह भविष्य की ज़रूरतों, बुनियादी तथा अनुप्रयुक्त दोनों, को पूरा करने के लिए भली-भांति तैयार होगा। वैसे भी अब बुनियादी तथा अनुप्रयुक्त शोध को अलग-अलग करके देखना मुनासिब नहीं है। प्रसंगवश बता दें कि यदि इस दृष्टिकोण को अपनाया जाता है तो शिक्षकों का अध्यापन बोझ अनुकूलित और कम किया जा सकता है, हालांकि शुरू में पाठ्यक्रम की सामग्री को आकार देने के लिए थोड़ी मेहनत करना होगी। शिक्षकों को इसके लिए तथा एकरूप तरीका अपनाने के लिए प्रशिक्षित करने की आवश्यकता होगी।

हालांकि उपरोक्त विशेषताओं की उम्मीद जंतु विज्ञान के यूजी/पीजी के ऐसे समस्त छात्रों से की जा सकती है, जो एक एकीकृत और अंतर-विषयी तरीके से पारिस्थितिक तंत्र के भीतर के अंतर्सम्बंधों के आधार पर विषय का अध्ययन करेंगे लेकिन संस्थान-संस्थान में इसका पैमाना, प्रकृति और गहनता को लेकर भिन्नता हो सकती है। अन्य विषयों के लिए भी ऐसा ही होने की संभावना है।

विषय कोई भी हो, अध्ययन के विषय और उससे जुड़े ‘सामाजिक कौशल’ से सम्बंधित सीखने के परिणामों में एकरूपता लाना अनिवार्य है। विषय से जुड़े कौशलों की एक व्यापक श्रेणी के के भीतर ज़रूरत इस बात की है कि आलोचनात्मक चिंतन, विश्लेषणात्मक और वैज्ञानिक तर्क, तार्किक सोच, सूचना एवं डिजिटल साक्षरता, और समस्याएं सुलझाने की क्षमताएं प्रदान की जाएं एवं उनका आकलन किया जाए। ये वे गुण हैं जो यूजीसी की कोर समिति द्वारा यूजी/पीजी के प्रत्येक छात्र के लिए निर्धारित किए गए हैं।

यदि विज्ञान के विभिन्न विषयों के विभिन्न टॉपिक्स को पढ़ाने के इन तरीकों को अपनाया जाता है, जिसमें विषयों को अनुप्रयोगों के एक दायरे से जोड़ा जाएगा, तो उससे लोगों और भावी पीढ़ियों में विश्वास पैदा होगा क्योंकि इससे उनकी सामाजिक ज़रूरतों की पूर्ति होगी। जो लोग खोजी अनुसंधान की क्षमता दर्शाते हैं उन्हें किसी अप्रासंगिक खोज को दोहराते रहने की बजाय अपनी जिज्ञासा से उभरे अनूठे सवालों के जवाब खोजने का मौका दिया जा सकता है। आखिरकार, प्राप्त शिक्षा और इसके सीखने के परिणाम या तो नए ज्ञान के रूप में होना चाहिए या फिर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सामाजिक लाभों के रूप में या शायद दोनों रूपों में होने चाहिए। यह नहीं भूलना चाहिए कि आज का तथाकथित ‘बुनियादी’ ज्ञान कल एक अनुप्रयोगी मूल्य प्राप्त कर सकता है। विषय क्षेत्रों की बुनियादी और एकीकृत वैचारिक समझ में स्पष्टता आविष्कारों, खोजों और नवाचार का आधार है। यह समय एसएंडटी मिशन और राष्ट्र निर्माण को पूरा करने के लिए उच्च शिक्षा प्रणाली में पाठ्यक्रम और सीखने के परिणामों को आकार देने का है। (स्रोत फीचर्स)

नोट: स्रोत में छपे लेखों के विचार लेखकों के हैं। एकलव्य का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।

Photo Credit : https://dailytimes.com.pk/assets/uploads/2018/02/14/Science-education.jpg