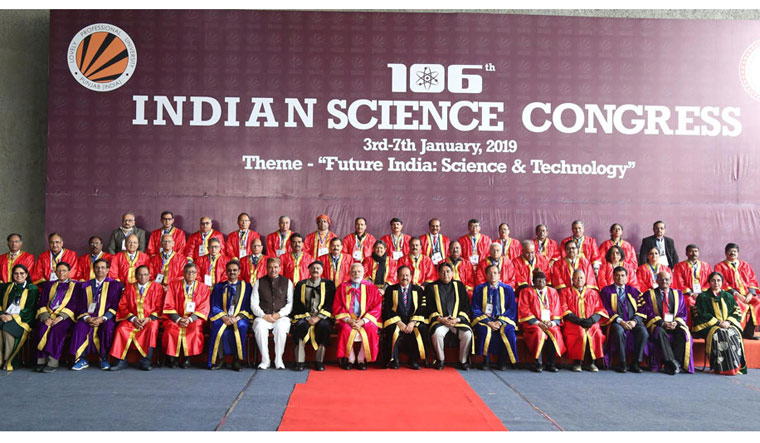

भारतीय विज्ञान कांग्रेस संघ का उद्देश्य “भारत में विज्ञान को बेहतर करना और बढ़ावा देना” रहा है। विज्ञान कांग्रेस संघ की स्थापना 1914 में हुई थी। स्थापना के बाद से ही विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया जाता रहा है। 1947 में तत्कालीन प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू ने विज्ञान कांग्रेस को, विज्ञान आधारित राष्ट्रीय एजेंडे और संविधान में उल्लेखित समाज में व्यापक पैमाने पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित और पोषित करने की प्रतिबद्धता से जोड़कर, बढ़ावा दिया था। 1976 में, विज्ञान कांग्रेस के एजेंडे में ऐसे मुद्दे शामिल किए गए थे जिनका सम्बंध विज्ञान व टेक्नॉलॉजी से था। आगे चलकर विज्ञान संचारकों की बैठक, स्कूल छात्रों के लिए विज्ञान और विज्ञान में महिलाएं वगैरह शामिल किए गए।

विज्ञान कांग्रेस में राजनीतिक नेताओं के शामिल होने का उद्देश्य था कि नेता चर्चाओं में भागीदारी करें और विज्ञान की दुनिया में हो रहे विकास को जानें और समझें कि कैसे राष्ट्र खुद को इनके अनुसार उन्मुख कर सकता है और आगे बढ़ सकता है। भारतीय वैज्ञानिकों की उपलब्धियों का प्रदर्शन भी विज्ञान कांग्रेस के एजेंडे का हिस्सा है। हाल में प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों की भागीदारी को भी जगह दी गई है।

विज्ञान कांग्रेस पिछले कुछ वर्षों में अपने एजेंडे या उद्देश्य से दूर होती गई है। आज़ादी के बाद राजनेता आयोजन में इसलिए शामिल होते थे ताकि वे विज्ञान से राष्ट्र निर्माण की योजनाओं या कार्यों के लिए वैधता हासिल कर सकें। लेकिन आजकल भूमिकाएं पलट गई हैं। अब राजनेता विज्ञान कांग्रेस के आयोजन में विज्ञान कांग्रेस का इस्तेमाल करने और उसे प्रभावित करने के उद्देश्य से शामिल होते हैं। राजनेता विज्ञान कांग्रेस के एजेंडे को निर्धारित करने को उत्सुक रहते हैं और चाहते हैं कि वैज्ञानिक इसे अपनाएं। पिछले कुछ वर्षों में वैज्ञानिक लोग विज्ञान कांग्रेस के आयोजन से अलग होते गए हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर वेंकटरमन रामकृष्णन ने विज्ञान कांग्रेस को एक सर्कस बताया था जिसमें अधिकांश प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक शामिल नहीं होते। वैज्ञानिकों के इससे अलग होने के कई कारण हैं: पहला, भारतीय वैज्ञानिकों को लगता है कि उनके लिए ऐसे आयोजनों में शामिल होना संभव नहीं है जो एक वैज्ञानिक आयोजन की जगह सरकार द्वारा प्रायोजित आयोजन लगे; दूसरा, वैज्ञानिकों में जनता के साथ जुड़ने के प्रति उदासीनता भी है, उन्हें अपने क्षेत्र में अपनी तरक्की अधिक महत्वपूर्ण लगती है। बहुत थोड़े से भारतीय वैज्ञानिक सार्वजनिक क्षेत्र में कदम रखने, विज्ञान को लोकप्रिय बनाने, वैज्ञानिक सोच फैलाने, या समाज के विभिन्न वर्गों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करने को आगे आते हैं।

इन हालात में विज्ञान कांग्रेस के मंच को छदम विज्ञान के समर्थकों ने अगवा कर लिया है, जो हमेशा से बड़े-बड़े दावे करते रहे हैं। दुर्भाग्य से, हाल ही में फगवाड़ा में आयोजित 106वीं विज्ञान कांग्रेस में स्कूली छात्रों के लिए सत्र के दौरान उनका यह एजेंडा खुलकर सामने आया।

छदम विज्ञान क्या करना चाहता है? वह यह दिखाना चाहता है कि प्राचीन भारत में आधुनिक विज्ञान पहले से ही मौजूद था। ऐसा मानना प्राचीन सभ्यता के ज्ञान और आधुनिक विज्ञान, दोनों के साथ ही अन्याय है। इतिहास में किसी दावे की ऐतिहासिकता को प्रमाणित करने के लिए साधनों/विधियों का उपयोग किया जाता है। इन दावों की ऐतिहासिकता और सत्यता की जांच के लिए उन्हें वैज्ञानिक तार्किकता की कसौटी पर भी कसा जाना चाहिए। अब तक, विज्ञान कांग्रेस की बैठकों में छदम विज्ञान के समर्थकों द्वारा किए गए टेस्ट-ट्यूब बेबी, पुष्पक विमान और मिसाइल प्रौद्योगिकी सम्बंधी बड़े-बड़े दावे इन परीक्षणों में विफल रहे हैं।

विज्ञान, एक निरंतर परिवर्तनशील और विकासमान ज्ञान प्रणाली है। इसमें ज्ञान का निर्माण तर्कसंगत जांच, प्रयोग द्वारा प्राप्त प्रमाणों और वैज्ञानिक समुदाय में आपसी सहमति के आधार पर होता है। विज्ञान में पहले की कई अवधारणाएं जो वैज्ञानिक रूप से सही मानी जाती थीं, उनकी जगह अब नई अवधारणाओं को मान्यता मिली है। जैसे, पिछले कुछ वर्षों में वैज्ञानिकों ने यह महसूस किया है कि पीढ़ी-दर-पीढ़ी सूचनाओं का हस्तांतरण मात्र डीएनए के माध्यम से नहीं होता है। वैज्ञानिक पहले डीएनए को ही पीढ़ी-दर-पीढ़ी सूचना हस्तांतरण का एकमात्र ज़रिया मानते थे।

जिस तरह वैज्ञानिक ज्ञान में लगातार नया ज्ञान जुड़ता जा रहा है, क्या उसी तरह हम अपने पवित्र धार्मिक ग्रंथों को अपडेट करने के लिए तैयार हैं? यह तो कुफ्र माना जाएगा! जब आधुनिक वैज्ञानिक ज्ञान और धार्मिक ग्रंथों को एक साथ रखने का प्रयास करते हैं तब इस तरह की समस्या समाने आती हैं। इन दो ज्ञान प्रणालियों के बीच मतभेद और भी गहरे है; विज्ञान वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर वैज्ञानिक समुदाय द्वारा विकसित मानवीय ज्ञान प्रणाली है, इसलिए यह ज्ञान हमेशा अधूरा रहेगा और इसमें हमेशा नया ज्ञान जुड़ता रहेगा। दूसरी ओर, धार्मिक ग्रंथों का ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान है। माना जाता है कि यह देवताओं से उत्पन्न ज्ञान है। इसलिए वह संपूर्ण, अपरिवर्तनशील और अंतिम है। इसलिए इन दो ज्ञान प्रणालियों के एक साथ मिलने की बात निहित रूप से विरोधाभासी है।

इसके अलावा, ज़रूरत इस बात की है कि हम विज्ञान को सिर्फ तकनीक निर्माण के साधन के रूप में न देखकर जीवन जीने के एक तरीके के रूप में देखना शुरू करें। वैज्ञानिक विधि व्यक्ति को वैज्ञानिक तर्क के आधार पर स्थितियों का विश्लेषण करने के लिए तैयार करती है। विज्ञान का पाठ्यक्रम बनाते वक्त नीति-निर्माताओं और शिक्षाविदों, यहां तक कि खुद वैज्ञानिकों द्वारा इस पहलू को अनदेखा कर दिया गया है। भारत में ऐसी संस्थाएं हैं जो आम लोगों के बीच वैज्ञानिक दृष्टिकोण और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के लिए काम करती हैं – विज्ञान कांग्रेस भी इन्हीं में से एक है – लेकिन इस काम को गंभीरता से नहीं किया जा रहा है।

विज्ञान कांग्रेस के आयोजकों को सुनिश्चित करना चाहिए कि ये आयोजन सही वैज्ञानिक भावना से हो। वैज्ञानिक समुदाय को और बेहतर तरीके से शामिल करने के प्रयास किए जाने चाहिए। देश की तीन विज्ञान अकादमियों – भारतीय विज्ञान अकादमी, भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी और राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी – की विज्ञान कांग्रेस में ज़्यादा सघन भागीदारी होना चाहिए। सरकार को विज्ञान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक मददगार के रूप में भाग लेना चाहिए, न कि अपने किसी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वार्ता और प्रस्तुतियां उन लोगों द्वारा दी जाएं जो सम्बंधित क्षेत्र में पेशेवर हों। विज्ञान अकादमियां इसमें मदद कर सकती हैं। विज्ञान के इतिहास और भारत में विज्ञान में प्राचीन योगदान के इतिहास का मूल्यांकन विज्ञान के इतिहासकारों के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए। ऐसा करके विज्ञान कांग्रेस को पटरी पर लाया जा सकता है और विज्ञान कांग्रेस भारतीय समाज में विज्ञान को एकीकृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। (स्रोत फीचर्स)

नोट: स्रोत में छपे लेखों के विचार लेखकों के हैं। एकलव्य का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।

Photo Credit : https://www.theweek.in/content/dam/week/news/sci-tech/images/2019/1/6/isc-106-science-congress.jpg