भारत के जीडीपी में वनों का योगदान 0.9 फीसदी है। इनसे र्इंधन के लिए सालाना 12.8 करोड़ टन लकड़ी प्राप्त होती है। हर साल 4.1 करोड़ टन इमारती लकड़ी मिलती है। महुआ, शहद, चंदन, मशरूम, तेल, औषधीय पौधे प्राप्त होते हैं। पेड़-पौधों का हर अंग अचंभित करता है। पत्तियां, टहनियां और शाखाएं शोर को सोखती हैं, तेज़ बारिश का वेग धीमा कर मृदा क्षरण रोकती है। पेड़ पक्षियों, जानवरों और कीट-पतंगों को आवास मुहैया कराते हैं। शाखाएं, पत्ते छाया प्रदान करते हैं, हवा की रफ्तार कम करने में सहायक होते हैं। जड़ें मिट्टी के क्षरण को रोकती हैं।

6.4 लाख गांवों में से 2 लाख गांव जंगलों में या इनके आसपास बसे हैं। 40 करोड़ आबादी प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से वनों पर निर्भर है। इनकी आय में वन उत्पादों का योगदान 40 से 60 फीसदी है। वन हर साल 27 करोड़ मवेशियों को 74.1 करोड़ टन चारा उपलब्ध कराते हैं। हालांकि इससे 78 फीसदी जंगलों को नुकसान पहुंच रहा है। 18 फीसदी जंगल बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। खुद को कीटों से बचाने के लिए पेड़-पौधे वाष्पशील फाइटोनसाइड रसायन हवा में छोड़ते हैं। इनमें एंटी बैक्टीरियल गुण होता है। सांस के ज़रिए जब ये रसायन हमारे शरीर में जाते हैं तो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है।

8 करोड़ हैक्टर भूमि हवा और पानी से होने वाले अपरदन से गुज़र रही है। 50 फीसदी भूमि को इसके चलते गंभीर नुकसान हो रहा है। भूमि की उत्पादकता घट रही है। इस भूमि को पेड़-पौधों के ज़रिए ही बचाया जा सकता है। पेड़-पौधे वातावरण से कार्बन डाईऑक्साइड सोखकर ऑक्सीजन देते हैं। एक एकड़ में लगे पेड़ उतना कार्बन सोखने में सक्षम हैं जितनी एक कार 40,000 कि.मी. चलने में उत्सर्जित करती है। साथ ही वे वातावरण में मौजूद हानिकारक गैसों को भी कैद कर लेते हैं। पेड़-पौधे धूप की अल्ट्रा वायलेट किरणों के असर को 50 फीसदी तक कम कर देते हैं। ये किरणें त्वचा के कैंसर के लिए ज़िम्मेदार होती हैं। घर के आसपास, बगीचे और स्कूलों में पेड़ लगाने से बच्चे धूप की हानिकारक किरणों से सुरक्षित रहते हैं। यदि किसी घर के आसपास पौधे लगाए जाएं तो ये गर्मियों के दौरान उस घर की एयर कंडीशनिंग की ज़रूरत को 50 फीसदी तक कम कर देते हैं। घर के आसपास पेड़-पौधे लगाने से बगीचे से वाष्पीकरण बहुत कम होता है, नमी बरकरार रहती है।

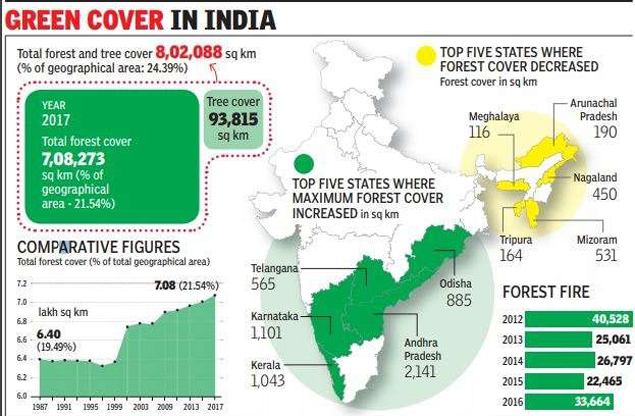

ऐसा नहीं है कि सिमटती हरियाली और उसके दुष्प्रभावों को लेकर लोग चिंतित नहीं है। लोग चिंतित भी हैं और चुपचाप बहुत संजीदा तरीके से अपने फर्ज़ को अदा भी कर रहे हैं। अपनी इस मुहिम में वे नन्हे-मुन्नों को सारथी बना रहे हैं, जिससे आज के साथ कल भी हरा-भरा हो सके। जहां दुनिया के तमाम देशों के वन क्षेत्र का रकबा लगातार कम होता जा रहा है, वहीं भारत ने अपने वन और वृक्ष क्षेत्र में एक फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की है। इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार 2015 से 2017 के बीच कुल वन और वृक्ष क्षेत्र में 8021 वर्ग किलोमीटर का इजाफा हुआ है। लगातार चल रहे सरकारी-गैर सरकारी प्रयासों और जागरूकता कार्यक्रमों से ही ऐसा संभव हो सका है।

कुल वन क्षेत्र के लिहाज़ से दुनिया में हम दसवें स्थान पर हैं और सालाना वन क्षेत्र में होने वाली वृद्धि के लिहाज़ से दुनिया में आठवें पायदान पर। अच्छी बात यह है कि जनसंख्या घनत्व को देखा जाए तो शीर्ष 9 देशों के लिए यह आंकड़ा 150 प्रति वर्ग कि.मी. है जबकि भारत का 350 है। इसका मतलब है कि आबादी और पशुओं के दबाव के बावजूद भी हमारे संरक्षण और संवर्धन के प्रयासों से ये नतीजे संभव हुए हैं।

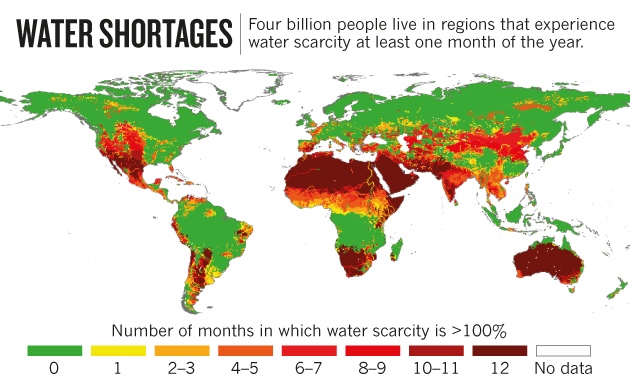

आज के दौर में पेड़-पौधों की महत्ता और बढ़ गई है। शहरीकरण की दौड़ में बढ़ते कार्बन उत्सर्जन को रोकना भी बड़ी चुनौती बन गया है। ऐसे में कार्बन डाईऑक्साइड को सोखने के लिए वनीकरण को बढ़ावा देने के अलावा और कोई चारा नहीं है। जलवायु परिवर्तन पर आयोजित पेरिस जलवायु समझौते में भारत संयुक्त राष्ट्र को भरोसा दिला चुका है कि वह वर्ष 2030 तक कार्बन डाईऑक्साइड के उत्सर्जन में 2.5 से 3 अरब टन तक की कमी करेगा। यह इतनी बड़ी चुनौती है कि इसके लिए 50 लाख हैक्टर में वनीकरण की ज़रूरत है। मात्र अधिसूचित वनों की बदौलत यह लक्ष्य हासिल करना संभव नहीं है।

यह तभी हो पाएगा, जब आज की पीढ़ी भी इस काम में मन लगाकर जुटेगी। निजी व कृषि भूमि पर वनीकरण को बढ़ावा देकर पेरिस समझौते के मुताबिक परिणाम दिए जा सकते हैं। इस काम के लिए युवाओं को जागरूक करना बेहद जरूरी है।

हर साल एक से सात जुलाई तक देश में वन महोत्सव मनाया जाता है। इसमें पौधे लगाने के लिए लोगों को जागरूक किया जाता है। हमें एक सप्ताह के इस हरियाली उत्सव को साल भर चलने वाले अभियान में बदलना होगा। जैसे ही मानूसनी बारिश धरती को नम करे, चल पड़े पौधारोपण का सिलसिला। अगर सांस लेने के लिए शुद्ध ऑक्सीजन चाहिए तो इतना तो करना ही होगा। (स्रोत फीचर्स)

नोट: स्रोत में छपे लेखों के विचार लेखकों के हैं। एकलव्य का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।

Photo Credit : https://static.toiimg.com/img/62903228/Master.jpg