पर्यटन वर्तमान में पूरे विश्व में लगभग 37 प्रतिशत जमीन ही कृषि भूमि है। इसका भी सिर्फ एक तिहाई हिस्सा (यानी कुल भूमि का लगभग 11 प्रतिशत) फसलें उगाने में उपयोग होता है। अगले 30 सालों में विश्व की जनसंख्या लगभग 9.7 अरब हो जाएगी और तब खेती के लिए उपलब्ध भूमि और भी कम होगी। इसलिए अब यह ज़रूरी है कि भविष्य के लिए खाद्य उत्पादन क्षमता बढ़ाने के प्रयास किए जाए। विशेषज्ञों का अनुमान है कि 2050 तक पैदावार को 50 प्रतिशत तक बढ़ाने की ज़रूरत है। लेकिन सवाल यह है कि इतनी पैदावार बढ़ाएं कैसे।

पौधे सूर्य की रोशनी की ऊर्जा का उपयोग अपनी चयापचय क्रियाओं और भोजन बनाने के लिए करते हैं। पौधों की यह प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। किंतु खाद्य उत्पादन की दृष्टि से प्रकाश संश्लेषण की कार्यक्षमता बहुत कम होती है। अधिकतर फसली पौधों में यह क्षमता लगभग 5 प्रतिशत होती है। सबसे अधिक क्षमता (लगभग 8 प्रतिशत) वाली फसल गन्ना है। किंतु गन्ना खाद्य के तौर पर उपयोग में नहीं लिया जाता, सिवाय शक्कर के। काश हम गेहूं, चावल जैसे अनाजों की दक्षता बढ़ा पाते।

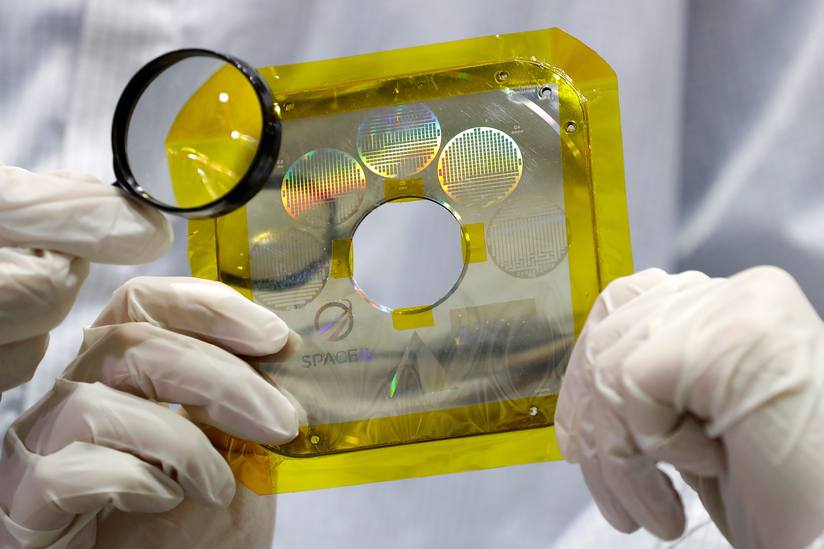

अर्बाना स्थित इलिनॉय युनिवर्सिटी में वैज्ञानिकों का एक समूह इसी तरह की एक योजना, प्रकाश संश्लेषण की उन्नत क्षमता (RIPE), पर काम कर रहा है। इस योजना को बिल गेट्स और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन वित्तीय सहायता दे रहा है।

जेनेटिक इंजीनियरिंग

वैज्ञानिकों ने पैदावार बढ़ाने के प्रयास में तम्बाकू के पौधे के तीन जीन के व्यवहार में बदलाव करके एक मॉडल पौधा तैयार किया है। इससे तम्बाकू का उत्पादन 20 प्रतिशत तक बढ़ गया है। वैज्ञानिकों की यह टीम अन्य पौधों में भी जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से बदलाव करने की कोशिश कर रही है। ऐसा ही एक पौधा है कसावा (जिसे टेपिओका, सागो या साबुदाना के नाम से भी जानते हैं)। इस पौधे की जड़ों में भरपूर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होता है। यह लैटिन अमेरिका और अफ्रीका में लगभग 50 करोड़ लोगों का भोजन है। भारत में आंध्र प्रदेश, केरल और असम के पहाड़ी इलाकों में इसे भोजन के रूप में खाया जाता है। तम्बाकू की तरह, इस पौधे में भी जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से बदलाव किए गए हैं और परिणाम भी सकारात्मक मिले हैं।

उत्पादन बढ़ाने के एक अन्य प्रयास में, वैज्ञानिक पौधे में होने वाले प्रकाशीय श्वसन को कम करने की कोशिश में हैं। प्रकाशीय श्वसन में पौधों द्वारा दिन में प्रकाश क्रिया के दौरान निर्मित रासायनिक ऊर्जा और ऑक्सीजन, रात के समय चलने वाली अंधकार क्रिया के दौरान अनुपयोगी उत्पाद बनाने में खर्च हो जाती है। यदि हम प्रकाशीय श्वसन को कम करने के तरीके ढूंढ पाए तो पैदावार को बढ़ाया जा सकता है।

फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए किए जा रहे अधिकतर शोध, पौधों में बाहरी जीन या जीन उत्पाद प्रवेश करवाकर पैदावार बढ़ाने से सम्बंधित है। इन तरीकों से पैदावार बढ़ाने का विरोध वे लोग कर रहे हैं जो पौधों के जीन में बदलाव या बाहरी जीन प्रवेश कराए गए अनाज या खाद्य नहीं खाना चाहते। यह काफी दुविधापूर्ण स्थिति है, जहां एक ओर वैज्ञानिकों को पौधों के जीन में परिवर्तन करके पैदावार बढ़ाने का रास्ता मिला है वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य सुरक्षा और खाद्यान्नों पर पेटेंट कर एकाधिकार जमाने जैसी चिंताओं के कारण समाज के कुछ लोग इन तरीकों का विरोध कर रहे हैं। इनके बीच का रास्ता खोजना होगा। यदि ऐसा नहीं किया तो निरंतर बढ़ रही आबादी के लिए खाद्यान्न आपूर्ति नहीं की जा सकेगी।

समुद्री शैवाल

इस स्थिति में हमें अपनी भोजन-शैली को विस्तार देने और उसमें नई चीज़ें शामिल करने की ज़रूरत है। ज़मीनी पौधों की बजाए सूक्ष्म और बड़ी शैवाल प्रकाश संश्लेषण का बेहतर उपयोग करती हैं। विश्व स्तर पर प्रकाश संश्लेषण में शैवालों का योगदान लगभग 50 प्रतिशत है। इनमें से खास तौर से गहरे हरे, लाल और कत्थई रंग की शैवालों को खाया जा सकता है। ये शैवाल पोषक तत्वों से लबरेज़ और कम कैलोरी वाले हैं। इन्हें दक्षिण-पूर्व एशिया के कई देशों, फिलीपींस, मलेशिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, चीन, कोरिया, जापान और अटलांटिक सागर के तटवर्ती क्षेत्रों में खाया जाता है। इस तरह के भोजन के बारे में नेट पर दी डेफिनेटिव गाइड टू एडिबल सीवीड (foodrepublic.com) साइट पर विस्तार से जानकारी मिल सकती है।

भारत की तटरेखा लगभग 7500 कि.मी. लंबी है। जिसमें गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल तक की तटरेखा लगभग 5200 कि.मी. लंबी है और अंडमान और निकोबार की कुल तटरेखा 2300 कि.मी. है। यहां समुद्री घास की लगभग 844 प्रजातियां पाई जाती हैं। भारत में लगभग 63 प्रतिशत भूमि कृषि-भूमि है लेकिन भारत के इतने बड़े तटीय क्षेत्र को भी अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए। अधिकतर तटीय क्षेत्रों में समुद्री घास (सीवीड) पाई जाती है। भारत में खाने योग्य सीवीड पर पिछले 40 सालों से शोध हो रहे हैं। गुजरात के भावनगर स्थित दी सेंट्रल साल्ट एंड मरीन केमिकल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट का कार्य इस क्षेत्र में अग्रणी है। संस्थान के निदेशक डॉ. अमिताव दास बताते हैं कि पिछले कुछ दशकों से यहां के 20 से अधिक वैज्ञानिक सीवीड की खाद्य संभावना पर शोध और प्रसार की दिशा में कार्य कर रहे हैं। साथ ही वैज्ञानिक सीवीड से पैदावार बढ़ाने वाले रसायन को अलग करने के प्रयास भी कर रहे हैं ताकि अन्य फसलों की पैदावार बढ़ाई जा सके।

संस्थान के पूर्व प्रोफेसर और वर्तमान में इंस्टीट्यूट फॉर केमिकल टेक्नॉलॉजी मुम्बई में कार्यरत सी. आर. के. रेड्डी सीवीड को भोजन के रूप में शामिल करने की वकालत करते हैं। उनके अनुसार भरपूर मात्रा में पाए जाने वाले सीवीड में अल्वा, पायरोपिया, पोरफायरा और कैपाफायकस खाने योग्य हैं। जापान की तरह भारत में भी इन्हें बड़े पैमाने पर उगाया जाना चाहिए। टाइम्स ऑफ इंडिया के 12 जनवरी 2016 के अंक में डॉ. अरोकियाराज जॉनबॉस्को लिखते हैं कि मन्नार की खाड़ी में पाई जाने वाली 306 प्रजातियों में से 252 खाने योग्य हैं। भारत को उतने ही जोश के साथ समुद्री खेती शुरू करना चाहिए जिस जोश से वह ज़मीनी खेती कर रहा है। और तो और, समुद्री खेती में कीटनाशक, उर्वरक और सिंचाई की ज़रूरत भी नहीं होती।

सीवीड में प्रचुर मात्रा में विटामिन ए, सी और कई खनिज जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, ज़िंक, सेलेनियम, आयरन होते हैं। साथ ही इनमें काफी मात्रा में वनस्पति प्रोटीन, ओमेगा 3 और 6 फैटी एसिड होते हैं। और सबसे मुख्य बात कि सीवीड वीगन (अतिशाकाहारी) हैं। इनमें मछली की बू तक नहीं है। जिन्हें सीवीड जैसे नए खाद्य भोजन में शामिल करने में झिझक है उन्हें याद दिला दें कि भारत में आलू, चाय और सोयाबीन भी बाहर से आए थे और बहुत जल्द हमारे आहार में शामिल हो गए थे।

प्रोफेसर रेड्डी का सुझाव है कि हम इसकी शुरुआत पिज़्ज़ा सीज़निंग और मसाले की तरह उपयोग से कर सकते हैं ताकि लोग इसके आदी हो जाएं। आखिर जब पूर्वी एशिया में इसे इतनी मात्रा में चाव से खाया जाता है तो दक्षिण एशिया के लोग क्यों नहीं खा सकते। (स्रोत फीचर्स)

नोट: स्रोत में छपे लेखों के विचार लेखकों के हैं। एकलव्य का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।

Photo Credit : https://www.integrativenutrition.com/sites/default/files//styles/blog_-_headshot_body_image/public/amazon/shutterstock_255225709.jpg?itok=lueFCzyK