डॉ. किशोर पंवार

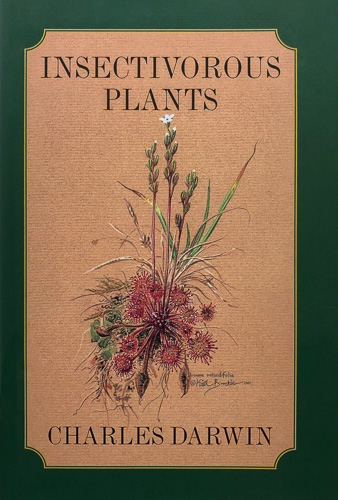

लाखों-करोड़ों पौधों की दुनिया में कुछ पौधे ऐसे भी हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते बल्कि जंतुओं की तरह शिकार करते हैं। इन्हें हम मांसाहारी पौधों (carnivorous plants) के नाम से जानते हैं। चार्ल्स डार्विन ने 1875 में जब अपनी किताब इन्सेक्टीवोरस प्लांट (कीटभक्षी पौधे) (Darwin Insectivorous Plants) प्रकाशित की थी तब तहलका मच गया था कि ऐसे भी पौधे होते हैं। तभी से ये विचित्र शिकारी पौधे आश्चर्य और कौतूहल का विषय रहे हैं। इन पौधों को लेकर तमाम भ्रम फैले या फैलाए गए। खासकर कुछ फिल्मों ने यह दर्शाया कि ऐसे पौधे भी होते हैं जो मनुष्यों को पकड़कर खा जाते हैं जबकि सच्चाई यह है कि ये पौधे छोटे-मोटे कीटों को दबोच (insect eating plants) पाते हैं।

दरअसल, डारविन ने 16 साल तक व्यवस्थित प्रयोगों के बाद दर्शाया था कि कुछ पौधों की पत्तियां इस तरह ढल गई हैं कि वे न सिर्फ छोटे-मोटे जंतुओं को कैद कर लेती हैं, बल्कि उन्हें पचा भी लेती हैं और उनसे मुक्त पोषक पदार्थों का अवशोषण भी कर लेती हैं।

अब आणविक जीव वैज्ञानिकों (molecular biology research) ने इस रहस्य से पर्दा उठाया है कि इन पत्तियों में यह महत्वपूर्ण परिवर्तन कैसे संभव हुआ।

फूलधारी पौधों के विकास के 14 करोड़ से भी ज़्यादा सालों में मांसाहारी गुण बार-बार विकसित हुआ है (evolution of carnivory) और ऐसा कम से कम 12 विभिन्न कुलों में देखा गया है। पर हर बार मांसाहार के विकास की प्रेरक शक्ति एक ही थी – कुछ महत्वपूर्ण पोषक तत्वों के वैकल्पिक स्रोतों की खोज की ज़रूरत। मांसाहारी पौधे अक्सर दलदल और दलदली भूमि में पोषक तत्वों से रहित जलाशयों या हल्की उष्णकटिबंधीय मिट्टी पर ही उगते हैं। यहां पौधों के विकास और वृद्धि के लिए आवश्यक नाइट्रोजन और फॉस्फोरस जैसे तत्वों की कमी होती है। और ये उपलब्ध होते हैं प्रोटीन से भरपूर कीट-पतंगों और छोटे-छोटे जीवों में। ऐसा नहीं है कि ये मांसाहारी पौधे अपने पूरे पोषण (nutrient absorption from insects) के लिए शिकार पर निर्भर होते हैं। अन्य पौधों की तरह ये भी प्रकाश संश्लेषण करते हैं और कार्बोहायड्रेट वगैरह बना लेते हैं। लेकिन अपने आवास में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस जैसे तत्वों के अभाव की पूर्ति ये कीड़ों-मकोड़ों से करते हैं।

प्राय: पेड़-पौधे अपनी जड़ों के ज़रिए नाइट्रोजन व फॉस्फोरस मिट्टी से लवणों के रूप में प्राप्त करते हैं। अब यदि जमीन में ये तत्व न हों तो? कोई चिंता नहीं, हवा में तो प्रोटीन से भरपूर कीट पतंगे उड़ रहे हैं जो नाइट्रोजन का बढ़िया स्रोत है। और यहां उगने वाले कुछ पौधों ने इसी स्रोत का लाभ उठाया और बन गए मांसाहारी। परंतु सवाल तो यह है कि यह परिवर्तन हुआ कैसे कि ये पौधे प्रोटीन को पचाने लगे जबकि सामान्यत: पौधे प्रोटीन बनाते हैं, पचाते नहीं।

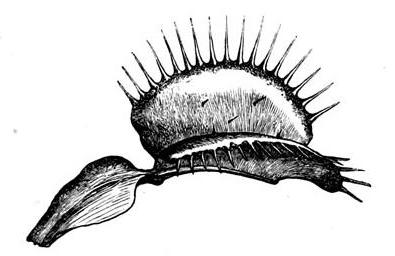

वर्तमान में लगभग 800 मांसाहारी पौधे ज्ञात (800 carnivorous plant species) हैं। इनमें पिचर प्लांट (कलश पादप) और ड्रॉसेरा हैं जो शिकार को अपने गतिहीन ट्रैप यानी पाश में फंसाते हैं। दूसरी ओर, कुछ शिकारी पौधों के पाश में गति होती है। जैसे वीनस फ्लाईट्रैप और यूट्रीकुलेरिया जिनके संवेदनशील रोम और खटके से बंद होने वाले पिंजड़े शिकार की उपस्थिति को भांपकर एक साथ प्रतिक्रिया करते हैं और पाश झटके से बंद हो जाते हैं।

पत्तियों से ही बने हैं सभी पाश

आकार, प्रकार और शिकारी को फंसाने के तरीकों में काफी भिन्नता होने के बावजूद, सभी शिकारी फंदे या तो पत्तियों से या पत्तियों (leaf-based traps) के कुछ भाग से बने होते हैं। जैसे ड्रॉसेरा पूरी पत्ती है, वहीं नेपेंथीज़ का कलश पत्ती के शीर्ष से बना होता है। दरअसल, इन पौधों की पत्तियां थ्री-इन-वन हैं जो हाथ, मुंह और पेट सभी काम करती हैं, बारी-बारी। यहां तक कि वे जड़ों का भी काम करती है – नाइट्रोजन और फॉस्फोरस जैसे लवण उपलब्ध करवाकर जो काम सामान्यत: जड़ें करती हैं।

इन मांसाहारी पौधों की पत्तियां अपने सामान्य कार्य के अलावा अन्य कार्य कैसे करने लगी इस रहस्य का खुलासा आणविक जीव विज्ञान की नवीनतम तकनीकों (जैसे जीनोमिक्स, ट्रांसक्रिप्टोमिक्स और प्रोटीयोमिक्स) (plant genomics research) से हो पाया।

जीनोमिक्स जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत किसी जीव में मौजूद समस्त जीन्स का मानचित्रण किया जाता है। इससे यह पता चलता है कि उस जीव में कौन-कौन-सी क्षमताएं हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं कि सारी क्षमताएं साकार हों। जीन्स के आधार पर प्रतिलेखन (ट्रांसक्रिप्शन) होकर आरएनए बनते हैं जो प्रोटीन बनवाने या कुछ अन्य कार्यों को अंजाम देते हैं। किसी भी कोशिका में उपस्थित समस्त आरएनए के समुच्चय को ट्रांस्क्रिप्टोम कहते हैं। लेकिन सारे आरएनए प्रोटीन बनाने का काम नहीं करते। किसी कोशिका में बनने वाले सारे प्रोटीन्स के समूह को प्रोटीयोम कहते हैं और इसके विश्लेषण को प्रोटियोमिक्स (proteomics protein study)।

तो मांसाहारी पौधों के जीनोम-आरएनए ट्रांसक्रिप्ट की तुलना सामान्य पौधों से करके यह पता लगाया जा सकता है कि कौन-कौन-से जीन पौधे के किस भाग में और कब सक्रिय होते हैं। प्रोटीयोमिक्स विश्लेषण से पता चल जाता है कि भोजन के समय फंदे में कौन से विशेष प्रोटीन बनते हैं।

जीन्स वही, काम नया

पौधों में मांसाहार की दो खास क्रियाओं (पाचन और अवशोषण – digestion & nutrient absorption) के अध्ययन से पता चला है कि कैसे जैव विकास के दौरान मौजूदा जीन्स को ही नए काम पर लगाया गया है। इसके अलावा कुछ जीन्स को नई भूमिकाओं (gene repurposing evolution) के अनुकूल बनाने के लिए उनमें अजीबोगरीब बदलाव किए गए हैं। मांसाहारिता पर काम करने वाले विशेषज्ञ विक्टर अल्बर्ट कहते हैं कि मांसभक्षिता के विकास के केंद्र में दरअसल पौधों की सहस्राब्दियों पुरानी रक्षा प्रणाली ही थी।

1970 के दशक में शोधकर्ताओं ने आजकल की त्वरित और सस्ती जीन अनुक्रमण तकनीक से देखा कि मांसाहारी पौधों के फंदों में पाए जाने वाले एंज़ाइम सिर्फ पत्तियों में ही बनते हैं। आणविक जीव वैज्ञानिकों ने इन पाचक एंज़ाइम्स (digestive enzymes in plants) को कोड करने वाले कई जीन्स की पहचान कर ली है। एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि इन पौधों ने मांसाहारिता से सम्बंधित जीन्स जाल में फंसने वाले जंतुओं से हासिल नहीं किए हैं बल्कि ये जीन्स पौधों में पहले से उपस्थित जीन्स को नए कामों में उपयोग करके या उनमें फेरबदल करके पैदा हुए हैं।

1970 के दशक में जीव वैज्ञानिक यह पता कर पाए थे कि इन फंदों में जो एंज़ाइम पाए जाते हैं, वे वैसे ही काम करते जैसे पौधे बैक्टीरिया, फफूंद और कीटों के खिलाफ अपनी रक्षा के लिए करते हैं। काफी शोध के बाद पता चला है कि ऐसे एंज़ाइम पौधे स्वयं बनाते हैं और कुछ नए एंज़ाइम भी बनाते हैं।

पाचक एंज़ाइम्स की सूची में कायटीनेस, प्रोटीएस और पर्पल एसिड फॉस्फेटेस (पीएपी) शामिल हैं। कायटीनेस वे एंज़ाइम होते हैं जो कीटों के कायटीन से बने बाह्य कंकाल को पचाने में काम आते हैं। प्रोटीएस प्रोटीन को पचाने का और पीएपी फॉस्फोरस प्राप्त करने में मदद करते हैं।

ये सभी एंज़ाइम फूलधारी पौधों की प्राचीन सुरक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे और आज भी निभा रहे हैं। जैसे, संभवत: कायटीनेस फफूंदों से रक्षा करते होंगे क्योंकि फफूंदों की भित्ती कायटीन से ही बनी होती है। आगे चलकर कीटों के कंकाल के कायटीन को पचाने-गलाने में इन्हीं जीन्स का उपयोग किया गया।

जीन्स को नई भूमिका में इस्तेमाल करना जैव विकास में एक महत्वपूर्ण चालक रहा है। इसकी शुरुआत प्राय: संयोगवश किसी जीन के दोहराव से होती है। अधिकांश ऐसे दोहरे जीन्स कोई काम नहीं करते। मगर यदि किसी ऐसे जीन में कोई उपयोगी उत्परिवर्तन हो जाए, तो वह नई भूमिका अख्तियार कर सकता है। अल्बर्ट के मुताबिक मांसाहारिता का विकास शायद इसी प्रक्रिया से हुआ है।

मौजूदा संसाधनों को नई भूमिकाओं के लिए ढालने की यह प्रवृत्ति कीटों के पाचन से कहीं आगे पोषक तत्वों के अवशोषण तक ले जाती है। जब पाचन प्रक्रिया के फलस्वरुप काइटिन, प्रोटीन और डीएनए छोटे-छोटे अणुओं में टूटते हैं, ये विशेष पत्तियां उन्हें पौधों के अंदर ले लेती हैं। सामान्य पौधों में पोषक तत्वों का अवशोषण जड़ों द्वारा किया जाता है। ट्रांसपोर्टर प्रोटीन उन्हें मिट्टी से पौधे में पहुंचाते रहते हैं।

आश्चर्य की बात है कि वैज्ञानिक सोन्के शेरज़र ने नाइट्रोजन और पोटेशियम के लिए ट्रांसपोर्टर प्रोटीन की खोज वीनस फ्लाईट्रैप की इन शिकारी पत्तियों में की है। ऐसा लगता है कि पत्ती को इन पोषक तत्वों को अवशोषित करने में सक्षम बनाने के लिए जैव विकास ने जड़ों के जीन्स को उठाया और नई जगह पर काम पर लगा दिया है। जड़ों में तो ये ट्रांसपोर्टर जीन्स हमेशा सक्रिय रहते हैं लेकिन शिकारी पत्तियों के ट्रांसपोर्टर जीन्स तभी सक्रिय होते हैं जब शिकार किए गए जंतु का पाचन होकर पोषक तत्व बाहर निकलने लगते हैं।

विक्टर अल्बर्ट और अन्य शोधकर्ताओं द्वारा एक ऑस्ट्रेलियाई मांसाहारी पौधे सीफेलोटस फॉलिकुलेरिस (Cephalotus follicularis) के जेनेटिक विश्लेषण से पता चला कि कैसे परस्पर असम्बंधित पौधों (नेपेंथीस एलाटा, सेरासेनिया पर्प्य़ूरिया, ड्रॉसेरा एडेले – Nepenthes alata, Sarracenia purpurea, Drosera adelae) ने एक-से जीन्स को अपनाकर उनको नए काम में उपयोग करके मांसाहारी कौशल विकसित किया है।

इसी सिलसिले में यह भी पता चला है कि जब कोई एंज़ाइम नई मांसाहारी भूमिका निभाने लगता है तो उसका विकास चलता रहता है ताकि वह बेहतर ढंग से काम कर सके। इसके लिए एंज़ाइम में अमीनो अम्लों को बदला जाता है। आश्चर्य की बात है कि विभिन्न असम्बंधित पौधों में एक-से अमीनो अम्लों की अदला-बदली हुई है।

मांसाहारी ट्रैप के समान जैस्मोनेट्स का उत्पादन सामान्य पौधों में भी होता है। उनमें कोशिकाएं कीटों के हमलों के जवाब में सिग्नल प्रेषित करके आसपास की कोशिकाओं को सचेत करती हैं। इस तरह शाकाहारी आक्रमण से बचने के लिए यह पौधे रक्षात्मक प्रोटीन का उत्पादन शुरू कर देते हैं।

यह प्रतिरक्षा प्रणाली सभी फूलधारी पौधों में मौजूद है। जैस्मोनेट्स की यह बदली हुई भूमिका मांसाहारी पौधों के विकास में एक प्रमुख कारण हो सकती है।

सचमुच पौधों की दुनिया अजब गजब है। यह कुदरत का कमाल ही तो है कि जो पत्तियां सामान्य पौधों में भोजन बनाने का काम करती है, वही इन खनिज लवणों की कमी से जूझते दलदली आवासों में फूलों जैसी रंगीन, रसीली व आकर्षक बन गई हैं। (स्रोत फीचर्स)

नोट: स्रोत में छपे लेखों के विचार लेखकों के हैं। एकलव्य का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।

Photo Credit : https://friendsofdarwin.com/media/books/darwin-insectivorous.jpg

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/db/Darwin_IP_12.jpg