डॉ. डी. बालसुब्रमण्यन

भारतीय रेल्वे (Indian Railways) ने हाल ही में घोषणा की है कि हाइड्रोजन से चलने वाली एक ट्रेन (Hydrogen Train India) ने सभी परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं; यह ट्रेन चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्टरी में विकसित की गई है। यह कदम राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन (Green Hydrogen Mission) की प्रगति का एक अच्छा संकेत है। इस मिशन का लक्ष्य वर्ष 2030 तक देश में प्रति वर्ष कम से कम पचास लाख मीट्रिक टन हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करना है, जो 2070 तक देश में शून्य कार्बन उत्सर्जन (Net Zero Emission) के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा।

यह ट्रेन जल्द ही हरियाणा में जींद और सोनीपत के बीच 89 किलोमीटर लंबे मार्ग दौड़ेगी। यह ट्रेन जींद में स्थित 1 मेगावाट के पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोलाइज़र (PEM Electrolyzer) द्वारा उत्पादित हाइड्रोजन पर निर्भर है, जहां प्रतिदिन 430 किलोग्राम हाइड्रोजन का उत्पादन होता है। ट्रेन के ईंधन टैंक में हाइड्रोजन भरी जाएगी, ईंधन सेल (Fuel Cell Technology) हाइड्रोजन को बिजली में बदलेगा जिससे ट्रेन की इलेक्ट्रिक मोटरें चलेंगी।

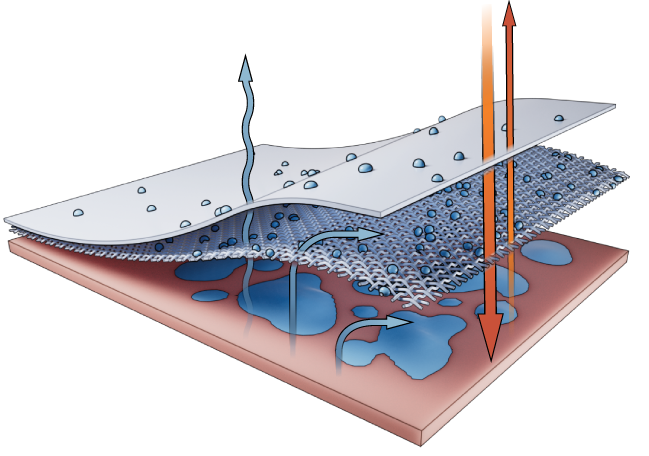

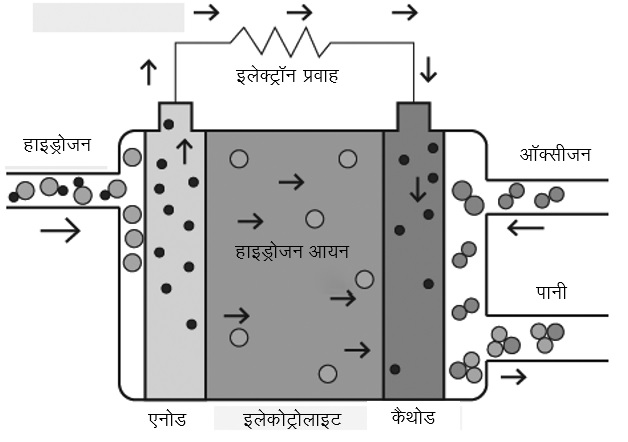

हाइड्रोजन बनाने का सिद्धांत (Hydrogen Production Process) काफी सरल है। विद्युत-अपघटक पानी के अणु को ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आयन और इलेक्ट्रॉन में तोड़ता है। इस विद्युत-रासायनिक अभिक्रिया में ऋणात्मक इलेक्ट्रोड (एनोड – (Anode)) पर आणविक ऑक्सीजन मुक्त होती है, और मुक्त इलेक्ट्रॉन एक बाहरी परिपथ के माध्यम से धनात्मक इलेक्ट्रोड (कैथोड- (Cathode)) तक पहुंचते हैं। कैथोड और एनोड के बीच छन्ने के रूप में एक बहुलक विद्युत अपघटक झिल्ली होती है, जो केवल हाइड्रोजन आयन को कैथोड तक जाने देती है, जहां वे इलेक्ट्रॉनों के साथ मिलकर हाइड्रोजन अणु बनाते हैं। ये अणु गैस के रूप में ऊपर आते हैं। फिर इस गैस को संपीड़ित करके संग्रहित कर लिया जाता है। छन्ने के तौर पर इस्तेमाल झिल्ली आम तौर पर एक फ्लोरोपॉलीमर, जैसे नैफिऑन (टेफ्लॉन से सम्बंधित) (Nafion Membrane), से बनी होती है। यह झिल्ली विद्युत की उम्दा कुचालक होती है, जो अपने में से इलेक्ट्रॉन्स को गुज़रने नहीं देती। उत्पादित हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एकदम अलग-अलग जगह बनते हैं।

हाइड्रोजन से चलने वाले वाहनों (Hydrogen Vehicles) में हाइड्रोजन ईंधन सेल में उपरोक्त अभिक्रिया विपरीत दिशा में होती है। हाइड्रोजन को एनोड तक लाया जाता है, जहां उत्प्रेरक (Catalyst) की उपस्थिति में प्रत्येक हाइड्रोजन अणु टूटकर दो हाइड्रोजन आयन और दो इलेक्ट्रॉन बनाता है। हाइड्रोजन आयन झिल्ली से होकर कैथोड तक जाते हैं जबकि इलेक्ट्रॉन इस झिल्ली को पार नहीं कर पाते और एक बाहरी परिपथ (External Circuit) के ज़रिए कैथोड तक पहुंचते हैं। कैथोड पर हाइड्रोजन आयन का संपर्क हवा में मौजूद ऑक्सीजन और एनोड तक बाहरी परिपथ के माध्यम से लाए गए इलेक्ट्रॉनों से होता है। इस प्रकार पानी बनता है। बाहरी परिपथ से प्रवाहित इलेक्ट्रॉन विद्युत धारा पैदा करते हैं जो वाहन को शक्ति प्रदान करती है।

ईंधन सेल (Hydrogen Fuel Cell) और विद्युत अपघटक में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं में एक महत्वपूर्ण अंतर है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच रासायनिक अभिक्रिया स्वतःस्फूर्त होती है। दूसरी ओर, पानी अपने आप इन दो तत्वों में नहीं टूटता। इस विद्युत-रासायनिक अभिक्रिया को ऊर्जा देने के लिए विद्युत आपूर्ति आवश्यक होती है।

और, हरित हाइड्रोजन (Green Hydrogen Production) बनाने के लिए विद्युत-अपघटक को बिजली नवीकरणीय ऊर्जा (Renewable Energy) स्रोतों से मिलनी चाहिए; जैसे, सौर (Solar Energy) या पवन ऊर्जा (Wind Energy)। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा के नए स्रोतों की ज़रूरत होगी। सूक्ष्मजीवों की इलेक्ट्रोलाइटिक कोशिकाओं (Microbial Electrolysis Cell) में हाइड्रोजन का उत्पादन करने के रोमांचक प्रयास भी चल रहे हैं। इसमें विद्युत-रासायनिक रूप से सक्रिय सूक्ष्मजीव एनोड पर फलते-फूलते हैं और कृषि अवशेषों, अपशिष्ट जल जैसे कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण करते हैं, और इस प्रक्रिया में उत्पन्न इलेक्ट्रॉनों को एनोड तक पहुंचाया जाता है।

उत्प्रेरक (Hydrogen Catalyst) के तौर पर इसमें प्लैटिनम, इरिडियम जैसे महंगे पदार्थ चाहिए होते हैं। वर्तमान शोध का उद्देश्य महंगे तत्वों को निकल, कोबाल्ट, या लोहे जैसे सस्ते तत्वों से प्रतिस्थापित करना है। सस्ते हाइड्रोजन उत्पादन (Low-cost Hydrogen) के शुरुआती कार्य में जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र (J.N.C.A.S.R.) के सी.एन.आर. राव के समूह ने प्लैटिनम इलेक्ट्रोड के बराबर जल-अपघटन क्षमता वाले निकल-निकल हाइड्रॉक्साइड-ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड डिज़ाइन किए हैं। ऐसे शोध कार्यों को सौर ऊर्जा (Solar Hydrogen) और सूक्ष्मजीव-चालित प्रक्रियाओं के साथ जोड़कर एक ऐसा ईंधन तैयार किया जा सकता है जो पर्यावरण के अनुकूल भी हो और सस्ता भी। (स्रोत फीचर्स)

नोट: स्रोत में छपे लेखों के विचार लेखकों के हैं। एकलव्य का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।

Photo Credit : https://static.toiimg.com/thumb/msid-123259991,imgsize-62116,width-400,resizemode-4/123259991.jpg