विगत दो सदी में भारत में विज्ञान लेखन वृहद स्तर पर हुआ है और कई विशिष्ट शैलियों का विकास हुआ है। इन्हें पुस्तकों तथा पत्रिकाओं के ज़रिए पाठकों तक पहुंचाया जा चुका है। यहां मूलत: विज्ञान पत्रिकाओं की चर्चा की गई है।

पत्रिकाओं की विषयवस्तु

शुरुआत में भारतीय विज्ञान पत्रिकाओं में 19वीं सदी का समय मूल रूप से साहित्य, सूचना और शिक्षा पर केंद्रित रहा। विज्ञान को भी प्राथमिक स्तर पर साहित्यिक मनीषियों, पत्रिकाओं ने जगह दी। भारतीय संदर्भ में विज्ञान जागृति की अलख जगाने की शुरुआत सर्वप्रथम साहित्यिक पत्रिकाओं से हुई। साहित्यिक पत्रिकाओं ने जनमानस में विज्ञान जागरण के प्रति महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

विज्ञान जागरण की पहली आधार स्तंभ बांग्ला भाषा बनी। अप्रैल 1818 में श्रीरामपुर (ज़िला हुगली, पश्चिम बंगाल) के बेपटिस्ट मिशनरियों ने बांग्ला और अंग्रेज़ी में मासिक दिग्दर्शन पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया। इसके संपादक थे क्लार्क मार्शमैन (1793-1877)। दिग्दर्शन का हिंदी अनुवाद भी प्रकाशित किया गया था। पत्रिका के हिंदी में अंक में दो वैज्ञानिक लेख प्रकाशित किए गए थे – ‘अमेरिका की खोज’ और ‘बैलून द्वारा आकाश यात्रा’। यह भारत में विज्ञान प्रकाशन का पहला कदम था।

जनवरी 1878 से बनारस से प्रकाशित द्विभाषी पत्रिका काशी को हिंदी में विज्ञान लोकप्रियकरण का पहला उदाहरण माना जा सकता है। बालेश्वर प्रसाद के संपादन और रामानंद के प्रबंधन में चन्द्रप्रभा प्रेस द्वारा हिंदी और उर्दू में यह पत्रिका हर शुक्रवार को प्रकाशित होती थी। इसके मुखपृष्ठ पर छपा होता था – ‘ए वीकली एजुकेशनल जर्नल ऑफ साइंस, लिटरेचर एण्ड न्यूज़ इन हिन्दुस्तानी’।

विज्ञान पत्रिकाओं का आरंभ

विज्ञान पत्रिकाओं में सर्वप्रथम विज्ञान के किसी एक विषय को ही आधार बनाते हुए प्रकाशन आरंभ हुआ। चिकित्सा पहला मुख्य विषय रहा जिस पर किसी विज्ञान पत्रिका का प्रकाशन हुआ। डॉ. सूर्य प्रसाद दीक्षित के अनुसार चिकित्सा विषय की पहली पत्रिका 1842 में चिकित्सा सोपान नाम से श्रीराम शास्त्री के संपादन में प्रकाशित हुई। इसके बाद सन 1881 में प्रयाग से आरोग्य दर्पण नाम से चिकित्सा सम्बंधी विषयों को लेकर एक और पत्रिका प्रकाशित हुई।

चिकित्सा के बाद कृषि मुख्य विषय रहा जिस पर पत्रिका प्रकाशन हुआ। डॉ. सूर्य प्रसाद दीक्षित के अनुसार कृषि की पहली पत्रिका 1911 में किसान मित्र नाम से पटना से रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा हिंदी भाषा में प्रकाशित की गई।

अलबत्ता विज्ञान के और भी विविध विषय थे जो अभी तक अछूते रहे थे। 20वीं सदी के दूसरे दशक में विज्ञान के सभी विषयों को समावेशित कर उन पर लेख, समाचार और जानकारी प्रकाशित करने का कार्य हुआ। विशुद्ध रूप से विज्ञान पत्रिका होने का श्रेय विज्ञान नामक पत्रिका को जाता है। 1913 में प्रयागराज में विज्ञान परिषद की स्थापना की गई थी जिसने 1915 से विज्ञान पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया था।

विज्ञान पत्रिका के बाद सबसे महत्वपूर्ण नाम प्राणिशास्त्र नामक पत्रिका का आता है। इसका प्रकाशन प्रसिद्ध विद्वान देवी शंकर मिश्र द्वारा किया गया। 1948 में देवी शंकर द्वारा भारतीय प्राणिशास्त्र परिषद की स्थापना की गई थी और इसी परिषद के अंतर्गत 1948 में प्राणिशास्त्र का प्रकाशन आरंभ किया गया।

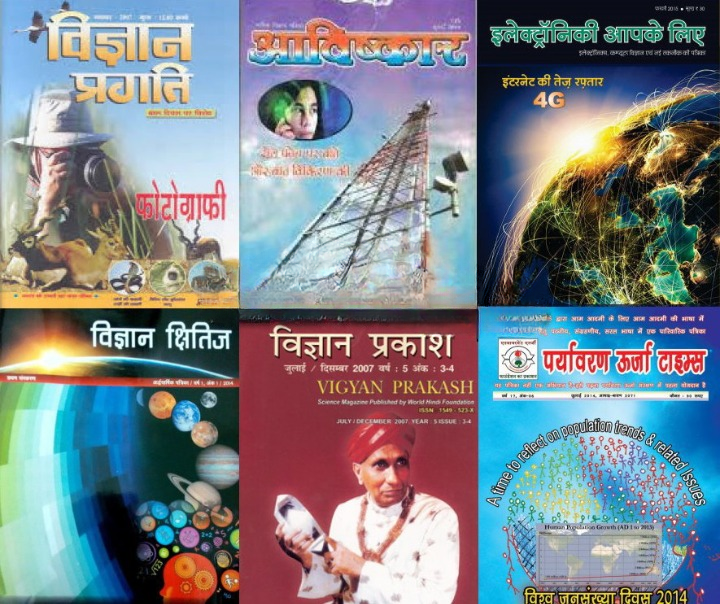

भारत सरकार द्वारा भी आज़ादी के बाद विज्ञान प्रसार को बढ़ावा देने का कार्य आरंभ किया गया। इसके लिए सन 1952 से भारत सरकार की वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा विज्ञान प्रगति पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया गया। पत्रिका अपने उत्कृष्ट प्रकाशन तथा सामग्री के लिए सन 2022 में राष्ट्रीय राजभाषा कीर्ति सम्मान से भी सम्मानित हो चुकी है।

विज्ञान संसार की एक और महत्वपूर्ण पत्रिका का प्रकाशन 1961 में इंडियन प्रेस, प्रयाग द्वारा विज्ञान जगत नाम से हुआ। इस सचित्र मासिक पत्रिका के संपादक आर. डी. विद्यार्थी थे।

सन 1969 से भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, मुंबई द्वारा वैज्ञानिक विषयों पर वैज्ञानिक नामक त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन किया जा रहा है। पत्रिका के शुरुआती अंकों का संपादन ब्रजमोहन पांडे, डॉ. प्रताप कुमार माथुर, उमेश चंद्र मिश्र तथा माधव सक्सेना द्वारा किया गया था।

भारत सरकार के उपक्रम द्वारा एक और राष्ट्रीय पत्रिका आविष्कार का प्रकाशन सन 1971 से नेशनल रिसर्च डेवलेपमेंट कॉर्पोरेशन, नई दिल्ली द्वारा किया जा रहा है।

हिंदी विज्ञान पत्रिकाओं के प्रकाशन इतिहास के क्रम में सन 2018 तक कई अन्य पत्रिकाएं भी प्रकाशित की गईं। इनकी सूची लेख के अंत में दी गई है।

सामाजिक प्रभाव

साक्षरता के स्तर को बढ़ाने तथा जन-जागृति पैदा करने में पत्र-पत्रिकाओं की विशेष भूमिका रही है। इस दृष्टिकोण से हिंदी की विज्ञान पत्रिकाओं ने अपने सौ वर्षों से भी लंबे सफर में महत्वपूर्ण कार्य किया है। पत्रिकाओं ने जनमानस और विद्यार्थियों में तार्किक वैज्ञानिक सोच विकसित करने का कार्य किया। नवागत विज्ञान लेखकों का सृजन हुआ। हिंदी विज्ञान लेखन हिंदी साहित्य की नई विधा के रूप में स्थापित हुआ। महिलाओं को भी विज्ञान लेखन के प्रति आकृष्ट करने का कार्य विज्ञान पत्रिकाओं ने किया। विज्ञान विषयों पर प्रकाशित महत्वपूर्ण विशेषांकों ने विषय विशेष पर सामाजिक जागरूकता उत्पन्न की। (स्रोत फीचर्स)

नोट: स्रोत में छपे लेखों के विचार लेखकों के हैं। एकलव्य का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।

Photo Credit : https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEitVf5P6yMvwMuuwqLOvfVseEAPAQWzmmr78kt6gLaYYXRPKI7qrx1weRTi3zTXZ6zO4HQRFFUcaECJmstVf0NLFa8Hd60U6xE6Zreij6onLkanm_LWGGjLe5uHKVg6dn9Pk1FbPkAJMtbm/s1600/hindi+science+magazines.jpg

| भारत में प्रकाशित हिन्दी भाषीय विज्ञान पत्रिकाओं की सूची | |||

| क्र. | पत्रिका | प्रकाशन | प्रकाषन वर्ष |

| 1 | विज्ञान | मासिक | 1915 |

| 2 | धनवन्तरी | मासिक | 1924 |

| 3 | बालक | मासिक | 1926 |

| 4 | मैसूर | मासिक | 1942 |

| 5 | कृषक जगत | मासिक | 1945 |

| 6 | सचित्रा आयुर्वेद | मासिक | 1948 |

| 7 | होम्योपैथी संदेश | मासिक | 1948 |

| 8 | किसानी समाचार | मासिक | 1948 |

| 9 | प्राकृतिक जीवन | मासिक | 1948 |

| 10 | बाल भारती | मासिक | 1948 |

| 11 | खेती | मासिक | 1949 |

| 12 | प्राणिशास्त्र | मासिक | 1950 |

| 13 | स्वास्थ्य और जीवन | मासिक | 1950 |

| 14 | कृषि और पशुपालन | मासिक | 1952 |

| 15 | उन्नत कृषि | मासिक | 1952 |

| 16 | गौ संवर्धन | मासिक | 1952 |

| 17 | विज्ञान प्रगति | मासिक | 1958 |

| 18 | विज्ञान परिषद् अनुसंधान पत्रिका | त्रैमासिक | 1960 |

| 19 | आयुर्वेद महासम्मेलन पत्रिका | मासिक | 1960 |

| 20 | साइंस टुडे | मासिक | 1960 |

| 21 | लोक विज्ञान | मासिक | 1960 |

| 22 | विज्ञान जगत | मासिक | 1961 |

| 23 | विज्ञान लोक | मासिक | 1961 |

| 24 | नंदन | मासिक | 1964 |

| 25 | वैज्ञानिक बालक | मासिक | 1964 |

| 26 | वैज्ञानिक | त्रैमासिक | 1968 |

| 27 | कृषि चयनिका | त्रैमासिक | 1969 |

| 28 | आविष्कार | मासिक | 1971 |

| 29 | भारतीय चिकित्सा संपदा | मासिक | 1975 |

| 30 | विज्ञान डाइजेस्ट | मासिक | 1975 |

| 31 | विज्ञान भारती | द्वैमासिक | 1978 |

| 32 | निरोगधाम | मासिक | 1979 |

| 33 | फल-फूल | द्वैमासिक | 1979 |

| 34 | विज्ञान परिचय | मासिक | 1979 |

| 35 | ज्ञान-विज्ञान | मासिक | 1979 |

| 36 | होशंगाबाद विज्ञान | मासिक | 1980 |

| 37 | आयुर्वेदिक विज्ञान औषधि अनुसंधान | मासिक | 1980 |

| 38 | ग्राम शिल्प | त्रैमासिक | 1981 |

| 39 | विज्ञानपुरी | त्रैमासिक | 1981 |

| 40 | विज्ञानदूत | मासिक | 1982 |

| 41 | पर्यावरण | अर्धवार्षिक | 1983 |

| 42 | विज्ञान प्रवाह | मासिक | 1983 |

| 43 | चकमक | मासिक | 1985 |

| 44 | ब्रिटिश वैज्ञानिक एवं आर्थिक समीक्षा | त्रैमासिक | 1985 |

| 45 | विज्ञान गरिमा सिंधु | त्रैमासिक | 1986 |

| 46 | आई.सी.एम.आर. | मासिक | 1986 |

| 47 | साइफन | मासिक | 1986 |

| 48 | विज्ञान विथिका | मासिक | 1986 |

| 49 | विज्ञान बन्धु | साप्ताहिक | 1987 |

| 50 | जिज्ञासा | अर्धवार्षिक | 1987 |

| 51 | पर्यावरण डाइजेस्ट | मासिक | 1987 |

| 52 | स्पेस इंडिया | त्रैमासिक | 1987 |

| 53 | इलेक्ट्रानिकी आपके लिए | मासिक | 1988 |

| 54 | विज्ञान गंगा | त्रैमासिक | 1988 |

| 55 | स्रोत | मासिक | 1989 |

| 56 | पर्यावरण | मासिक | 1990 |

| 57 | भारतीय वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान | अर्धवार्षिक | 1993 |

| 58 | बालवाटिका | मासिक | 1995 |

| 59 | प्रसार दूत | अर्धवार्षिक | 1996 |

| 60 | ड्रीम 2047 | मासिक | 1998 |

| 61 | पर्यावरण ऊर्जा टाइम्स | मासिक | 1998 |

| 62 | विज्ञान आपके लिए | मासिक | 1998 |

| 63 | विज्ञान आलोक | त्रैमासिक | 1998 |

| 64 | नवसंचेतना (राजभाषा पत्रिका) | अर्धवार्षिक | 1998 |

| 65 | ज्ञान गारिमा सिंधु | त्रैमासिक | 2000 |

| 66 | तरंग | वार्षिक | 2000 |

| 67 | विज्ञान कथा | त्रैमासिक | 2001 |

| 68 | ऊर्जायन | वार्षिक | 2001 |

| 69 | विपनेट | मासिक | 2002 |

| 70 | विज्ञान प्रकाश | त्रैमासिक | 2002 |

| 71 | स्पैन | मासिक | 2003 |

| 72 | बच्चों का इंद्रधनुष | मासिक | 2004 |

| 73 | ज्ञान विज्ञान बुलेटिन | मासिक | 2004 |

| 74 | बच्चों का इंद्रधनुष | मासिक | 2004 |

| 75 | बाल प्रहरी | मासिक | 2004 |

| 76 | साइंस टाइम्स न्यूज एवं व्यूज | मासिक | 2005 |

| 77 | मुक्त शिक्षा | अर्धवार्षिक | 2005 |

| 78 | साइंस इंडिया | मासिक | 2005 |

| 79 | गर्भनाल | वार्षिक | 2006 |

| 80 | कृषि प्रसंस्करण दर्पण | अर्धवार्षिक | 2006 |

| 81 | अक्षय ऊर्जा | द्वैमासिक | 2006 |

| 82 | पैदावार मासिक कृषि | मासिक | 2007 |

| 83 | विज्ञान गंगा | वार्षिक | 2007 |

| 84 | साइंटिफिक वर्ल्ड | मासिक | 2007 |

| 85 | हरबोला | मासिक | 2007 |

| 86 | विज्ञान परिचर्चा | त्रैमासिक | 2009 |

| 87 | दुधवा लाइव | मासिक | 2010 |

| 88 | सर्प संसार | मासिक | 2010 |

| 89 | हरियाणा साइंस बुलेटिन | मासिक | 2010 |

| 90 | हमारा भूमंडल | मासिक | 2010 |

| 91 | जल चेतना | त्रैमासिक | 2011 |

| 92 | भूगोल और आप | द्वैमासिक | 2011 |

| 93 | भारतीय मसाला फसल अनुसंधान संस्थान | वार्षिक | 2012 |

| 94 | कृषि का शोध | वार्षिक | 2012 |

| 95 | जिज्ञासा | वार्षिक | 2012 |

| 96 | अनुसंधान शोध | वार्षिक | 2013 |

| 97 | किसान खेती | त्रैमासिक | 2014 |

| 98 | विपनेट क्यूरीसिटी | मासिक | 2016 |

| 99 | डाउन टू अर्थ | मासिक | 2016 |

| 100 | टेक्निकल टुडे | त्रैमासिक | 2016 |

| 101 | बालवाणी | द्वैमासिक | 2016 |

| 102 | आई वंडर | अर्धवार्षिक | 2017 |

| 103 | प्रौद्योगिकी विशेष | द्वैमासिक | 2018 |

| 104 | कृषि मंजूषा | अर्धवार्षिक | 2018 |