यह वैसे ही दुख की बात है कि आने वाले समय में पृथ्वी से हर वर्ष हज़ारों प्रजातियां विलुप्त हो जाएंगी। लेकिन उससे भी ज़्यादा दुख की बात है कि हाल ही में किए गए दो स्वतंत्र अध्ययनों से पता चला है कि विलुप्ति का सबसे अधिक खतरा उन पक्षियों पर है जो अपने पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जिनका स्थान शायद कोई और नहीं ले सकता।

एक अध्ययन के मुताबिक आकर्षक चोंच वाले टूकन पक्षी दक्षिण अमेरिका के वर्षा वनों में उन बड़े-बड़े बीजों और फलों को फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जो अन्य पक्षियों के लिए संभव नहीं है। दुर्भाग्यवश, टूकन के साथ-साथ गिद्ध, आईबेसिस और अन्य अनोखी प्रजातियों की विलुप्ति की आशंका सबसे अधिक है। ऐसा हुआ तो आबादियां अधिक एकरूप होने लगेंगी।

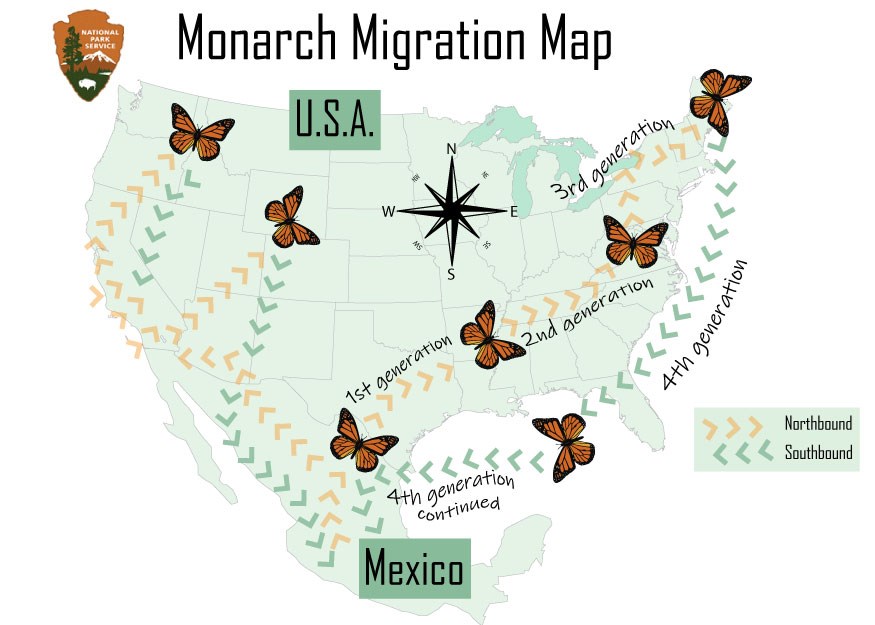

एक अन्य अध्ययन का अनुमान है कि जलवायु परिवर्तन के कारण कई प्रजातियां ठंडे क्षेत्रों की ओर प्रवास करेंगी जिसके चलते एक जैसी प्रजातियों की संख्या में वृद्धि होने की संभावना बढ़ सकती है। युनिवर्सिटी ऑफ मोंटाना के पारिस्थितिकीविद जेडेडिया ब्रॉडी इस संकट के लिए मानव क्रियाकलापों को ज़िम्मेदार मानते हैं।

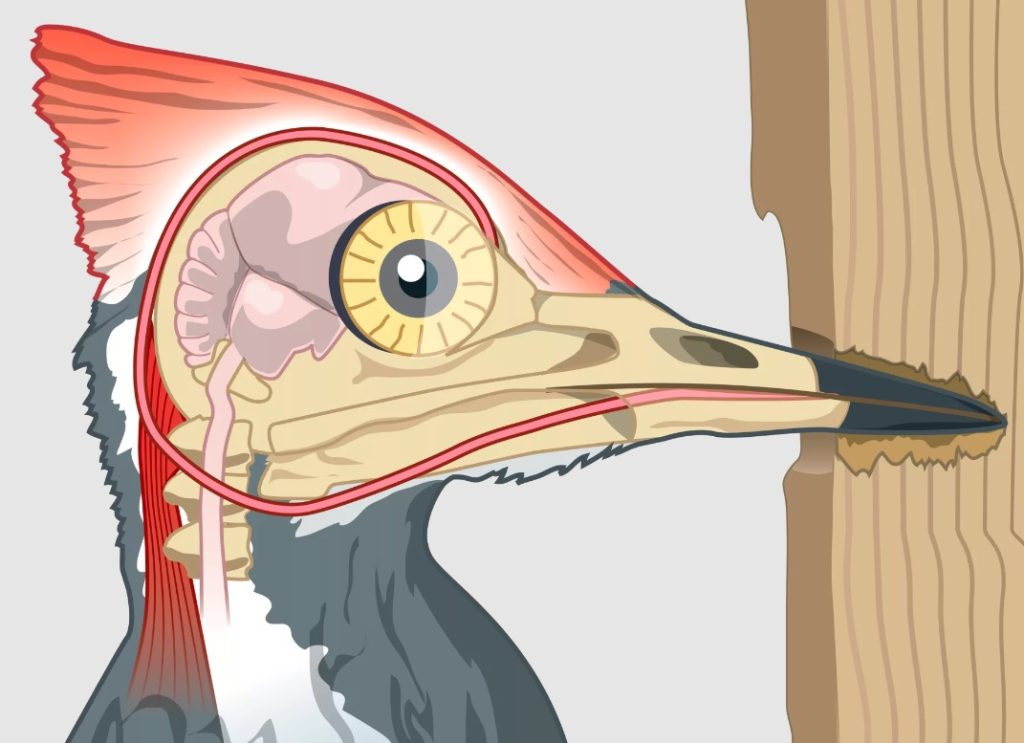

प्रत्येक पारिस्थितिकी तंत्र विभिन्न भूमिकाएं निभाने वाले अनेकों जीवों पर निर्भर होता है। पक्षियों का उदाहरण लिया जाए तो हम देखेंगे कि कुछ पक्षी बीजों को फैलाने में मददगार होते हैं तो कुछ मृत जीवों को खाकर पुनर्चक्रण में सहायक होते हैं। पक्षियों में लंबी और नुकीली चोंच, लंबे पैर आदि विशेषताएं विभिन्न प्रकार की भूमिकाओं को अंजाम देने में सहायक होती हैं। ऐसे में एक पारिस्थितिकी तंत्र में यदि एक ही तरह की प्रजातियां हों तो वे विभिन्न भूमिकाओं को अंजाम नहीं दे पाएंगी।

कुछ पक्षियों में प्रमुख विशेषताओं के गायब होने का पता लगाने के लिए युनिवर्सिटी ऑफ शेफील्ड की एमा ह्यूजेस ने कई वर्षों तक लगभग 8500 पक्षियों की चोंच के आकार, निचले पंजों और पंख की लंबाई, और संग्रहालय में रखे शरीर के नमूनों के आकार का मापन किया और प्रजातियों के बीच समानताओं और अंतरों को समझने के लिए सांख्यिकी तकनीकों का उपयोग किया। इस अध्ययन में सॉन्गबर्ड जैसे पक्षी आकार के आधार पर एक ही समूह में आ गए। दूसरी ओर एल्बेट्रास जैसे विशाल पक्षी, छोटे हमिंगबर्ड और आईबेसिस अपनी लंबी गर्दन तथा घुमावदार चोंच के चलते थोड़े अलग से दिखे।

इसके बाद शोधकर्ताओं ने उन प्रजातियों को अपनी सूची में से अलग किया जिनके विलुप्त होने की संभावना इंटरनेशनल युनियन फॉर कंज़रवेशन की रेड लिस्ट के अनुसार ज़्यादा थी। करंट बायोलॉजी में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार सबसे जोखिमग्रस्त प्रजातियां वे हैं जो शरीर के आकार और पारिस्थितिकी भूमिका में अनोखी हैं। जब शोधकर्ताओं ने सबसे अधिक से सबसे कम जोखिमग्रस्त प्रजातियों को सूचीबद्ध करना शुरू किया तो सबसे पहले टूकन, हॉर्नबिल, हमिंगबर्ड और अन्य अनोखी प्रजातियां बाहर हुईं जबकि एक जैसे पक्षी (फिंचेस, स्टारलिंग्स वगैरह) लिस्ट में बने रहे।

इस संदर्भ में कौन-से क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित होंगे, इसका पता लगाने के लिए शोधकर्ताओं ने 14 प्रमुख प्राकृतवासों या बायोम (जैसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र) में रहने वाले पक्षियों का विश्लेषण किया। उन्होंने पाया कि प्रजातियों का एकरूपीकरण 14 में से 12 क्षेत्रों को प्रभावित करेगा और इसका सबसे अधिक प्रभाव जलमग्न घास के मैदानों और उष्णकटिबंधीय जंगलों में होगा। सबसे अधिक संकटग्रस्त क्षेत्रों में वियतनाम, कंबोडिया और हिमालय की तराई के साथ-साथ हवाई जैसे द्वीप भी शामिल हैं। ब्रॉडी के अनुसार कुछ मामलों में इन प्रजातियों द्वारा निभाई जाने वाली अद्वितीय पारिस्थितिक भूमिकाओं को निभाने में सक्षम कोई और नहीं है।

सेन्केनबर्ग बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट रिसर्च सेंटर की पारिस्थितिकीविद एल्के वोस्केम्प द्वारा किए गए एक अन्य अध्ययन में एकरूपीकरण के एक और चालक की पहचान की गई है: जलवायु परिवर्तन के कारण पक्षियों के इलाकों में परिवर्तन। वोस्केम्प और उनकी टीम ने 9882 पक्षियों के वर्तमान इलाकों का पता लगाया। इसके बाद उन्होंने जलवायु मॉडल का उपयोग करते हुए यह अनुमान लगाया कि वर्ष 2080 तक इन प्रजातियों का मुख्य आवास कहां होगा। अंत में टीम ने यह पता लगाया कि यह परिवर्तित वितरण पक्षियों के समुदायों को कैसे बदलेगा।

जैसा कि शोधकताओं का अनुमान था, उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में सबसे अधिक प्रजातियों के गायब होने की संभावना है – वे या तो विलुप्त हो जाएंगी या अन्य इलाकों में चली जाएंगी। प्रोसीडिंग्स ऑफ दी रॉयल सोसाइटी बी में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार इन इलाकों में कुछ बाहरी पक्षियों का आगमन भी अवश्य होगा लेकिन अधिक संभावना यही है कि अधिकांश पक्षी निकटता से सम्बंधित होंगे और उनमें उस इलाके में रहने के लिए ज़रूरी गुण पाए जाएंगे।

उत्तरी अमेरिका और युरेशिया में पक्षी प्रजातियों में वृद्धि होगी क्योंकि पक्षी गर्म से ठंडे इलाकों की तरफ प्रवास करेंगे। लेकिन इन इलाकों में भी नए पक्षी मौजूदा प्रजातियों से निकटता से सम्बंधित होंगे।

उपरोक्त दोनों ही अध्ययन संकेत देते हैं कि विश्व में पक्षियों में एकरूपता आएगी जो पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक बड़ा झटका होगा। पूर्व में किए गए कुछ अध्ययनों से यह भी पता चला है ऐसा समरूपीकरण उभयचरों और स्तनधारियों में भी हो रहा है। (स्रोत फीचर्स)

नोट: स्रोत में छपे लेखों के विचार लेखकों के हैं। एकलव्य का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।

Photo Credit : https://i0.wp.com/imageio.forbes.com/specials-images/imageserve/62dfba219855a5e7832ace28/0x0.jpg?resize=750,375