डॉ. इरफ़ान ह्यूमन

होर्मुज़ जलडमरूमध्य (जलसंधि) (Strait of Hormuz) हाल के दिनों में चर्चा में है क्योंकि यह वैश्विक तेल व्यापार (global oil trade) का एक महत्वपूर्ण मार्ग है, जिससे दुनिया का लगभग 20-25 प्रतिशत तेल और एक तिहाई एलएनजी (Liquified Natural Gas) आपूर्ति होकर गुज़रती है। यह फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है।

हाल के भू-राजनीतिक तनावों (geopolitical tensions), खासकर ईरान और इस्राइल-अमेरिका (Iran-Israel–US) के बीच बढ़ते संघर्ष के कारण, इस जलडमरूमध्य की रणनीतिक स्थिति ने इसे सुर्खियों में ला दिया है। बीते दिनों अमेरिका और इस्राइल द्वारा ईरान के परमाणु ठिकानों (nuclear sites) पर हवाई हमले किए गए, जिसके जवाब में ईरान ने होर्मुज़ जलडमरूमध्य को बंद करने की धमकी दी है, जिससे वैश्विक तेल आपूर्ति(global oil supply) पर संकट मंडरा सकता है। इस बीच होर्मुज़ जलडमरूमध्य में एक बड़ा तेल टैंकर (oil tanker) जलने की घटना सामने आई है, जिसने अफरा-तफरी मचा दी है। अमेरिका और इस्राइल के बीच हुए युद्धविराम के बावजूद, इस क्षेत्र में तनाव बना हुआ है जिससे जलडमरूमध्य और पर्यावरण सुरक्षा को लेकर अनिश्चितता बढ़ी है।

भौगोलिक स्थिति और संरचना

होर्मुज़ जलडमरूमध्य ईरान के दक्षिणी तट और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) व ओमान के उत्तरी तटों के बीच स्थित है। इसकी चौड़ाई सबसे संकीर्ण स्थान पर लगभग 33 किलोमीटर है, और गहराई 30 से 90 मीटर तक है। यह गहराई बड़े तेल टैंकरों (super tankers) के लिए पर्याप्त है, जिससे यह व्यापारिक मार्ग (shipping route) के रूप में महत्वपूर्ण है। हालांकि यह जलडमरूमध्य ऊबड़-खाबड़ है। इसमें कई स्थानों पर चट्टानें और उथले क्षेत्र हैं, जो नौवहन (marine navigation) को दुष्कर बनाते हैं।

यह क्षेत्र पेट्रोलियम (petroleum reserves) और प्राकृतिक गैस (natural gas reserves) के भंडारों से भरपूर है। समुद्र तल की भूगर्भीय परतों में हाइड्रोकार्बन (hydrocarbons) भंडार मौजूद हैं।

होर्मुज़ का जलविज्ञान

होर्मुज़ जलडमरूमध्य की उच्च लवणीयता (high salinity) इसके जल प्रवाह (water circulation) और घनत्व को प्रभावित करती है, जो समुद्री धाराओं और नौवहन के लिए महत्वपूर्ण हैं।

यहां ज्वार-भाटा का असर कम रहता है, लेकिन तेज़ धाराएं नौवहन को प्रभावित कर सकती हैं। यहां का ज्वार प्रतिदिन दो बार चढ़ता है, जिससे जहाज़ों की आवाजाही और समुद्री जीवन प्रभावित होता है। ज्वार की ऊंचाई आम तौर पर 1-2 मीटर होती है।

फारस की खाड़ी से ओमान की खाड़ी की ओर एक सतही धारा बहती है, जो खाड़ी के गर्म और खारे पानी को बाहर ले जाती है। इसके विपरीत, गहराई पर ठंडा और कम खारा पानी ओमान की खाड़ी से फारस की खाड़ी की ओर बहता है।

इसकी लवणीयता की बात करें तो होर्मुज़ जलडमरूमध्य में सतही पानी की लवणीयता सामान्यत: 40-42 पीपीटी के बीच रहती है, जो समुद्री जीवन को चुनौतीपूर्ण बना देता है। पीपीटी लवणीयता नापने की एक इकाई है जो लगभग ग्राम प्रति लीटर के बराबर होती है। यह क्षेत्र ‘अतिलवणीय’ क्षेत्र कहलाता है। यह समुद्र की औसत लवणीयता (लगभग 35 पीपीटी) से काफी अधिक है। इसका कारण फारस की खाड़ी में उच्च वाष्पीकरण दर और (नदियों आदि से) कम मीठे पानी की आपूर्ति है। वहीं, गहरे पानी में लवणीयता थोड़ी कम हो सकती है (लगभग 38-39 पीपीटी), क्योंकि यहां ठंडा और कम खारा पानी ओमान की खाड़ी से प्रवेश करता है। साथ ही, जलडमरूमध्य के बाहर, ओमान की खाड़ी और अरब सागर की ओर जाने पर लवणीयता कम होकर लगभग 36 पीपीटी तक पहुंच जाती है, क्योंकि यह क्षेत्र खुले समुद्र से जुड़ा है और यहां वाष्पीकरण का प्रभाव कम होता है।

लवणीयता को प्रभावित करने वाले कारकों की बात करें तो इसमें पहला है उच्च वाष्पीकरण। होर्मुज़ जलडमरूमध्य और फारस की खाड़ी में गर्म और शुष्क जलवायु के कारण वाष्पीकरण की दर बहुत अधिक है। इस क्षेत्र में वर्षा नगण्य होती है, जिससे पानी में लवण की सांद्रता बढ़ती है। इसका दूसरा कारक है कम मीठा पानी। फारस की खाड़ी में दजला और फरात के संगम से बनी शट्ट-अल-अरब जैसी कुछ नदियां ही मीठा पानी लाती हैं, लेकिन यह लवणीयता को कम करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

पर्यावरण और पारिस्थितिकी

उच्च लवणीयता वाले होर्मुज़ जलडमरूमध्य में मूंगा चट्टानें (coral reefs), मछलियां (marine fish) और अन्य समुद्री जीव (डॉल्फिन, समुद्री कछुए) और प्लवक पाए जाते हैं। उच्च लवणीयता और गर्म पानी के लिए अनुकूलित प्रजातियां ही यहां जीवित रह पाती हैं। लेकिन प्रदूषण और भारी नौवहन से इन जीवों पर असर पड़ रहा है।

होर्मुज़ जलडमरूमध्य में प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण तेल रिसाव है। होर्मुज़ जलडमरूमध्य दुनिया के सबसे व्यस्त तेल शिपिंग मार्गों में से एक है, जहां से प्रतिदिन लाखों बैरल तेल गुज़रता है। टैंकरों में आग या तेल रिसाव जैसी घटनाएं समुद्री पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती हैं। तेल प्रदूषण मूंगा चट्टानों, मछलियों और अन्य समुद्री जीवों के लिए घातक है।

यहां की मौसमी हवाएं भी नौवहन को प्रभावित करती हैं, जिससे तेल रिसाव का जोखिम बढ़ जाता है, दूसरी चुनौती है औद्योगिक अपशिष्ट। फारस की खाड़ी के आसपास के देशों से औद्योगिक (industrial waste) और नगरीय अपशिष्ट जलडमरूमध्य में आते हैं, जिससे पानी की गुणवत्ता बिगड़ती है। साथ ही प्लास्टिक (plastic pollution) और माइक्रोप्लास्टिक (micro plastic) भी एक बड़ी पर्यावरणीय समस्या है। समुद्री कचरे, विशेष रूप से प्लास्टिक, का बढ़ता स्तर जलडमरूमध्य के पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित कर रहा है।

जलवायु और मौसम का प्रभाव

होर्मुज़ जलडमरूमध्य का पर्यावरण जलवायु और मौसमी कारकों से भी प्रभावित होता है। जलवायु परिवर्तन (climate change) के कारण जलडमरूमध्य के सतही पानी का तापमान (sea surface temperature) बढ़ रहा है, जो समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करता है। चूंकि मूंगे उच्च तापमान सहन नहीं कर पाते इसलिए गर्म पानी मूंगा चट्टानों को नुकसान पहुंचा रहा है। गर्मी के प्रति संवेदनशील मछलियां और अन्य जीव या तो मर रहे हैं या क्षेत्र छोड़ रहे हैं, जिससे मछली पालन प्रभावित हो रहा है।

उच्च वाष्पीकरण के अलावा यहां की शमाल (उत्तर-पश्चिमी) हवाएं और धूल भरी आंधियां पानी की सतह पर धूल की परत जमा देती हैं, जो सूर्य प्रकाश को अवरुद्ध कर प्लवक की वृद्धि को प्रभावित करती हैं।

मानवीय गतिविधियों का प्रभाव भी यहां के पर्यावरण को प्रभावित कर रहा है। भारी तेल टैंकर और जहाज़ों की आवाजाही से समुद्री ध्वनि प्रदूषण (underwater noise pollution) बढ़ रहा है, जो डॉल्फिन (dolphins) और व्हेल (whales) जैसी प्रजातियों के लिए हानिकारक है। भू-राजनीतिक तनावों के कारण सैन्य अभ्यास और जहाज़ों की मौजूदगी भी पर्यावरण पर दबाव डालती है। फारस की खाड़ी के देशों में डीसेलिनेशन संयंत्रों से निकलने वाला अति-खारा पानी जलडमरूमध्य में छोड़ा जाता है, जो लवणीयता को और बढ़ाता है और पारिस्थितिकी तंत्र को असंतुलित करता है।

जलवायु परिवर्तन से दीर्घकालिक जोखिम के चलते समुद्र जलस्तर बढ़ रहा है, जो जलडमरूमध्य के तटीय पारिस्थितिकी तंत्रों, जैसे मैंग्रोव और दलदली क्षेत्रों, को खतरे में डाल सकता है।

वैसे यहां पर्यावरण संरक्षण के प्रयास भी चल रहे हैं। कुछ तटीय क्षेत्रों में समुद्री संरक्षण क्षेत्र स्थापित किए गए हैं, लेकिन जलडमरूमध्य का अधिकांश हिस्सा इन क्षेत्रों से बाहर है। तेल रिसाव और प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए क्षेत्रीय संगठन काम कर रहे हैं लेकिन इनका प्रभाव सीमित है। वहीं भू-राजनीतिक तनाव और आर्थिक हित पर्यावरण संरक्षण को मुश्किल बनाते हैं।

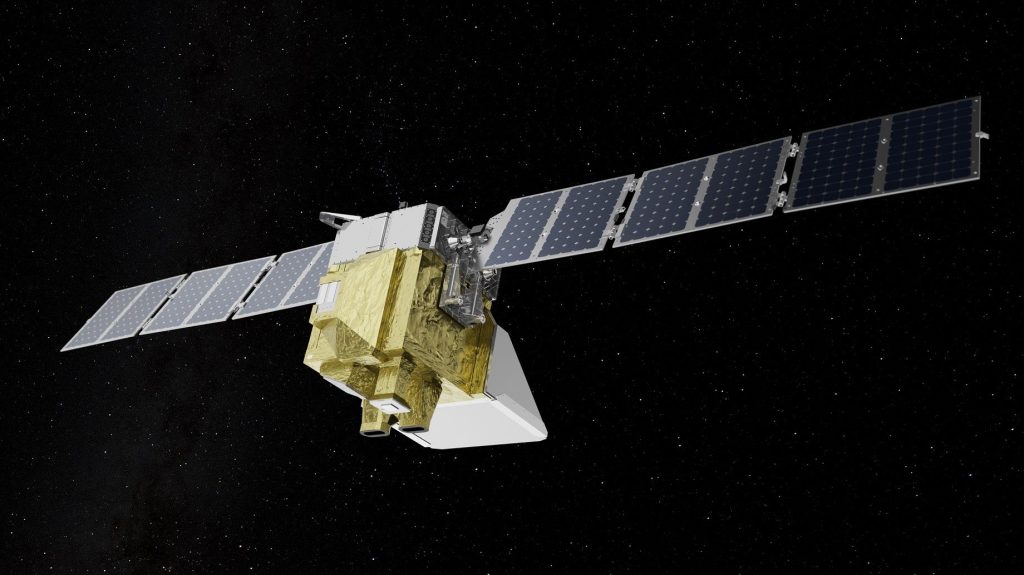

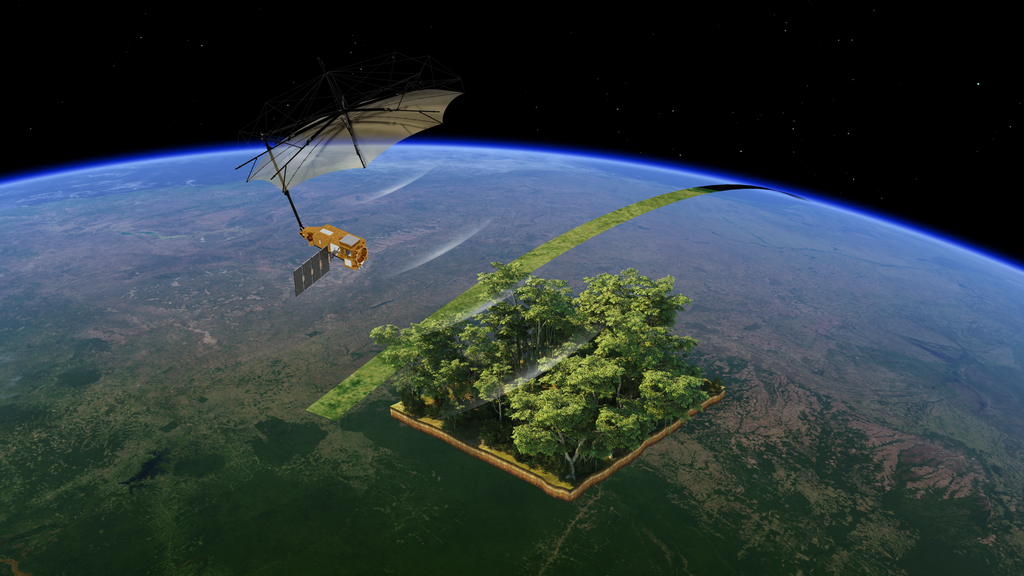

उपग्रह विज्ञान और निगरानी

इस क्षेत्र में समुद्री गतिविधियों की निगरानी (maritime monitoring) जीआईएस (GIS – Geographic Information System) और रिमोट सेंसिंग तकनीकों के माध्यम से की जाती है। रिमोट सेंसिंग (remote sensing) डैटा जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को ट्रैक करने में मदद करता है। समुद्री रास्तों की सुरक्षा और जलवायु अध्ययन के लिए भी उपग्रह डैटा उपयोगी होता है। ये कृत्रिम उपग्रह मल्टी-स्पेक्ट्रल सेंसर का उपयोग करके पानी की गर्मी और लवणीयता में बदलाव का विश्लेषण करते हैं। वहीं, सेंटिनल-1 (Sentinel-1) और सेंटिनल-2 (Sentinel-2) जैसे उपग्रह तेल रिसाव पर नज़र रखते हैं और रिसाव के दायरे और प्रभाव का आकलन करते हैं।

उपग्रह डैटा (satellite data) से प्लवक घनत्व (plankton density) और पानी में क्लोरोफिल स्तर (chlorophyll level) की निगरानी भी होती है, जो प्रदूषण और पारिस्थितिकी तंत्र की सेहत का संकेतक है। इसके अलावा, धूल भरी आंधियों, नौवहन जोखिम, अवैध गतिविधियों, भू-राजनीतिक और सुरक्षा निगरानी के लिए उपग्रह डैटा का उपयोग करके पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। (स्रोत फीचर्स)

नोट: स्रोत में छपे लेखों के विचार लेखकों के हैं। एकलव्य का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।

Photo Credit : https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5a/Hormuz_map.png