पिछले कुछ दिनों में कई समाचार पत्रों में राजस्थान-गुजरात के रेगिस्तानी इलाकों से आए टिड्डी दल के बारे में कई विश्लेषणात्मक लेख प्रकाशित हुए हैं, जिनके उड़ने का रुख अब मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ ओर है। ये टिड्डी दल फसलों को भारी नुकसान पहुंचाते हैं। लेखों में यह भी बताया गया है कि कैसे सदियों से भारत (और निश्चित ही पाकिस्तान भी) इस प्रकोप से निपटता आ रहा है। (वास्तव में तो महाभारत काल से ही: याद कीजिए, पांडव सेना को चुनौती देते हुए कर्ण कहते हैं, ‘हम आप पर शलभासन – टिड्डियों के झुंड – की तरह टूट पड़ेंगे’)।

ब्रिटिश सरकार ने 1900 के दशक की शुरुआत में ही भारत के जोधपुर और कराची में टिड्डी चेतावनी संगठन (LWO) की स्थापना की थी। आज़ादी के बाद केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने इन संगठनों को बनाए रखा और इनमें सुधार किया। फरीदाबाद स्थित टिड्डी चेतावनी संगठन प्रशासनिक मामलों और जोधपुर स्थित टिड्डी चेतावनी संगठन इसके तकनीकी पहलुओं को संभालते हैं और साथ में कई और स्थानीय शाखाएं भी हैं। वे खेतों में हवाई स्प्रे (आजकल ड्रोन से) और मैदानी कार्यकर्ताओं की मदद से कीटनाशकों का छिड़काव करते हैं।

टिड्डी नियंत्रण

कृषि मंत्रालय की vikaspedia.in नाम से एक वेबसाइट है जिस पर टिड्डी नियंत्रण और पौधों की सुरक्षा और उनसे निपटने के वर्तमान तरीकों के बारे में विस्तारपूर्वक बताया गया है। और मंत्रालय के वनस्पति संरक्षण, क्वारेंटाइन एवं भंडारण निदेशालय की वेबसाइट (ppqs.gov.in) पर रेगिस्तानी टिड्डों के आक्रमण, प्रकोप और उनके फैलाव के नियंत्रण की आकस्मिक योजना के बारे में बताया गया है।

टिड्डों की समस्या सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि अफ्रीका के अधिकांश हिस्सों, पश्चिमी एशिया, ईरान और ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्सों में भी है। रोम स्थित संयुक्त राष्ट्र का खाद्य एवं कृषि संगठन इस प्रकोप का मुकाबला करने के लिए राष्ट्रों को सलाह देता है और वित्तीय रूप से मदद करता है। खाद्य एवं कृषि संगठन का लोकस्ट एनवायरनमेंटल बुकलेट नामक सूचनाप्रद दस्तावेज टिड्डी दल की स्थिति और उससे निपटने के तरीकों के बारे में नवीनतम जानकारी देता है। टिड्डी दल और उसके प्रबंधन की उत्कृष्ट नवीनतम जानकारी हैदराबाद स्थित अंतर्राष्ट्रीय अर्ध-शुष्क ऊष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान (ICRISAT) के विकास केंद्र (IDC) द्वारा 29 मई को प्रकाशित की गई है (नेट पर उपलब्ध)।

आम तौर पर टिड्डी दल से निपटने का तरीका ‘झुंड को ढूंढ-ढूंढकर मारो’ है, जिसका उपयोग दुनिया के तमाम देश करते हैं। निश्चित तौर पर हमें इस प्रकोप से लड़ने और उससे जीतने के लिए बेहतर और नए तरीकों की ज़रूरत है।

टिड्डियां झुंड कैसे बनाती हैं

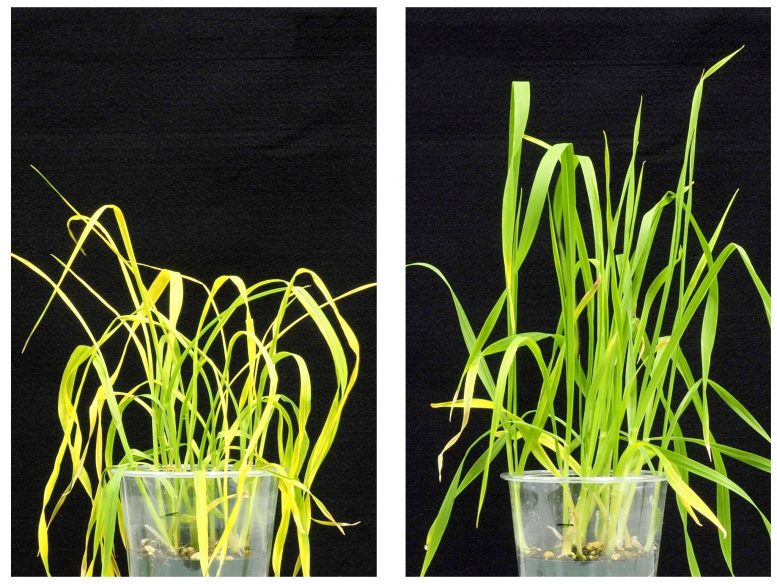

यहां महत्वपूर्ण वैज्ञानिक प्रश्न उठता है कि टिड्डियां क्यों और कैसे हज़ारों की संख्या में एकत्रित होकर झुंड बनाती हैं। काफी समय से कीट विज्ञानी यह जानते हैं कि टिड्डी स्वभाव से एकाकी प्रवृत्ति की होती है, और आपस में एक-दूसरे के साथ घुलती-मिलती नहीं हैं। फिर भी जब फसल कटने का मौसम आता है तो ये एकाकी स्वभाव की टिड्डियां आपस में एकजुट होकर पौधों पर हमला करने के लिए झुंड रूपी सेना बना लेती हैं। इसका कारण क्या है? वह क्या जैविक क्रियाविधि है जिसके कारण उनमें यह सामाजिक परिवर्तन आता है? यदि हम इस क्रियाविधि को जान पाएं तो उनके उपद्रव को रोकने के नए तरीके भी संभव हो सकते हैं।

कैम्ब्रिज युनिवर्सिटी के स्टीफन रोजर्स, ये दल क्यों और कैसे बनते हैं, इसके जाने-माने विश्वस्तरीय विशेषज्ञ हैं। साल 2003 में प्रकाशित अपने एक पेपर में वे बताते हैं कि जब एकाकी टिड्डी भोजन की तलाश में संयोगवश एक-दूसरे के पास आ जाती हैं और संयोगवश एक-दूसरे को छू लेती हैं तो यह स्पर्श-उद्दीपन (यहां तक कि पिछले टांग के छोटे-से हिस्से में ज़रा-सा स्पर्श भी) उनके व्यवहार को बदल देता है। यह यांत्रिक उद्दीपन टिड्डी के शरीर की कुछ तंत्रिकाओं को प्रभावित करता है जिससे उनका व्यवहार बदल जाता है और वे एक साथ आना शुरू कर देती हैं। और यदि और अधिक टिड्डियां पास आती हैं तो उनका दल बनना शुरू हो जाता है। और छोटा-सा कीट आकार में बड़ा हो जाता है, और उसका रंग-रूप बदल जाता है। अगले पेपर में वे बताते हैं कि टिड्डी के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को नियंत्रित करने वाले कुछ रसायनों में परिवर्तन होता है; इनमें से सबसे महत्वपूर्ण रसायन है सिरोटोनिन। सिरोटोनिन मिज़ाज (मूड) और सामाजिक व्यवहार को नियंत्रित करता है।

इन सभी बातों को एक साथ रखते हुए रोजर्स और उनके साथियों ने साल 2009 में साइंस पत्रिका में एक पेपर प्रकाशित किया था जिसमें वे बताते हैं कि वास्तव में सिरोटोनिन दल के गठन के लिए ज़िम्मेदार होता है। इस अध्ययन में उन्होंने प्रयोगशाला में एक प्रयोग किया जिसमें उन्होंने एक पात्र में एक-एक करके टिड्डियों को रखा। जब टिड्डियों की संख्या बढ़ने लगी तो उनके समीप आने ने यांत्रिक (स्पर्श) और न्यूरोकेमिकल (सिरोटोनिन) उद्दीपन को प्रेरित किया, और कुछ ही घंटो में झुंड बन गया! और जब शोधकर्ताओं ने सिरोटोनिन के उत्पादन को बाधित करने वाले पदार्थों (जैसे 5HT या AMTP अणुओं) को जोड़ना शुरू किया तो उनके जमावड़े में काफी कमी आई।

झुंड बनने से रोकना

अब हमारे पास इस टिड्डी दल को बनने से रोकने का एक संभावित तरीका है! तो क्या हम जोधपुर और अन्य स्थानों में स्थित टिड्डी चेतावनी संगठन के साथ मिलकर, दल बनना शुरू होने पर सिरोटोनिन अवरोधक रसायनों का छिड़काव कर सकते हैं? रोजर्स साइंस पत्रिका में प्रकाशित अपने पेपर में पहले ही यह सुझाव दे चुके हैं। क्या यह एक मुमकिन विचार है या यह एक अव्यावहारिक विचार है? इस बारे में विशेषज्ञ हमें बताएं। इसे आज़मा कर तो देखना चाहिए।

और अंत में टिड्डी दल पर छिड़काव किए जाने वाले कीटनाशकों (खासकर मेलेथियोन) के दुष्प्रभावों को जांचने की ज़रूरत है हालांकि कई अध्ययन बताते हैं कि यह बहुत हानिकारक नहीं है। फिर भी हमें प्राकृतिक और पशु उत्पादों का उपयोग कर जैविक कीटनाशकों पर काम करने की ज़रूरत है जो पर्यावरण, पशु और मानव स्वास्थ्य के अनुकूल हों।(स्रोत फीचर्स)

नोट: स्रोत में छपे लेखों के विचार लेखकों के हैं। एकलव्य का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।

Photo Credit : https://www.thehindu.com/sci-tech/science/jlu1if/article31768086.ece/ALTERNATES/FREE_960/07TH-SCILOCUST-LONE