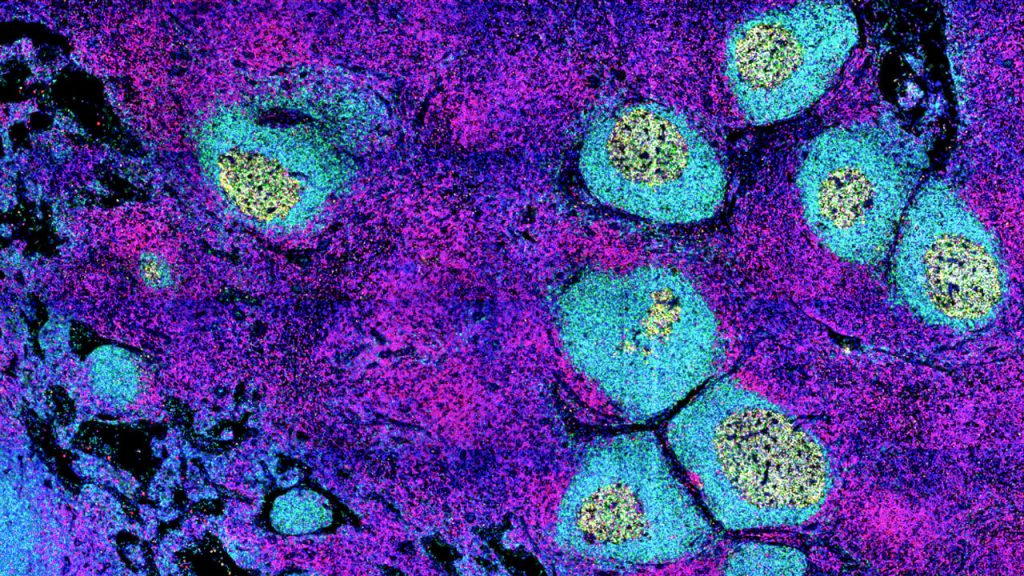

भूलभुलैया में जाना और खुद से बाहर निकलना मुश्किल भी होता है और रोचक भी। देखा गया है कि चूहे भी भूलभुलैया से बाहर निकल आते हैं। और मज़ेदार बात यह है कि एक नए अध्ययन में पता चला है कि चूहे ही नहीं, अमीबा जैसे एक-कोशिकीय जीव और एक इकलौती कैंसर कोशिका भी भूलभुलैया से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लेती है। वे रासायनिक संकेतों की मदद से अपने आकार से सैकड़ों गुना बड़ी और पेचीदा भूलभुलैया से बाहर निकल सकते हैं।

प्रत्येक कोशिका चाहे वह कैंसर कोशिका हो, त्वचा कोशिका हो, या बैक्टीरिया सरीखे एक-कोशिकीय जीव हों, सामान्यत: जानते हैं कि उन्हें किस दिशा में आगे बढ़ना है। वे अपने पर्यावरण में मौजूद आकर्षी रसायनों को पहचानकर उनकी दिशा में आगे बढ़ते हैं। इसे कीमोटैक्सिस (रसायन-संचालित गति) कहते हैं। कोशिकाओं का यह बुनियादी दिशाज्ञान छोटी दूरी, लगभग आधे मिलीमीटर तक के लिए तो बढ़िया काम करता है लेकिन मुश्किल और लंबा रास्ता तय करने के लिए कोशिकाएं सिर्फ रासायनिक संकेतों के भरोसे नहीं रह सकतीं। उन्हें इन रसायनों को प्रोसेस करके सही रास्ता निर्धारित करना पड़ता है। कोशिकाएं यह करती कैसे हैं?

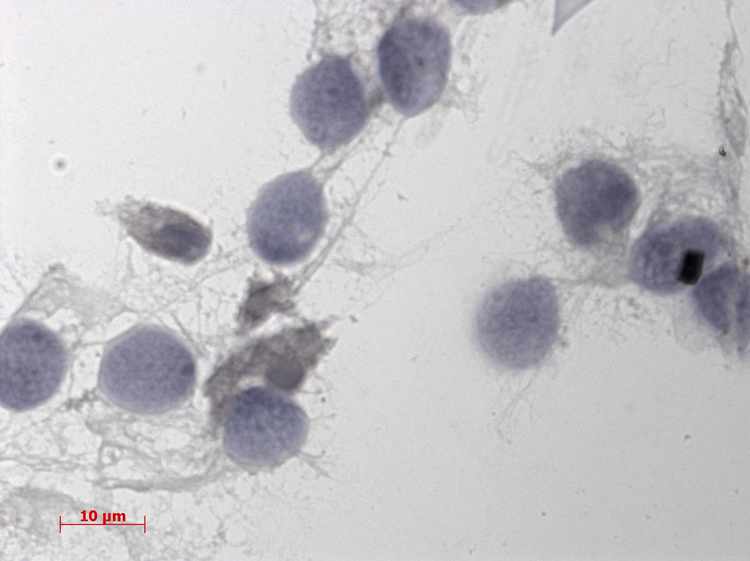

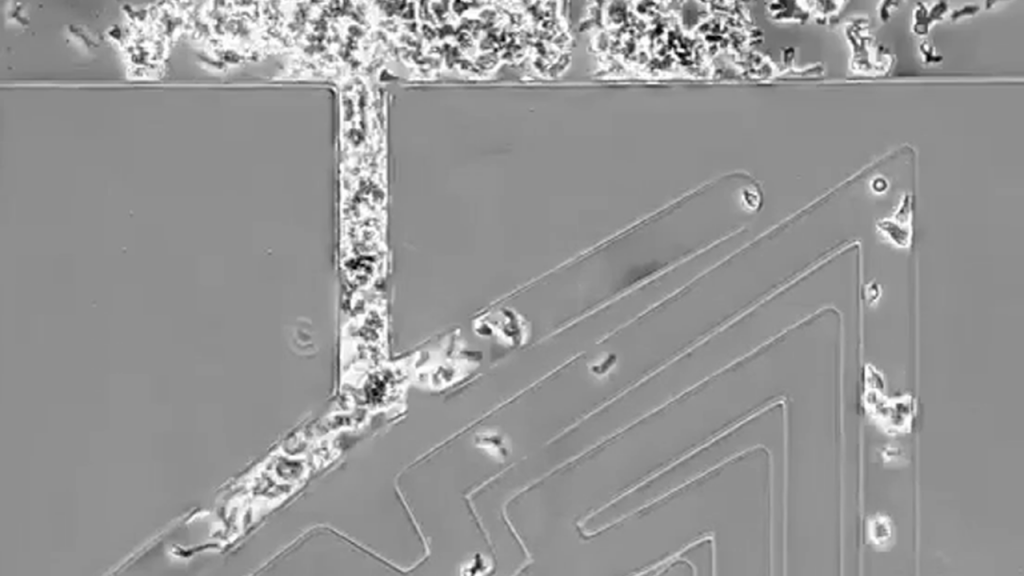

यह पता लगाने के लिए शोधकर्ताओं ने लंबा फासला तय करने वाली दो तरह की कोशिकाओं – अमीबा (डिक्टियोस्टेलियम डिसोइडम) और चूहों के अग्न्याशय की कैंसर कोशिका – पर अध्ययन किया। शोधकर्ताओं ने विभिन्न सूक्ष्म भूलभुलैया तैयार कीं, इनमें पर्याप्त मोड़ और रास्तों के विकल्प थे। इन भूलभुलैया के आखिरी छोर पर आकर्षी रसायन भरे गए थे। और ऐसे ही आकर्षी रसायन भूलभुलैया के अंदर भी भरे गए थे ताकि कोशिकाएं अपना रासायनिक रास्ता (चिन्ह) बना सकें। ये भूलभुलैया लगभग वैसी ही जटिल थीं जैसी ज़मीन के अंदर की सुरंगें अथवा रक्त नलिकाओं का जाल होता है।

शोधकर्ताओं ने पाया कि दोनों तरह की कोशिकाएं विभिन्न 0.85 मिलीमीटर लंबी भूलभुलैया से सफलतापूर्वक बाहर निकल आईं । साइंसपत्रिका में प्रकाशित शोध पत्र के मुताबिक सबसे लंबी भूलभुलैया (हैम्पटन कोर्ट पैलेस की प्रतिकृति) को सिर्फ अमीबा सुलझा पाए। कैंसर कोशिकाएं बहुत धीमी गति से आगे बढ़ती हैं, इसलिए शोधकर्ताओं का विचार है कि हो सकता है कि इतनी लंबी भूलभुलैया को पार करने के दौरान वे बीच में ही नष्ट हो गई होंगी।

इसके अलावा, भूलभुलैया में अमीबा की पहली टोली रसायनों को प्रोसेस कर भूलभुलैया के बंद-सिरों (जिनमें सीमित मात्रा में आकर्षी रसायन था) और बाहर निकलने के खुले रास्तों के बीच अंतर कर पार्इं। लेकिन इनके पीछे आने वाली कोशिकाओं की टोली यह अंतर नहीं कर पाई। प्रकृति में, आम तौर पर आगे वाली कोशिकाएं अपनी अनुगामी कोशिकाओं को रास्ते का अनुसरण करने के संकेत देती हैं। लेकिन प्रयोग में वैज्ञानिकों ने आगे वाली कोशिकाओं में बदलाव कर इन संकेतों को बाधित कर दिया था। इसलिए जब आगे वाली कोशिकाएं रसायनों को संसाधित कर आगे बढ़ीं (यानी रास्ते से रसायन हटा दिए गए), तो पीछे आने वाली कोशिकाएं रास्ता भटक गईं ।(स्रोत फीचर्स)

नोट: स्रोत में छपे लेखों के विचार लेखकों के हैं। एकलव्य का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।

Photo Credit : https://www.sciencemag.org/sites/default/files/styles/article_main_large/public/cell-maze-thumb.png?itok=nnAAvqBv