मायोपिया (निकट-दृष्टिता) उस स्थिति को कहते हैं जब व्यक्ति को दूर का देखने में कठिनाई होती है। यह पूरे भारत में महामारी का रूप लेता जा रहा है; दक्षिण-पूर्वी एशिया में तो यह समस्या और भी गंभीर है। मायोपिया किन्हीं हानिकारक कीटाणुओं के संक्रमण की वजह से नहीं बल्कि संभवत: मायोपिक जीन्स की भूमिका और आसपास की परिस्थितियों (जैसे लंबे समय तक पास से देखने वाले काम करना और/या धूप से कम संपर्क) के कारण होता है। कोविड-19 की तरह इसने अभी वैश्विक महामारी का रूप नहीं लिया है लेकिन हमारी परिवर्तित जीवन शैली (कमरों में सिमटी जीवन शैली) और खुली धूप में बिताए समय और स्तर में आई कमी के कारण यह एक वैश्विक महामारी बन सकती है। वक्त आ गया है कि मायोपिया से मुकाबले के उपाय किए जाएं।

मायोपिया क्या है?

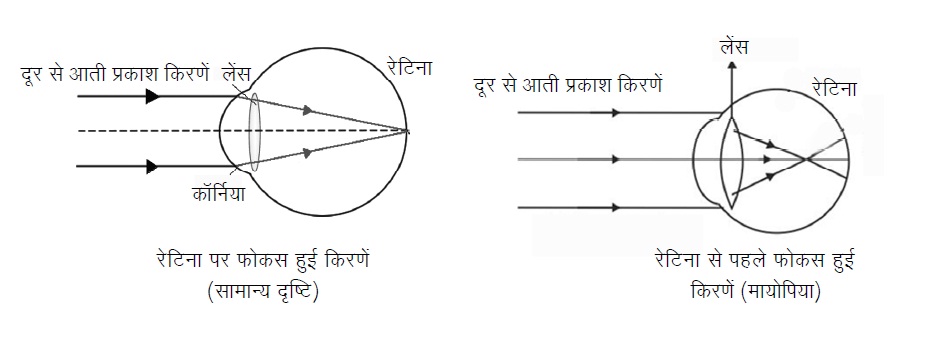

मायोपिया या निकट-दृष्टिता तब होती है जब कॉर्निया और लेंस की फोकस करने की क्षमता के मुकाबले आंखों का नेत्रगोलक बड़ा हो जाता है, जिससे फोकस रेटिना की सतह पर ना होकर उसके पहले कहीं होने लगता है। इस कारण दूर की चीज़ें साफ दिखाई नहीं देतीं जबकि नज़दीक की चीज़ें स्पष्ट दिखाई दे सकती हैं, जैसे पढ़ने या कंप्यूटर पर काम करने में कोई परेशानी नहीं आती (allaboutvision.com)। वर्ष 2000 में दुनिया की लगभग 25 प्रतिशत आबादी निकट-दृष्टिता से पीड़ित थी। वर्ष 2050 तक (यानी अब से 30 वर्ष बाद) 50 प्रतिशत से अधिक लोगों के मायोपिया-पीड़ित होने की संभावना है।

वर्तमान में भारत में मायोपिया के बढ़ते प्रसार के आधार पर एल. वी. प्रसाद आई इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यदि मायोपिया को नियंत्रित करने के उपाय न किए गए तो वर्ष 2050 तक भारत के सिर्फ शहरी क्षेत्रों में रहने वाले 5-15 वर्ष की उम्र के लगभग 6.4 करोड़ बच्चे मायोपिया से पीड़ित होंगे।

इस समस्या की रोकथाम के कई उपायों के बारे में हम पहले से ही जानते हैं। लेकिन हाल ही में हुआ एक अध्ययन बताता है कि बाहर या खुले में कम समय बिताने से मायोपिया हो सकता है। दिन के समय अंदर की तुलना में बाहर (खुले में) सूर्य का प्रकाश 10 से 100 गुना अधिक होता है। बाहर की रोशनी कई तरह से आंखों को मायोपिक होने से बचाने में मदद करती है। जैसे: (1) यदि आप किसी खुली जगह पर हैं और पास देखने वाला कोई काम नहीं कर रहे हैं तो आंखों पर ज़ोर कम पड़ता है। (2) बाहरी वातावरण रेटिना के किनारों के विभिन्न भागों को एक समान प्रकाश देता है और बाहर के परिवेश में इंद्रधनुष के सभी रंगों (तथाकथित vivgyor) से समान संपर्क होता है, जबकि अंदर के कृत्रिम प्रकाश में कुछ विशिष्ट तरंगदैर्ध्य नहीं होतीं। (3) सूर्य के तेज़ प्रकाश में आंखों की पुतली छोटी हो जाती है जो धुंधलापन कम करती है, और फोकस रेंज बढ़ाती है। (4) सूर्य के प्रकाश के संपर्क से अधिक विटामिन डी बनाने में मदद मिलती है। (5) अधिक प्रकाश का संपर्क डोपामाइन हार्मोन स्रावित करता है जो नेत्रगोलक की लंबाई नियंत्रित करता है; यह छोटा रहेगा तो मायोपिया नहीं होगा। (इस सम्बंध में, करंट साइंस में प्रकाशित रोहित ढकाल और पवन के. वर्किचार्ला का पेपर देखें: बाहर रहने का वक्त बढ़ाकर भारत के स्कूली बच्चों में मायोपिया के बढ़ते प्रसार को थामा जा सकता है)।

परिवार और शिक्षकों की तरफ से बच्चों पर पढ़ाई में श्रेष्ठ प्रदर्शन का बढ़ता दबाव, अत्यधिक होमवर्क, प्रवेश परीक्षाओं के लिए देर शाम या स्कूल के पहले की कोचिंग क्लासेस हाई स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों से सूरज की रोशनी छीन रहे हैं जिससे मायोपिया महामारी फैल रही है, और मध्य और पूर्वी एशियाई उपमहाद्वीप में एक उप-वैश्विक महामारी का रूप ले रही है।

सुझाव

एल. वी. प्रसाद आई इंस्टीट्यूट में मायोपिया का अध्ययन करने वाले शोधकर्ताओं, रोहित ढकाल और पवन वर्किचार्ला, ने सार्वजनिक स्वास्थ्य नीति के कुछ सुझाव दिए हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के साथ इन सुझावों को अभी लागू किया जा सकता है। ये सुझाव हैं: सभी स्कूलों में प्रायमरी से लेकर हाई स्कूल तक के सभी छात्रों के लिए हर दिन एक घंटे का अवकाश (रेसेस) हो, जिस दौरान कक्षाओं के कमरे बंद कर दिए जाएं ताकि बच्चे धूप के संपर्क में रह सकें। रेसेस पाठ्यक्रम का व्यवस्थित अंग हो। स्कूलों में खेल का पर्याप्त मैदान अनिवार्य हो। पालकों में स्वस्थ दृष्टि के महत्व और स्मार्टफोन जैसी पास से देखी जाने वाली डिवाइसेस के उपयोग पर नियंत्रण के बारे में जागरूकता पैदा की जाए। प्रत्येक इलाके के सामुदायिक केंद्र के लिए सप्ताह में एक बार या कम से कम महीने में दो बार बाहर के कार्यक्रम आयोजित करने की सिफारिश की जाए/प्रचार किया जाए।

ये सभी बहुत सामान्य से सुझाव हैं मगर आर्थिक, वित्तीय, भवन सम्बंधी और सामाजिक कारणों से अब तक इन पर अमल नहीं किया गया है। लेकिन राज्य और केंद्र सरकारों के अधीन स्कूलों और कॉलेजों में तो कम से कम ये प्रयास किए जाने चाहिए। भविष्य हमें निहार रहा है – कहीं ऐसा ना हो कि हम एक से अधिक मायनों में दूरदर्शिता के अभाव से ग्रसित हो जाएं।

हाल ही में साइंटिफिक रिपोर्ट्समें एक्स. एन. लियू द्वारा प्रकाशित एक अध्ययन कहता है कि चीन में स्कूल जाने वाले बच्चों में देर से सोना मायोपिया का एक कारण हो सकता है। इस पेपर में शोधकर्ता बताते हैं कि कई वर्षों के अध्ययन से मायोपिया के लिए ज़िम्मेदार कई कारकों के बारे में पता चला है। जैसे, फैमिली हिस्ट्री, जेनेटिक कारण, शहरी जीवन शैली या परिवेश। अध्ययन यह भी बताता है कि सोने की कम अवधि और अच्छी नींद ना होना भी मायोपिया को जन्म दे सकते हैं। ये शरीर की सर्केडियन लय (जैविक घड़ी) में बाधा डालते हैं, खासकर मस्तिष्क में, और रेटिना को तनाव देते हैं। जल्दी सोना और गहरी नींद लेना मायोपिया की रोकथाम के उपाय हैं।

अंत में, हम जानते हैं कि वेब कक्षाओं के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षण और टेलीविज़न के माध्यम से पढ़ाई मुश्किल हो रही है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब बच्चों के लिए जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है। यह पद्धति लॉकडाउन के दिनों के लिए तो मुनासिब हो सकती है लेकिन हमेशा के लिए शिक्षण की पद्धति नहीं बनना चाहिए। स्कूल खोले जाने चाहिए और दिन में कक्षाएं लगना चाहिए।(स्रोत फीचर्स)

नोट: स्रोत में छपे लेखों के विचार लेखकों के हैं। एकलव्य का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।

Photo Credit : https://th.thgim.com/sci-tech/science/79ajco/article33048775.ece/ALTERNATES/FREE_660/08TH-SCIBOY-SPECSjpg