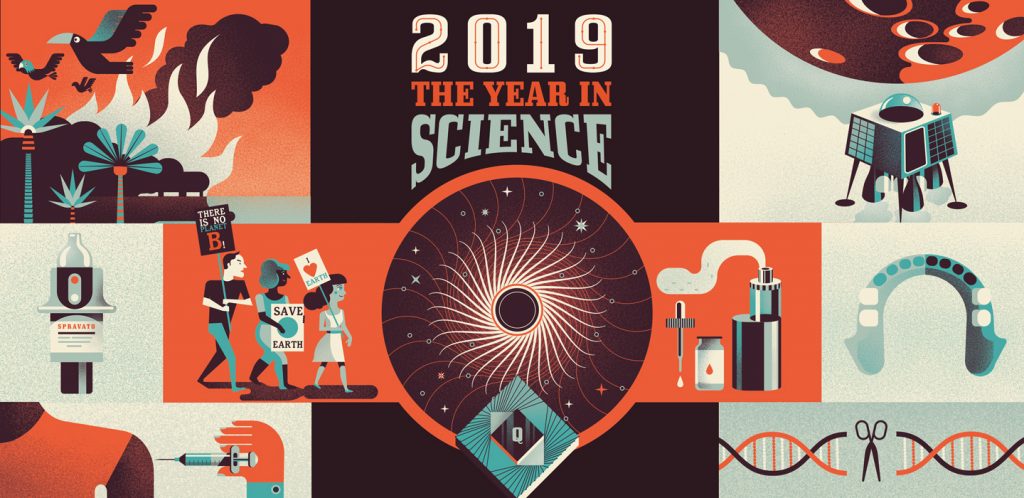

वर्ष 2019 विज्ञान जगत के इतिहास में एक ऐसे वर्ष के रूप में याद किया जाएगा, जब वैज्ञानिकों ने पहली बार ब्लैक होल की तस्वीर जारी की। यह वही वर्ष था, जब वैज्ञानिकों ने प्रयोगशाला में कार्बन के एक और नए रूप का निर्माण कर लिया। विदा हुए साल में गूगल ने क्वांटम प्रोसेसर में श्रेष्ठता हासिल की। अनुसंधानकर्ताओं ने प्रयोगशाला में आठ रासायनिक अक्षरों वाले डीएनए अणु बनाने की घोषणा की।

इस वर्ष 10 अप्रैल को खगोल वैज्ञानिकों ने ब्लैक होल की पहली तस्वीर जारी की। यह तस्वीर विज्ञान की परिभाषाओं में की गई कल्पना से पूरी तरह मेल खाती है। भौतिकीविद अल्बर्ट आइंस्टीन ने पहली बार 1916 में सापेक्षता के सिद्धांत के साथ ब्लैक होल की भविष्यवाणी की थी। ब्लैक होल शब्द 1967 में अमेरिकी खगोलविद जॉन व्हीलर ने गढ़ा था। 1971 में पहली बार एक ब्लैक होल खोजा गया था।

इस घटना को विज्ञान जगत की बहुत बड़ी उपलब्धि कहा जा सकता है। ब्लैक होल का चित्र इवेंट होराइज़न दूरबीन से लिया गया, जो हवाई, एरिज़ोना, स्पेन, मेक्सिको, चिली और दक्षिण ध्रुव में लगी है। वस्तुत: इवेंट होराइज़न दूरबीन एक संघ है। इस परियोजना के साथ दो दशकों से लगभग 200 वैज्ञानिक जुड़े हुए हैं। इसी टीम की सदस्य मैसाचूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी की 29 वर्षीय कैरी बोमेन ने एक कम्प्यूटर एल्गोरिदम से ब्लैक होल की पहली तस्वीर बनाने में सहायता की। विज्ञान जगत की अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका साइंस ने वर्ष 2019 की दस प्रमुख खोजों में ब्लैक होल सम्बंधी अनुसंधान को प्रथम स्थान पर रखा है।

उक्त ब्लैक होल हमसे पांच करोड़ वर्ष दूर एम-87 नामक निहारिका में स्थित है। ब्लैक होल हमेशा ही भौतिक वैज्ञानिकों के लिए उत्सुकता के विषय रहे हैं। ब्लैक होल का गुरूत्वाकर्षण अत्यधिक शक्तिशाली होता है जिसके खिंचाव से कुछ भी नहीं बच सकता; प्रकाश भी यहां प्रवेश करने के बाद बाहर नहीं निकल पाता है। ब्लैक होल में वस्तुएं गिर सकती हैं, लेकिन वापस नहीं लौट सकतीं।

इसी वर्ष 21 फरवरी को अनुसंधानकर्ताओं ने प्रयोगशाला में बनाए गए नए डीएनए अणु की घोषणा की। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड है। नए संश्लेषित डीएनए में आठ अक्षर हैं, जबकि प्रकृति में विद्यमान डीएनए अणु में चार अक्षर ही होते हैं। यहां अक्षर से तात्पर्य क्षारों से है। संश्लेषित डीएनए को ‘हैचीमोजी’ नाम दिया गया है। ‘हैचीमोजी’ जापानी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है आठ अक्षर। एक-कोशिकीय अमीबा से लेकर बहुकोशिकीय मनुष्य तक में डीएनए होता है। डीएनए की दोहरी कुंडलीनुमा संरचना का खुलासा 1953 में जेम्स वाट्सन और फ्रांसिक क्रिक ने किया था। यह वही डीएनए अणु है, जिसने जीवन के रहस्यों को सुलझाने और आनुवंशिक बीमारियों पर विजय पाने में अहम योगदान दिया है। मातृत्व-पितृत्व का विवाद हो या अपराधों की जांच, डीएनए की अहम भूमिका रही है।

सुपरकम्प्यूटिंग के क्षेत्र में वर्ष 2019 यादगार रहेगा। इसी वर्ष गूगल ने 54 क्यूबिट साइकैमोर प्रोसेसर की घोषणा की जो एक क्वांटम प्रोसेसर है। गूगल ने दावा किया है कि साइकैमोर वह कार्य 200 सेकंड में कर देता है, जिसे पूरा करने में सुपर कम्प्यूटर दस हज़ार वर्ष लेगा। इस उपलब्धि के आधार पर कहा जा सकता है कि भविष्य क्वांटम कम्यूटरों का होगा।

वर्ष 2019 में रासायनिक तत्वों की प्रथम आवर्त सारणी के प्रकाशन की 150वीं वर्षगांठ मनाई गई। युनेस्को ने 2019 को अंतर्राष्ट्रीय आवर्त सारणी वर्ष मनाने की घोषणा की थी, जिसका उद्देश्य आवर्त सारणी के बारे में जागरूकता का विस्तार करना था। विख्यात रूसी रसायनविद दिमित्री मेंडेलीव ने सन 1869 में प्रथम आवर्त सारणी प्रकाशित की थी। आवर्त सारणी की रचना में विशेष योगदान के लिए मेंडेलीव को अनेक सम्मान मिले थे। सारणी के 101वें तत्व का नाम मेंडेलेवियम रखा गया। इस तत्व की खोज 1955 में हुई थी। इसी वर्ष जुलाई में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री (IUPAC) का शताब्दी वर्ष मनाया गया। इस संस्था की स्थापना 28 जुलाई 1919 में उद्योग जगत के प्रतिनिधियों और रसायन विज्ञानियों ने मिलकर की थी। तत्वों के नामकरण में युनियन का अहम योगदान रहा है।

विज्ञान की अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका नेचर के अनुसार गुज़िश्ता साल रसायन वैज्ञानिकों ने कार्बन के एक और नए रूप सी-18 सायक्लोकार्बन का सृजन किया। इसके साथ ही कार्बन कुनबे में एक और नया सदस्य शामिल हो गया। इस अणु में 18 कार्बन परमाणु हैं, जो आपस में जुड़कर अंगूठी जैसी आकृति बनाते हैं। शोधकर्ताओं के अनुसार इसकी संरचना से संकेत मिलता है कि यह एक अर्धचालक की तरह व्यवहार करेगा। लिहाज़ा, कहा जा सकता है कि आगे चलकर इलेक्ट्रॉनिकी में इसके उपयोग की संभावनाएं हैं।

गुज़रे साल भी ब्रह्मांड के नए-नए रहस्यों के उद्घाटन का सिलसिला जारी रहा। इस वर्ष शनि बृहस्पति को पीछे छोड़कर सबसे अधिक चंद्रमा वाला ग्रह बन गया। 20 नए चंद्रमाओं की खोज के बाद शनि के चंद्रमाओं की संख्या 82 हो गई। जबकि बृहस्पति के 79 चंद्रमा हैं।

गत वर्ष बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा पर जल वाष्प होने के प्रमाण मिले। विज्ञान पत्रिका नेचर में प्रकाशित रिपोर्ट में बताया गया है कि यूरोपा की मोटी बर्फ की चादर के नीचे तरल पानी का सागर लहरा रहा है। अनुसंधानकर्ताओं के अनुसार इससे यह संकेत मिलता है कि यहां पर जीवन के सभी आवश्यक तत्व विद्यमान हैं।

कनाडा स्थित मांट्रियल विश्वविद्यालय के प्रोफेसर बियर्न बेनेक के नेतृत्व में वैज्ञानिकों ने हबल दूरबीन से हमारे सौर मंडल के बाहर एक ऐसे ग्रह (के-टू-18 बी) का पता लगाया है, जहां पर जीवन की प्रबल संभावनाएं हैं। यह पृथ्वी से दो गुना बड़ा है। यहां न केवल पानी है, बल्कि तापमान भी अनुकूल है।

साल की शुरुआत में चीन ने रोबोट अंतरिक्ष यान चांग-4 को चंद्रमा के अनदेखे हिस्से पर सफलतापूर्वक उतारा और ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। चांग-4 जीवन सम्बंधी महत्वपूर्ण प्रयोगों के लिए अपने साथ रेशम के कीड़े और कपास के बीज भी ले गया था।

अप्रैल में पहली बार नेपाल का अपना उपग्रह नेपालीसैट-1 सफलतापूर्वक लांच किया गया। दो करोड़ रुपए की लागत से बने उपग्रह का वज़न 1.3 किलोग्राम है। इस उपग्रह की मदद से नेपाल की भौगोलिक तस्वीरें जुटाई जा रही हैं। दिसंबर के उत्तरार्ध में युरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने बाह्य ग्रह खोजी उपग्रह केऑप्स सफलतापूर्वक भेजा। इसी साल अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा भेजा गया अपार्च्युनिटी रोवर पूरी तरह निष्क्रिय हो गया। अपाच्र्युनिटी ने 14 वर्षों के दौरान लाखों चित्र भेजे। इन चित्रों ने मंगल ग्रह के बारे में हमारी सीमित जानकारी का विस्तार किया।

बीते वर्ष में जीन सम्पादन तकनीक का विस्तार हुआ। आलोचना और विवादों के बावजूद अनुसंधानकर्ता नए-नए प्रयोगों की ओर अग्रसर होते रहे। वैज्ञानिकों ने जीन सम्पादन तकनीक क्रिसपर कॉस-9 तकनीक की मदद से डिज़ाइनर बच्चे पैदा करने के प्रयास जारी रखे। जीन सम्पादन तकनीक से बेहतर चिकित्सा और नई औषधियां बनाने का मार्ग पहले ही प्रशस्त हो चुका है। चीन ने जीन एडिटिंग तकनीक से चूहों और बंदरों के निर्माण का दावा किया है। साल के उत्तरार्ध में ड्यूक विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने शरीर की नरम हड्डी अर्थात उपास्थि की मरम्मत के लिए एक तकनीक खोजी, जिससे जोड़ों को पुनर्जीवित किया जा सकता है।

बीते साल भी जलवायु परिवर्तन को लेकर चिंता की लकीर लंबी होती गई। बायोसाइंस जर्नल में प्रकाशित शोध पत्र के अनुसार पहली बार विश्व के 153 देशों के 11,258 वैज्ञानिकों ने जलवायु परिवर्तन पर एक स्वर में चिंता जताई। वैज्ञानिकों ने ‘क्लाइमेट इमरजेंसी’ की चेतावनी देते हुए जलवायु परिवर्तन का सबसे प्रमुख कारण कार्बन उत्सर्जन को बताया। दिसंबर में स्पेन की राजधानी मैड्रिड में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन हुआ। सम्मेलन में विचार मंथन का मुख्य मुद्दा पृथ्वी का तापमान दो डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा बढ़ने से रोकना था।

इसी साल हीलियम की खोज के 150 वर्ष पूरे हुए। इस तत्व की खोज 1869 में हुई थी। हीलियम का उपयोग गुब्बारों, मौसम विज्ञान सम्बंधी उपकरणों में हो रहा है। इसी वर्ष विज्ञान की अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका नेचर के प्रकाशन के 150 वर्ष पूरे हुए। नेचर को विज्ञान की अति प्रतिष्ठित और प्रामाणिक पत्रिकाओं में गिना जाता है। इस वर्ष भौतिकीविद रिचर्ड फाइनमैन द्वारा पदार्थ में शोध के पूर्व अनुमानों को लेकर दिसंबर 1959 में दिए गए ऐतिहासिक व्याख्यान की हीरक जयंती मनाई गई।

विदा हो चुके वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ (IAU) की स्थापना का शताब्दी वर्ष मनाया गया। इसकी स्थापना 28 जुलाई 1919 को ब्रुसेल्स में की गई थी। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ के 13,701 सदस्य हैं। इसी साल मानव के चंद्रमा पर पहुंचने की 50वीं वर्षगांठ मनाई गई। 21 जुलाई 1969 को अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग ने चांद की सतह पर कदम रखा था।

इसी वर्ष विश्व मापन दिवस 20 मई के दिन 101 देशों ने किलोग्राम की नई परिभाषा को अपना लिया। हालांकि रोज़मर्रा के जीवन में इससे कोई अंतर नहीं आएगा, लेकिन अब पाठ्य पुस्तकों में किलोग्राम की परिभाषा बदल जाएगी। किलोग्राम की नई परिभाषा प्लैंक स्थिरांक की मूलभूत इकाई पर आधारित है।

गत वर्ष अक्टूबर में साहित्य, शांति, अर्थशास्त्र और विज्ञान के नोबेल पुरस्कारों की घोषणा की गई। विज्ञान के नोबेल पुरस्कार विजेताओं में अमेरिका का वर्चस्व दिखाई दिया। रसायन शास्त्र में लीथियम आयन बैटरी के विकास के लिए तीन वैज्ञानिकों को पुरस्कृत किया गया – जॉन गुडइनफ, एम. विटिंगहैम और अकीरा योशिनो। लीथियम बैटरी का उपयोग मोबाइल फोन, इलेक्ट्रिक कार, लैपटॉप आदि में होता है। 97 वर्षीय गुडइनफ नोबेल सम्मान प्राप्त करने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति हो गए हैं। चिकित्सा विज्ञान का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से तीन वैज्ञानिकों को प्रदान किया गया – विलियम केलिन जूनियर, ग्रेग एल. सेमेंज़ा और पीटर रैटक्लिफ। इन्होंने कोशिका द्वारा ऑक्सीजन के उपयोग पर शोध करके कैंसर और एनीमिया जैसे रोगों की चिकित्सा के लिए नई राह दिखाई है। इस वर्ष का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जेम्स पीबल्स, मिशेल मेयर और डिडिएर क्वेलोज़ को दिया गया। तीनों अनुसंधानकर्ताओं ने बाह्य ग्रहों खोज की और ब्रह्मांड के रहस्यों से पर्दा हटाया।

ऑस्ट्रेलिया के कार्ल क्रूसलेंकी को वर्ष 2019 का विज्ञान संचार का अंतर्राष्ट्रीय कलिंग पुरस्कार प्रदान किया गया। यह प्रतिष्ठित सम्मान पाने वाले वे पहले ऑस्ट्रेलियाई हैं।

वर्ष 2019 का गणित का प्रतिष्ठित एबेल पुरस्कार अमेरिका की प्रोफेसर केरन उहलेनबेक को दिया गया है। इसे गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। इसकी स्थापना 2002 में की गई थी। पुरस्कार की स्थापना के बाद यह सम्मान ग्रहण करने वाली केरन उहलेनबेक पहली महिला हैं।

अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका नेचर ने वर्ष 2019 के दस प्रमुख वैज्ञानिकों की सूची में स्वीडिश पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग को शामिल किया है। टाइम पत्रिका ने भी ग्रेटा थनबर्ग को वर्ष 2019 का ‘टाइम पर्सन ऑफ दी ईयर’ चुना है। उन्होंने विद्यार्थी जीवन से ही पर्यावरण कार्यकर्ता के रूप में पहचान बनाई और जलवायु परिवर्तन रोकने के प्रयासों का ज़ोरदार अभियान चलाया।

5 अप्रैल को नोबेल सम्मानित सिडनी ब्रेनर का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें 2002 में मेडिसिन का नोबेल सम्मान दिया गया था। उन्होंने सिनोरेब्डाइटिस एलेगेंस नामक एक कृमि को रिसर्च का प्रमुख मॉडल बनाया था। 11 अक्टूबर को सोवियत अंतरिक्ष यात्री अलेक्सी लीनोव का 85 वर्ष की आयु में देहांत हो गया। लीनोव पहले व्यक्ति थे, जिन्होंने अंतरिक्ष में चहलकदमी करके इतिहास रचा था। (स्रोत फीचर्स)

नोट: स्रोत में छपे लेखों के विचार लेखकों के हैं। एकलव्य का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।

Photo Credit : https://www.sciencenews.org/wp-content/uploads/2019/12/122119_YE_landing_full.jpg