हमारी पृथ्वी के बारे में कई चीज़ें ऐसी हैं जिन पर हम रोज़मर्रा के जीवन में कभी ध्यान नहीं देते। यूं तो मानव सभ्यता विश्व के हर कोने में मौजूद है फिर भी हमारा अस्तित्व प्राकृतिक घटनाओं के संतुलन पर निर्भर करता है और वे हमारे नियंत्रण से बाहर हैं। सूरज से पृथ्वी की दूरी की बदौलत ही यहां जीवन संभव हुआ है, और ज़ाहिर है कि इस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। पृथ्वी का भव्य परिदृश्य भी प्राकृतिक घटनाओं का नतीजा है। हिमालय पर्वत हो या माउंट फूजी और माउंट वेसुवियस या फिर महासागरों और महाद्वीपों का आकार, ये सब प्लेट टेक्टोनिक्स की देन हैं। हमारे ग्रह की कई छोटी-छोटी खासियतें इसे सुंदर और रहने योग्य बनाती हैं। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि इनमें कोई मामूली-सा बदलाव करने पर क्या होगा? जैसे कल्पना कीजिए कि यदि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र गायब हो जाए तो क्या होगा?

कल्पना कीजिए कि पृथ्वी तो ठीक वैसी ही रहे, बस भू-चुंबकत्व को खत्म कर दिया जाए। वैसे ऐसा होने की संभावना तो कम है लेकिन विचार करने के हिसाब से यह एक अच्छा प्रयोग है। इस प्रभाव के कुछ परिणाम तो मामूली हो सकते हैं लेकिन कुछ निहायत विनाशकारी भी हो सकते हैं। चलिए देखते हैं।

दिशाओं का ज्ञान

दिशासूचक या कंपास को ही ले लीजिए। कंपास वास्तव में एक छोटा चुंबक है, जो किसी आम चुंबक की तरह खुद को नज़दीक के चुंबकीय क्षेत्र की सीध में ले आता है। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र काफी शक्तिशाली है और वह कंपास की सुई को उत्तर-दक्षिण दिशा में रखता है। यदि यह गायब हो जाए, तो कंपास सबसे नज़दीकी चुंबकीय रुाोत की सीध में आ जाएगा। वैज्ञानिकों ने इसका अवलोकन भी किया है। पृथ्वी पर ऐसे स्थान हैं जहां चुंबकीय विसंगतियां पाई गई हैं। उदाहरण के तौर पर, मध्य अफ्रीकी गणराज्य में, पृथ्वी की ऊपरी सतह में चुंबकीय विविधताओं के कारण कंपास की सुई अलग-अलग दिशाओं में ठहरती है जिससे उस क्षेत्र में समुद्री यात्राओं में कंपास बेकार साबित होता है। यदि पूरे ग्रह का चुंबकीय क्षेत्र गायब जाता है तो हमारे पास ऐसे मनमानी दिशाओं में ठहरने वाले कंपास ही बचेंगे।

केवल मनुष्य ही दिशाज्ञान के लिए पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग नहीं करते। कई पक्षी, समुद्री कछुए, लॉबस्टर, मधुमक्खियां, सैल्मन और यहां तक कि फल मक्खियों के शरीर में जैविक कंपास होते हैं, जिन्हें ‘मैग्नेटोरिसेप्टर्स’ कहा जाता है। पक्षी इनका उपयोग सर्दियों के समय गर्म स्थानों की तलाश के लिए करते हैं, जबकि समुद्री कछुए खुले समुद्र में इनका उपयोग करते हैं और अपने अंडे देने के लिए समुद्र तटों की तलाश करते हैं। यहां तक कि अधिकतर मादा समुद्री कछुए हर साल एक ही समुद्र तट पर लौटती हैं।

यदि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र गायब हो जाता है तो कंपास की मदद से यात्राएं करने वाले जीव गंभीर संकट में पड़ सकते हैं।

ध्रुवीय ज्योति अलग होगी

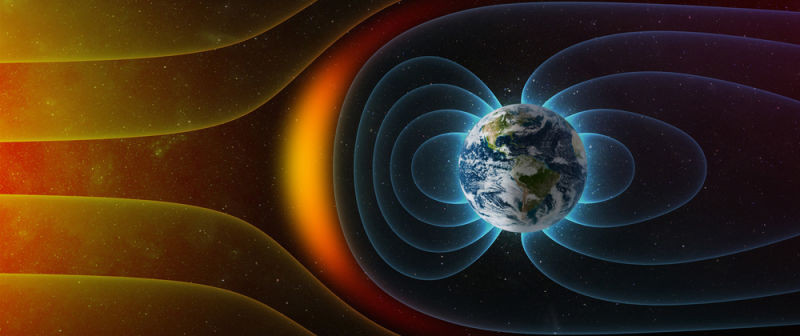

पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में नुकसान होने से पृथ्वी की ध्रुवीय ज्योति में भी बदलाव आ सकता है। इन्हें आम तौर पर उत्तर ध्रुवीय और दक्षिण ध्रुवीय प्रकाश कहा जाता है। आम तौर पर हमारे ग्रह का चुंबकीय क्षेत्र (मैग्नेटोस्फीयर) सूरज से आने वाले आवेशित कणों (सौर हवाओं) को परावर्तित कर देता है। लेकिन उत्तर और दक्षिण ध्रुवों के आसपास मैग्नेटोस्फीयर अंदर की ओर धंसा होता है, जिससे सौर हवाएं हमारे ऊपरी वायुमंडल के साथ खिलवाड़ कर पाती हैं। इसके परिणामस्वरुप शानदार, बहुरंगी पट्टियां उत्पन्न होती हैं। इसी को ध्रुवीय ज्योति कहा जाता है।

पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के अभाव में, हमारा पूरा ऊपरी वातावरण सौर हवा के लिए खुल जाएगा जिससे ध्रुवीय ज्योति कुछ अलग ही तरह से प्रकट होगी; शायद शुक्र और मंगल ग्रह की ध्रुवीय ज्योति के समान। चूंकि इन दोनों ग्रहों के पास कोई उल्लेखनीय चुंबकीय क्षेत्र नहीं है, इसलिए वहां ध्रुवीय ज्योति कभी-कभी धुंधली और बेरंग होती है और रात के पूरे आकाश में बिखरी होती है। इस प्रकार, हमारे चुंबकीय क्षेत्र के गायब होने से पृथ्वी के सबसे लुभावने प्राकृतिक नज़ारे निस्तेज हो सकते हैं।

कॉस्मिक किरणें धरती तक पहुंचेंगी

हमारा चुंबकीय क्षेत्र सिर्फ सुंदर ध्रुवीय ज्योति उत्पन्न नहीं करता बल्कि वह हमें जीवित रखता है। सूर्य से निकलने वाली कॉस्मिक किरणें और सौर हवा पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक हैं। चुंबकीय आवरण की उपस्थिति के बिना हमारे ग्रह पर निरंतर इन घातक कणों का हमला होता रहेगा। शरीर पर कॉस्मिक किरणों का प्रभाव काफी भयानक हो सकता है। इसके उदाहरण के तौर पर ल्यूनर मिशन के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों ने अक्सर अपनी आंखें बंद करने पर प्रकाश की चमक देखने की सूचना दी थी। कॉस्मिक किरणों का सीधा परिणाम उनके रेटिना पर हुआ था और उनमें से कुछ को आगे चलकर मोतियाबिंद की समस्या भी हुई।

लंबे समय की अंतरिक्ष यात्रा के संदर्भ में कॉस्मिक किरणें वास्तविक चिंता का विषय है। मंगल ग्रह पर जाने वाले संभावित अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी की तुलना में 1000 गुना तक अधिक कॉस्मिक किरणों का सामना करना पड़ सकता है। यदि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र गायब हो गया, तो पूरी मानव जाति और अन्य सभी जीवों को अंतरिक्ष यात्रियों के समान 1000 गुना अधिक विकिरण का सामना करना होगा। कॉस्मिक किरणें हमारे शरीर और हमारे डीएनए को भी नुकसान पहुंचा सकती हैं, जिससे दुनिया भर में कैंसर और अन्य बीमारियों का खतरा बढ़ जाएगा।

बिजली कटौतियां और क्षतिग्रस्त उपग्रह

भू-चुंबकत्व के बिना, हमारी आधुनिक टेक्नॉलॉजी भी जोखिम में होगी। चुंबकीय क्षेत्र के बिना न केवल उपग्रहों को सौर तूफानों से नुकसान हो सकता है, बल्कि हर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण कॉस्मिक किरणों और सौर हवा के उच्च ऊर्जा वाले कणों के संपर्क में आ सकता है।

वास्तव में, सौर गतिविधि के कारण पहले भी ऐसी समस्याएं हो चुकी हैं। 1989 में, बड़े पैमाने पर सूरज की सतह से अत्यंत गर्म प्लाज़्मा विस्फोट ने पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर पर हमला किया था, तब कनाडा के क्यूबेक प्रांत में बिजली आपूर्ति पूरी तरह ठप्प हो गई थी। पूरे प्रांत का पावर ग्रिड 12 घंटे के लिए बंद रहा था और आसपास के क्षेत्रों को अपने अपने ग्रिड चालू रखने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी थी। कुछ उपग्रहों को भी नुकसान हुआ था। उनके नाज़ुक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण एक विशाल सौर तूफान से निपटने के लिए डिज़ाइन नहीं किए गए थे। इस दौरान कई उपग्रह तो घंटों नियंत्रण से बाहर रहे।

यह सही है कि 1989 का भू-चुंबकीय तूफान असामान्य रूप से बड़े पैमाने का था, लेकिन सौर हवाएं सामान्य सौर गतिविधियों के दौरान भी मैग्नेटोस्फीयर पर निरंतर हमला कर रही हैं। यदि पृथ्वी अपने चुंबकीय क्षेत्र को खो देती है, तो मामूली सौर तूफानों से बचने का भी कोई साधन नहीं होगा। हमारे पॉवर ग्रिड और अधिक संवेदनशील हो जाएंगे। यहां तक कि कंप्यूटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को भी काफी नुकसान होगा।

इससे भी अधिक खतरनाक तो उस वायुमंडल का खत्म हो जाना है जिसमें हम सांस ले रहे हैं। सूरज की सौर हवाएं इतनी शक्तिशाली होती हैं कि यह एक ग्रह के वायुमंडल से गैसों को आसानी से चीरकर खत्म कर सकती हैं। ऐसी संभावना है कि ऐसा मंगल ग्रह पर हो चुका है। मंगल ग्रह पर भी पृथ्वी की तरह महासागर और घना वातावरण मौजूद था लेकिन इसका चुंबकीय क्षेत्र अरबों साल पहले गायब हो चुका था। जिसके बाद से यह वातावरण पूरी तरह से असुरक्षित हो गया और धीरे-धीरे यह पूरी तरह से खत्म हो गया। जब इसका वायुमंडलीय दबाव काफी कम हो गया, तो इसका पानी वाष्पीकृत होने लगा। यह संभव है कि भू-चुंबकीय क्षेत्र के बिना हमारे वायुमंडल, हमारे महासागर और जीवन खतरे में होंगे।

भू-चुंबकीय क्षेत्र के अलावा ऐसी और भी कई मूल चीज़ें हैं जिनका हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव है। प्रकृति में हर चीज़ किसी न किसी पर निर्भर है और उसके खत्म हो जाने के बाद ही हमें उसकी महत्ता का अनुभव होता है। आधुनिक काल में बड़ी-बड़ी तकनीकों के विकसित होने के बाद भी मानव जाति सबको नियंत्रित करने में असमर्थ है। (स्रोत फीचर्स)

नोट: स्रोत में छपे लेखों के विचार लेखकों के हैं। एकलव्य का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।

Photo Credit : https://i.kinja-img.com/gawker-media/image/upload/s–x2ylS4Xu–/c_scale,f_auto,fl_progressive,q_80,w_800/m9vba4r60jzkxqajvvls.jpg