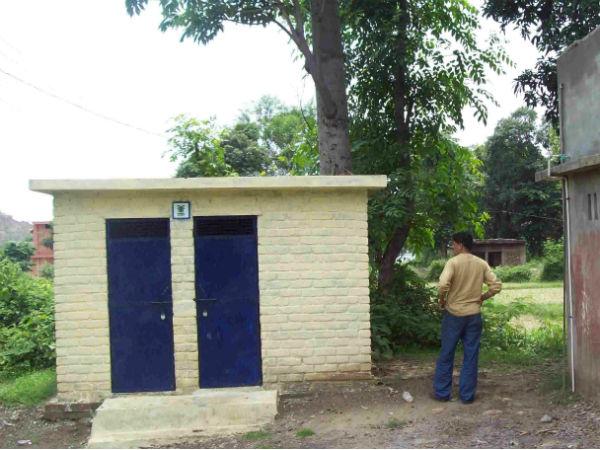

हाल के समय में भारत में स्वच्छता अभियान का मुख्य उद्देश्य खुले में शौच को समाप्त करना रहा है और इसके लिए रिकार्ड तोड़ गति से शौचालय बनाए गए हैं। इस अभियान की टिकाऊ सफलता के लिए समुदाय की स्वीकृति और इस स्वीकृति पर आधारित भागीदारी ज़रूरी है। यह स्वीकृति प्राप्त करने में समय तो लगा है पर अब बहुत से स्थानों पर समुदाय की यह स्वीकृति प्राप्त होने लगी है जिससे टिकाऊ सफलता की संभावना भी बढ़ गई है।

पूर्वी उत्तर प्रदेश में बहराईच, श्रावस्ती, बलरामपुर आदि ज़िलों के दौरे में ऐसे कई गांव नज़र आए जहां समुदाय की स्वीकृति स्पष्ट नज़र आई। बहराईच ज़िले के चितोरा ब्लॉक में समसातरह गांव हो या केसरगंज ब्लॉक का झोपड़वा गांव हो, लगभग सभी परिवारों के शौचालय बन गए हैं व लगभग सभी परिवार इनका उपयोग भी कर रहे हैं। यह एक बड़ा बदलाव है। विशेषकर महिलाओं ने बार-बार कहा कि इनसे उन्हें बहुत राहत मिली है। लोगों ने कहा कि इस कारण बीमारी का प्रकोप भी कम हो रहा है।

पर बाद में दोनों गांवों के लोगों ने यह भी कहा कि अन्य कारणों से दूषित पानी की समस्या बढ़ रही है। समसातरह में पानी की कमी भी बनी रही है। जल-संकट होगा तो शोैचालय का उपयोग भी कठिन होगा। झोपड़वा में पानी पहले से दूषित था, पर हाल में एक फैक्ट्री से पास के नाले का प्रदूषण इतना बढ़ गया है कि पशुओं की मौतें होने लगी है। लोग शौचालयों से प्रसन्न हैं, पर साथ में चाहते हैं कि जल-संकट भी दूर हो व साफ पानी सुनिश्चित हो।

बलरामपुर ज़िले के बेल्हा गांव में स्वच्छता ने व वहां के स्कूल ने बहुत प्रगति की है। बाढ़ को ध्यान में रखकर शौचालय ऊंचा बनवाया गया है पर यह चिंता बनी हुई है कि अधिक बाढ़ का शौचालय पर क्या असर पड़ेगा। कहीं जल-स्तर बहुत ऊंचा हो तो शौचालयों के रिसाव से जल-प्रदूषण का खतरा भी कुछ स्थानों पर बना हुआ है। यह खतरा वहां अधिक है जहां निर्माण शौचालय के मानकों के अनुसार नहीं हो पाया है। ऐसे शौचालयों को सुधारना होगा।

कुल मिलाकर शौचालयों की गुणवत्ता में आंरभिक दिनों की अपेक्षा सुधार हुआ है। अनेक अधिकारियों ने निष्ठा से कार्य किया है व स्वैच्छिक संगठनों का भी उपयोगी सहयोग भी उन्हें मिला है। विशेषकर समुदाय आधारित पूर्ण स्वच्छता (कम्यूनिटी लेड टोटल सेनिटेशन) के अभियान में आगा खां फाउंडेशन का यहां महत्वपूर्ण योगदान रहा जिसकी समुदायों की स्वीकृति प्राप्त करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका रही। यूनिसेफ से सहयोग प्राप्त कर इस संस्था ने गांव, स्कूल, आंगनवाड़ी, स्वास्थ्य केन्द्र आदि में स्वच्छता अभियान की मॉनिटरिंग के लिए सूचना तकनीक का भी बेहतर उपयोग किया, जिससे समस्याओं के यथासमय समाधान में मदद मिली। स्वच्छता अभियान के लिए प्रधानों, उनके सचिवों, मिस्त्रियों, प्रेरकों आदि के जो प्रशिक्षण स्वैच्छिक संस्था द्वारा हुए, उनसे भी सफलता में योगदान मिला।

बहराईच के धोबहा गांव का स्कूल हो या श्रावस्ती ज़िले के पांडेयपुर व डंडौली गांव का या बलरामपुर ज़िले के बेल्हा गांव का, ये सब स्कूल ऐसे हैं जहां हाल में बहुत सुधार हुआ है व इसका एक महत्त्वपूर्ण पक्ष है शौचालय व स्वच्छता में सुधार। अच्छे शौचालय बने हैं, जल-आपूर्ति बेहतर हुई है पर फिर भी लगभग सभी ग्रामीण स्कूलों में एक बड़ी कमी खलती है कि यहां कोई सफाईकर्मी नहीं है। जो पंचायत का सफाईकर्मी है उसी को स्कूल की सफाई की ज़िम्मेदारी दी जाती है व अधिक कार्यभार होने पर वह ठीक से यह ज़िम्मेदारी संभाल नहीं पाता है। यह कमी उत्तर प्रदेश के ग्रामीण सरकारी स्कूलों में ही नहीं है अपितु बिहार व अनेक अन्य राज्यों में भी यह समस्या है। लगभग सभी अध्यापक व अभिभावक स्वीकार करते हैं कि प्रत्येक स्कूल में कम से कम 2 घंटे के लिए एक सफाई कर्मचारी की ज़रूरत है पर यह व्यवस्था अभी हो नहीं पाई है। इस कमी को पूरा करने से स्कूलों को स्वच्छ रखने में सहायता मिलेगी।

इसके अतिरिक्त कूड़े के सही प्रबंध की चुनौती अभी सामने है जिसकी ज़रूरत शहरों में ही नहीं गांवों में भी महसूस की जा रही है। कूड़े को एकत्र करने से पहले ही इसके तीन या कम से कम दो भागों में वर्गीकरण के महत्त्व को स्वीकार कर रहे हैं पर इस दिशा में उल्लेखनीय प्रगति अभी बहुत कम नज़र आती है। इस क्षेत्र में बहुत रचनात्मक कार्य करने की संभावना है। उम्मीद है कि आगे स्वच्छता अभियान में इसे और महत्त्व मिलेगा। (स्रोत फीचर्स)

नोट: स्रोत में छपे लेखों के विचार लेखकों के हैं। एकलव्य का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।

Photo Credit : https://www.oneindia.com/img/2015/07/13-1436789680-toilet-school.jpg