मानव जनित जलवायु परिवर्तन ने ग्रीष्म लहर, दावानल और अचानक बाढ़ जैसी घटनाओं की संभावना को बढ़ाया है और इन्हें अधिक गंभीर बनाया है। इसका जन स्वास्थ्य पर भी गंभीर प्रभाव पड़ा है लेकिन इसे कम करके आंका गया है। अधिकांश देश इन आपदाओं से निपटने के लिए अग्रिम योजना बनाने, अनुकूलन के उपाय करने और साक्ष्य-आधारित जानकारी का उपयोग करके अपने लोगों की हिफाज़त मुकम्मल करने में नाकाम रहे हैं।

इस वर्ष भारत, पाकिस्तान, यूएसए, चीन और युरोप ने घातक ग्रीष्म लहर का सामना किया जिसने न सिर्फ ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया बल्कि आपातकालीन सेवा को गंभीर रूप से प्रभावित किया। इस ग्रीष्म लहर से मरने वालों की संख्या पिछले वर्षों की तुलना में काफी अधिक रही। इसके अलावा कई लोगों को गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ा है।

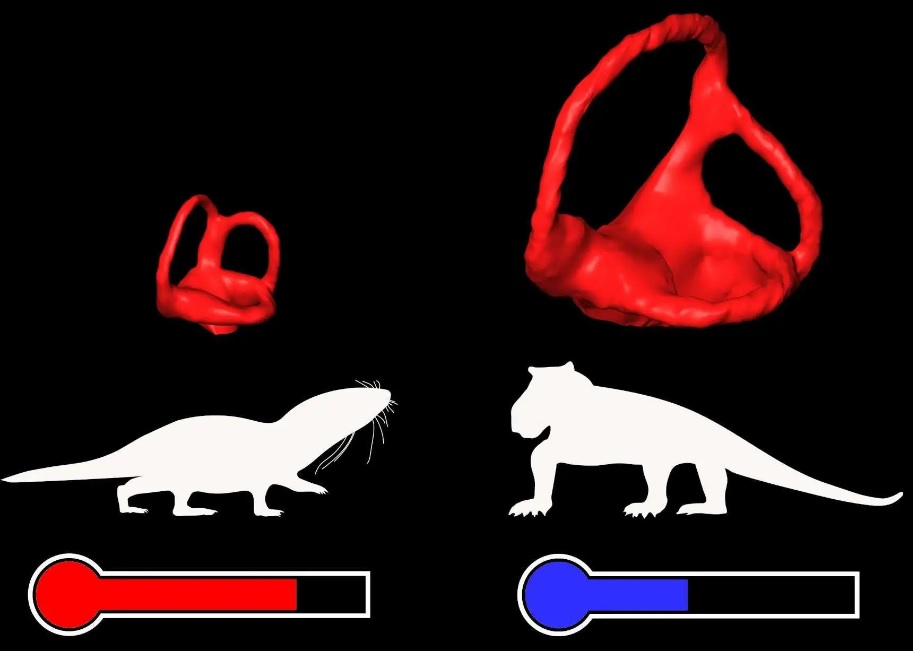

अत्यधिक गर्मी से हीटस्ट्रोक यानी लू की संभावना तो जानी-मानी है। लेकिन वास्तव में गर्मी से होने वाली कई मौतें हृदय सम्बंधी दिक्कतों के कारण भी होती हैं।

होता यह है कि त्वचा को ठंडा रखने के लिए हृदय को ज़्यादा काम करना होता है ताकि त्वचा तक ज़्यादा खून पहुंचे और ठंडक पैदा हो। लेकिन साथ ही रक्तचाप को एक सीमा में रखना होता है। इसके लिए हृदय को अत्यधिक परिश्रम करना पड़ता है, चाहे शरीर का अंदरुनी तापमान बहुत अधिक न हो।

इसके अलावा तापमान के बढ़ने से सांस एवं गुर्दे की बीमारी, दुश्चिंता और हिंसक व्यवहार में वृद्धि होती है और साथ ही मृत शिशु जन्म, समयपूर्व प्रसव और जन्म के समय कम वज़न जैसी समस्याओं का जोखिम भी बढ़ता है। दावानल पर किए गए शोध अध्ययनों ने तो अत्यधिक गर्मी का सम्बंध बाल मृत्यु दर, श्वसन रोग और कैंसर जैसी समस्याओं में वृद्धि से दर्शाया है। इन हालिया अध्ययनों से यह स्पष्ट होता है कि अभी तक गर्मी के करण स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों को काफी कम करके आंका गया है।

निम्न और मध्यम आय वाले कई देश अपर्याप्त वैश्विक सहयोग और वित्तीय क्षमता के चलते इस समस्या से निपटने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा पाए हैं। लेकिन कई अन्य देश पर्याप्त एवं स्पष्ट प्रमाणों के बावजूद वैश्विक कार्यक्रमों को समर्थन देने या अनुकूलन के उपाय अपनाने में विफल रहे हैं। सरकारों द्वारा जलवायु परिवर्तन के तथ्य से इन्कार या हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने और अपर्याप्त राजनैतिक इच्छाशक्ति ने जनता को वैज्ञानिक जानकारियों से मिल सकने वाले लाभों से वंचित रखा है। राजनेताओं ने भी स्वास्थ्य जोखिमों को कम करके बताया है। इसके अलावा कई नामचीन संगठनों और मीडिया घरानों ने भी गुणवत्तापूर्ण जानकारी देने की बजाय अवैज्ञानिक तथ्यों को प्रसारित किया। यह जानकारी लोगों को गर्मी से जूझने में मदद कर सकती थी।

वर्ष 2021 में दी लैंसेट में ऊष्मा-अनुकूलन से सम्बंधित लेखों की एक शृंखला प्रकाशित की गई थी। इन लेखों में गर्मी से होने वाली तकलीफ और हृदय पर पड़ने दबाव को कम करने के कई साक्ष्य-आधारित उपायों पर चर्चा की गई है। इसके लिए पानी में डुबकी लगाना, कपड़ों को भिगोना या पैरों को पानी में डालकर रखना और पंखों के उपयोग को शीतलन की प्रमुख रणनीतियों में शामिल किया गया था। वैसे ठंडा पानी पीकर भी हीटस्ट्रोक के जोखिम को कम किया जा सकता है लेकिन इससे शरीर के तापमान पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है। ज़रूरत इस बात की है कि स्वास्थ्य कार्यकर्ता एवं संस्थाएं लोगों को ग्रीष्म लहर के खतरों और इससे बचाव के बारे में शिक्षित करें।

कई अध्ययनों ने अश्वेत और गरीब लोगों पर ग्रीष्म लहरों के असामान्य रूप से अधिक प्रभाव को दर्शाया है। हालात ऐसे हैं कि अत्यधिक गर्मी से सबसे अधिक प्रभावित होने वाले लोगों के पास खुद को बचाने के साधन भी नहीं हैं। विशेष रूप से, खुले आसमान के नीचे काम करने वाले श्रमिकों की सुरक्षा के लिए कोई कानून नहीं है। उन पर उच्च तापमान और खुले में काम करने का जोखिम निरंतर बढ़ता जा रहा है। इन श्रमिकों के लिए शीतलन व्यवस्थाओं तक पहुंच भी काफी दुर्गम है। इन परिस्थितियों में श्रमिकों की आजीविका को सुरक्षित करते हुए वैधानिक परिवर्तन करने की तत्काल आवश्यकता है।

कई वैश्विक फंडर्स जलवायु से सम्बंधित शोध अध्ययनों को प्राथमिकता दे रहे हैं। लेकिन इन अध्ययनों के आधार पर नीतिगत एवं सार्थक परिवर्तन के लिए आवश्यक राजनैतिक संवाद का अभाव स्पष्ट है।

वर्ष 2022 में ग्रीष्म लहर और दावानल के पूर्वानुमानों के बाद भी पर्याप्त योजनाएं तैयार नहीं की गईं। 28 जुलाई के दिन एक संकल्प पारित करके संयुक्त राष्ट्र महासभा ने स्वच्छ, स्वस्थ और टिकाऊ पर्यावरण तक पहुंच को सार्वभौमिक मानव अधिकार घोषित किया है। इस निर्णय के बाद जनता को नीति निर्माताओं से समुचित कार्रवाई की मांग करना चाहिए। (स्रोत फीचर्स)

नोट: स्रोत में छपे लेखों के विचार लेखकों के हैं। एकलव्य का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।

Photo Credit : https://health.clevelandclinic.org/wp-content/uploads/sites/3/2015/05/hotSummerDiabetes-1243760572-770×533-1.jpg