प्रयास (ऊर्जा समूह) ने उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के 3000 घरों में बिजली के अंतिम उपयोग के पैटर्न को समझने के लिए फरवरी-मार्च 2019 में एक सर्वेक्षण किया था। पिछले आलेखों में सर्वेक्षण के आधार पर विभिन्न कार्यों में ऊर्जा खपत की अलग-अलग चर्चा की गई थी। इस आलेख में ऊर्जा के घरेलू उपयोग के मुद्दों को समग्र रूप में प्रस्तुत किया गया है।

आर्थिक सर्वेक्षण (2018-19) के अनुसार भारत की वार्षिक प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत 0.6 टन तेल के तुल्य है, जो वैश्विक औसत का लगभग एक तिहाई है। इस सर्वेक्षण में आगे बताया गया है कि यदि भारत को मानव विकास सूचकांक (HDI) को 0.8 तक पहुंचाना है, जो काफी अधिक माना जाता है, तो ऊर्जा खपत को चार गुना बढ़ाना होगा।

आय में वृद्धि, शहरीकरण और टेक्नॉलॉजी में तेज़ी से विकास के चलते आवासीय ऊर्जा उपभोग के स्तर और पैटर्न में काफी बदलाव आने की उम्मीद है। इसलिए इन उभरते हुए पैटर्न का अध्ययन करना काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये न सिर्फ मांग को प्रभावित करेंगे बल्कि बढ़ती मांग की आपूर्ति हेतु संसाधनों के नियोजन को भी प्रभावित करेंगे। फिलहाल, इस बात को लेकर जानकारी बहुत कम है कि भारतीय परिवार ऊर्जा का उपयोग कैसे करते हैं।

भारत में राष्ट्रीय स्तर पर आवासीय ऊर्जा खपत सर्वेक्षण (आरईसीएस) नहीं किया जाता है। ऐसे सर्वेक्षणों से कई देशों को अपने परिवारों, घरों की विशेषताओं और खपत के पैटर्न को समझने में काफी मदद मिली है। हमारे यहां जनगणना और उपभोक्ता वस्तुओं से सम्बंधित नमूना सर्वेक्षण जैसे राष्ट्रीय स्तर के सर्वेक्षणों के माध्यम से विभिन्न उपकरणों के स्वामित्व और अलग-अलग कामों के लिए र्इंधन के अंतिम उपयोग का डैटा इकट्ठा किया जाता है। अलबत्ता, इनमें उपकरणों की दक्षता, प्रकार, आयु और उपयोग की विस्तृत जानकारी एकत्र नहीं की जाती है और न ही यह पता किया जाता है कि इस मामले में सम्बंधित नीतियों के प्रति जागरूकता कितनी है और उनका प्रभाव क्या है। यह जानकारी विभिन्न अंतिम उपयोगों के उपकरणों के स्वामित्व और उनके उपयोग के पैटर्न का आकलन करने और सरकारी नीतियों/कार्यक्रमों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने लिए ज़रूरी है।

प्रयास (ऊर्जा समूह) द्वारा उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के 3000 अद्र्ध शहरी और ग्रामीण परिवारों में विस्तृत आवासीय ऊर्जा खपत सर्वेक्षण के निष्कर्ष कुछ जानकारी व समझ प्रदान करते हैं जो नीतिगत निर्णयों में सहायक हो सकती है। कुल मिलाकर, सर्वेक्षण के निष्कर्षों से पता चलता है कि बुनियादी ज़रूरतों के लिए उपयोग की जाने वाली ऊर्जा की मात्रा परिवार की आय, भौगोलिक स्थिति और आवास के स्थान के आधार पर अलग-अलग होती है। बुनियादी ज़रूरतों में प्रकाश व्यवस्था, घर को ठंडा रखना, रेफ्रिजरेशन और खाना पकाना शामिल हैं। यह भी देखा गया कि घरों में ऊर्जा की खपत बिजली आपूर्ति की विश्वसनीयता, उपकरण की दक्षता और खाना पकाने के लिए स्वच्छ र्इंधन की उपलब्धता से तय होती है।

प्रकाश व्यवस्था बिजली का सबसे बुनियादी उपयोग है और इस संदर्भ में सकारात्मक बात यह सामने आई है कि उत्तर प्रदेश में 80 प्रतिशत से अधिक और महाराष्ट्र में 60 प्रतिशत घरों में कार्यक्षम एलईडी का उपयोग किया जाता है। उजाला कार्यक्रम ने प्रकाश उपकरण के बाज़ार में एलईडी के प्रति जागरूकता बढ़ाकर और इसके बाज़ार मूल्य को नीचे लाकर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हमारे सर्वेक्षण में अधिकतर परिवारों ने एलईडी खरीदने का प्राथमिक कारण उनकी गुणवत्ता को बताया। इसलिए बाज़ार के इस बदलाव को बनाए रखने के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले एलईडी बल्ब की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर ध्यान देने की ज़रूरत है।

घर को ठंडा रखने के लिए छत के पंखे सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले उपकरण हैं। वैसे, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में मध्यम और उच्च आय वाले घरों में एयर कूलर और एयर कंडीशनर की उपस्थिति भी देखी गई है। यह मानकर कि जैसे-जैसे गर्मी बढ़ती जाएगी, घरों में माहौल को अनुकूल बनाने के उपकरणों की आवश्यकता बढ़ेगी। चूंकि छत के पंखे और एयर कूलर स्थानीय स्तर पर बनाए और बेचे जाते हैं, इनके प्रदर्शन का मूल्यांकन और सुधार करने के लिए विशिष्ट प्रयासों की आवश्यकता होगी।

हालांकि रेफ्रिजरेटर का स्वामित्व काफी अधिक है, उनका उपयोग खाना पकाने के तरीकों से निर्धारित होता है। हमारे सर्वेक्षण से पता चलता है कि रेफ्रिजरेटर की उपस्थिति तो काफी अधिक है लेकिन उनका उपयोग सीमित ही है।

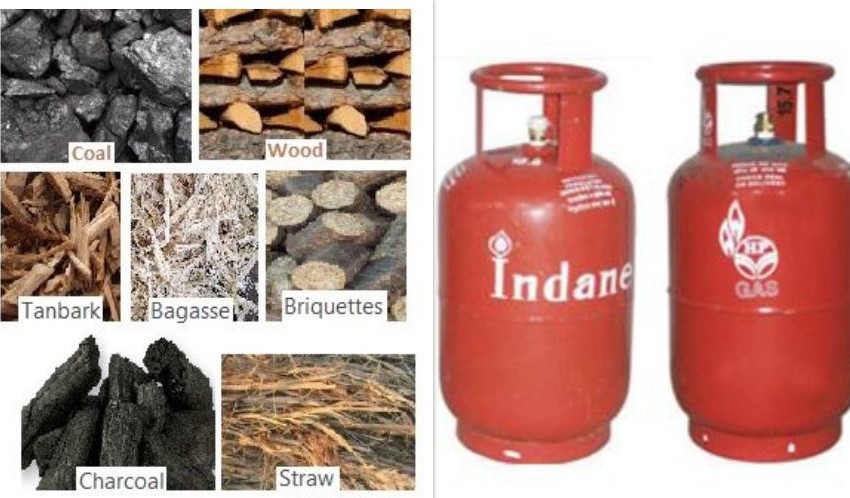

खाना पकाने के लिए ऊर्जा घरों की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक है और इस ज़रूरत की आपूर्ति विभिन्न र्इंधनों से हो रही है। सर्वेक्षण के मुताबिक दोनों राज्यों में 90 प्रतिशत से अधिक सर्वेक्षित घरों में एलपीजी कनेक्शन हैं। लेकिन विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के कई घरों में खाना बनाने के लिए आंशिक रूप से या पूर्णत: ठोस र्इंधन का उपयोग किया जाता है। उत्तर प्रदेश के लगभग 45 प्रतिशत और महाराष्ट्र के लगभग 12 प्रतिशत सर्वेक्षित घरों में खाना पकाने के लिए आंशिक रूप से या पूरी तरह ठोस ईंधन का उपयोग किया जाता है। अधिकांश परिवारों को लगता है कि पूरा खाना पकाने की दृष्टि से एलपीजी काफी महंगा है। कई परिवारों ने बताया कि उन्हें चूल्हे पर पका खाना पसंद है। खाना पकाने के लिए ठोस र्इंधन के उपयोग को खत्म करके उनकी जगह एलपीजी या अन्य स्वच्छ र्इंधनों के उपयोग को बढ़ावा देने और उन्हें एकमात्र र्इंधन बनाने हेतु आर्थिक और व्यवहारगत दोनों तरह के हस्तक्षेपों की आवश्यकता है।

इसके साथ ही, इन घरों में पानी गर्म करने के लिए आम तौर पर ठोस र्इंधन का उपयोग किया जाता है जो अंदरूनी या स्थानीय (गांव स्तर के) वायु प्रदूषण का कारण बनता है। उत्तर प्रदेश के लगभग 37 प्रतिशत और महाराष्ट्र के लगभग 91 प्रतिशत घरों में पानी गर्म करने के लिए ठोस र्इंधन का उपयोग किया जाता है जबकि इन घरों में खाना पकाने के लिए एलपीजी का उपयोग किया जाता है। बिजली, एलपीजी या सौर वाटर हीटर जैसे विकल्पों को बढ़ावा देने के लिए हस्तक्षेप करने से पहले सावधानीपूर्वक इनका मूल्यांकन करने की आवश्यकता है।

इस तरह की सूझबूझ से विस्तृत आवासीय ऊर्जा खपत सर्वेक्षण का महत्व स्पष्ट है। समय-समय पर राष्ट्रीय और उप-राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी प्रतिनिधिमूलक जानकारी एकत्र करना भारत में तेज़ी से बदलती ऊर्जा की घरेलू मांग के प्रबंधन के लिए नीतियों के निर्माण और उनका मूल्यांकन करने के लिए महत्वपूर्ण है। नवगठित राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, जिसमें राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन शामिल है, समय-समय पर इस तरह के व्यापक सर्वेक्षण कर सकता है, जैसे वह पारिवारिक खर्च, आवास की स्थिति, स्वास्थ्य और अन्य मामलों में करता है।

प्रथम दृष्टि में इस सर्वेक्षण से पता चलता है कि दोनों राज्यों के घरों में लगभग 60 प्रतिशत ऊर्जा खपत खाना पकाने, लगभग 16 प्रतिशत पानी गर्म करने और 9 प्रतिशत घर को ठंडा रखने के लिए खर्च की जाती है। इस बात का विश्लेषण आगे किसी लेख में करेंगे कि ऊर्जा की यह मांग र्इंधन के प्रकार, परिवार की आमदनी और उसके ग्रामीण या शहरी होने के साथ कैसी नज़र आती है। (स्रोत फीचर्स)

नोट: स्रोत में छपे लेखों के विचार लेखकों के हैं। एकलव्य का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।

Photo Credit : https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSeHAQJ58EFuqQBirqPWm9p8MmUVmIXD_x6Afq8xFU63g3kX_-s