कोई भी घातक महामारी हमेशा टिकी नहीं रहती। उदाहरण के लिए 1918 में फैले इन्फ्लूएंज़ा ने तब दुनिया के लाखों लोगों की जान ले ली थी लेकिन अब इसका वायरस बहुत कम घातक हो गया है। अब यह साधारण मौसमी फ्लू का कारण बनता है। अतीत की कुछ महामारियां लंबे समय भी चली थीं। जैसे 1346 में फैला ब्यूबोनिक प्लेग (ब्लैक डेथ)। इसने युरोप और एशिया के कुछ हिस्सों के लगभग एक तिहाई लोगों की जान ली थी। प्लेग के बैक्टीरिया की घातकता में कमी नहीं आई थी। सात साल बाद इस महामारी का अंत संभवत: इसलिए हुआ था क्योंकि बहुत से लोग मर गए थे या उनमें इसके खिलाफ प्रतिरक्षा विकसित हो गई थी। इन्फ्लूएंज़ा की तरह 2009 में फैले H1N1 का रोगजनक सूक्ष्मजीव भी कम घातक हो गया था। तो क्या सार्स-कोव-2 वायरस भी इसी रास्ते चलेगा?

कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि अब यह वायरस इस तरह से विकसित हो चुका है कि यह लोगों में आसानी से फैल सके। हालांकि यह कहना अभी जल्दबाज़ी होगी लेकिन मुमकिन है कि यह कम घातक होता जाएगा। शायद अतीत में झांकने पर इसके बारे में कुछ कहा जा सके।

यह विचार काफी पुराना है कि समय के साथ धीरे-धीरे संक्रमण फैलाने वाले रोगजनक कम घातक हो जाते हैं। 19वीं सदी के चिकित्सक थियोबाल्ड स्मिथ ने पहली बार बताया था कि परजीवी और मेज़बान के बीच ‘नाज़ुक संतुलन’ होता है; समय के साथ रोगजनकों की घातकता में कमी आनी चाहिए क्योंकि अपने मेज़बान को मारना किसी भी सूक्ष्मजीव के लिए हितकर नहीं होगा।

1980 के दशक में शोधकर्ताओं ने इस विचार को चुनौती दी। गणितीय जीव विज्ञानी रॉय एंडरसन और रॉबर्ट मे ने बताया कि रोगाणु अन्य लोगों में तब सबसे अच्छे से फैलते हैं जब उनका मेज़बान बहुत सारे रोगाणु बिखराता या छोड़ता है। यह स्थिति अधिकतर तब बनती है जब मेज़बान अच्छे से बीमार पड़ जाए। इसलिए रोगजनक की घातकता और फैलने की क्षमता एक संतुलन में रहती है। यदि रोगजनक इतना घातक हो जाए कि वह बहुत जल्द अपने मेज़बान की जान ले ले तो आगे फैल नहीं पाएगा। इसे ‘प्रसार-घातकता संतुलन’ कहते हैं।

दूसरा सिद्धांत विकासवादी महामारी विशेषज्ञ पॉल इवाल्ड द्वारा दिया गया था जिसे ‘घातकता का सिद्धांत’ कहते हैं। इसके अनुसार, कोई रोगजनक जितना अधिक घातक होगा उसके फैलने की संभावना उतनी ही कम होगी। क्योंकि यदि व्यक्ति संक्रमित होकर जल्द ही बिस्तर पकड़ लेगा (जैसे इबोला में होता है) तो अन्य लोगों में संक्रमण आसानी से नहीं फैल सकेगा। इस हिसाब से किसी भी रोगजनक को फैलने के लिए चलता-फिरता मेज़बान चाहिए, यानी रोजगनक कम घातक होते जाना चाहिए। लेकिन सिद्धांत यह भी कहता है कि प्रत्येक रोगाणु के फैलने की अपनी रणनीति होती है, कुछ रोगाणु उच्च घातकता और उच्च प्रसार क्षमता, दोनों बनाए रख सकते हैं।

इनमें से एक रणनीति है टिकाऊपन। जैसे चेचक का वायरस शरीर से बाहर बहुत लंबे समय तक टिका रह सकता है। ऐसे टिकाऊ रोगाणु को इवाल्ड ‘बैठकर प्रतीक्षा करो’ रोगजनक कहते हैं। कुछ घातक संक्रमण अत्यंत गंभीर मरीज़ों से पिस्सू, जूं, मच्छर सरीखे वाहक जंतुओं के माध्यम से फैलते हैं। हैज़ा जैसे कुछ संक्रमण पानी से फैलते हैं। और कुछ संक्रमण बीमार या मरणासन्न लोगों की देखभाल से फैलते हैं, जैसे स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया संक्रमण। इवाल्ड के अनुसार ये सभी रणनीतियां रोगाणु को कम घातक होने से रोक सकती हैं।

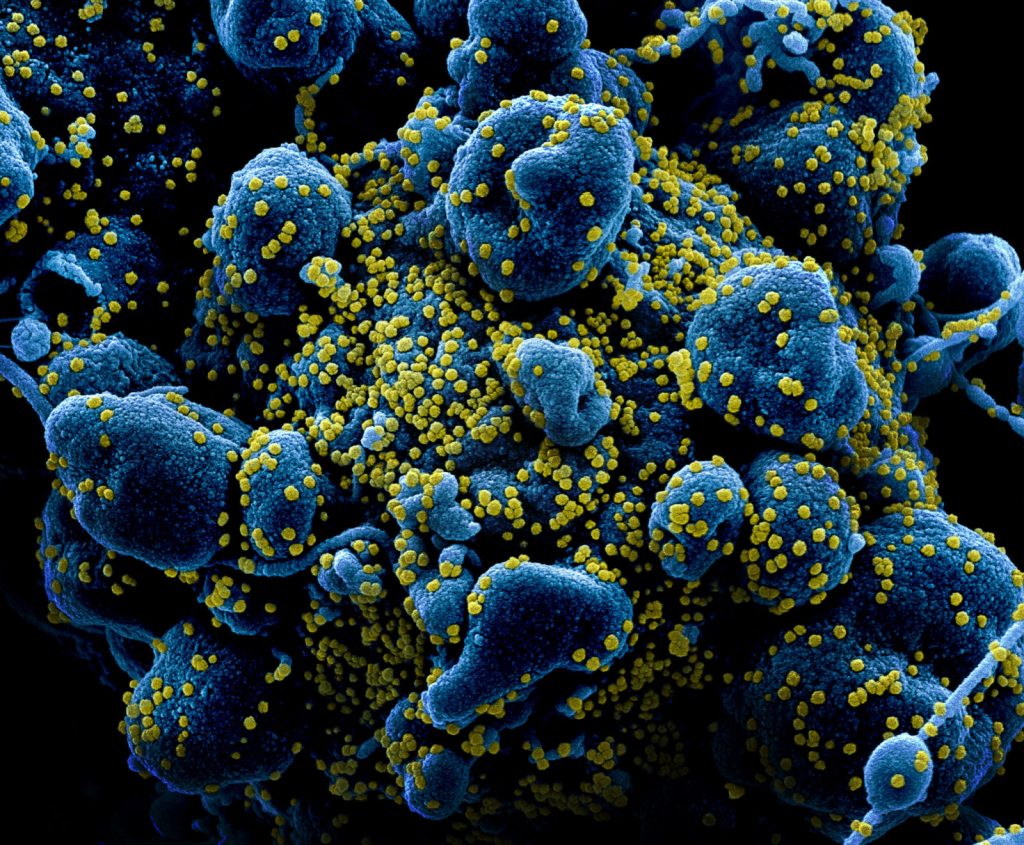

लेकिन सवाल है कि क्या यह कोरोनावायरस कभी कम घातक होगा? साल 2002-03 में फैले सार्स को देखें। यह संक्रमण एक से दूसरे व्यक्ति में तभी फैलता है जब रोगी में संक्रमण गंभीर रूप धारण कर चुका हो। इससे फायदा यह होता था कि संक्रमित रोगी की पहचान कर उसे अलग-थलग करके वायरस के प्रसार को थामा जा सकता था। लेकिन सार्स-कोव-2 संक्रमण की शुरुआती अवस्था से ही अन्य लोगों में फैलने लगता है। इसलिए यहां वायरस के फैलने की क्षमता और उसकी घातकता के बीच सम्बंध ज़रूरी नहीं है। लक्षण-विहीन संक्रमित व्यक्ति भी काफी वायरस बिखराते रहते हैं। इसलिए ज़रूरी नहीं कि मात्र गंभीर बीमार हो चुके व्यक्ति के संपर्क में आने पर ही जोखिम हो।

इसलिए सार्स-कोव-2 वायरस में प्रसार-घातकता संतुलन मॉडल शायद न दिखे। लेकिन इवाल्ड इसके टिकाऊपन को देखते हैं। सार्स-कोव-2 वायरस के संक्रामक कण विभिन्न सतहों पर कुछ घंटों और दिनों तक टिके रह सकते हैं। यानी यह इन्फ्लूएंज़ा वायरस के बराबर ही टिकाऊ है। अत:, उनका तर्क है कि सार्स-कोव-2 मौसमी इन्फ्लूएंज़ा के समान घातकता विकसित करेगा, जिसकी मृत्यु दर 0.1 प्रतिशत है।

लेकिन अब भी निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि सार्स-कोव-2 किस ओर जाएगा। वैज्ञानिकों ने वायरस के वैकासिक परिवर्तनों का अवलोकन किया है जो दर्शाते हैं कि सार्स-कोव-2 का प्रसार बढ़ा है, लेकिन घातकता के बारे में निश्चित रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता। लॉस एलामोस नेशनल लेबोरेटरी की कंप्यूटेशनल जीव विज्ञानी बेट्टे कोरबर द्वारा जुलाई माह की सेल पत्रिका में प्रकाशित पेपर बताता है कि अब वुहान में मिले मूल वायरस की जगह उसका D614G उत्परिवर्तित संस्करण ले रहा है। संवर्धित कोशिकाओं पर किए गए अध्ययन के आधार पर कोरबर का कहना है कि उत्परिवर्तित वायरस में मूल वायरस की अपेक्षा फैलने की क्षमता अधिक है। बहरहाल, कई शोधकर्ताओं का कहना है कि ज़रूरी नहीं कि संवर्धित कोशिकाओं पर किए गए प्रयोगों के परिणाम वास्तविक परिस्थिति में लागू हों।

कई लोगों का कहना है कि सार्स-कोव-2 वायरस कम घातक हो रहा है। लेकिन अब तक इसके कोई साक्ष्य नहीं हैं। सामाजिक दूरी, परीक्षण, और उपचार बेहतर होने के कारण प्रमाण मिलना मुश्किल भी है। क्योंकि अब सार्स-कोव-2 का परीक्षण सुलभ होने से मरीज़ों को इलाज जल्द मिल जाता है, जो जीवित बचने का अवसर देता है। इसके अलावा परीक्षणाधीन उपचार मरीज़ों के लिए मददगार साबित हो सकते हैं। और जोखिमग्रस्त या कमज़ोर लोगों को अलग-थलग कर उन्हें संक्रमण के संपर्क से बचाया जा सकता है।

सार्स-कोव-2 वायरस शुरुआत में व्यक्ति को बहुत बीमार नहीं करता। इसके चलते संक्रमित व्यक्ति घूमता-फिरता रहता है और बीमार महसूस करने के पहले भी संक्रमण फैलाता रहता है। इस कारण सार्स-कोव-2 के कम घातक होने की दिशा में विकास की संभावना कम है।

कोलंबिया युनिवर्सिटी के विंसेंट रेकेनिएलो का कहना है कि वायरस में होने वाले परिवर्तनों के कारण ना सही, लेकिन सार्स-कोव-2 कम घातक हो जाएगा, क्योंकि एक समय ऐसा आएगा जब बहुत कम लोग ऐसे बचेंगे जिनमें इसके खिलाफ प्रतिरक्षा ना हो। रेकेनिएलो बताते हैं कि चार ऐसे कोरोनावायरस अभी मौजूद हैं जो अब सिर्फ सामान्य ज़ुकाम के ज़िम्मेदार बनते हैं जबकि वे शुरू में काफी घातक रहे होंगे।

इन्फ्लूएंज़ा वायरस से तुलना करें तो कोरोनावायरस थोड़ा अधिक टिकाऊ है और इस बात की संभावना कम है कि यह इंसानों में पहले से मौजूद प्रतिरक्षा के खिलाफ विकसित होगा। इसलिए कई विशेषज्ञों का कहना है कि कोविड-19 से बचने का सुरक्षित और प्रभावी तरीका है टीका। टीकों के बूस्टर नियमित रूप से लेने की ज़रूरत होगी; इसलिए नहीं कि वायरस तेज़ी से विकसित हो रहा है बल्कि इसलिए कि मानव प्रतिरक्षा क्षीण पड़ने लग सकती है।

बहरहाल, विशेषज्ञों के मुताबिक हमेशा के लिए ना सही, तो कुछ सालों तक तो वायरस के कुछ संस्करण बने रहेंगे।(स्रोत फीचर्स)

नोट: स्रोत में छपे लेखों के विचार लेखकों के हैं। एकलव्य का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।

Photo Credit : https://cdn.thewire.in/wp-content/uploads/2020/11/13082636/49680384281_2605248bc8_k-1600×1321.jpg