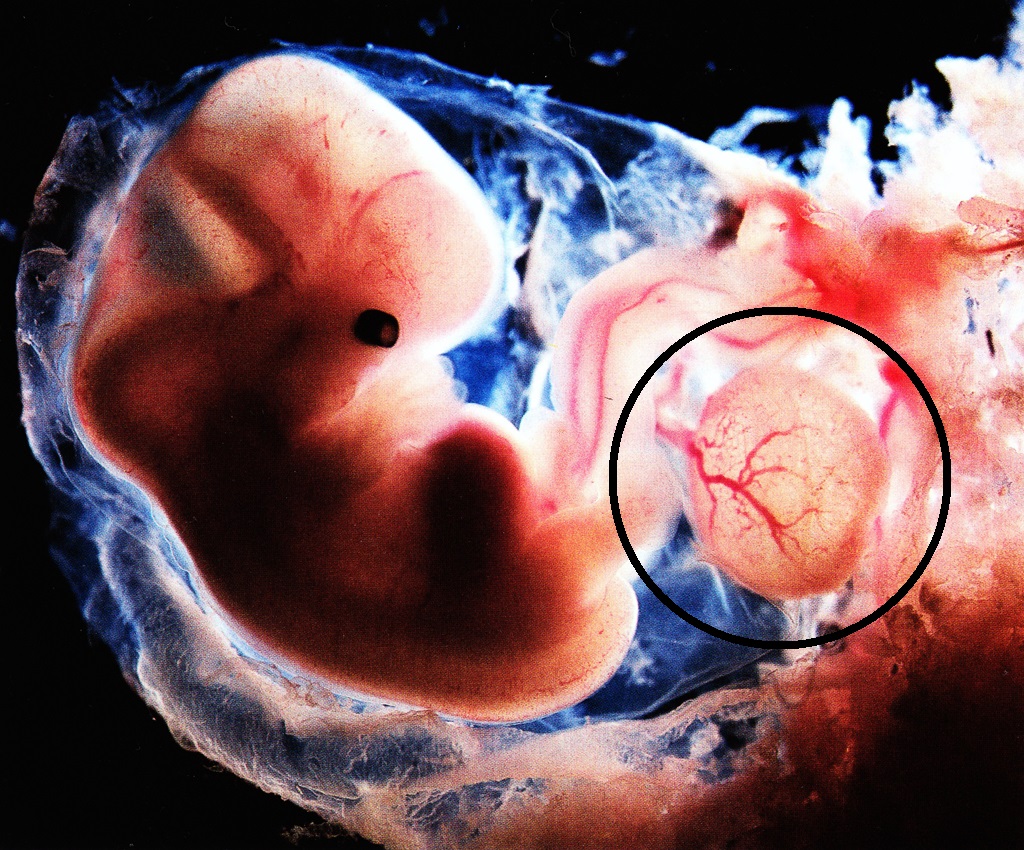

पक्षियों, सरिसृपों जैसे अंडा देने वाले जंतुओं में भ्रूण का विकास शरीर के बाहर होता है जबकि मनुष्यों व स्तनधारियों में भ्रूण का लगभग पूरा विकास मादा शरीर के अंदर गर्भाशय में होता है। अंडा देने वाले जंतुओं में भ्रूण के विकास हेतु पोषण अंडे में ही संग्रहित रहता है और यह धीरे-धीरे चुकता जाता है। इन जंतुओं में यह पोषण योक थैली नामक एक अंग में भरा रहता है।

आश्चर्य की बात तो यह है कि मनुष्यों के भ्रूण में भी योक थैली पाई जाती है, हालांकि इसकी भूमिका अस्पष्ट ही रही है। पहली बात तो यह है कि इस थैली में योक नहीं पाया जाता और दूसरी बात कि गर्भ की दूसरी तिमाही में यह सिकुड़ने लगती है। दरअसल मनुष्य व अन्य स्तनधारियों में विकसित होते भ्रूण को पोषण प्रदान करने का प्रमुख ज़रिया आंवल होती है। तो यह थैली करती क्या है?

साइन्स में प्रकाशित एक अध्ययन में खुलासा किया गया है कि मनुष्यों में योक थैली एक नहीं बल्कि तीन-तीन अंगों का काम करती है। लीवर और गुर्दों का विकास काफी देर से होता है और तब तक योक थैली इन अंगों का काम निपटाती रहती है। अब तक इन बातों का खुलासा न होने का प्रमुख कारण यह रहा है कि वैज्ञानिक जिन भ्रूण का अध्ययन करते हैं, वे उन्हें गर्भपात के बाद मिलते हैं और उनमें योक थैली नहीं होती।

यह तो पता रहा है कि चूहों में योक थैली भ्रूण की प्रारंभिक रक्त कोशिकाएं बनाती है। इसके अलावा यह गर्भाशय द्वारा निर्मित पोषक अणुओं को भ्रूण तक पहुंचाने का काम भी करती है। और तो और, वयस्क चूहों के कुछ ऊतकों में मैक्रोफेज नाम प्रतिरक्षा कोशिकाएं, दरअसल, योक थैली की कोशिकाओं की ही वंशज होती हैं। अर्थात यह कोई अवशिष्ट अंग नहीं है। अब वेलकम सैंगर रिसर्च इंस्टीट्यूट की सारा टाइकमैन, मुज़लिफा हनीफा और उनके साथियों ने मनुष्यों में योक थैली की भूमिका पर प्रकाश डाला है।

अपने अध्ययन के लिए उन्होंने योक थैली ऊतक के नमूने यू.के. स्थित एक बायोबैंक से प्राप्त किए थे। ये नमूने 4-8 सप्ताह के भ्रूणों से प्राप्त हुए थे। शोधकर्ताओं ने इन ऊतकों में जीन्स की गतिविधि की तस्वीर बनाई ताकि यह पता चल सके कि कौन-कौन सी कोशिकाएं उपस्थित हैं और वे क्या कर रही हैं।

इस डैटा से पुष्टि हो गई कि मानव योक थैली भी भ्रूण की प्रारंभिक रक्त कोशिकाएं बनाती है। गर्भधारण के महज 4 सप्ताह बाद इस थैली में रक्त बनाने वाली स्टेम कोशिकाएं, मैक्रोफेज और परिसंचरण तंत्र से सम्बंधित अन्य कोशिकाएं पाई गईं। भ्रूण के परिवर्धन के साथ योक थैली यह काम विकसित हो रहे लीवर को सौंप देती हैं और आगे चलकर लीवर यह भूमिका अस्थि मज्जा के हवाले कर देता है।

यानी अध्ययन बताता है कि मानव योक थैली एकाधिक भूमिका निभाती है। इसमें ऐसे प्रोटीन्स भी मिले जो हानिकारक विषैले पदार्थों को नष्ट करते हैं, और यह रक्त का थक्का जमने के लिए ज़रूरी प्रोटीन्स भी बनाती है। मानव योक थैली में कई ऐसे एंज़ाइम्स भी मिले हैं जो वसा व शर्करा के पाचन में काम आते हैं। इसका अर्थ है कि योक थैली पोषण में कुछ भूमिका तो निभाती है हालांकि उसमें कोई पोषक पदार्थ नहीं होते।

टाइकमैन और हनीफा के दल को एक महत्वपूर्ण बात यह पता चली है कि योक थैली मैक्रोफेज के निर्माण हेतु एक शॉर्टकट अपनाती है। आम तौर पर इन कोशिकाओं को एक मध्यवर्ती अवस्था से गुज़रना होता है लेकिन योक थैली में इस अवस्था को बायपास कर दिया जाता है। इसका मतलब है कि प्रयोगशाला में इस विधि का इस्तेमाल करके अधिक तेज़ी से मैक्रोफेज बनाए जा सकते हैं।

कुल मिलाकर मानव भ्रूण के शुरुआती विकास के दौरान योक थैली एक अस्थायी रचना होती है जो कई अहम भूमिकाएं निभाकर लुप्त हो जाती है।(स्रोत फीचर्स)

नोट: स्रोत में छपे लेखों के विचार लेखकों के हैं। एकलव्य का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।

Photo Credit : https://500questions.files.wordpress.com/2014/05/embryo-6-weeks-old-11.jpg