गंध एक महत्वपूर्ण संवेदना है। मनुष्यों में यह शायद उतनी महत्वपूर्ण न हो, लेकिन कई अन्य जंतुओं में यह सबसे महत्वपूर्ण संवेदना होती है। जहां अन्य संवेदनाओं को लेकर हमारी समझ काफी विस्तृत है, वहीं गंध को लेकर कई अस्पष्टताएं हैं। अब हम इस दिशा में एक कदम और आगे बढ़े हैं।

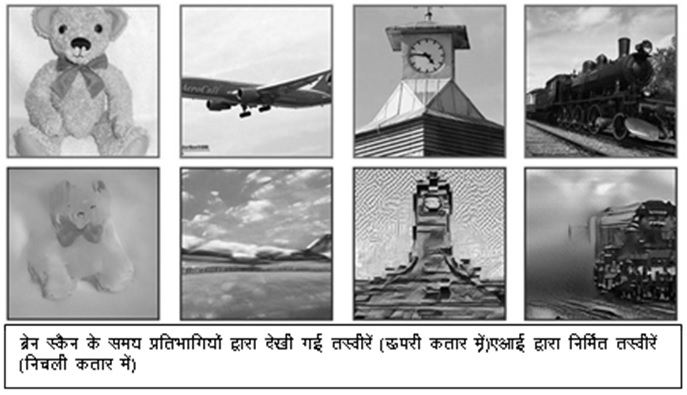

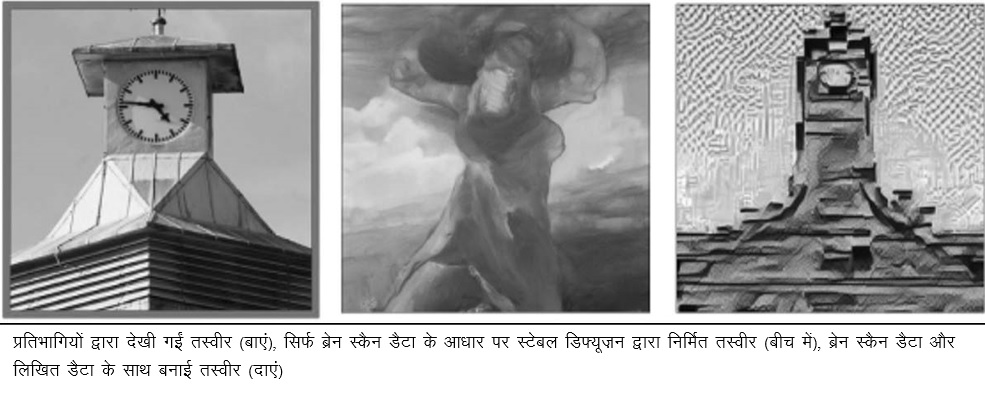

गंध संवेदना दरअसल एक रसायन-आधारित संवेदना है। कुछ रसायन हमारी गंध संवेदी तंत्रिकाओं के ग्राहियों को उत्तेजित करते हैं और मस्तिष्क इसे गंध के रूप में पहचानता है। अब पहली बार एक मानव गंध-ग्राही की सटीक त्रि-आयामी संरचना का खुलासा किया गया है। नेचर में प्रकाशित इस अध्ययन में OR51E2 नामक एक गंध-ग्राही की संरचना का विवरण देते हुए बताया गया है कि यह आणविक क्रियाओं के माध्यम से कैसे चीज़ (cheese) की गंध को ताड़ता है।

गौरतलब है कि मानव जीनोम में 400 जीन्स होते हैं जो गंध-ग्राहियों के कोड हैं और ये ग्राही कई गंधों को पहचान सकते हैं। स्तनधारियों में गंध ग्राही के जीन्स सबसे पहले चूहों में 1990 के दशक में पहचाने गए थे। इससे पहले 1920 के दशक में यह अनुमान लगाया गया था कि मनुष्य की नाक तकरीबन 1000 गंधों को ताड़ सकती है। लेकिन 2014 में किए गए एक अध्ययन का निष्कर्ष था कि हम 1 खरब से ज़्यादा गंधों को अलग-अलग पहचान सकते हैं।

हर गंध-ग्राही गंधदार अणुओं (ओडोरेंट) के सिर्फ एक समूह से अंतर्क्रिया कर सकता है जबकि एक ही ओडोरेंट कई ग्राहियों को सक्रिय कर सकता है। होता यह है कि इन ग्राहियों की एक मिश्रित सक्रियता विशिष्ट गंध का एहसास कराती है।

लेकिन इन गंध-ग्राहियों की क्रिया को समझना एक चुनौती रही है। एक दिक्कत यह रही है कि ये ग्राही सिर्फ गंध तंत्रिकाओं में ही ठीक-ठाक काम करते हैं, बाकी किसी भी कोशिका में ये ठप हो जाते हैं। इसका मतलब यह होता है कि इन्हें किसी भी अन्य प्रकार की कोशिका में जोड़कर अध्ययन नहीं किया जा सकता।

इस समस्या से निपटने के लिए कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय (सैन फ्रांसिस्को) के आशीष मांगलिक और उनके साथियों ने OR51E2 नामक ग्राही पर ध्यान केंद्रित किया। इस ग्राही की विशेषता है कि यह ओडोरेंट की पहचान के अलावा कुछ अन्य कार्य भी करता है और यह गुर्दों तथा प्रोस्टेट की कोशिकाओं में भी पाया जाता है।

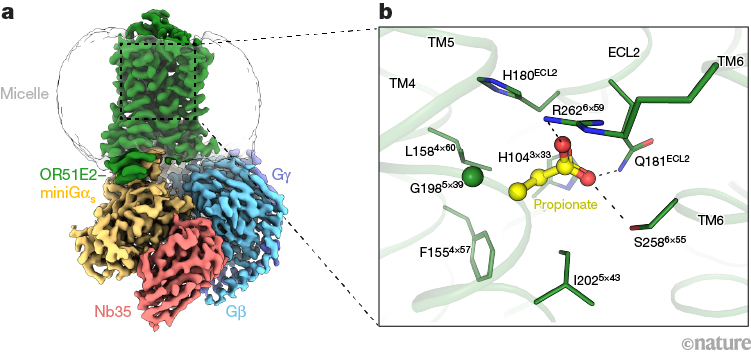

यह ग्राही (OR51E2) दो ओडोरेंट अणुओं के साथ अंतर्क्रिया करता है – एसिटेट (जिसकी गंध सिरके जैसी होती है) और प्रोपिओनेट (जिसकी गंध चीज़नुमा होती है)। शोधकर्ताओं ने इस ग्राही को शुद्ध रूप में प्राप्त किया और फिर प्रोपिओनेट से सम्बद्ध तथा असम्बद्ध OR51E2 की संरचना का विश्लेषण किया। इसके लिए उन्होंने क्रायो-इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी और एटॉमिक रिज़ॉल्यूशन इमेजिंग तकनीकों का इस्तेमाल किया। इसके अलावा उन्होंने कंप्यूटर सिमुलेशन की भी मदद ली ताकि पता चल सके कि यह ग्राही प्रोटीन ओडोरेंट अणुओं के साथ कैसे अंतर्क्रिया करता है।

विश्लेषण से पता चला कि यह प्रोटीन (OR51E2) आयनिक व हाइड्रोजन बंधनों के ज़रिए प्रोपिओनेट अणु के कार्बोक्सिलिक समूह को एक अमीनो अम्ल (आर्जीनीन) से जोड़ लेता है। जैसे ही प्रोपिओनेट जुड़ता है, OR51E2 की आकृति बदल जाती है और यही ग्राही को चालू कर देता है। शोधकर्ताओं ने दर्शाया है कि इस ग्राही के जीन में आर्जीनीन को प्रभावित करने वाले उत्परिवर्तन उसे प्रोपिओनेट द्वारा सक्रिय नहीं होने देते।

वैज्ञानिकों की इच्छा रही है कि वे गंध ग्राहियों की रासायनिक संरचनाओं का एक कैटालॉग तैयार कर सकें और उसके आधार पर यह बता सकें कि इनमें से कौन-से ग्राही मिलकर किस गंध विशेष का एहसास कराते हैं। मांगलिक की टीम द्वारा यह खुलासा मात्र पहला कदम है। (स्रोत फीचर्स)

नोट: स्रोत में छपे लेखों के विचार लेखकों के हैं। एकलव्य का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।

Photo Credit : https://media.nature.com/lw767/magazine-assets/d41586-023-00439-w/d41586-023-00439-w_24603628.png