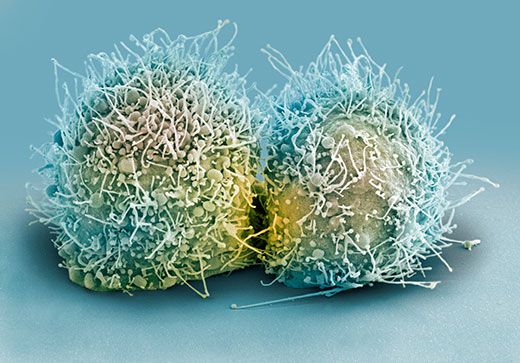

हाल ही में वैज्ञानिकों को लाओस में चमगादड़ों में तीन ऐसे वायरस मिले हैं जो किसी ज्ञात वायरस की तुलना में सार्स-कोव-2 से अधिक मेल खाते हैं। शोधकर्ताओं के अनुसार इस वायरस के जेनेटिक कोड के कुछ हिस्सों का अध्ययन करने से पता चला है कि सार्स-कोव-2 वायरस प्राकृतिक रूप से उत्पन्न हुआ है। साथ ही इस खोज से यह खतरा भी सामने आया है कि मनुष्यों को संक्रमित करने की क्षमता वाले कई अन्य कोरोनावायरस मौजूद हैं।

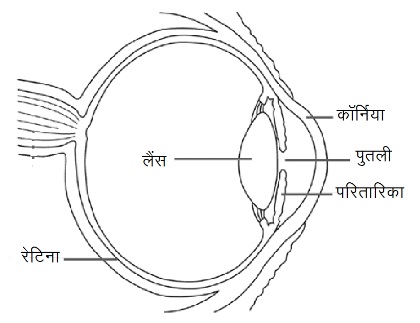

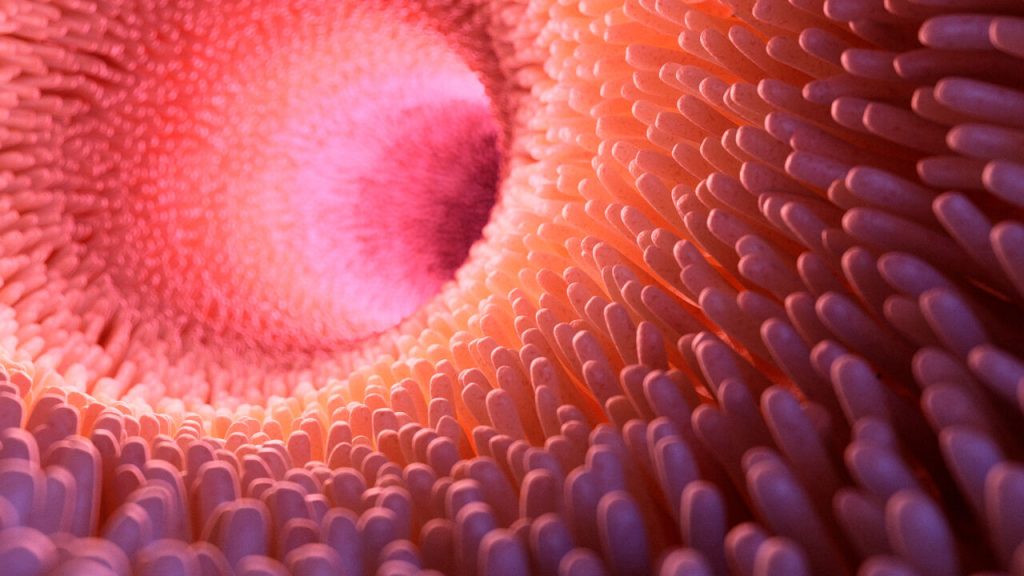

वैसे प्रीप्रिंट सर्वर रिसर्च स्क्वेयर में प्रकाशित इस अध्ययन की समकक्ष समीक्षा फिलहाल नहीं हुई है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि इस वायरस में पाए जाने वाले रिसेप्टर बंधन डोमेन लगभग सार्स-कोव-2 के समान होते हैं जो मानव कोशिकाओं को संक्रमित करने में सक्षम होते हैं। रिसेप्टर बंधन डोमेन सार्स-कोव-2 को मानव कोशिकाओं की सतह पर मौजूद ACE-2 नामक ग्राही से जुड़कर उनके भीतर प्रवेश करने की अनुमति देते हैं।

पेरिस स्थित पाश्चर इंस्टीट्यूट के वायरोलॉजिस्ट मार्क एलियट और फ्रांस तथा लाओस में उनके सहयोगियों ने उत्तरी लाओस की गुफाओं से 645 चमगादड़ों की लार, मल और मूत्र के नमूने प्राप्त किए। चमगादड़ों की तीन हॉर्सशू (राइनोलोफस) प्रजातियों से प्राप्त वायरस सार्स-कोव-2 से 95 प्रतिशत तक मेल खाते हैं। इन वायरसों को BANAL-52, BANAL-103 और BANAL-236 नाम दिया गया है।

युनिवर्सिटी ऑफ सिडनी के वायरोलॉजिस्ट एडवर्ड होम्स के अनुसार जब सार्स-कोव-2 को पहली बार अनुक्रमित किया गया था तब रिसेप्टर बंधन डोमेन के बारे में हमारे पास पहले से कोई जानकारी नहीं थी। इस आधार पर यह अनुमान लगाया गया था कि इस वायरस को प्रयोगशाला में विकसित किया गया है। लेकिन लाओस से प्राप्त कोरोनावायरस पुष्टि करते हैं कि सार्स-कोव-2 में ये डोमन प्राकृतिक रूप से उपस्थित रहे हैं। देखा जाए तो थाईलैंड, कम्बोडिया और दक्षिण चीन स्थित युनान में पाए गए सार्स-कोव-2 के निकटतम सम्बंधित वायरसों पर किए गए अध्ययन इस बात के संकेत देते हैं कि दक्षिणपूर्वी एशिया सार्स-कोव-2 सम्बंधित विविध वायरसों का हॉटस्पॉट है।

इस अध्ययन में एक कदम आगे जाते हुए एलियट और उनकी टीम ने प्रयोगों के माध्यम से यह बताया कि इन वायरसों के रिसेप्टर बंधन डोमेन मानव कोशिकाओं पर उपस्थित ACE-2 रिसेप्टर से उतनी ही कुशलता से जुड़ सकते हैं जितनी कुशलता से सार्स-कोव-2 के शुरुआती संस्करण जुड़ते थे। शोधकर्ताओं ने BANAL-236 को कोशिकाओं में कल्चर किया है जिसका उपयोग वे जीवों में वायरस के प्रभाव को समझने के लिए करेंगे।

गौरतलब है कि पिछले वर्ष शोधकर्ताओं ने सार्स-कोव-2 के एक निकटतम सम्बंधी RaTG13 का भी पता लगाया था जो युनान के चमगादड़ों में पाया गया था। यह वायरस सार्स-कोव-2 से 96.1 प्रतिशत तक मेल खाता है जिससे यह कहा जा सकता है कि 40 से 70 वर्ष पूर्व इन दोनों वायरसों का एक साझा पूर्वज रहा होगा।

एलियट के अनुसार BANAL-52 वायरस सार्स-कोव-2 से 96.8 प्रतिशत तक मेल खाता है। एलियट के अनुसार खोज किए गए तीन वायरसों में अलग-अलग वर्ग हैं जो अन्य वायरसों की तुलना में सार्स-कोव-2 के कुछ भागों से अधिक मेल खाते हैं। गौरतलब है कि वायरस एक दूसरे के साथ RNA के टुकड़ों की अदला-बदली करते रहते हैं।

हालांकि, इस अध्ययन से महामारी के स्रोत के बारे में काफी जानकारी प्राप्त हुई है लेकिन इसमें कुछ कड़ियां अभी भी अनुपस्थित हैं। जैसे कि लाओस वायरस के स्पाइक प्रोटीन पर तथाकथित फ्यूरिन क्लीवेज साइट नहीं है जो मानव कोशिकाओं में सार्स-कोव-2 या अन्य कोरोनावायरसों को प्रवेश करने में सहायता करती हैं। यह भी स्पष्ट नहीं है कि वायरस वुहान तक कैसे पहुंचे जहां कोविड-19 के पहले ज्ञात मामले की जानकारी मिली थी। क्या यह वायरस किसी मध्यवर्ती जीव के माध्यम से वहां पहुंचा था? इसका जवाब तो दक्षिण-पूर्वी एशिया में चमगादड़ों व अन्य वन्यजीवों के नमूनों के विश्लेषण से ही मिल सकता है जिस पर कई शोध समूह कार्य कर रहे हैं। प्रीप्रिंट में एक और अध्ययन प्रकाशित हुआ है जो पूर्व में चीन में किया गया था। इस अध्ययन में शोधकर्ताओं ने 2016 और 2021 के बीच 13,000 से अधिक चमगादड़ों के नमूनों पर अध्ययन किया था जिनमें से सार्स-कोव-2 वायरस के किसी भी निकट सम्बंधी की जानकारी प्राप्त नहीं हुई थी। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि इस वायरस के वाहक चमगादड़ों की संख्या चीन में काफी कम है। इस पर भी कई अन्य शोधकर्ताओं ने असहमति जताई है। (स्रोत फीचर्स)

नोट: स्रोत में छपे लेखों के विचार लेखकों के हैं। एकलव्य का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।

Photo Credit : https://akm-img-a-in.tosshub.com/indiatoday/images/story/202109/bats_1.jpg?EloAEXKc2NQKe9m1i5RY5pxNS32YpMzc&size=1200:675