साल 2023 में कृत्रिम बुद्धि (एआई) का नया अवतार ‘चैटजीपीटी’ सबसे अधिक चर्चा में रहा। ओपन एआई रिसर्च संस्थान ने इसे 30 नवम्बर 2022 को रिसर्च प्रीव्यू के रूप में जारी किया था। चैटजीपीटी की लोकप्रियता का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि शुरुआती पांच दिनों के भीतर ही इसने वैज्ञानिकों सहित 18 करोड़ लोगों को आकर्षित कर लिया था। इसका उपयोग वैज्ञानिक शोधपत्र लेखन से लेकर ई-मेल और कूटलेखन तक में किया गया है।

नेचर पत्रिका ने वर्ष 2023 की टॅापटेन की सूची में दस व्यक्तियों के साथ एआई को भी शामिल किया है। एआई विज्ञान अन्वेषणों को नई दिशा दे रहा है और अनुसंधान की रफ्तार बढ़ा रहा है। एआई का प्रोटीन संरचना की व्याख्या से लेकर मौसम पूर्वानुमान और बीमारियों के निदान से लेकर विज्ञान संचार में उपयोग हो रहा है। इसके उपयोगों की सूची लगातार लंबी होती जा रही है।

जिस मशीन को स्वयं मनुष्य ने तैयार किया, वही अब मनुष्य की बुद्धि को चुनौती दे रही है। वास्तव में यह चिन्ता और चुनौती दोनों का विषय है। इसी संदर्भ में नवम्बर में विश्व का पहला आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस सुरक्षा शिखर सम्मेलन ब्रिटेन के बकिंघम में संपन्न हुआ। सम्मेलन में सरकारों के प्रतिनिधियों और वैज्ञानिकों ने इसकी संहारक क्षमता से मानवता को बचाने के लिए बड़े निर्णय किए। सभी देशों ने एआई सुरक्षा पर एक साथ रिसर्च करने के लिए अपनी सहमति व्यक्त की।

इसी साल जून में खगोल भौतिकीविदों ने गुरुत्वाकर्षण तरंगों के अस्तित्व का पहला स्पष्ट प्रमाण प्रस्तुत किया। इससे विशाल ब्लैक होल और ब्रह्मांड की आरंभिक उत्त्पति पर रोशनी डाली जा सकेगी।

वैज्ञानिकों ने पहली बार जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए मादा फ्रूट फ्लाय ड्रॉसोफिला मेलेनोगेस्टर के जीनोम में बदलाव किया, जिससे नर मक्खी के बिना ही प्रजनन का मार्ग प्रशस्त हुआ। इस रिसर्च से वैज्ञानिकों को पार्थेनोजेनेसिस प्रक्रिया को समझने में मदद मिलेगी। इसी वर्ष शोधकर्ताओं को ड्रॉसोफिला की आंत से एक नया कोशिकीय अंगाभ खोजने में सफलता मिली।

अनुसंधानकर्ताओं ने जीन संपादन तकनीक क्रिस्पर की सहायता से ऐसे वायरस का सृजन कर लिया है जिनकी मदद से भविष्य में हानिरहित वायरस पैदा किए जा सकेंगे। इसी साल वैज्ञानिकों ने हाइब्रिड बॉयो कंप्यूटर का निर्माण कर लिया, जिसमें मनुष्य के दिमाग की कोशिकाओं को प्रचलित परिपथ से जोड़ा गया। विदा हो चुके साल में पहली बार पूरी आंख का सफल प्रत्यारोपण डॉ. एडुआर्डो के नेतृत्व में किया गया। ब्रिटेन ने रक्त से सम्बंधित दो बीमारियों – सिकल सेल और थैलेसीमिया – की जीन संपादन चिकित्सा को मंज़ूरी प्रदान कर दी। ये दोनों ही आनुवंशिक बीमारियां हैं, जो हीमोग्लोबिन के जीन में त्रुटियों के कारण होती हैं।

विदा हो चुके साल 2023 में 7 सितंबर को होराइज़न युरोप रिसर्च प्रोग्राम में ब्रिटेन के फिर से शामिल होने पर वैज्ञानिकों ने जश्न मनाया। ब्रिटिश वैज्ञानिक ब्रेक्सिट मुद्दे पर मतभेदों को लेकर दो साल के लिए इस कार्यक्रम से बाहर हो गए थे।

गुज़रा साल पूरे विश्व में मोटे अनाज यानी मिलेट्स के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया गया। मेलों और प्रदर्शनी के माध्यम से मोटे अनाजों के बारे में जागरूकता बढ़ाने का कार्यक्रम जारी रहा। विशेषज्ञों का कहना है कि मोटा अनाज सर्व हितकारी गुणों से भरपूर है और दुनिया को कुपोषण और भुखमरी से मुक्ति दिला सकता है।

इसी साल अगस्त में 47 साल बाद रूस ने चंद्र अभियान लूना-2 भेजा। जापान ने सितंबर में एक्स-रे टेलीस्कोप के साथ सफलतापूर्वक उपग्रह भेजा। यह उपग्रह ब्रह्मांड की उत्त्पत्ति का अध्ययन करेगा। साल के अंत में उत्तर कोरिया ने अंतरिक्ष में निगरानी के लिए जासूसी उपग्रह मालिगयोंग-1 भेजा। वहीं 24 सितंबर को नासा का ओसिरिस-रेक्स अंतरिक्ष यान पहली बार बेन्नू नामक क्षुद्रग्रह से वहां की चट्टानों के नमूने लेकर सात साल बाद लौट आया। इन नमूनों से 4.5 अरब वर्ष पहले सौर मंडल की शुरुआत को बेहतर समझने में मदद मिलेगी।

नासा को पहली बार सौर मंडल के बाहर किसी ग्रह के वातावरण में कार्बन डाईऑक्साइड की उपस्थिति के स्पष्ट सबूत मिले। वर्ष के उत्तरार्द्ध में खगोलविदों ने पृथ्वी से सौ प्रकाश वर्ष दूर तालबद्ध परिक्रमा करते छह ग्रहों का दुर्लभ परिवार खोजा। यह खोज ब्रह्मांड के रहस्यों की समझ बढ़ाने में सहायक होगी।

इसी वर्ष अफ्रीकी देशों में मारबर्ग वायरस चमगादड़ों के ज़रिए मनुष्य में फैला। मारबर्ग वायरस एबोला वायरस परिवार का सदस्य है। इस वायरस के संक्रमण में पहले बुखार आता है, फिर नाक से खून बहता है, और अंतत: मृत्यु तक हो सकती है।

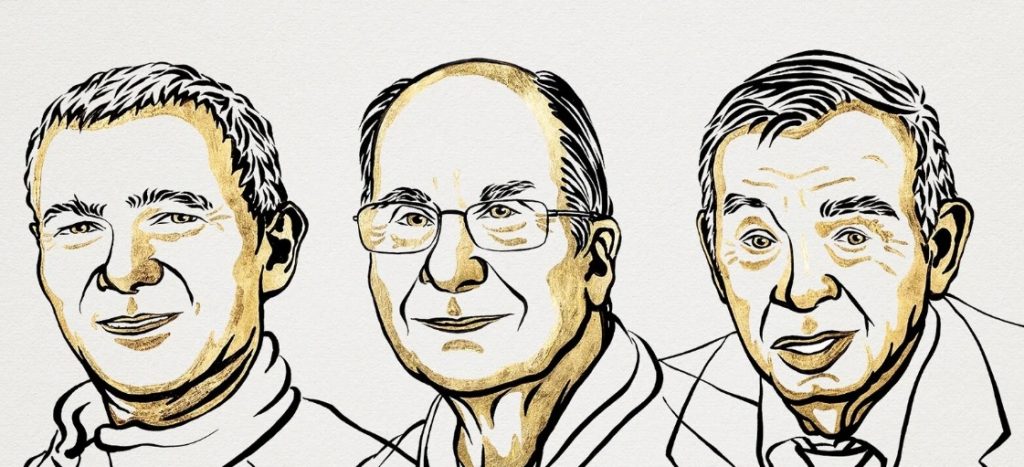

अर्जेंटीना में जन्मे गणितज्ञ लुईस कैफरेली को साल 2023 का एबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। इसे गणित के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में स्थान प्राप्त है। रसायन विज्ञान का नोबेल सम्मान फ्रांसीसी-अमेरिकी वैज्ञानिक मौंगी बावेंडी, अमेरिकी वैज्ञानिक लुई ब्रूस और रूसी भौतिकशास्त्री एलेक्सी एकिमोव को दिया गया। तीनों वैज्ञानिकों ने ‘क्वांटम डाट्स’ की खोज में अहम योगदान दिया है। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार पियरे अगस्टीनी (अमेरिका), फेरेन्क क्रॉस्ज (जर्मनी) और ऐनी एल हुइलियर (स्वीडन) को अल्ट्राफास्ट एटो सेकंड लेसर के निर्माण में असाधारण योगदान के लिए संयुक्त रूप से दिया गया है। ऐनी एल हुइलियर भौतिक में नोबेल से सम्मानित होने वाली पांचवी महिला वैज्ञानिक हैं। चिकित्सा विज्ञान का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से दो वैज्ञानिको कैटालिन कारिको एवं ड्रु वीसमेन को कोविड-19 महामारी के विरूद्ध एम-आरएनए वैक्सीन विकसित करने के लिए दिया गया है।

साल 2023 में हमने विज्ञान जगत की कई महान हस्तियों को खो दिया। इस वर्ष 28 मई को चिकित्सा विज्ञान के नोबेल पुरस्कार विजेता हेराल्ड ज्यूर हॉसेन का हीडनबर्ग में निधन हो गया। उन्होंने सरवाइकल कैंसर को रोकने के लिए वैक्सीन बनाने की आधारशिला रखी थी। 25 जून को नोबेल पुरस्कार विजेता जान गुडएनफ का 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने लीथियम आयन बैटरी के विकास में विषेश योगदान दिया था। इसी साल आणविक जीव विज्ञानी डोनाल्ड डी. ब्राउन का 31 मई को निधन हो गया। उन्होंने पृथक किए गए जीन पर शोधकार्य किया, जिससे रिकाम्बिनेन्ट डीएनए और जीन संपादन युग का मार्ग प्रशस्त हुआ। 30 जुलाई को ब्रिटिश कृषि पारिस्थितिकी वैज्ञानिक और टिकाऊ विकास के पुरज़ोर समर्थक प्रो. सर गॉर्डन कॉनवे नहीं रहे। उन्होंने ‘डबली ग्रीन रिवाल्यून नामक किताब लिखी थी। उन्हें 2005 में नाइटहुड सम्मान से विभूषित किया गया था। 31 जुलाई को भूभौतिकीविद और प्लेट टेक्टोनिक्स के खोजकर्ता विलियम जेसन मॉर्गन का देहांत हो गया। उनका प्लेट टेक्टोनिक्स के शोध में विशेष योगदान था। ब्रिटिश जीव वैज्ञानिक सर इयान विल्मट का 10 सितंबर को 79 वर्ष की आयु में देहांत हो गया। उन्होंने पहली बार एक प्रौढ़ कोशिका से केंद्रक निकाल कर डॉली भेड़ का सृजन किया था।

वर्ष 2023 जहां एक ओर उपलब्धियों भरा रहा, वहीं हताशाओं भरा भी रहा। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध का असर वैज्ञानिक परियोजनाओं और कार्यक्रमों पर भी पड़ा।

इस वर्ष नवंबर में अर्जेंटीना में हुए राष्ट्रपति चुनाव में जेवियर माइली निर्वाचित हुए। अपने अजीबोगरीब बयानों के लिए पहचान बना चुके जेवियर माइली विज्ञान विरोधी नेता हैं। उन्होंने जनता से वादा किया था कि विजयी होने पर वे देश में बढ़ती मुद्रास्फीति और चरमराती अर्थव्यवस्था से निपटने के लिए सबसे पहले वैज्ञानिक परियोजनाओं और कार्यक्रमों को बंद करेंगे। वर्ष 2023 में युनिवर्सिटी ऑफ रोचेस्टर में कार्यरत भौतिकी के शोधार्थी रंगा डायस ने शोधकार्य की चोरी और आंकड़ों की हेरा-फेरी के ज़रिए नए अतिचालक पदार्थ बनाने का दावा किया। अलबत्ता, भौतिकीविद जेम्स जे. हेमलिन ने पुख्ता प्रमाणों के आधार पर जालसाज़ी का भंडाफोड़ कर दिया।

गुज़रे साल वैश्विक जलवायु परिवर्तन के कारण तीन जुलाई सबसे गर्म दिन रहा। इसका कारण ‘अल नीनो’ असर बताया जा रहा है। साल के अंत में 28वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन (कॉप-28) आयोजित किया गया। संयुक्त अरब अमीरात की अध्यक्षता में आयोजित सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन से लड़ने की रफ्तार बढ़ाने की ज़रूरत पर ज़ोर देते हुए विकासशील देशों के लिए वित्त पोषण का आव्हान किया गया। सम्मेलन में ग्लोबल स्टॉकटेक पर भी मंथन हुआ।

साल के अंत में ओमिक्रॅान वायरस से जुड़े नए संस्करण ‘जेएन1’ ने कुछ देशों को अपनी चपेट में ले लिया। WHO ने इसे ‘वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट’ के रूप में वर्गीकृत किया है।

साइंस पत्रिका ने साल 2023 की दस शीर्ष सफलताओं की सूची जारी की है। ब्रेकथ्रू ऑफ दी ईयर का खिताब ‘जीएलपी थैरेपीज़’ को दिया है। जीएलपी-1 (ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड-1) मूलतः वज़न घटानेवाली औषधि है, लेकिन यह औषधि कई अन्य बीमारियों में कारगर सिद्ध हुई है। इस औषधि के अनुसंधान में जैवरसायन विज्ञानी स्वेतलाना मोजसोव की विशेष भूमिका रही है। नेचर पत्रिका ने स्वेतलाना मोजसोव को टॉप टेन व्यक्तियों की सूची में सम्मिलित किया है। (स्रोत फीचर्स)

नोट: स्रोत में छपे लेखों के विचार लेखकों के हैं। एकलव्य का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।

Photo Credit : https://thatjoescott.com/wp-content/uploads/2024/01/the-biggest-science-discoveries.jpg