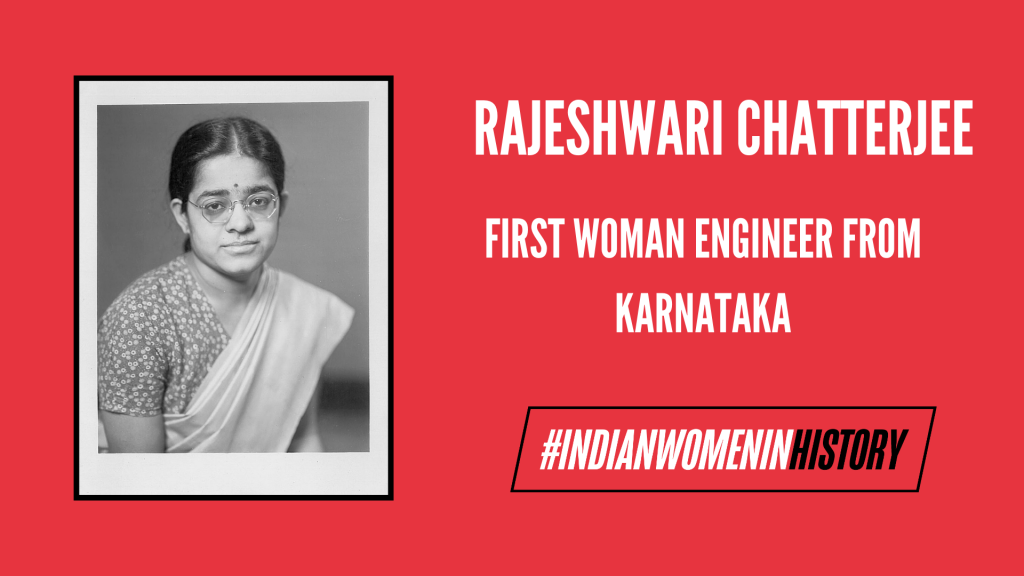

स्वतंत्रता पूर्व उच्च शिक्षा के लिए महिलाओं का आगे आना एक चुनौती से कम नहीं था। ऐसे विषम समय में भी अनेक भारतीय महिलाओं ने विज्ञान के क्षेत्र में अहम योगदान दिया। ऐसी ही महिलाओं में राजेश्वरी चटर्जी का नाम उल्लेखनीय है जिनका जन्म 24 जनवरी 1922 को कर्नाटक में हुआ था। राजेश्वरी चटर्जी कर्नाटक से पहली महिला इंजीनियर थी।

उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा विशेष अंग्रेज़ी स्कूल में ली। विद्यालय स्तर की शिक्षा के बाद उनका मन इतिहास का अध्ययन करने का था लेकिन आखिरकार उन्होंने भौतिकी और गणित को चुना। उन्होंने सेंट्रल कॉलेज ऑफ बैंगलोर से गणित में बीएससी (ऑनर्स) और एमएससी की डिग्री प्राप्त की। वे मैसूर युनिवर्सिटी में प्रथम स्थान पर रहीं। बीएससी और एमएससी परीक्षाओं में उम्दा प्रदर्शन के लिए उन्हें क्रमशः मम्मदी कृष्णराज वोडेयार पुरस्कार और एम. टी. नारायण अयंगर पुरस्कार और वाल्टर्स मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

एमएससी की डिग्री प्राप्त करने के बाद राजेश्वरी चटर्जी ने 1943 में भारतीय विज्ञान संस्थान में शोध कार्य आरंभ किया। वे भारतीय विज्ञान संस्थान में सर सी. वी. रमन के साथ कार्य करना चाहती थी लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, ब्रिटिशों से भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित करने के लिए भारत में एक अंतरिम सरकार स्थापित की गई, जिसने प्रतिभाशाली भारतीयों को छात्रवृत्ति की पेशकश की ताकि ऐसे वैज्ञानिक उच्च अध्ययन के लिए विदेश जा सकें। राजेश्वरी चटर्जी को 1946 में इलेक्ट्रॉनिक्स और इसके अनुप्रयोगों के क्षेत्र में चुना गया और मिशिगन विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की गई।

1950 के दशक में भारतीय महिलाओं के लिए उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए विदेश जाना बहुत मुश्किल था। 1947 में वे मिशिगन विश्वविद्यालय में दाखिल हुईं और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग से मास्टर डिग्री प्राप्त की। फिर भारत सरकार के साथ अनुबंध का पालन करते हुए, उन्होंने वाशिंगटन डीसी में राष्ट्रीय मानक ब्यूरो में रेडियो फ्रीक्वेंसी मापन विभाग में आठ महीने का प्रायोगिक प्रशिक्षण लिया। 1953 की शुरुआत में उन्होंने प्रोफेसर विलियम गोल्ड डॉव के मार्गदर्शन में पीएचडी की डिग्री हासिल की।

1953 में भारत लौटकर उन्होंने भारतीय विज्ञान संस्थान, बैंगलुरु में प्रोफेसर के रूप में कार्य किया। बाद में यहीं पर वे इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग विभाग की अध्यक्ष बनीं। इस क्षेत्र में विशेषज्ञता के चलते उन्हें विद्युत चुंबकीय सिद्धांत, इलेक्ट्रॉन ट्यूब सर्किट और माइक्रोवेव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कार्य करने का मौका मिला था। उनका प्रमुख योगदान विशेष उद्देश्यों के लिए एंटेना के क्षेत्र में मुख्य रूप से विमान और अंतरिक्ष यान में रहा है। अपने जीवनकाल में, उन्होंने 20 पीएचडी छात्रों का मार्गदर्शन किया। राजेश्वरी चटर्जी ने 100 से अधिक शोध पत्र लिखे और उनकी सात पुस्तकें प्रकाशित हुईं। 1982 में भारतीय विज्ञान संस्थान से सेवानिवृत्ति के बाद, उन्होंने इंडियन एसोसिएशन फॉर वुमेन स्टडीज़ सहित कई सामाजिक कार्यक्रमों में काम किया।

यदि उनके व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो उनके पिता नानजंगुद में एक वकील थे। उनकी दादी कमलम्मा दासप्पा, तत्कालीन मैसूर राज्य में पहली महिला स्नातकों में से एक थीं। उनकी दादी शिक्षा के क्षेत्र में, विशेष रूप से विधवाओं और परित्यक्त पत्नियों के लिए, बहुत सक्रिय थीं। राजेश्वरी चटर्जी ने 1953 में भारतीय विज्ञान संस्थान के डॉ. शिशिर कुमार चटर्जी से शादी की। उन्होंने अपने पति के साथ माइक्रोवेव अनुसंधान प्रयोगशाला का निर्माण किया और माइक्रोवेव इंजीनियरिंग के क्षेत्र में शोध शुरू किया, जो भारत में इस तरह का पहला शोध था।

1994 में पति के निधन के बाद भी राजेश्वरी चटर्जी ने सक्रिय जीवन जीना जारी रखा। उनकी बेटी इंद्रा चटर्जी युनिवर्सिटी ऑफ नेवादा में इलेक्ट्रिकल और बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में प्रोफेसर और सहायक संकाय अध्यक्ष हैं।

राजेश्वरी चटर्जी को अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया जिनमें इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड रेडियो इंजीनियरिंग, यूके से सर्वश्रेष्ठ शोध पत्र के लिए माउंटबैटन पुरस्कार, इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स से सर्वश्रेष्ठ शोध के लिए जेसी बोस मेमोरियल पुरस्कार और इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्यूनिकेशन्स संस्थान द्वारा सर्वश्रेष्ठ शोध और शिक्षण कार्य के लिए रामलाल वाधवा पुरस्कार शामिल हैं।

राजेश्वरी चटर्जी जैसे वैज्ञानिक एवं शिक्षक लाखों लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं जो विषम परिस्थितियों में भी विज्ञान के द्वारा समाज की सेवा के लिए लगे रहते हैं। (स्रोत फीचर्स)

नोट: स्रोत में छपे लेखों के विचार लेखकों के हैं। एकलव्य का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।

Photo Credit : https://i0.wp.com/feminisminindia.com/wp-content/uploads/2017/09/Featured-Image-IndianWomenInHistory-24.png?fit=1920%2C1080&ssl=1