दुनिया भर में प्लास्टिक प्रदूषण का खतरा बढ़ता जा रहा है और अब समुद्र भी इससे अछूते नहीं हैं। सार्वजनिक दबाव का नतीजा राष्ट्र-आधारित नियम कायदों और स्वैच्छिक प्रयासों के पैबंदों रूप में ही सामने आया है। लेकिन ये इस व्यापक समस्या को संबोधित करने में प्राय: नाकाम ही रहे हैं। अब कॉर्पोरेशन्स के एक वैश्विक समूह ने राष्ट्र संघ के माध्यम से एक संधि-आधारित, समन्वित चक्रीय रणनीति की पहल की है। सवाल इतना ही है कि क्या यह रणनीति सफल होगी या अतीत के प्रयासों की तरह नाकाम रहेगी।

पहल

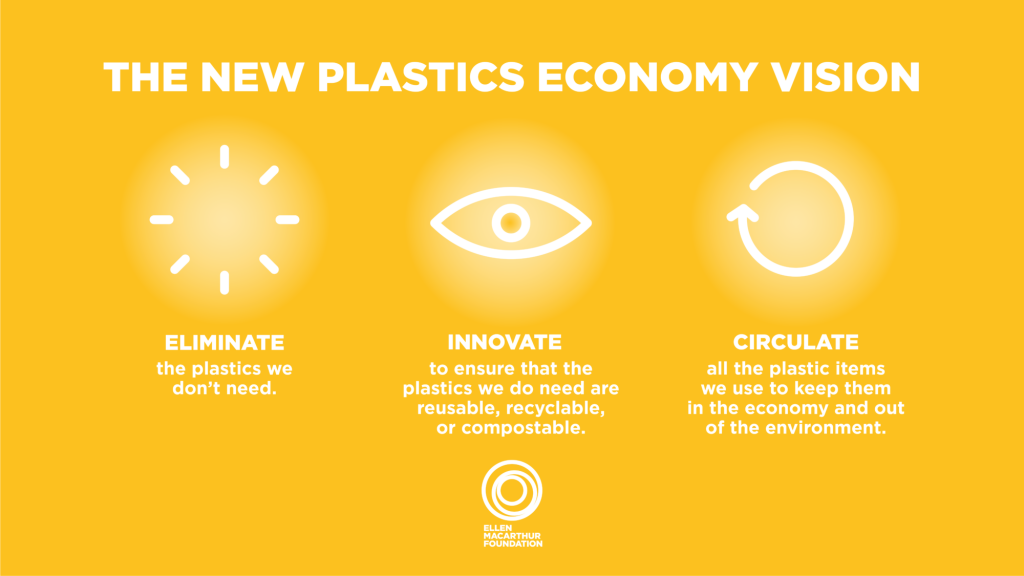

नवीन प्लास्टिक अर्थ व्यवस्था का विचार एलन मैककार्थर फाउंडेशन का है। विचार यह है कि इस अर्थ व्यवस्था में प्लास्टिक कभी भी एक कचरा या प्रदूषक नहीं बनेगा। फाउंडेशन ने तीन सुझाव दिए हैं ताकि एक चक्रीय प्लास्टिक अर्थ व्यवस्था हासिल की जा सके। फाउंडेशन का दावा है कि समस्यामूलक प्लास्टिक वस्तुओं को हटाकर, यह सुनिश्चित करके कि सारा प्लास्टिक पुन:उपयोग, पुनर्चक्रण और कंपोस्ट-लायक हो, हम एक ऐसी अर्थ व्यवस्था हासिल कर सकते हैं कि सारा प्लास्टिक अर्थ व्यवस्था में ही बना रहे और पर्यावरण से बाहर रहे।

एलन मैककार्थर फाउंडेशन के ही शब्दों में शून्य प्लास्टिक कचरा उत्पन्न करने वाली अर्थव्यवस्था के कुछ तत्व निम्नानुसार होंगे:

1. रीडिज़ाइनिंग, नवाचार और डीलिवरी के नए मॉडल्स अपनाकर समस्यामूलक तथा अनावश्यक प्लास्टिक पैकेजिंग से मुक्ति पाई जा सकती है।

1क – प्लास्टिक के कई लाभ हैं। लेकिन बाज़ार में कुछ समस्यामूलक वस्तुएं भी हैं जिन्हें हटाना होगा ताकि चक्रीय अर्थ व्यवस्था हासिल की जा सके। कहीं-कहीं तो उपयोगिता से समझौता किए बगैर प्लास्टिक पैकेजिंग को पूरी तरह समाप्त भी किया जा सकता है।

2. जहां संभव और प्रासंगिक हो, पुन:उपयोग के मॉडल को लागू किया जाए, पैकेजिंग में एक बार-उपयोग की ज़रूरत को समाप्त किया जाए।

2क – हालांकि पुन:चक्रण को बेहतर बनाना महत्वपूर्ण है, लेकिन मात्र पुन:चक्रण के दम पर हम प्लास्टिक सम्बंधी वर्तमान मुद्दों को नहीं निपटा सकते।

2ख – जहां भी प्रासंगिक हो, पुन:उपयोग के मॉडल को सामने लाया जाना चाहिए ताकि एकबार-उपयोग वाले पैकेजिंग की ज़रूरत कम से कम हो।

3. सारा प्लास्टिक पैकेजिंग 100 फीसदी पुन:उपयोग, पुनर्चक्रण या कंपोÏस्टग के लायक हो।

3क – इसके लिए बिज़नेस मॉडल्स, पदार्थों, पैकेजिंग और डिज़ाइन तथा पुन:प्रसंस्करण की टेक्नॉलॉजी में रीडिज़ाइन और नवाचार की ज़रूरत होगी।

3ख – कंपोÏस्टग-योग्य प्लास्टिक पैकेजिंग कोई रामबाण समाधान नहीं है बल्कि विशिष्ट अनुप्रयोगों के लिए कारगर होगा।

4. सारे प्लास्टिक पैकेजिंग का पुन:उपयोग, पुनर्चक्रण या कंपोÏस्टग किया जाएगा।

4क – कोई भी प्लास्टिक पर्यावरण, कचरा भराव स्थलों, इंसनरेटरों या कचरे-से-ऊर्जा संयंत्रों में नहीं पहुंचना चाहिए। ये चक्रीय प्लास्टिक अर्थ व्यवस्था के हिस्से नहीं हैं।

4ख – पैकेजिंग का उत्पादन व बिक्री करने वाले कारोबारियों की ज़िम्मेदारी मात्र उनके पैकेजिंग का डिज़ाइन करने व उपयोग करने तक सीमित नहीं है; उन्हें यह भी ज़िम्मेदारी लेनी होगी कि उस प्लास्टिक का वापिस संग्रह किया जाए, पुन:चक्रण किया जाए या कंपोस्ट किया जाए।

4ग – कारगर संग्रह के लिए अधोरचना बनाने, सम्बंधित आत्म-निर्भर वित्त-पोषण की व्यवस्थाएं बनाने तथा उपयुक्त नियामक व नीतिगत माहौल तैयार करने के लिए सरकारों की भूमिका अनिवार्य है।

5. प्लास्टिक उपयोग को सीमित संसाधनों के उपभोग से पूरी तरह पृथक करना होगा।

5क – इस पृथक्करण का सबसे पहला चरण वर्जिन प्लास्टिक के उपयोग को कम करना होगा (पुन:उपयोग और पुन:चक्रण के माध्यम से)

5ख – पुन:चक्रित पदार्थों का उपयोग ज़रूरी है (जहां तकनीकी व कानूनी रूप से संभव हो) ताकि सीमित संसाधनों से इसे मुक्त किया जा सके और संग्रह व पुन:चक्रण को बढ़ावा दिया जा सके।

5ग – धीरे-धीरे प्लास्टिक का समस्त उत्पादन व पुन:चक्रण नवीकरणीय ऊर्जा से किया जाना चाहिए।

6. सारा प्लास्टिक पैकेजिंग हानिकारक रसायनों से मुक्त हो और सम्बंधित पक्षों के स्वास्थ्य व सुरक्षा अधिकारों का सम्मान किया जाए।

6क – पैकेजिंग, और उसके उत्पादन व पुन:चक्रण की प्रक्रियाओं में हानिकारक रसायनों का उपयोग समाप्त होना चाहिए।

6ख – प्लास्टिक कारोबार के समस्त क्षेत्रों में शामिल सारे लोगों के स्वास्थ्य, सुरक्षा व अधिकारों का सम्मान ज़रूरी है, खास तौर से अनौपचारिक क्षेत्र के कामगारों (कचरा बीनने वालों) के संदर्भ में।

राष्ट्र संघ संधि

दी बिज़नेस केस फॉर दी यूएन ट्रीटी ऑन प्लास्टिक पोल्यूशन (प्लास्टिक प्रदूषण पर राष्ट्र संघ संधि के लिए कारोबार का पक्ष) विश्व प्रकृति निधि (डब्लू.डब्लू.एफ.), एलन मैककार्थर फाउंडेशन तथा बोस्टन कंसÏल्टग ग्रुप द्वारा प्रस्तुत एक रिपोर्ट है। इन संस्थाओं का प्रयास है कि प्लास्टिक प्रदूषण पर एक नई राष्ट्र संघ संधि विकसित हो।

इस रिपोर्ट के आधार पर प्रमुख कंपनियों ने 13 अक्टूबर 2020 को आव्हान किया था कि प्लास्टिक प्रदूषण पर एक राष्ट्र संघ संधि तैयार की जाए ताकि नियमन के टुकड़ा-टुकड़ा ढांचे की समस्या को संबोधित किया जा सके और वर्तमान स्वैच्छिक प्रयासों को व्यवस्थित रूप दिया जा सके।

इस तरह की संधि पर बातचीत शुरू करने के लिए एक प्रस्ताव राष्ट्र संघ पर्यावरण सभा के पांचवे सत्र में फरवरी 2021 में पेश हुआ था। इसमें सभा ने प्लास्टिक प्रदूषण को एक समस्या के रूप में मान्यता दी और 2017 में राष्ट्र संघ पर्यावरण सभा द्वारा निर्धारित छानबीन के उपरांत यह स्वीकार किया कि प्लास्टिक प्रदूषण सम्बंधी वर्तमान कानूनी प्रावधान अपर्याप्त हैं।

क्या यह सफल होगा?

ऐसी किसी योजना की सफलता की संभावना कुछ वर्षों पूर्व नगण्य ही होती। अलबत्ता, हाल ही में जैविक विकल्पों में हुई तरक्की ने एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संधि के लिए पृष्ठभूमि तैयार कर दी है जो व्यावसायिक नवाचारों को बढ़ावा दे।

कोका कोला इस मामले में नवीन टेक्नॉलॉजी को अपनाने में आगे आया है और उसने 2009 में अमरीका के कुछ प्रांतों में ‘प्लांटबॉटल’ (‘PlantBottel’) लॉन्च की है।

इसके अलावा, पेट्रोकेमिकल पुन:चक्रण की अगली पीढ़ी की टेक्नॉलॉजी के विकास ने यह संभावना पैदा कर दी है कि फोम, पोलीस्टायरीन, पोलीथीन जैसे मुश्किल से पुन:चक्रित प्लास्टिक्स और मिश्रित कचरे का पुन:चक्रण किया जा सके।

यूएस के नीति निर्माताओं ने इस क्षेत्र में आर्थिक विकास की संभावना को पहचाना है। हाल ही में यूएस के ऊर्जा विभाग ने डेलावेयर विश्वविद्यालय को उसके नए सेंटर फॉर प्लास्टिक इनोवेशन के लिए 1.16 करोड़ डॉलर का वित्तीय समर्थन दिया है। ऐसा माना जा रहा है कि यह अनुसंधान एकबार-उपयोग वाले प्लास्टिक पैकेजिंग के क्षेत्र में और अन्य क्षेत्रों में भी 100 फीसदी पुन:चक्रण योग्य उत्पाद बनाने के प्रयासों में मददगार होगा। एडिडास द्वारा 100 प्रतिशत पुन:चक्रण योग्य जूतों का विकास इसी का एक उदाहरण है।

सन 2020 में यूएस के ऊर्जा विभाग ने 12 नए प्रोजेक्ट्स के लिए 2.7 करोड़ डॉलर की सहायता का वचन दिया है। इनमें जैविक उत्पादों के विकास के प्रोजेक्ट्स शामिल हैं।

इसके अलावा, यूएस में कुछ एकबारी उपयोग वाले प्लास्टिक पैकेजिंग उपयोगकर्ता अब प्लास्टिक संसाधनों के विकास के लिए अपने आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भर नहीं हैं। वे स्वयं ऐसे अनुसंधान को वित्तीय सहायता दे रहे हैं जो ज़्यादा टिकाऊ उत्पाद व कच्चा माल तैयार करने में मददगार हो। इसका एक उदाहरण लोरियाल है जिसने पीईटी बोतलों के विकास के लिए फ्रांसीसी जैव-औद्योगिक अनुसंधान कंपनी कार्बिओस के साथ आणविक-स्तर की पुन:चक्रण टेक्नॉलॉजी पर काम शुरू किया है।

बिज़नेस की दृष्टि

यूएस की कंपनियों के उपरोक्त प्रयासों के अलावा, हाई-टेक पुन:चक्रण के क्षेत्र नवीन आर्थिक गतिविधियों का एक संकेत पेनसिल्वेनिया की प्रांतीय सीनेट में पारित एक विधेयक से भी मिलता है। इस विधेयक के तहत पुन:चक्रण को एक अलग क्षेत्र मानने की बजाय निर्माण उद्योग का ही अंग माना जाएगा। इस कदम से पता चलता है कि पारंपरिक कचरे-से-ऊर्जा की दहन टेक्नॉलॉजी और आधुनिक पायरोलिसिस टेक्नॉलॉजी में कितना अंतर है।

दहन के विपरीत पायरोलिसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्लास्टिक को पिघलाकर पुन: उपयोग के काबिल कच्चे माल में परिवर्तित किया जाता है और इसमें गैसों का उत्सर्जन भी बहुत कम होता है। पायरोलिसिस का इस्तेमाल प्लास्टिक से तरल र्इंधन प्राप्त करने में भी किया जा सकता है। अलबत्ता, इस प्रक्रिया के लिए जो ऊर्जा लगती है, उसके लिए पर्यावरण-अनुकूल मार्ग खोजने की ज़रूरत है और पेनसिल्वेनिया में यही कोशिश चल रही है। सौर ऊर्जा के उपयोग पर काम चल रहा है।

पेनसिल्वेनिया में चल रहे प्लास्टिक पुन:चक्रण के अगली पीढ़ी के इन प्रयासों की खास बात यह है कि इनमें सरकार एक भागीदार है और यह ऊर्जा विभाग की एक वर्तमान योजना का हिस्सा है। यह एक और उदाहरण है कि प्लास्टिक पुन:चक्रण की उपलब्ध टेक्नॉलॉजी को व्यवहार में उतारने की ज़रूरत है।

उपभोक्ता की दृष्टि

प्लास्टिक में कमी लाने के सारे प्रयासों के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक उपभोक्ताओं का समर्थन है और इसका अभाव भी सबसे ज़्यादा है। निजी आदतों को बदलना मुश्किल होता है और दुनिया के कई हिस्सों में पुन:चक्रण के क्षेत्र में धीमी प्रगति इसका प्रमाण है। भारत में भी यदि हम अपने घरों के बाहर नज़र डालें तो देख सकते हैं कि हममें से कितने लोग कचरे का पृथक्करण करते हैं और उसे कचरा गाड़ियों में सही जगह पर डालते हैं। लेकिन एकल-उपयोग प्लास्टिक की बजाय पुन:उपयोगी पैकेजिंग के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए उपभोक्ताओं की भागीदारी ज़रूरी है और इस बात के प्रमाण मिल रहे हैं कि प्लास्टिक प्रदूषण की रोकथाम की जागरूकता बढ़ रही है। विश्व प्रकृति निधि व अन्य संस्थाओं के प्रयासों से प्लास्टिक प्रदूषण का संकट मुख्यधारा के विमर्श का हिस्सा बन गया है।

बिज़नेस केस फॉर ए यूएन ट्रीटी में कहा गया है, “दुनिया भर में प्लास्टिक प्रदूषण को नंबर तीन का पर्यावरणीय संकट माना गया है।” रिपोर्ट में 2017 को एक निर्णायक मोड़ का बिंदु भी कहा गया है। यूएस में एक अध्ययन में पाया गया कि “प्लास्टिक को उपभोक्ता वस्तुओं में सबसे नकारात्मक पदार्थ माना जाता है। और अध्ययन में शामिल किए गए 65 प्रतिशत उपभोक्ताओं ने माना था इसका सम्बंध समुद्री प्रदूषण से है और 75 प्रतिशत ने इसे पर्यावरण के लिए हानिकारक माना था।”

भारत में क्रियांवयन

पूर्व के अध्ययनों के लिए उदाहरण यूएस से लिए गए थे क्योंकि वहां प्लास्टिक की एक चक्राकार अर्थ व्यवस्था सम्बंधी छिटपुट प्रयास शुरू हो चुके हैं। अब भारत पर एक नज़र डालते हैं। कुछ मायनों में भारत एक अनूठा देश है। इसलिए यहां ऐसी चक्राकार अर्थ व्यवस्था के विकास के समक्ष कुछ विशिष्ट चुनौतियां उपस्थित होंगी। उदाहरण के लिए, सड़कों-गलियों में कचरा फेंकना हमारे यहां बहुत बुरी बात नहीं माना जाता। इसलिए इस बात पर अमल करना थोड़ा मुश्किल होगा कि कोई प्लास्टिक पर्यावरण में न पहुंचे।

चक्राकार प्लास्टिक अर्थ व्यवस्था के लिए जो भी कारोबारी मॉडल अपनाया जाए, वह सरकार व बिज़नेस दोनों के लिए लाभदायक होना चाहिए। बिज़नेस को अपने उत्पादन के तौर-तरीकों में बदलाव करने होंगे ताकि प्लास्टिक कचरे को कम करने के नए तरीकों का समावेश किया जा सके। आम तौर पर सरकार के पास ऐसा कोई कदम उठाने का प्रलोभन नहीं होता जिससे वोट का सम्बंध न हो। देश में शिक्षा की अल्प अवस्था को देखते हुए शायद अधिकांश लोगों ने नई प्लास्टिक अर्थ व्यवस्था के बारे में सुना तक न होगा। यदि इस नए मॉडल को लागू करने से उद्योगों का मुनाफा कम होता है, तो वे शायद ऐसी नवीन चक्राकार प्लास्टिक अर्थ व्यवस्था के विरुद्ध मुहिम शुरू कर दें। और आम लोगों को ऐसे मॉडल को अपनाने के लिए प्रेरित करने के कोई तरीके भी नहीं हैं। लोगों को पुन:चक्रण के लिए तैयार करने के लिए कुछ तो नगद प्रलोभन देना होगा। लेकिन प्राय: देखा गया है कि ऐसे प्रलोभन गलत व्यवहार को बढ़ावा देने लगते हैं।

निष्कर्ष

यह सही है कि नई प्लास्टिक अर्थ व्यवस्था के लिए राष्ट्र संघ संधि सही दिशा में एक कदम है, लेकिन किसी इकलौते मॉडल को सब जगह लागू करना मुश्किल है क्योंकि हर देश की अपनी विशिष्ट चुनौतियां हैं। अभी निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता कि जहां अन्य मॉडल्स नाकाम रहे हैं, वहां यह नया मॉडल किस हद तक सफल होगा। ज़रूरत यह है कि मात्र पुन:चक्रण, कंपोस्टिग और पुन:उपयोग से आगे बढ़कर कोई ऐसी चीज़ आज़माई जाए जो बदलाव पैदा कर दे।

एक नज़रिया तो यह है कि भरपूर उपयोग करके फिर कचरे को ठिकाने लगाने के बारे में सोचने की बजाय गैर-ज़रूरी उपयोग को कम किया जाए। अधिक उपभोग ही प्लास्टिक कचरे के पर्यावरण में जमा होने का प्रमुख कारण है। शायद चक्राकार अर्थ व्यवस्था में इस बात पर काफी ध्यान दिया जाना चाहिए कि हम मात्र ज़रूरी कार्यों में प्लास्टिक का उपयोग करें और जहां संभव हो वहां पुन:उपयोग करें। बहरहाल, नवीन प्लास्टिक अर्थ व्यवस्था एक अनोखा मॉडल है जो रोचक है और इस बात को लेकर एक ताज़ातरीन नज़रिया देता है कि हम कचरे के साथ कैसे व्यवहार करते हैं। (स्रोत फीचर्स)

नोट: स्रोत में छपे लेखों के विचार लेखकों के हैं। एकलव्य का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।

Photo Credit : https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/images/_bigImage/NPEC-vision-EMFlogo.png